三星堆纵目面具与古蜀神灵崇拜

2019-01-02李厚冶

李厚冶

摘 要: 本文从卡西尔符号理论角度出发,分析在原逻辑支配下作为文化符号存在的三星堆青铜纵目面具在古蜀人神灵崇拜中的符号学内涵。古蜀时期祭祀活动兴盛,与当时神灵崇拜关系密切。动物只能对信号做出条件反射,人将信号改造成有自觉意义的符号并加以运用,继而创造文化。青铜面具作为古蜀人重要的祭祀工具,是凝聚着古蜀人信仰的符号形式,在符号形式被塑造的同时,古蜀人也踏上自我认识的通途。

关键词: 青铜面具 神灵崇拜 符号学 原逻辑思维

一、神灵崇拜与三星堆青铜面具

康德在《实践理性批判》的全书结语中有言:“有两样东西,我们愈经常愈持久地加以思索,它们就愈使心灵充满日新又新、有加无已的景仰和敬畏:在我之上的星空和居我心中的道德法则。”①人类文明早期文化相比文明社会的文化是稚拙朴素的,但同时又是复杂的,在生产力和认知能力尚未达到能够解释未明现象的时刻,原始先民往往倾向于在遍布星星的天空和茫茫自然中找寻自身的倒影、探索世界的秩序。人类使用面具已有几千年历史,最早的面具可能产生于狩猎活动,为了便于接近猎物,猎人用面具把自己装扮成各种动物。作为人类文明的早期产物,承载着人类早期信仰的状貌,巫术面具在部分巫术事项中承担着不可替代的作用。人类学家泰勒认为,在巫俗文化中普遍存在“泛灵信仰”,人们用面具把自己装扮成神鬼及各种奇禽怪兽,以表示对自然力的崇拜或在想象中征服自然力。有学者认为面具是人类内心世界的象征,具有悠久的历史和丰富的内涵。现如今,面具仍然在宗教活动及民间习俗活动中充当着重要的角色。例如,在西藏地区的藏戏中,面具通常用来代表历史故事和神话传说中的人物、神灵和动物等。

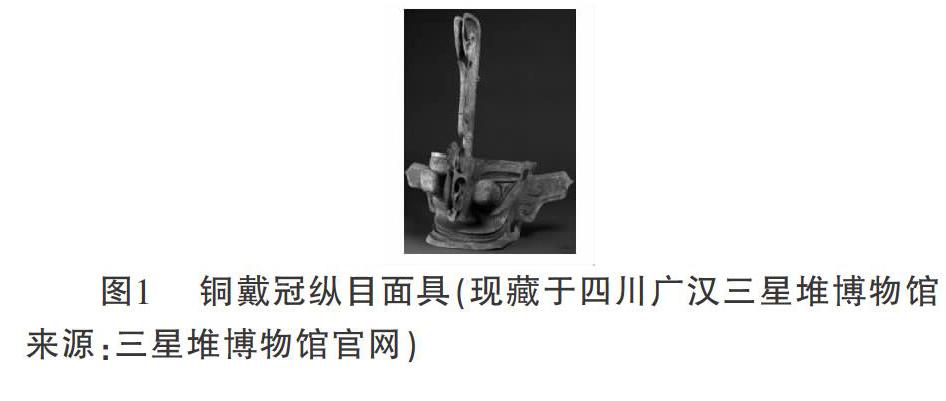

在造型众多的青铜面具中,出土于三星堆二号祭祀坑的“铜戴冠纵目面具”独具特色,,面具双眼眼球呈柱状外凸,向前伸出约10厘米,双耳向两侧充分展开,额铸高约70厘米的夔龙形额饰②。此外,面具两侧耳根部各有两个方孔,被认为是悬挂或固定以便祭拜之用。该面具出土时,尚见眼、眉描黛色,口唇涂朱砂。整体造型意象神秘诡谲,风格雄奇华美,在三星堆各类人物形象中颇显特色。

铜戴冠纵目面具是我国最早的将立体夔龙造型装饰于面具之上的文物。《山海经·大荒北经》云:“西北海之外,赤水之北,有章尾山。有神,人面蛇身而赤,直目正乘,其瞑乃晦,其视乃明,不食不寝不息,风雨是谒,是烛九阴。是谓烛龙。”③《山海经·海外北经》载:“钟山之神,名曰烛阴,视为昼,瞑为夜,吹为冬,呼为夏,不饮,不食,不息,息为风。身长千里。在无之东。其为物,人面,蛇身,赤色,居钟山下。”④天神烛龙是一种传说中的神兽,具有人首龙身、直目正乘的特征。学界较多观点认为,“铜戴冠纵目面具”刻画的是传说中的“烛龙”,古蜀人为了表示对烛龙的崇拜和敬畏,将一直以来存在于意识里的神,具体为一个看得见摸得着的青铜面具。对于面具形象的解释,曾志巩在《中国傩面具的凸目造型与太阳神崇拜》中认为“纵目”应是“竖眼”之意,烛龙原型为日神,晚上黑暗,人们害怕鬼疫躲藏,所以需要借助光亮(太阳、火把)驱鬼逐疫。古代驱鬼逐疫都在晚上进行,原始先民系在“万物有灵”观念下产生了幻觉,白天因有阳光。人们认为可以看清鬼疫。一个反映着集体无意识的具体化的“符号”就此产生。

青铜戴冠纵目面具的眼睛大致符合史书中有关蜀人始祖蚕丛“纵目”的记载。《蜀王本纪》载:“蜀之先称王者有蚕丛、柏灌、鱼凫、开明。是时人萌椎髻左衽,不晓文字,未有礼乐,从开明以上至蚕丛,积三万四千岁。”⑤另“蜀之先,名蚕丛。后代名曰柏灌,后者名鱼凫,此三代各数百岁,皆神化而不死。其民亦颇随王化去”⑥。从文献记载看,古籍文献中有多处历代蜀王死后,其鬼魂神化升仙的传说。如:学者王炎倾向于通过“蚕丛、柏灌、鱼凫呈代蜀王皆神化不死,其民亦颇随王化去”⑦的典籍推测青铜面具的原型。国内学者李霜平认为“祖先崇拜源自鬼魂崇拜,即氏族团体、部族团体或家庭个体对与其有血缘关系的先人的鬼魂崇拜。古人认为先人的鬼魂具有超自然的能力,能保佑氏族团体、家人和个人。从文献记载来看,古籍文献中有多处历代蜀王死后,其鬼魂神化升仙的传说,及后人供奉祭祀的内容”⑧。蚕丛是蜀国首位称王的人,是位养蚕专家,据说他的眼睛跟螃蟹一样向前突起,头发在脑后梳成“椎髻”。这一特征与青铜戴冠纵目面具的面部特征相吻合。此外,另有学者梁娟认为,古蜀人的信仰来自自然崇拜、祖先崇拜及图腾崇拜和神灵崇拜构成的原逻辑信仰体系,他在《从古蜀神话看古蜀人的原始信仰》一文中有如下论断:“从最初的自然崇拜到后来的图腾崇拜中,都存在祖先崇拜的因素,或者说祖先崇拜是古蜀人一切崇拜的根源,正是因为对自己祖先来源的不确知,他们可以把祖先的形象、祖先的意志寄托在某种神秘的物体上,他们对某种神秘物体的崇拜也正是因为他们认为这种物体或者是祖先的化身,或者跟他们的祖先有密切的联系”。进而提出“铜戴冠纵目面具”的原型兼具有来自古蜀国国王“蚕丛”和传说中“烛龙”神兽的可能性。

在古蜀文明形成的过程中,神灵的形象逐渐被确定下来,这些形象来自前朝帝王的传说或口口相传的鬼怪,“神的再生”这一原型暗示了面具与客观世界的联系,神话的象征意义与远古人的宗教意识通过面具在图腾仪式中延续下来,“人是如此使自己被包围在语言的形式、艺术的想象、神话的符号及宗教的仪式之中,以致除非凭借这些人为媒介物的中介,他就不可能看见或认识任何东西”⑨。自人类文明发端以来,“万物有灵”观是不同时期不同地域的早期文化之文明共性,有着强烈自然崇拜、祖先崇拜情结的古蜀先民们将对祖先的崇敬及对自然神靈的敬畏完美地结合在一起,他们在祈求鬼神保护的同时兼顾对先祖的缅怀与对自然的敬畏。面具以神的再生作为内在心理模式,以神话故事作为构成的外在依据。青铜戴冠纵目面具则是古蜀先民表达此类信仰的物化载体。

二、作为一种文化符号而存在的青铜纵目面具

在德国哲学家卡西尔(Ernst Cassirer,1884-1945)之前,德国哲学界就已经出现了“符号”的概念,但此时的概念并非哲学核心概念。卡西尔符号理论脱胎于德国自然科学和德国人文主义思想。广义的“符号”被新进化论学者怀特定义为“被运用它的人赋予事物价值和意义的事物”,从而将所有人造标志都纳入符号概念之中。文化符号的主要功能在于具体说明感官方面那些抽象的和难以表达的东西。人类在改造世界、创造世界的过程中不断发挥创造力,将意象具象化,自此人类逐渐摆脱动物“被动接受自然赋予的事实”之特点,使人类和动物得以区分,也就是通过充分发挥主观能动性在改造世界、改造自然的历程中改造人类自身。

卡西尔在《人论》中提到人与动物的根本区别时说:动物只能对“信号”做出生理的、本能的条件反射,唯有人才能把“信号”改造成有意义的“符号”,把握并认识世界,赋予“信号”以“符号化的想象力和智慧”,“某种意义上可以说,人的特点正在于它是一种能制造、使用‘符号的动物”⑩。人类通过想象创造出具体的文化符号,又通过具体的符号将集体无意识的社会心理与现实世界相连接,“符号”类似桥梁,连接着人类文化和人类活动,“人不再生活在一个单纯的物理宇宙之中,而是生活在一个符号宇宙之中”{11}。

正因如此,人的世界与动物的世界才从本质上得到了区分,人类生存的社会才能成为真正的人的社会,可以说没有“符号”就会找不到通向“理想世界”的道路。

在卡西尔看来,人具有创造“符号”的能动性,人类在不断构筑“符号”之网的延续中认识自身、认识世界,因此“符号”是一切文化现象的内在本质。以符号为中介能动地创造一切文化是人类生活的特征,概括而言即——人创造符号继而利用符号创造文化,这些各种具体的文化形式形成了一个庞大的“符号之网”,使“人、符号、文化”构成了三位一体的关系{12}。从动物进化而来的人类由于生产力和改造自然能力的不足,在生产生活中常有一些不可抗因素制约着古蜀先民的意识,比如洪水、火灾等。因此,对自然的神化和敬畏由此而生,尽管三星堆文明与商周文明同期,生产力水平有所发展,但依然需要在生产劳动中“靠天吃饭”,因此受制于自然、受制于当时人们意识中的“神灵”。“情动于中势必发生于外”,在自然面前人类意识到自身的羸弱,饱含对神灵们的畏惧,青铜面具这一物化的文化符号即被古蜀人创造出来。

青铜纵目面具是一种典型的蕴含着古蜀人丰富想象的文化符号载体。古蜀人通过对自然的观察和对神灵形象的想象,塑造出“纵目”面具,面具造型呈现的状貌多是通过“观物取象”的原逻辑造型思维而来。即使在创造面具形象的过程中,对这些物象的符号化加工会经历抽象、变形、夸张等,同时,纵目面具之外观造型始终脱不开现实的外形。在原逻辑的驱使下,原始人的“互渗”心理是一种基本的心理机制,通过塑造可怖震悚的面具表达对自然的敬畏和恐惧,面具上经常出现的兽类特征(例如獠牙、鹰嘴等)代表了原始人对这些来自大自然力量的崇拜及一定的控制欲{13}。因此,在原始人“互渗”思维的影响下,面具上呈现的奇异造型是蒙昧时期人类认识自身过程的体现,青铜面具作为一种文化符号被古蜀人“编织”在原逻辑文化体系网之中。

三、符号塑造过程中的原逻辑心理机制

列维-布留尔(Lvy-Bruhl,1857—1939)在《原始思维》中如此定义:“‘原始人的思维就是以受互渗律支配的、以集体表象为基础的、神秘的原逻辑的思维。”{14}文化符号是连接人类文化和人类活动的桥梁。三星堆纵目青铜面具在被创造的过程中,受原逻辑思维的驱使,以万物有灵和互渗思维为引线,在此过程中古蜀人不断寻找能够完美连接原始意象与祭祀活动的最佳具象形式。烛龙是被古蜀社会认可的“神灵”符号,且与蚕丛王的神态相似,故用二者的混融呈现古蜀人心中的意象。作用之一是作为神灵崇拜意识的投射载体,二是作为一种投射自我的“镜像”而存在。雅克·拉康(Jacques Lacan,1901—1981)认为,“在人类社会拥有成体系的语言系统之前,存在一个‘镜像时期,在这个时期,人类通过诸种‘镜像载体或中介符号而产生自我确证的力量”{15}。具体到三星堆早期文化而言,青铜面具则是古蜀人生成自我确证的“座架”。作为一种文化符号,发挥着场域功能的青铜面具能够给人或实或虚的印象,在这种符号被人类造就之前,是人类通往主体意识的一道门槛{16}。

尽管这种神灵崇拜观念在如今看来较为幼稚,但不可否认的是,神灵崇拜的发展演化是伴随着人类文明发展而演进的。青铜纵目面具描绘的不外乎是一种“人化的神灵”,面具的基本特征以人类面部特征为基础。古蜀人并非真切地看到这种神灵的存在,而是在遭遇一些难以解释或不可理解的现象之后,通过象征性的原始意象塑造出神话(神灵)形象,再通过面具这种文化符号作为表现载体,与此同时伴随着古蜀社会的不断演化,从而逐渐形成的一种宗教载体。“原始社会里面最模范最发达的神话,乃是巫术神话……神话的作用在于证明信仰的真实”{17}。古蜀国先民需要将其对祖先的信仰、对神灵的敬畏物化和具象化,在确证自身信仰的真实性的同时,塑造内心的“镜像”以到达认识自我这个向度的通途。具象化的神灵或者说一种“看得见摸得着的”信仰实体更能为古蜀人所认同,在这个层面上而言,将这种信仰共识传播给更多的个体,这些“具象的神灵”又恰恰被铸造成威武肃穆甚至狞厉的形态,更容易使信奉“万物有灵”的古蜀人在直观感受上生发敬畏之意。最初,只是一种可能,以一种不明确的记忆形式积淀在古蜀人的大脑组织结构之中,在一定条件下(祭祀仪式)被唤醒、激活。随着这种固定模式的祭祀仪式场的长期留存和广为接受,三星堆青铜面具从原初的单纯物质性宗教工具逐漸过渡到一个包含着精神意蕴的场域符号。荣格认为“集体无意识”中所积淀的原始意象是艺术创作的源泉,在古蜀人的宗教仪式中,一个象征性的作品——“青铜面具”,根源能够在集体无意识领域中找到,使人们看到或听到人类原始意识中的原始意象或遥远回声,并形成顿悟,产生美感。

四、结语

在艺术作品中“一些原型情境的发生,我们会突然感到一种不寻常的轻松感,仿佛被一种沉大的力量运载或超度,在这一瞬间,我们不再是个人,而是整个族类,全人类的声音一齐在我们心中回响”{18}。我们不难想象,在三星堆古蜀时期祭祀情境中,象征神灵崇高地位的祭祀台上的祭师们头戴青铜面具,手持法器主持祭祀,这是敬畏的表现,同时蕴含着对自身信仰的确证,以证明由意识塑造出来的神实际存在。在此过程中古蜀人发挥了充分的想象力,将自我意识灌注到那些威仪的面具和祭祀台上的“神灵”。卡西尔在《人论》中指出:“符号化的思维和符号化的行为是人类生活中最富于代表性的特征。”正是在强调伴随着人类生产生活的演进,通过人自身的创造,各种“符号”产品应运而生。在这生发的过程中,人类认知道路上模糊的迷雾逐渐被驱散,沉寂的物质世界因为符号的创制而变得丰富多彩、焕发生机。人的实质不在于人是什么,而在于人能运用各种符号创造什么。虽然古蜀人的神灵崇拜在如今看来是一种对自然的妥协和生产力落后的表现,但当时,原始符号系统是人与个人“镜像”的对话,借自然的力量构建人类精神并达到超越的过程,正是面具作为一种符号而存在的意义,为当下每一个人更好地认识自己提供原逻辑视角的可能性。

“认识你自己”在人类文明的任何时期都是至关重要的议题,古蜀人通过面具这种“符号”走上认识自我的通途,生活于现代文明社会的人在现代文明的“符号”中通过符号认知世界、认识自己,并在此过程中创造符号、构筑人类文明的巴别塔。

注释:

①康德,著.韩水法,译.实践理性批判[M].北京:商务印书馆,1999:176.

②陈刚.从三星堆青铜人像眼睛造型特点看古蜀的文化表达[J].山西档案,2018(04):157

③④袁坷.山海经校注[M].上海:上海古籍出版社,1980:438,230.

⑤⑥扬雄.蜀本纪[M].北京:中华书局,1958.12:414,414.

⑦[北宋]李巧.太平御览·第四册[M].北京:中华书局,1960:3944.

⑧李霜平.广汉三星堆青铜人面具巫文化内涵研究[D].桂林:广西师范大学,2016:18.

⑨{12}赵秀红.卡西尔“符号”理论的研究及现实启迪[J].世纪桥,2018(04):70,70.

⑩{11}恩斯特·卡西尔,著.甘阳,译.人论[M].上海:上海译文出版社,2004:43,45.

{13}印洪.三星堆视觉造型研究——以青铜面具为例[J].美术研究,2017(04):103.

{14}列维-布留尔.原始思维[M].北京:商务印书馆,2014:570.

{15}拉康,著.褚孝泉,译.拉康选集[M].上海:三联书店,2001:93.

{16}苏宁.神話、原型与三星堆面具[J].天府新论,2005(06):4.

{17}马林诺夫斯基,著.李安宅,译.巫术科学宗教与神话[M].上海:上海文艺出版社,1987:104.

{18}荣格,著.冯川,苏克,泽.心理学与文学[M].上海:三联书店,1986:52-53.

参考文献:

[1]康德,著.韩水法,译.实践理性批判[M].北京:商务印书馆,1999.

[2]袁坷.山海经校注[M].上海:上海古籍出版社,1980.

[3]扬雄.蜀本纪[M].北京:中华书局,1958.

[4][北宋]李巧.太平御览·第四册[M].北京:中华书局,1960.

[5]曾志巩.中国傩面具的凸目造型与太阳神崇拜——从三星堆青铜纵目像看中国傩面具的主要特征与文化内涵[J].民族艺术研究,2018,31(03).

[6]陈刚.从三星堆青铜人像眼睛造型特点看古蜀的文化表达[J].山西档案,2018(04).

[7]印洪.三星堆视觉造型研究——以青铜面具为例[J].美术研究,2017(04).

[8]恩斯特·卡西尔,著.甘阳,译.人论[M].上海:上海译文出版社,2004.

[9]王炎.三星堆文物中的蚕丛文化因素探析[J].中华文化论坛,2009(11).

[10]李霜平.广汉三星堆青铜人面具巫文化内涵研究[D].桂林:广西师范大学,2016.

[11]扬雄.蜀王本纪[M].北京:中华书局,1990.

[12]赵秀红.卡西尔“符号”理论的研究及现实启迪[J].世纪桥,2018(04).

[13]吴大吉,何耀华,主编.中国各民族原始宗教资料集成·彝族卷[Z].北京:中国社会科学出版社,1996.4.

[14]苏宁.神话、原型与三星堆面具[J].天府新论,2005(06).

[15]马林诺夫斯基,著.李安宅,译.巫术科学宗教与神话[M].上海:上海文艺出版社,1987.

[16]荣格,著.冯川,苏克,译.心理学与文学[M].北京:读书·生活·新知三联书店,1986.