小学语文教材中性别歧视话语构建的批评分析

2019-01-02赵杰巢中元

赵杰 巢中元

摘 要: 榜样的力量是无穷的。教材中选取的榜样人物对学习者有终身影响。本研究以批评性语篇分析为理论框架,通过分析我国当下广泛使用的人教版小学语文教材中选取的榜样人物角色及身份的描述和表征,剖析这些文本所建构的性别歧视话语及其背后所传递的思想意识。教材是儿童和青少年成长过程中主要的认知渠道,对教材话语的批评性研究十分必要,因为教材传授的知识是人类共同关心的问题。

关键词: 榜样人物 批评性语篇分析 性别话语构建 小学语文教材

一、引言

话语不是中立的,它带有强烈的思想意识色彩。它的存在常常是隐性的、不易察觉的、具有权力象征性的[1]。然而,话语的这种隐性本质在语言教材研究中却常常被误识。话语,作为教科书文本中不可或缺的一部分,是人类知识的主要来源。对文本的选择不仅要考虑帮助学习者轻松、愉快学习的内容,还要注意其所传递的社会文化信息及对学习者长久潜移默化的影响。语言教材这种官方认可的公共话语形式,作为隐性思想意识话语的具体体现,更值得关注和研究,其中之一就是性别身份建构的话语。

男女平等意识的建立是儿童和青少年时期认知过程的一个重要组成部分,教材内容不应将日常很多的模式塑造,特别是性别模式塑造,作为知识理所当然地加以传授,同时也要关注它的背后所涉及的复杂的社会文化问题和权力关系。很多研究发现,当下国内普遍使用的人教版小学语文教材课文中很多性别建构的歧视话语与文明社会所倡导的性别平等理念是背道而驰的。由于篇幅所限,本文仅以课文中那些家喻戶晓的榜样人物所建构的话语为例展开分析和讨论。文中所选语料均为文本中配有真实姓名、取得公认的著名人物。

二、研究背景

作为学校课程教育中信息的传播媒体和学生课堂获得知识的首要途径,课本是教学过程中学生和教师都必不可少的基本工具。它不仅是实施教学大纲的关键,而且是教学活动的基础。作为课程研究领域的一个主要成分,教材的核心地位和重要作用已在全球范围内引起越来越多的学者和教育界人士的认同和关注。

在我国对语文教材的研究由来已久,但是对教材中性别问题的关注始于二十世纪八十年代末。2001年课程改革以后,研究数量上有了明显的突破。在近三十年的路程中,语文教材中性别文化研究的基本历程划分为三个阶段:(1)二十世纪八十年代末至二十一世纪初为初级阶段:其特点多为引借、比较,缺少实质性、专门性研究。(2)之后的十几年间为发展阶段,其特点是:研究视野日益开阔,有的放矢,针对性强,覆盖面广,涵盖各地小学语文教材十多个版本。(3)2015年之后为反思阶段,其特点是开始批评教材中性别文化反应的歧视问题,并提出一些建议方案,形成解构与建构同在的一种趋势[2]。但是,一些批评研究缺少从话语建构视角的深度剖析,忽视隐形话语对学习者影响的批评。一些教育领域的研究者发现,教材还是“有明显的性别角色频次差异”,“存在性别刻板印象”[3]。所以,学者呼吁教材中的女性研究应是“不该忽略的另一半”[4]。

自二十世纪九十年代批评话语分析理论(Critical Discourse Analysis,即CDA)问世以来,性别歧视引起了西方学界的广泛重视。近年来,国际上CDA视域下的教材研究已成趋势,特别是对其中性别身份建构的批评研究可谓硕果累累。在此背景下,我国该领域的研究也在逐步发展。但是,文献回顾显示,国内很多教材研究还是集中在内容、认知评级、趣味性及可读性等方面,批评性研究却有待深入发展。

三、理论框架和研究方法

(一)概念界定

“性别”一词的定义在不同学科有不同的解释。生理学层面强调雄性或雌性的属性,英文为sex,但是在社会文化层面却突出其社会属性,英文为gender。对“性别歧视”一词最简单的解释是对不同性别存在偏见,对不同的性别有不同对待,属于一个社会范畴。社会性别可以通过多种方式建构不同的话语。

本研究以CDA为理论框架,通过分析我国教育部统编的小学语文教材课文中关于榜样人物性别角色的出现次数及身份的描述和表征,剖析这些文本所建构的性别歧视话语,这些话语背后所传递的思想意识及对学习者的影响。

榜样人物在本文中的界定是指具有真实姓名、被普遍认为对社会或人类有一定贡献的人。性别歧视在本研究中主要是指社会文化层面对女性的不平等对待。性别不仅指代男女,还包括他们之间在社会文化背景下所形成的相互关系。此外,分析中还会使用“男性至上主义”等国外研究术语作为“性别歧视”的替换概念来使用。

(二)理论框架

本研究的理论框架是基于CDA建构的,同时辅以批评教育学理论和批评应用语言学理论,因为这种跨学科的研究视角被广泛应用于学术探究的不同领域,为研究者提供了系统的批评方法分析和描述口头和书面语篇[5]。很多学者的诸多实证研究表明CDA已经是成熟的“公共话语”分析理论,是最有影响的教材分析模式之一[6],与课程标准的批评研究理论设想是相符的。它之所以不同于以前的研究方法,主要是因为这种模式关注的是(再)生产中话语的作用及其导致的社会不平等,可以挖掘语言中所显示出的透明的或不透明的结构关系。更主要的是哲学家、社会学家和社会语言学家,如阿尔都塞、福柯、哈贝马斯、巴赫金及布迪厄等理论为CDA奠定了坚实的理论基础,为社会科学研究提供了理据和视角。特别是Fairclough[1]提出的话语分析的三维概念模式,即文本、话语实践及社会实践的分析,为本研究提供了一个可行的分析框架。

(三)语料来源及选择理由

本研究语料来自当下国内统一使用的《小学中文(课本)》(人教版)1册—6册。该套教材以故事、叙事、看图说话的形式呈现课文内容,将隐形学习与显性学习很好地结合起来。选择本套教材是因为它是国内教育部指定的义务教育教科书,经教育部审定通过,由人民教育出版社发行,代表了官方的教材编写理念和目的。由于其权威性与指定性,本套教材发行量最大,使用人数最多,因此,对它的研究带有一定的普遍性。语料的选择和分类是一个严谨的过程,预示着后面的分析是否科学合理。

(四)语料分类

本研究的语料分类采用的方法是Weber等学者提出的“内容分析法”[7],因为这种方法可以有效审视要分析的语料内容,正确把握语料分类。Weber指出内容分类是一种研究方法,它通过一系列的步骤从文本中进行有效的推论。“内容分析法”在社会科学中是一种普遍使用的方法。本研究将课文内容具体到文中提到的榜样人物,即被公认对社会和人类做出贡献的人,教材中号召学生学习的人物,以此为主题进行分类。本套教材1册—6册课文较多,但是其中以真实姓名出现的榜样人物文章有48篇,共介绍了50位人物。其中有一篇共介绍四位人物:列宁、高尔基、李四光和宋庆龄。还有两个人物被介绍2次,即毛泽东和周恩来。传奇和神话故事中的人物及名著中的人物因其虚拟性,如大禹、普罗米修斯、诸葛亮、孙悟空等没有包括其中。所有语料均为手工反复查找,分类后制成表格。语料分类为两个范畴:有榜样人物男女出现的次数及比例,以及各自被赋予的领域及职业比例。由于一些职业相近,且数量较少,被分在一起,如作家、诗人、书法家和画家,教育家和语言学家。划分理据是Sadker & Sadkaer的性别歧视研究理论[8]。他们认为女性人数的微不足道(invisibility),与男性比例的严重失调(unbalance),对男性的过度刻画(overrepresentation),对女性的轻描淡写(underpresentation),以及对男女身份的定位模式塑造(stereotype),都建构出性别歧视的话语。

四、结果与分析

如前所述,6册教材中共有榜样人物50人,其中男性为46人,女性为4人。这些人物均有真实姓名,有的配有肖像,有的只是简单素描。这些人物在为学习者树立榜样的同时,也在传递一些隐性的信息。下面将从两方面分析探讨这些选材是如何建构“男性至上”性别歧视话语的。

1.男性与女性出现比例的对比分析

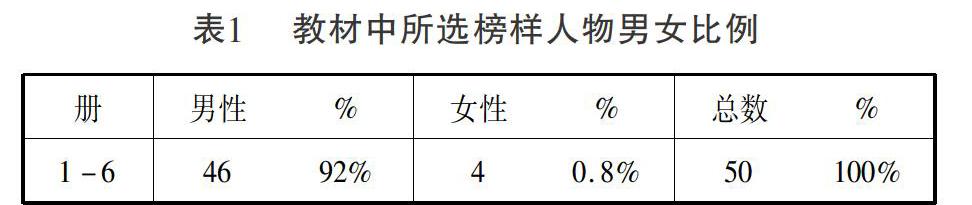

榜样的力量是无穷的。很多研究发现伟大的人物常常会出现在教科书中作为学习者的效仿榜样。原因很简单,即这些人物家喻户晓,得到了全世界的公认。但是值得注意的是,这些所选人物的性别比例常常是一个被编撰者忽视的问题。如表格1所示,本套教材共介绍50名在不同时代、不同国家、不同领域取得成绩并得到普遍认可的榜样。但是男性的出现率占绝对优势,有46人,占整体的92%,女性仅有4人,占0.8%。

人物的出现频率通常是其重要性的一种体现。课文中男性频频出现,远远胜于女性的出现数量。这种性别比例的失调如果不是为了说明男性的重要性,也表现了编撰者下意识或潜意识中的一种惯常思维,或者是由于其头脑中根深蒂固的性别模式。这些隐形的思想意识更具有象征性的影响力,被学习者作为知识不知不觉地、理所当然地接受。

所选人物不仅男女比例失调,而且在被赋予的领域、事业和职业中女性也被呈现为弱势群体。这种对女性的轻描淡写和与之所形成鲜明对比的对男性的过度刻画,构建的是性别歧视的话语,传递的是“女人,你的名字是弱者”的信息。

2.男性与女性被赋予的事业领域及职业角色的对比分析

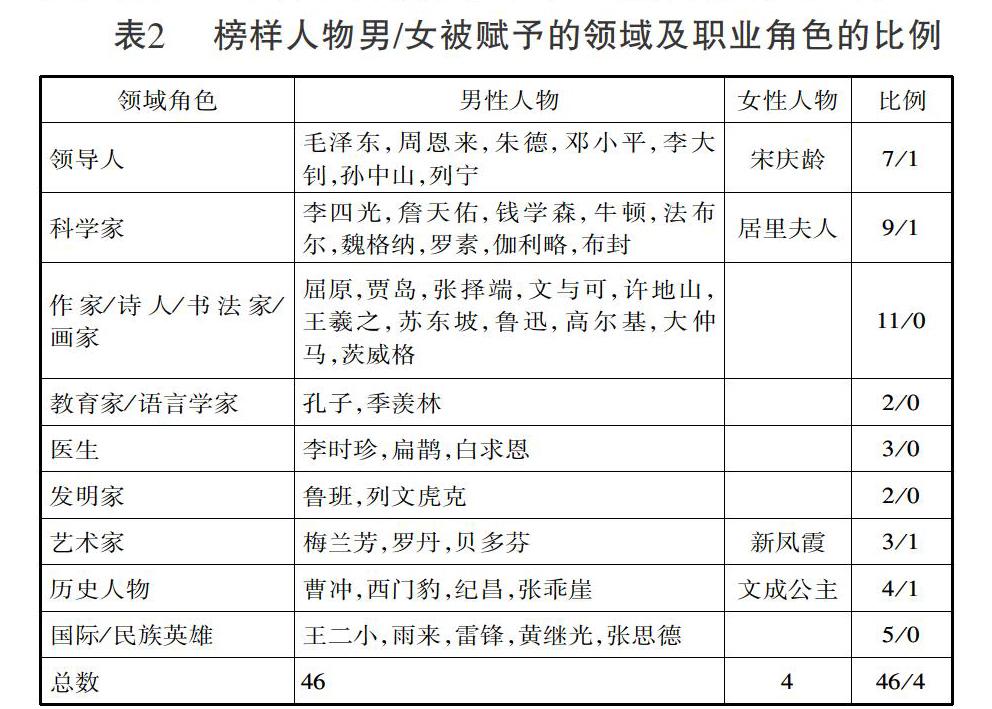

所选人物不仅男女比例失调,而且在被赋予的领域和从事的职业中显示出性别歧视。如表2所示,男性不仅人数众多,而且主导各个领域,而女性在一些方面是缺席的。

(1)在科学技术领域

爱科学、学科学是中国改革开放以后提倡的一个重要观念,也是各类教科书的必选内容。当然,这也是本教材建构的一个主要话题。诸多课文以各种模态和体裁谈论科技话题。选材视角从开始简单的谚语、儿歌、民间故事、生活常识、自然现象到后来比较复杂的科学和技术论述等,都旨在帮助小读者树立学科学、爱科学的意识。

考虑到小学生语言能力的局限性、认知特点及学习兴趣,教科书选择了很多科学家的平凡小事,因为树立榜样让儿童学习是一种行之有效的学习方式。学生可以从平凡的小事感受到他们的不平凡。然而,表2显示,科学领域的男女比例为9:1。这说明所选的榜样人物这些显性内容所建构的“科技为男性专属领域”的隐性话语确实值得深思。这些人物包括古今中外多个科技领域,如世界著名的科学家牛顿、伽利略,昆虫学家法布尔,地质学家魏格纳,哲学家罗素,博物学家布封,发明家列文虎克等;也有中国著名的科学家钱学森,地质学家李四光,铁路专家詹天佑。而且,辅助插图多半是沉思冥想、伏案疾书、实地勘察和观察实验等爱科学、爱发明和爱创造的形象。仅在第三册(上)第18页上就出现了九位名人的肖像,如爱因斯坦、居里夫人等。然而值得注意的是,居里夫人是该套教材选取的唯一一位女科学家。该课文出现在第六册(下)的一组以科学技术为主题的课文中,旨在帮助学生认识到:在科学技术日新月异的时代,我们有了很多科学技术成就,科学家是依靠他们的科学精神取得这些成就的。

这种固有的性别模式将女性在科技领域边缘化,这在当下一些教科书中是一种常态。诸多研究发现,在构成集体和个体身份的主要可变因素中,在对人们日常生活产生重要的影响中,如科技领域、政治领域,有关女性的信息常常被省略和排除[8]。这一观点验证了R. Lakoff在其早期女性研究中的发现[9],即女性在生活的主要领域中是被边缘化的,她们的位置早已被男性占据。在一些日常琐碎的事情中,如本册课文插图中涉及做家务和照顾孩子的角色时,只有女性,没有男性的存在。

(2)在政治领域

本语料构建的另一个性别歧视话语是“男性是政治领域的主导者”。课文中提及的男性有毛泽东、周恩来、朱德、邓小平、李大钊、孙中山及列宁。他們来自不同国家、不同年代,其中有的领导人在多篇课文中出现了。但是,相比之下,只有一篇课文以宋庆龄的诚信美德为题介绍了她童年时的一个故事。她在政治领域的成就是通过课文后的附录资料加以介绍的。但是令人欣慰的是宋庆龄是作为第一人物加以介绍的,而不是作为“孙中山先生的夫人”出现的。因为在语言的描述中“顺序”一个主要概念[10]。“夫人”之意自身是中性,无褒贬之分,但是在一些特定语境下,夫人变成“第二性别”就有一定的贬义之嫌,暗示女性的社会地位是衍生的,是依赖于男性的。

研究发现教材的内容及插图对学习者有深远影响。如果女性出现过少或者被贬低,就会对学习者未来的性别建构起到负面作用,特别是对女孩来说影响更坏,因为她们会认为无论怎样努力,她们都不可能在某些领域获得成就,与男性的社会竞争是一场永远也打不赢的战争。

(3)在文学、艺术及教育领域

文学、艺术及教育通常是女性比較活跃的领域,因为古今中外,女作家、女诗人、女艺术家及女教育工作者相对其他领域人数应该更多一些。但是,本教材中,女性在这些领域中依然为数甚少,甚至是完全空白。在文学领域男性却高达11人之多,占22%,是一个人数出现较多的领域。其中包括屈原、贾岛、王羲之、苏东坡、鲁迅、高尔基、大仲马等。教育方面有孔子和季羡林。在艺术方面,男性有梅兰芳、罗丹、贝多芬,而女性仅有新凤霞在一篇课文中被提名。然而值得注意的是,新凤霞和贝多芬同时出现在一个主题为感受艺术魅力的主题单元中,但是带有贝多芬肖像的片头导言是:“德国最伟大的音乐家之一,对世界音乐的发展有着举足轻重的作用,被尊称为‘乐圣。”然而,新凤霞并没有直接出现在课文中,只是间接出现在其女儿讲述其学戏的故事中。课文的标题比较吸引人,然而导言所建构的话语却弱化了主人公的存在。图片加配语的共同作用可能会成为衡量女性的客观评判标准。这种“粉饰性歧视”(cosmetic bias)[8],即使用漂亮的封皮、图片或醒目的标题表面上凸显女性,掩盖了性别歧视的真相,但话语背后传递的仍是“男性至上”的思想。

五、结语

男女平等是社会文明、进步和发展的标志之一,是人类社会追求的一个共同梦想,也是长久以来我国全面建设小康社会的一个主要目标。男女平等意识的建立要从儿童和青少年入手。陪伴他们度过早期认知阶段的教科书所传授的内容对他们人生观和世界观的培养起着不可或缺的作用,应该得到社会各界广泛高度的重视。

对教材话语进行批评性分析的目的不是为了批评而批评,而是为了改进。因此,本研究希望教材编写者和使用者在编撰和教学的过程中建立一种批评意识,去除那些教材内容选择中被认为是理所当然的想法,改进教材的设计和编选。这将对学习者日后的生活大有裨益,本研究更希望在国内唤起更多的对教材的批评性分析。

参考文献:

[1]Fairclough, N.. Discourse and Text: Linguistic and Intertextual Analysis within Discourse Analysis[M]. Lancaster:Lancaster University, 1992.

[2]武天宏. 语文教材中性别文化研究的回顾与展望[J]. 现代教育科学,2018(6):111-118.

[3]孙天华,张济洲.女性主义视角下小学语文教材的文化构成分析[J].鲁东大学学报(哲学社会科学版),2014(3):88-91.

[4]沈冬妹,王家伦.岂能让“男尊女卑”影响下一代——小学语文教材中女性形象分析之二[J].湖南第一师范学院学报,2013(2):17-19.

[5]Rogers, R.. An Introduction to Critical Discourse Analysis in Education[C]. Edited by Rebecca Rogers. St. Louis: Washington University, 2004.

[6]Luke, A.. Beyond Science and Ideological Critique: Developments in Critical Discourse Analysis[J]. Annual Review of Applied Linguistics,2002(22): 96-110.

[7]Weber, R. P.. Basic Content Analysis (2nd ed.) [M]. Newbury Park, CA: Sage,1990.

[8]Sadker, D. and Sadker, M.. Gender Bias: From Colonial America to Todays Classrooms [A]. In J. A. Banks and C. A. M. Banks (eds), Multicultural Education: Issues and Perspectives (4th ed.)[C]. New York: John Wiley and Sons, 2001:125-151.

[9]Lakoff, R.. Language and Womans Place[M]. New York:Harper &Row,1975.

[10]Weathearll, A.. Gender, Language and Discourse (1st ed.)[M]. London and New York: Routledge, 2002.

本文是国家社会科学基金项目“批评性语篇分析范畴的理论创新研究”(项目批准号18BYY220)的阶段性成果。