新时代的旅游策略:艺术与节日双重构建的审美乌托邦

——以乌镇戏剧节为例

2019-01-02史晓林

史晓林

(浙江大学 传媒与国际文化学院,浙江 杭州 310028)

进入审美现代性,人类经验的贫乏不再是欲遮还羞般的隐晦曲折,早已演化为路人皆知的不言而喻,正如本雅明在《经验与贫乏》中指出的“我们经验的贫乏只是更大的、以新的面目——其清晰与精确就像中世纪的乞丐一般——出现的贫乏的一部分。”[1]在当代中国,意识到人们经验的匮乏,体验型经济①1970年,未来学家托夫勒在《未来的冲击》便提出,体验经济将成为未来经济发展的支柱。随后1998年美国战略地平线LLP公司的创始人派恩二世和吉尔摩在《体验经济》中认为体验是一种新的价值源泉,体验经济代表着当今经济发展超越农业经济、工业经济、服务经济后的新潮流。一路高歌猛进,与同样注重体验的旅游业一拍即合。如果说,近几年来流行的农家乐式的旅游模式出售的是一种普通但城市人口稀缺的农耕文明的生活体验。那么,乌镇旅游通过引入乌镇戏剧节,与艺术结合,出售的便是一种普通大众更难获取的高端审美体验,成功地吸引了更多的文艺青年以及戏剧爱好者这类旅游人群。然而,当下对乌镇旅游的研究依然更多集中在对传统古镇模式的分析,很少有研究者把注意力分散在戏剧节作用下的审美体验对乌镇旅游的影响。笔者认为,审美体验是旅游体验中最为珍贵的体验,在“审美经验中孕育着在普通感觉经验中永远不可能实现的无限可能性。”[2]将审美体验引入到旅游体验中对旅游业的发展至关重要。审美经验更多的需要去艺术中寻找。正如英国美学家李斯托威尔指出,审美经验是从人类对艺术和自然的普遍欣赏中,“从艺术家生动的创造活动中,以及从各种美的艺术和实用艺术长期而又变化多变的历史演变中表现出来的。”[3]乌镇戏剧节通过引入戏剧艺术,并将之以戏剧节这种节日仪式的形式呈现出来,由此向游客提供了同类古镇旅游中所缺乏的艺术与仪式带来的独特审美体验。因此,在体验经济时代,考察乌镇戏剧节这种以艺术节日所具有的独特审美体验加固旅游品牌的旅游策略,不仅可以更好地了解当代艺术节日的生态,了解当代人特有的审美经验,而且可以更深层且具体地把握当代社会美学的新发展,对当代旅游业的更好发展也具有很好的启示意义。

一、审美体验之源:艺术与节日仪式相结合的戏剧节

审美体验不仅是美学上的问题,从根源上探索,它更是人类学的问题。对乌镇戏剧节的审美体验进行溯源,便可发现艺术与节日在其中的重要作用。德国著名阐释学美学家伽达默尔正是从人类学的视野出发,一路考察艺术与节日的关系,最后具体到戏剧与节日的关系,得到了一个相对完善的答案。

在《美的现实性——作为游戏、象征、节日的艺术》一书中,伽达默尔在海德格尔立于“此在”,即人的存在的本体论的影响下,直接追溯人类最原初的生活经验、艺术经验,来“揭示艺术现象赖以确立的人类学基础”[4],为与古希腊艺术、基督教传统艺术不同的现代艺术确立合法性。伽达默尔直接点明,“我们艺术经验的人类学基础是什么?这个问题应在‘游戏、象征、节日’的概念上阐明”[4]。由此,他提出了与现代艺术紧密相关的三个重要概念:游戏、象征与节日。他指出,现代艺术返回到了游戏,制定了象征概念,形成了能够建立人类相互交往契机的节日,进而说明了艺术和节日的共通之处:其一,二者都是“属己的时间”①伽达默尔把生活中时间分为两类,一类是“为了某物”的时间,这种时间是空无的,人类必须用某种东西去填充它,如果用虚无来填充,这个时间经验就是“无聊”,如果用繁忙来填充,就是“繁忙的空无”,这类时间你无法感受到它,而是作为必须被派遣的东西而体验。另一类时间就是“属己的时间”,在这类时间里你能感受到时间自身生命的存在,它不受主观意志的排遣,它占用人的生存,排遣人的存在。节日和艺术都是这类“属己的时间”。参见伽达默尔《美的现实性》.;其二,站在人类学的基础上,二者都是人类交往的重要方式。节日打破了人与人日常生活中的隔绝,让人们聚集在一起庆祝。艺术则通过传达人类的集体经验,超越不同时代文化的界限,以审美经验凝聚人们。

同时带着对问题“在电影等新的形式冲击下,戏剧是否会受到影响或失去地位”的思考,伽达默尔在《戏剧的节日特征》中更进一步地探讨了戏剧这类艺术形式与节日的关系。他指出,“要想正确地对待这个问题,真正有思想的历史学家必须把注意力集中在戏剧的节日特征上,正是这一点构成了戏剧的本质特征”[5]。由此,追根溯源,伽达默尔从古希腊作为节日庆典的戏剧开始,将戏剧的发展划分为三个时期。第一时期是崇高的宗教风格时期,此时戏剧是作为辅助性的宗教节日插曲;第二时期是道德超越或道德崇高时期,以常设剧场为特征。戏剧在舞台表演中隐含着向社会生活的真正伦理形式过渡,观者回到了他存在的最深处,不再如前一时期是宗教或世俗庆典的参与者,而仅是观者。第三时期是正在发生的现在,伽达默尔并没有为它命名。但他已经感觉到了现代戏剧感受方式的不同,他认为,现代戏剧拥有支撑着人类超越个体的共通精神,有把我们带回礼拜节日的古老的宗教渊源的趋势。总而言之,戏剧至今依然是以代表节日精神的形式存在。最后,伽达默尔以里尔克的小诗:“在我们之上/在我们身旁/天使在嬉戏”来说明戏剧持久节日特征的真正体验就在于直接的交往经验,说明尽管有新的艺术形式的冲击,但由于戏剧浓厚的节日特征,依然会使得戏剧长久不衰。

伽达默尔对戏剧与节日关系的研究对分析新世纪以来乌镇戏剧节对乌镇旅游的影响有很大的借鉴意义。乌镇戏剧节正对应着伽达默尔所说的戏剧发展的第三时期,经过了以常设剧院为特征的道德超越时期。乌镇戏剧节如火如荼的发展态势回答了伽达默尔的问题——由于具有强烈的节日精神,戏剧可以抵御了现代化各类新艺术形式如电影、无线网络视频的冲击,且在经验极度匮乏的审美现代性的世界中大放光彩。正如2017第五届乌镇戏剧节开幕大戏《叶普盖尼·奥涅金》的导演里马斯·图米纳斯在小镇对话中说到的“戏剧是有节日的,而生命也是有节日的”。通过戏剧,乌镇戏剧节将饱含着生命的节日仪式氛围推向了高峰。戏剧节开幕仪式营造了狂欢的节日气氛。游客和戏剧爱好者共同体验到了节日仪式所带来的审美体验。开幕式上,戏剧节发起人黄磊、赖声川、孟京辉、文化乌镇有限公司总裁陈向宏和艺术总监田沁鑫,开幕大戏《叶普盖尼·奥涅金》的导演里马斯·图米纳斯一同拿着包有象征着喜庆的红布头的锣槌敲响了中国常用于礼仪和战争中的铜锣,宣布戏剧节的开幕。随后,古镇嘉年华的开幕巡游更是点燃了整个乌镇的戏剧节气氛。壮观的巡游队伍穿梭在乌镇的小桥流水、青石街巷,与游客互动,游客跟着巡游队伍转完整个乌镇,成为了巡游活动中不可分割的一道风景。在乌镇戏剧节中,游客与旅游空间的互动不再局限于游客与景点浅层次的交流,而真正地达到了与周围环境的合二为一、交融共生。乌镇整个空间都化为了剧场,游客成了不自觉的演员。游客所有的体验与经历在艺术与仪式的光晕下得以提升,旅游体验远远超越了现在旅游普遍存在的症候——仅仅是在特定地点看风景、拍照片式的简单互动的景观①这里“景观”的含义取自德波《景观社会》中的“景观”之义,而非旅游观光的场所,指一个仅为了让人观看而存在的景象,人与景象间的关系只是看与被看的关系,二者存在着一种冷漠的间离,拒绝互动与交流。消费方式——而获得了促使人类意义得以完整的审美体验,游客可以深入到乌镇景区的戏剧情景当中体验另一种人生,感悟这个景区或这段旅游所代表的另一种生活,从而达到体验理论中所追求的自我实现的效果。

古镇嘉年华是乌镇戏剧节中与游客互动最充分的部分,更容易促发游客的审美体验。嘉年华本是与基督教节庆仪式有关,后泛指类似的节庆活动。所谓古镇嘉年华,即在乌镇西栅景区内所有非传统剧场内的公共空间内进行的综合性文艺演出。这些空间可以是木屋、石桥、巷陌,甚至也可以摇橹船为舞台,真正实现了戏剧的完全节日化。由此,每年的古镇嘉年华活动成为了乌镇戏剧节另一道亮丽的风景。笔者问卷调查的数据显示,在乌镇戏剧节的四项栏目:特邀剧目、青年竞演、小镇对话、古镇嘉年华中,古镇嘉年华的受欢迎度和满意度仅次于特邀剧目。同时,问卷问题“想起乌镇戏剧节最先蹦入脑海的是什么”时,其中有不少游客给出了“嘉年华”这个答案。

二、乌镇戏剧节:审美的乌托邦之维

在审美的现代性进程中,乌托邦是绕不开的话题,它如一个能量巨大的核反应堆,具备着旺盛的理论生发力,如乌托邦叙事、乌托邦小说、乡愁乌托邦等。理论研究的热度恰当地反映了现实社会审美领域内乌托邦的盛行,乌镇戏剧节正是一个很好的案例。自2013年创立,短短五年,它便成功把握住了新时代美学的脉搏,淋漓尽致地传达出了审美的乌托邦维度,在第三届时便开始实现盈利,开始成为拉动乌镇旅游快速发展的另一驾马车。

(一)乌托邦的审美定位与追求

在当代语境中,乌托邦更多的是存在于人类脑海中的一种渴望,有梦想、理想、幻想、空想等几种存在形态。欧洲著名思想家托马斯·莫尔首次提出的乌托邦——一个消灭了私有制,实现了财产公有、人民平等、按需分配等原则的理想社会——这其实也正是他的一个美好梦想。从这点出发,乌镇戏剧节同样具有很强的乌托邦色彩。乌镇戏剧节的发起人,在华语戏剧界颇具影响力的黄磊、赖声川、孟京辉,他们作为戏剧人、艺术人,在建设乌镇戏剧节时实质上也是把它当作是一种梦想形态存在的乌托邦。

马尔库塞认为,“艺术不能改变世界,但是,它能够致力于变革男人和女人的意识和冲动,而这些男人和女人是能够改变世界的”[6]。对于发起乌镇戏剧节这群艺术家来说,他们或未有马尔库塞般用艺术改造人类世界的雄心,但对戏剧也同样抱有着审美乌托邦的救赎期待。作为中国先锋戏剧先行者的孟京辉在接受采访时说明,不论是何种形式的戏剧节“都有一个共同目的——突破日常生活的庸俗化。我梦想的艺术节是一种大家共同创造的‘在一起’的美感,能开创出一种自由惬意的艺术空间……这样的戏剧节才是美好的、人性化的,也只有这样,它才能抵达未来。”②参见2014年10月30日人民日报。对他来说,戏剧节最重要的是要提供一种有戏剧思维的生活方式,达到与乌镇的自然景观、人文景观融为一体,从而创造出一个自由的“艺术空间”,让参与其中的人都能享受被净化的感觉。孟京辉针对戏剧节要人性化、突破日常生活的庸俗化、让每个人都能得到净化的这些要求直接蕴含着法兰克福学派艺术救赎的审美乌托邦理论。同时他点出,创造一个自由的“艺术空间”又直接和蕴含着福柯从空间哲学直接出发的中国当代审美乌托邦思想。

空间是造成现代人类焦虑的主要原因[7]。然而,空间同时又是搭建乌托邦必不可少的因素。“现代社会人类生存的困境,要求审美乌托邦。只有审美乌托邦,才超越现实空间,展开自由的空间,从而回归人类的精神家园。”[8]受福柯从空间哲学出发考察乌托邦的影响,有学者认为,审美乌托邦实质上正是自由的艺术空间和审美空间,只有它们能抵抗现实空间的碎片化和庸俗化,实现人性的自由。审美乌托邦的建构就是搭建一个自由的审美空间、艺术空间。在乌镇做戏剧节的田野调查时,笔者真切地感受到了主办方在营造一个自由的审美空间所做的努力。小桥流水人家,青石古道飞檐。得天独厚的自然条件加上后期的古镇设计,让人进入乌镇就如同坠入中国古代的水墨画中。在乌镇戏剧节期间,乌镇每条悠长的街道两侧悬挂着印有古今中外著名戏剧家的肖像条幅,从头走到尾能看到不少戏剧大家,如关汉卿、李渔、莎士比亚、萧伯纳等等,没走几步就可停下来观看或参与正在进行的古镇嘉年华,整个乌镇空间都充满了着一种欢乐的节日气氛。

(二)乌托邦化的审美体验

“一般而言,在初次分析某些重要的审美问题时,这些语言数据具有重要的地位”[9]。在《审美人类学:视野与方法》中,荷兰审美人类学学者范丹姆指出,面对审美偏好经验性的人类学研究,审美词汇研究是一个重要的方法。审美词汇也即是关于审美对象审美问题的语言术语和措辞。因此,为了解乌镇戏剧节带来的审美感受,把握戏剧节的审美价值。笔者特面向戏剧节的游客做了倾向于审美词汇收集的问卷调查,以了解他们在戏剧节收获审美体验,共收到201份有效问卷。问卷第17题设计的是“请用一个词来描述乌镇戏剧节”,这是一道非必做的填空题,共收集到112个审美词汇见表(1)。

表1

从表1中收集的审美词汇可以看出审美群体的审美体验的主要特征:乌托邦化。这里的乌托邦化主要是指美好化、理想化,如表格中出现的审美词汇“妙不可言”等,这类审美词汇占总数的58%。之所以用乌托邦化概括这一特征,是因为在这些对审美体验的描述中,有不少直接以“乌托邦”、“桃花源”做描述的审美词汇,这类词汇共有26个,占总数的23.2%。除了这些直接以乌托邦来形容自身审美体验的审美词汇外,直接表达自身理想化了的审美经验的审美词汇有39个,占总数的34.8%,如“人间至美”、“纯粹”等均是乌托邦体验的表达形式,或许这正如芭芭拉指出的,“节庆活动进入高潮时,每个人都离开了自己既定的角色和地位——性别、种族、部落和阶级,短暂地进入了充满平等精神、创意与爱的乌托邦。”[10]一定程度上也说明了乌镇戏剧节作为艺术节日的成功。

(三)作为一种审美建构下的乌托邦

“在审美人类学视野中,‘美’不是一种孤立的、单纯的文化现象,而是一种被建构的存在。”[11]同样地,乌镇戏剧节作为“戏剧乌托邦”的存在也是一种被建构的审美存在。从乌镇戏剧节发起人乌托邦的审美定位与追求到戏剧节受众群体审美体验的乌托邦化,二者之间存在着一种致力于乌托邦的审美建构。只不过在21世纪信息化的现代社会,这种审美建构几近变成了一种集体无意识的合谋。

首先,来自于乌镇主体对戏剧节的审美建构,即自我主体的审美建构。相对于其他共同参与审美建构的客体来说,它是乌镇戏剧节审美建构最初起点。除了戏剧节发起人对戏剧节乌托邦的审美定位外,不可忽视的是乌镇戏剧节市场主体的文化乌镇有限公司有意识地对乌镇戏剧节进行的审美建构。早在2013年11月,《凤凰文化》与文化乌镇总裁陈向宏进行的访谈,就冠以《陈向宏:乌镇掌门人的戏剧“乌托邦”之梦》。在访谈中,当被问是否在打造一个个人的“乌托邦”理想国时,陈向宏回应道,“我觉得说,你说的那个乌托邦,其实我挺喜欢的,因为乌托邦也是人类的一个梦,对生活,对社会生活的一个梦”[12]。自此,文化乌镇对乌镇戏剧节进行宣传时,“梦”与“乌托邦”成为了它主要的选择,比如在其运营的“乌镇戏剧节”新浪微博中,就有“乌镇不只是个风景优美的江南小镇,而是戏剧人的桃源乡,乌镇戏剧节就是观众和创作者的精神盛宴,乌镇则是他们的‘乌托邦’”等审美建构。

第二,以网络平台为主要手段的大众传媒在乌镇戏剧节乌托邦化的审美建构中发挥着重要作用。在网络化社会,信息传播的速度更快、覆盖面更广。戏剧节受众在对笔者问卷调查的问题“以何种渠道了解到乌镇戏剧节”的回答中,其中网络宣传的占据了最高比重48.26%,由此便可看出,新时代下,以网络平台为主要手段的大众传媒在信息传播中越来越重要。同时,大众传媒不仅影响着戏剧节受众的广度,作为传递戏剧节的中介,它左右着节日意义的生产,并积极地进行着戏剧节受众的审美建构,并成功指向了一个共同的导向——乌托邦。2013年5月30日文化中国-中国网上发布的来源于《时代周报》的报道《乌镇戏剧节:“这还是乌镇,不是乌托邦”》,点明了不同人群对首届乌镇戏剧节有褒有贬的不同看法,另一层面上,也为乌镇戏剧节之后的发展划出了道路。2013年11月凤凰文化资讯上的《陈向宏:乌镇掌门人的戏剧“乌托邦”之梦》首次以乌托邦来形容乌镇戏剧节。承接着乌托邦之声,随后每年乌镇戏剧节过后,都会有报道:2014年在人民网上有《乌镇戏剧节发起人黄磊:在古镇造一座戏剧乌托邦》,凤凰网有《乌镇戏剧节:中西文化对撞交流的乌托邦》;2015年青年报有报道《孟京辉:梦幻醉痴的戏剧乌托邦》,搜狐文化频道网有《戏剧乌托邦:情怀在乌镇戏剧节》;2016年界面新闻网上也有《乌镇戏剧节12小时,精致“乌托邦”的另一面》;2017年到了第五届乌镇戏剧节,“戏剧乌托邦”已经不再是大众媒体宣传的一个噱头,而直接变成了一个自然默认,如2017年在中国嘉兴政府网《乌镇戏剧节“一票难求”的背后》的报道指出,乌镇戏剧节在已经成长为亚洲最具世界影响力的戏剧节之一,成为全世界戏剧艺术家向往的“戏剧乌托邦”。

依次经过戏剧节主体、大众传媒的审美建构,抵达乌镇戏剧节审美受众:游客。然而,乌镇戏剧节乌托邦的审美建构并没有结束。作为参与者、接收者的乌镇戏剧节的游客在信息化社会的当下也是审美建构中的积极生产者。在新浪微博中检索“乌镇戏剧节”,可以发现至今为止关于乌镇戏剧节共发布了不少于25万条的微博,在这些微博中,有不少是以“乌托邦”直接描述乌镇戏剧节。正如笔者在第一部分通过问卷调查对审美词汇收集所呈现的结果:乌镇戏剧节的游客直接用“乌托邦”来描述自身关于戏剧节审美体验的超过了总数的五分之一。或许正是因为“群体成员的思想感情有一种相互统一的倾向,自觉的个性消失了”[13],笔者问卷调查的问题“以何种渠道了解到乌镇戏剧节”的数据结果也直接印证了这一猜测,紧排在网络宣传之下的正是“朋友推荐”占26.37%,由此说明群体中人与人之间的情感传染力对建构一个相对统一的审美幻象的重要意义。

三、把握新时代审美机制的乌镇戏剧节

二十一世纪的当下,伴随着互联网信息技术与大众娱乐产业的快速发展,大众审美发生了不可逆转的变化,中国年轻一代生发出了不同的审美表达机制。作为饱受大多数年轻一代喜爱的艺术节日,新时代下迅速成长起来的乌镇戏剧节由此映照出了中国当代美学发展的新方向。

据中国互联网络信息中心在2018年8月发布的第42次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,整体网民中数量最多的是年龄阶段为20-29岁的年轻一代,占总数的27.9%。而同时,这一年龄阶段的群体正是参与乌镇戏剧节游客的主要年龄。在笔者对乌镇戏剧节的问卷调查中,18-30岁的人群在乌镇戏剧节占据着最大的比例:77.11%,“技术的影响不是发生在意见和观念层面上,而是要坚定不移地、不可抗拒地改变人的感觉比率和感知模式。”[14]互联网时代,我们的感官系统借由网络技术得到了二次生长,获得了一种新的审美尺度,造就了新的审美交流机制,重塑着人们的感性生活。因此,年轻一代的审美交流机制的新发展与互联网紧密相关。首先,在审美的接受渠道上,互联网已经成为了年轻一代接受审美信息的重要途径。依据笔者问卷调查的数据显示,在18-30岁之间的年轻一代有48.08%,将近一半的群体是通过互联网的宣传了解到乌镇戏剧节。第二,在审美的表达方式上,互联网平台给了年轻一代全新的审美交流机制。对问卷的问题“您会选择以何种方式表达自己对戏剧节的情感”,年轻一代中74.13%选择了在社交软件发布动态这一离不开网络的审美表达机制。在社交软件上发布动态是审美受众表达审美情感最便捷、直接的方式,其分享性也更强,但和传统的写戏剧评论相比,缺少对艺术把握的深度。当然,年轻一代也有选择写戏剧评论这些相对深度的审美表达,只不过不占主导地位。

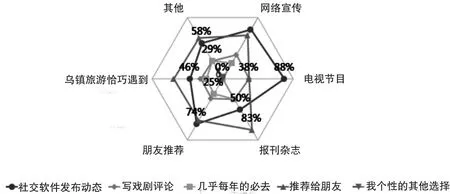

游客的部落化特征是分析乌镇戏剧节的审美接受渠道和审美交流机制时所获的另一项发现,是指在一定身份认同的基础上,在同一时间和空间,对同一审美对象发生审美关系的社群,和以前的“戏迷”、现代的“粉丝”类似。部落化主要表现为具有一定关系,共同享受某种日常经验的群体,正如在《社会现实的问题》中,美国社会学家舒茨指出的“同伴”、“同代人”等。在乌镇戏剧节中,游客的部落化特征便突出地表现为“同伴”(朋友)和“同代人”之间的审美交流机制。根据笔者的问卷调查数据显示,无论在审美接受渠道上,还是在审美交流机制上,紧排在互联网技术之后的便是“朋友推荐”或“推荐给朋友”这两项,分别占总数的26.37%和68.66%。同时,不论审美接受渠道为何,在审美表达机制上,网络化的审美表达和朋友间的推荐总占绝对的优势,越发凸显了当代审美部落化的趋势。如图1所示,“社交软件发布动态”和“推荐给朋友”这两种审美交流机制都在最外圈,二者之间互有超越。此外,乌镇戏剧节游客的部落化特征还突出地表现为年龄上的群体化,如之前已指出的乌镇戏剧节的游客年龄集中在18-30岁之间。

图1

同时,随着大众娱乐产业的快速发展,受蓬勃发展的粉丝文化的滋养,明星、艺术家对乌镇戏剧节的审美机制也占有越来越重要作用。在笔者的调查问卷中,虽然在被吸引去乌镇戏剧节几项原因中,接触明星的机会这一项排在古镇的文化情怀、对戏剧的热爱、乌镇的自然风光所有这些选项之后,但是在非必答填空题“提到乌镇戏剧节,首先蹦入您脑海的是什么”这个非必答的填空题的回答中,与明星、艺术家(包括黄磊、赖声川、何炅等)相关的回答有24个,占总数的22%,仅次于游客对戏剧的表述。可见明星、艺术家在乌镇戏剧节中的实际影响力。同时,利用当代年轻人对网络的关注,在新浪微博平台上发布有关乌镇戏剧节的宣传,从而通过网络再次扩大乌镇戏剧节的普及度等。这些都是在对年轻人一代审美机制一定了解的基础上。由此网络+名人效应的双项结合,最大限度地扩大了乌镇戏剧节潜在的审美受众。

审美交流机制的网络化、部落化,以及其中由明星和艺术家带来的名人效应共同组成着乌镇戏剧节的审美机制,一定程度上,也映照出了当代美学发展的新方向。首先,当代美学的发展离不开现代技术的参与,尤其是高速发展的网络信息技术,它的发展更深层地影响到了扎根于人类内心的审美机制,改变着人们接收、体验和表达美的传统方式。从乌镇戏剧节便可看出,新生一代的年轻人,作为审美受众的主体,对于美的接收、体验和表达离不开网络。他们通过网络宣传接触到乌镇戏剧节:文艺青年的圣地——最大的电影、音乐、图书网络分享平台豆瓣社区的评价、乌镇戏剧节的微信公众号“文化乌镇”及其官方网站、每年戏剧节期间明星和艺术家在网络社交平台新浪微博所发布的动态等给予了他们全方位、多角度接触到这一节日的便利媒介。在进行交流时,他们也可以通过网络社交平台,直接快捷地表达自己的感受等。第二,全球化与部落化是当代美学发展的两道并行轨道。首先,乌镇戏剧节的成功,一部分得益于全球化背景下,中国优秀艺术家们对国际知名的戏剧节,如法国阿维尼翁戏剧节阿维尼翁戏剧节经营方式的借鉴与发展。同时,乌镇戏剧节吸引了国际上众多的知名戏剧、剧团的参与。如2016年第五届乌镇戏剧节吸引到了来自德国、法国、俄罗斯、西班牙、日本、波兰、瑞士、澳大利亚、立陶宛、罗马尼亚、智利、荷兰等13个国家和地区的22台特邀剧目近80场戏剧演出,彰显了戏剧节的国际化与全球化。在这种全球化的大背景下,是审美受众的部落化。通过问卷调查可以发现,乌镇戏剧节的受众群体以年轻一代的文艺青年为主。同时他们的审美交流机制的部落化也印证了当代美学部落化发展的典型特征,说明了当代美学在全球化基础上的一种多元共生的发展。最后,在当代美学的未来发展中,艺术家们的影响力会占据越来越重要的地位。当下,作为全国最受欢迎的戏剧节,乌镇戏剧节的发展离不开三位重要的发起人,同为戏剧艺术家的孟京辉、赖声川、黄磊,以及后来加入的田沁鑫等人的努力,也离不开作为市场主体的代表陈向宏总裁放手让艺术家们确定戏剧节的整体设计,才使得戏剧节的艺术魅力得到最大限度的呈现。

四、结语

总而言之,从整体上看,在旅游市场中,乌镇戏剧节是一项为数不多的、相对成功的审美实践。西方式的戏剧节为当地文化生态注入了新的活力,由此乌镇旅游迈进了文化艺术的领域,实现了乌镇旅游产业从传统的观光度假到文化审美的消费升级。作为旅游商品,在发现特定群体对审美体验的高度需求这一商机的情况下,它能够成功调动艺术和仪式来提供审美现代性下极度匮乏的审美体验,既满足了普通受众看热闹,又满足了内行受众观戏剧的不同层次的审美需求,带给了游客们趋于乌托邦化的审美体验,由此完成了资本与审美的结合。这些都是乌镇戏剧节旅游开发中的优势。然而,成也萧何,败也萧何。在这一过程中,乌镇戏剧节也不可避免地面临着一些更为艰巨的发展问题。首先,如何更好地平衡资本、审美与消费的关系,在充分利用资本推动艺术审美发展的同时,保证审美的独立性,让艺术作为艺术本身(而非一种身份符号)被大众吸收,从而真正地保证它在旅游活动中独特性。正如法国奥利维耶·阿苏利在访谈中指出,一方面资本的发展会造成人的异化,但另一方面在资本发展的新阶段,当无孔不入的资本渗入到艺术审美领域,一定程度上也会实现对个体审美需求的满足。[15]然而,更多的如当资本支配下的审美产品进入消费领域,对消费者的影响会不会如让·鲍德里亚在《消费社会》中提出的,所谓审美消费最终实现的不是对个体审美需求的满足而是创造出了“一种直接与一个生产及指导性消费的社会编码规则及标准相联系的工具约束。”[16]一旦资本脱缰,完全套牢了艺术,艺术是解放人性的革命因子,还是引诱人无节制消费的海洛因,我们无从得知。然而,这些都是乌镇旅游升级到文化旅游而不得不认真考虑的问题;其次,人们都说乌镇戏剧节实现了传统与现代、古典与西方的结合。然而,依笔者的实地考察来看,乌镇戏剧节更多的依然是对西方戏剧文化的引入,虽然其中也有中国传统曲艺,但并不占很大的份量,旅游业的发展如何助力中国传统文化的再生依然是一个值得思考的问题。最后,如何更好地实现乌镇戏剧节的活动内容与当地自然地理与文化地理内涵的完美结合,真正实现戏剧活动在乌镇相融相生的“此在”而非物理位置上连接拼贴式的存在。唯有此,才能更好地激活游客对当地文化的理解,更好地把握乌镇特有的文化记忆,从而实现游客对乌镇的情感连接,促进旅游的可持续发展。以上都是乌镇戏剧节在以后的发展中不可忽视的问题,也是当代美学未来发展面临的挑战。