基于生态安全问题的生态保护红线管控方案

2018-12-29范小杉高吉喜冯朝阳侯利萍王德旺侯春飞

范小杉,高吉喜,何 萍,冯朝阳,徐 杰,侯利萍,任 颖,王德旺,贾 娇,侯春飞

基于生态安全问题的生态保护红线管控方案

范小杉1,2,3,高吉喜4*,何 萍1,2,3,冯朝阳1,2,3,徐 杰1,2,3,侯利萍1,2,3,任 颖1,2,3,王德旺1,2,3,贾 娇1,2,3,侯春飞1,2,3

(1.中国环境科学研究院环境基准与风险评估国家重点实验室,北京 100012;2.中国环境科学研究院,北京 100012;3.国家环境保护区域生态过程与功能评估重点实验室,北京 100012;4.环境保护部卫星环境应用中心,北京 100094)

通过回顾生态保护红线的发展历程,结合官方最新发布的“生态保护红线划定技术指南”,基于生态安全问题视角构建了区域生态保护红线管控技术方案.其要点包括:相关重要概念的界定须强调人类活动干扰的负面效应,以增强采用制度约束人类行为的合理性;重视资源环境及经济社会背景的地域差异性,并采用多尺度研究手段获取全面、系统的信息;以辨识、诊断生态安全问题类型、性质、特征为前提确立区域生态保护红线防范对象、管控目标,进而划分区域生态保护红线管控类型、划定其空间位置与范围;并在总结区域防控生态安全问题历史经验与教训、广泛吸纳社会意见的基础上,针对危害生态保护红线的生态安全问题提出科学可行、切实有效的应对方案.

生态安全;生态保护红线;生态风险;辨识与诊断;地域差异性

近40年举世瞩目的经济社会发展速度和惊人的国土资源开发力度,使我国国土生态安全格局遭受严重威胁[1].为遏制长期以来全国性国土资源掠夺式无序开发的混乱局面,亟须划定资源环境开发利用限制区,并有针对性开展资源整理、环境整治、生态修复与保护,构建系统完整的国土生态安全格局[2].

自2011年国务院确定“生态红线”划定任务[3]以来,生态保护红线的划定工作逐步在全国范围内全面展开,截至目前已接近尾声.生态保护红线的划定,确定了全国性、区域性具有“敏感性”或“脆弱性”“重要生态功能区”的空间位置和范围,从“面”上明确了保障区域生态安全所需维护的生态空间格局.但并不意味着就此解决了分布在区域各地“点”上的各类复杂多样的区域生态安全问题.这些问题可能分布在红线内,也可能分布在红线外,势必直接或间接对区域生态安全产生不良影响.解决“点”上的生态安全问题是切实保障“面”上生态安全的必要举措.因此有必要结合划定生态红线的发展历程,基于生态安全问题视角探索区域生态保护红线管控技术方案,为完善生态保护红线技术方法、健全生态红线制度体系提供借鉴.

1 生态保护红线划定历史沿革

20世纪70年代末改革开放以来,高速的工业化、城镇化进程使建设用地规模、范围不断扩大,逐步蚕食农业用地、挤占生态空间,因土地利用引发的经济社会与生态环保冲突日益加剧[4-5].为此2000年高吉喜在浙江安吉县做生态规划时提出“红线控制”方案[6],王祥荣[7]、俞孔坚[8]等提出了“城市生态规划”和“反规划”的思想,建议土地利用规划优先考虑环境生态因素进而确定不建设区域并加以控制,以维护自然过程、生物过程的连续性和完整性.2005年广东省、深圳市先继发布《珠江三角洲环境保护规划纲要(2004—2020)》[9]、《基本生态控制线管理规定》[10],率先从制度上践行了相关理念.

2006年国家“十一五”规划纲要[11]倡导“推进形成区域主体功能区”:据不同区域发展潜力、资源环境承载能力,划定优化开发区、重点开发区、限制开发区、禁止开发区并明确其主要功能、实施区别化的区域政策.2011年国务院发布“全国主体功能区规划”[12],但由于对划定区缺乏针对性管理措施和标准,重要生态功能区并未得到实质性保护.

2011年国务院首次提出“生态红线”概念并明确了划定任务[3].次年国家环境保护部编制“生态保护红线划定技术指南(草案)[13]”并在内蒙古、湖北、江西、广西四省(自治区)开展试点.2013年十八大三中全会把生态红线制度上升为国家战略[14].2015年新“环保法”[15]将生态红线的划定首次写入法律.2017年5月,环保部、国家发改委联合发布正式版《生态保护红线划定指南》[16](以下简称“指南”).截至目前全国15个省份生态保护红线划定工作已经结束,其余16个省份生态保护红线划定方案待国务院批准后由省级人民政府对外发布[17].

红线保护红线划定实践过程中发现:由于自然环境及经济社会发展背景的差异,各地生态保护红线面临生态安全问题复杂多样,亟待针对区域特定生态安全问题地制定管控对策,以切实保障国家和区域生态安全,并维护生态保护红线的严肃性.

2 基于生态安全视角探索区域生态保护红线管控方案亟需解决的问题

2.1 重要概念及其内涵的界定待明确

2.1.1 从人类活动的负面效应强化施行“生态保护红线”制度的合理性和必要性 在2012年以来国家环境保护部主导发布系列文件中,“生态保护红线”概念几经调整.在迄今最新发布的《指南》[16]中,“生态保护红线”被界定为“具有特殊重要生态功能且必须予以强制性严格保护的区域.“须强制性严格保护”反映上述该重要生态功能区因人类活动干扰已经受到破坏或存在较大生态破坏风险,因此须从制度层面对其人类开发利用行为予以严格约束.但《指南》并未涉及人类活动造成的生态风险及其危害效应分析.为提升基于生态安全问题视角施行红线制度的合理性,须在“生态保护红线”概念上补充并强化人类活动的负面效应.

2.1.2 明晰生态安全问题的内涵外延及其空间尺度 指南纳入的生态安全问题类型较多(如土地退化、生态功能降低、生态环境质量下降等),但这些问题与人类不合理利用资源环境之间关系并不明确.各地资源环境保护与人类经济社会发展之间矛盾对立类型、资源制约表现形式、生态风险类别及(潜在)危害对象与生态安全维护目标等具有复杂性、多样性和较大差异性[18],不同地区生态安全问题类型、属性特征、产生发展机制及其对生态红线危害性质各不相同,需针对具体问题实施具体分析并施行针对性管控措施.此外,在空间位置上,损害生态红线性质、质量和功能的生态安全问题及人为扰动行为,可能在红线范围内,也可能在红线范围外.因此,为使防控、治理对策更具问题针对性和空间目标指示性,需明晰生态安全问题的内涵外延及其空间范围.

2.2 研究内容的设置待规范

2.2.1 辨识、诊断损害生态保护红线的生态安全问题并揭示其产生、发展与制约机制 ①辨识、诊断生态安全问题.中国地域面积广大,不同地区自然资源(水、土资源、矿产资源、生物资源等)禀赋、生态环境背景(地形地貌、气象气候、土壤、植被等)差异极大,且经济社会发展历史、现状及未来发展规划各具特色.各地生态安全问题具有多样化和复杂性[19].为此有必要辨识区域生态安全问题类型、空间位置与范围、发展状态和趋势,诊断其危害对象、危害范围、危害程度、时间和空间上的动态特征,进而对区域生态风险源、生态安全维护目标等形成清晰的认识[20].

②分析特定生态安全问题的产生、发展、驱动机理及制约机制.造成生态保护红线性质改变、质量降低、功能减弱的原因,可能是自然原因(如自然环境背景,地质、气象等自然灾害,全球气候变化等),也可能是人为原因.如水土流失、土地沙化、盐碱化等问题很大程度上是由于其所在的大尺度自然环境背景(如气象气候、地形地貌、地质历史等)[21]造成的,而生态破坏、环境污染、物种多样性减少等主要是人为因素所导致的.由于生态红线制度约束的对象是人类行为,采用人为对策行为所能防控、治理的也应主要是人为原因所引发生态安全问题.明晰特定生态安全问题的发生发展机理,是采取管控对策的必要前提.

2.2.2 对区域生态安全问题治理情况的历史总结和前瞻 为借鉴区域历史时期防控、治理不同生态安全问题的经验与教训,须反思生态安全问题产生发展起源,明晰相关生态风险.并结合区域经济社会发展趋势及相关规划,将区域内重要生态安全问题、生态风险及其发展趋势反映在生态保护红线体系中.以深刻认识区域人地关系矛盾发展历史、发展现状并前瞻未来发展趋势,形成可参考的区域生态安全问题整治、防控、管护对策总结.

2.2.3 广泛吸纳社会意见和建议 社会公众是区域资源环境的开发利用主体同时也是保护主体.1992年世界环境与发展大会提出《21世纪议程》[22]即强调应通过“提高公众参与程度和决策的社会可接受性”来保护资源环境.2015年开始实施的新《环境保护法》也把“公众参与”作为环保法基本原则[16].制定生态红线区生态安全问题的治理、防控对策,需广泛吸纳当地社会公众及土地、环保、水利、农林牧业等主管部门的意见和建议.在提升对策有效性的同时,可增进当地主管部门及社会公众对生态红线制度的认知和理解,并获得更多社会认同和部门支持.

2.2.4 针对特定生态安全问题提出科学的防控与治理对策 如前所述,对生态保护红线造成不利影响的生态安全问题复杂多样、驱动发展机制各不相同,空间位置在红线区域内外皆有可能,单纯采取“禁止或限制开发利用”、“禁止人类干扰活动”等管控对策[23]缺少科学依据,也不能针对全球气候变化引发的生态退化、外源性污染损害自然保护区(如含有大量化肥、农药的农田退水对下游珍稀物种栖息地的损害[24])等生态安全问题产生真正有效的遏制效应.因此,须基于区域特定类型的生态安全问题开展系统全面分析,才能提出具有科学性、实效性的治理、防控方案.

2.3 技术方法科学性待增强

2.3.1 强调所防控、治理生态安全问题的空间位置及其范围 对生态安全问题辨识、诊断、分析等全过程可视化制图,强化所需解决问题的空间针对性和目标指示性,避免出现所要解决的问题、管控对象空间指示不明甚至出现太大偏离的情况.

2.3.2 宏观、中观、微观尺度研究技术手段相结合充实技术过程、增进空间制图的精准度,提升生态安全问题解决对策的科学性和说服力 区域内生态安全问题类型及其属性特征和空间分布格局,是宏观、中观、微观空间尺度内自然生态环境因子与人类经济社会活动共同作用的结果[25].多尺度研究技术手段相结合,可以获得更全面、有效的数据、信息[26]以充实研究细节,并避免精细度与精准度不足在生态红线现场勘界、生态安全问题空间区划等工作中遗留问题[27].

2.3.3 有步骤、分重点确立阶段性生态安全问题攻克目标 区域范围内损害生态保护红线的生态安全问题类型较多,有局部性问题也有全局性问题,解决难易程度也各不相同.须“先易后难”、“先局部后全局”、有重点、分步骤、分阶段制定对策,以不断摸索、凝练技术、积累经验,并节约资金、逐步提高生态保护红线管控成效.

2.3.4 以动态发展视角应对生态保护红线及其生态安全问题 由于自然生态环境要素及人类经济社会总处于不断发展和动态变化中,区域经济社会对生态系统服务需求的类型、规模数量也在不断发生变化,人类活动形式及其对生态环境的扰动影响效应也必然发生相应改变,区域生态安全格局也始终处于动态变化中.因此需克服教条和成规,以动态发展、科学客观态度应对生态保护红线区的生态安全问题.

3 基于生态安全视角的生态红线管控方案

3.1 技术流程及方法框架

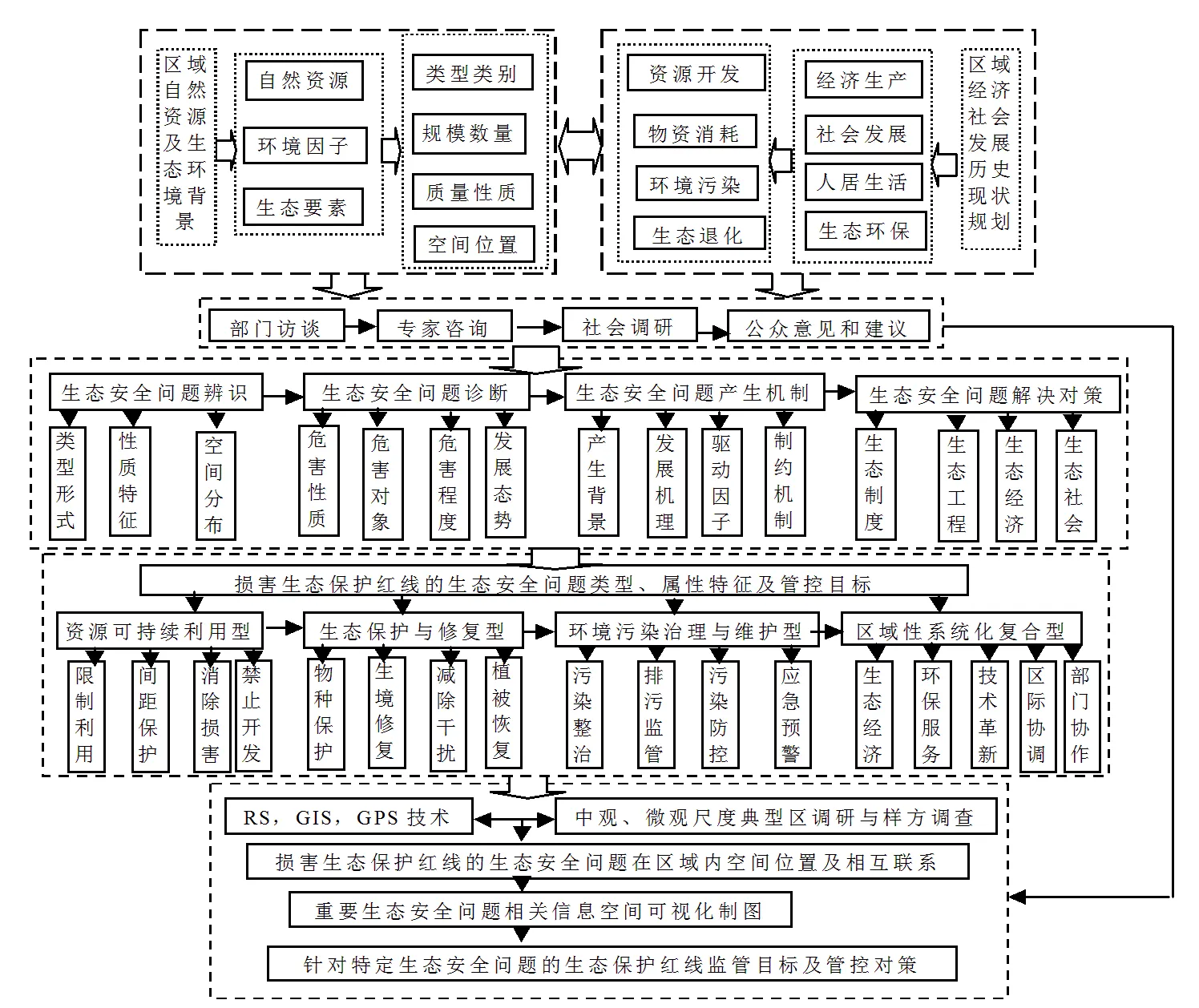

基于区域自然资源、生态环境背景(规模数量、质量及空间格局等),结合部门访谈、社会调研、专家咨询与典型样地调查,综合采用多尺度研究手段,辨识区域生态保护红线面临的生态安全问题类型,掌握其性质特征及空间分布位置、范围和格局.进而逐一针对特定类型的重要生态安全问题诊断其危害对象、危害程度及其发展态势,并探究其产生机理、驱动发展机制.并在明晰区域资源利用底线、生态保护红线及环境质量底线3类生态红线保护目标的前提下,通过对区域内不同生态安全问题相关信息空间可视化制图,全面分析损害生态红线的各类生态安全问题在区域内空间位置及相互联系,继而锁定主导性关键生态安全问题.并借鉴历史经验和教训,有针对性提出特定生态安全问题治理措施,制定生态红线监管目标及管控对策(图1).

图1 基于生态安全视角的生态保护红线管控方案技术流程

3.2 技术方案重要环节解析

3.2.1 科学界定生态保护红线相关概念 科学界定生态保护红线相关概念、内涵是明确生态保护红线划定目的和意义、合理探索生态保护红线划定技术方案的必要前提.

①生态红线是为保障国家或区域生态安全而确定的具有法律强制效力的资源利用上线、环境质量底线、生态保护和生态修复空间.

②生态安全是国家或区域人类经济社会、重要物种及其生态系统健康、稳定、持续发展不受资源短缺、环境污染及生态退化风险危害的状态.

3.2.2 明确生态红线保护目标与风险防范对象 划定生态保护红线的根本目的是保障区域经济社会与生态环境安全,维护区域内人口集中聚居区和经济集聚区、重要物种及其生态系统的生态安全是生态红线的核心目标.

提出生态红线高效防控、保护对策的重要前提是鉴别危害来源、明确风险防范对象.区域范围内对人类经济社会、重要物种及生态系统造成危害的,可能是区域所处的地形地貌、气象气候等自然环境背景(如滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害,雪灾、干旱、洪涝、强风等气象灾害等)所决定的,也可能是人类不合理开发利用资源环境所造成的负面效应(如资源枯竭、环境污染、生态破坏等).由于生态保护红线是用于约束人类行为的强制性制度,用于防范各种自然环境因子引发的灾害或风险是无效的,因此生态红线的防范对象主要应是已经(或可能)导致生态风险的人类扰动行为.

3.2.3 辨识、诊断、探究区域生态安全问题 ①辨识生态安全问题类型及其属性特征.在掌握区域自然背景与人类经济社会发展历史、现状及未来规划相关资料的基础上,明确区域范围内所存在的生态安全问题类型及其性质特征.其中生态安全问题类型按其表现形态及其对人类经济社会可持续发展造成的困扰,可分为资源枯竭、环境污染、生态退化3类;按生态安全问题产生时间可分为历史遗留、正在发生发展、将来可能发生(潜在性)3类;而按生态安全问题产生的主导原因则可分为自然驱动、人类扰动、自然与人类复合影响3类.或按研究需求划分为其它类型.

生态安全问题的属性特征则包括特定类型生态安全问题表现的形态、现象(如可用性资源规模数量减少、环境污染、植被损毁、重要物种生境萎缩、物种多样性减少等)及其在区域范围内的空间位置和范围等.

②诊断生态安全问题危害. 研究区域内各类生态安全问题、生态风险的严重程度、危害对象(人类生产生活、物种与生态系统、区域内既定保护对象等)、危害类型、危害空间范围、危害严重程度、危害历史及其在时间和空间上的动态发展态势[28],并分析不同生态安全问题空间位置关系及其发生发展关联,将影响区域可持续发展全局的、主导性、源发性的重要生态安全问题类型纳入生态红线管控范畴.

③探究生态安全问题产生发展机制.针对典型生态安全问题分析其产生的资源环境背景及经济社会驱动因子,揭示其发展机理和制约机制.并从区域的系统性、整体性联系探索区域内不同类型生态安全问题之间的联动关系.

3.2.4 划定生态红线管控类型并可视化制图 ①基于生态安全问题划分生态红线管控类型.划定生态保护红线的目的是为了解决限制区域经济社会可持续发展的生态安全问题并规避未来可能发生的生态风险.而区域内可能对生态红线构成危害的生态安全问题类型往往复杂多样,需就该问题有针对性地采取应对措施才可能得以解决.故有必要基于前述区域生态安全问题辨识、诊断和产生发展机制等既有研究成果,划分生态红线管控类型(如污染损害、植被损毁、生境破碎等类型),以明确对生态红线构成危害的主要生态安全问题类别及其性质特征.

②基于生态安全问题空间属性划定不同生态红线管控类型的空间位置和范围.生态安全问题的空间范围具有两层含义:一是该生态安全问题的发生、发展的空间范围,如人类活动干扰剧烈的区域:露天煤矿植被移除区、特定工业污染场地等;二是该生态安全问题已经造成或未来可能造成的较大经济社会损失、环境生态危害的空间范围.后者一般较前者所涵盖的空间范围广.以前者作为生态红线管控空间边界则涵盖范围可能偏小,而以后者为边界则可能会偏大.因此需结合红线保护目标的风险防范需求,考虑红线划定后的资源环境及经济社会影响效应,并充分征求当地社会公众及相关行政管理部门的意见和建议,在注重关键细节的前提下,经反复、系统和科学论证后再予以划定.

此外,由于全球气候变化以及人类经济社会不断发展,区域生态安全问题的类型、性质特征及空间分布格局也处于动态发展变化中,因此基于生态安全视角而划定的红线类型及空间范围并不具有“持久有效性”.建议在经济社会快速发展及受全球气候变化较为敏感的地区,每隔5~10年重新辨识、诊断区域生态问题并划分、划定生态保护红线,以及时防控生态风险.

③基于生态安全问题提出生态红线管控方案.联系区域自然资源环境背景及经济社会发展实际,考虑红线区内特定生态安全问题的地域特色、属性特征及产生、制约机制,借鉴区域历史时期应对该类生态安全问题的成功经验与失败教训,参考国内外相关成果,并有效规避次生生态环境风险,制定生态安全问题的分阶段解决思路,并附以详尽可行的环境治理技术、生态恢复措施,及风险防范方案与生态监管制度.

4 结语

由于自然环境及经济社会背景的巨大差异,全国各地对生态保护红线性质、质量和功能构成危害的生态安全问题类型及属性特征各不相同.对划定的生态保护红线简单限制其用途,势必难以维护生态红线及区域生态安全.本文基于生态安全问题研究视角探索区域生态红线的管控方案,研究指出:

4.1 生态红线、生态安全等重要概念的界定须强调人类活动干扰的负面效应,以增强采用制度约束人类行为的合理性.

4.2 需规范化设置研究内容,在重视地域差异性的前提下,辨识区域生态安全问题类型,诊断其属性特征、危害性质,并探究其发生发展机制,以明晰生态红线防范对象和管控目标,进而划分生态红线管控类型及空间范围,并有针对性提出管控对策.

4.3 应全方位提升生态红线管控技术的科学性,在重视生态红线及其生态安全问题空间属性的基础上,综合采用多尺度研究技术手段获得全面、系统、精准的数据信息充实技术过程,并以动态发展观有重点、分阶段确立生态安全问题攻克目标,同时客观评价生态红线管控成效.

[1] 俞孔坚,李海龙,李迪华,等.国土尺度生态安全格局 [J]. 生态学报, 2009,29(10):5163-5176.

[2] 高吉喜,邹长新,杨兆平,等.划定生态红线:保障生态安全 [N]. 中国环境报, 2012-10-18.

[3] 国务院关于加强环境保护重点工作的意见 [EB/OL]. http://www. gov.cn/zwgk/2011-10/20/content_1974306.html2011-10-20/2018-05-20.

[4] 龙花楼.中国乡村转型发展与土地利用 [M]. 北京:科学出版社, 2012:2-5.

[5] 谭术魁.中国土地冲突的概念、特征与触发因素研究 [J]. 中国土地科学, 2008,22(4):4-11.

[6] 袁端端.“划红线是折中妥协的过程”-访环保部生态红线划分专家组组长高吉喜 [N]. 南方周末, 2013-11-22.

[7] 王祥荣.城市生态规划的概念,内涵与实证研究[J]. 规划师, 2002,18(4):12-15.

[8] 俞孔坚,李迪华,韩西丽.论“反规划”[J]. 城市规划, 2005,25(9): 64-69.

[9] 广东省人民政府.印发《珠江三角洲环境保护规划纲要(2004-2020年)》的通知(粤府(2005)16号)[EB/OL]. http://www.gd.gov.cn/ govpub/zfwj/zfxxgk/gfxwj/yf/200809/t20080916_67116.html2005-02-18/2018-05-20.

[10] 深圳市人民政府令.深圳市基本生态控制线管理规定.(深圳市人民政府令145号)[EB/OL].http://www.sz.gov.cn/fzb/fggzsjk/201505/ t20150508_2871849.html2005-10-17/2018-05-20.

[11] 中国国民经济和社会发展"十一五"规划纲要 [EB/OL]. http://www.chinanews.com/news/2006/2006-03-16/8/704064.shtml2006-03-16/2018-05-20.

[12] 国务院关于印发全国主体功能区规划的通知 [EB/OL]. http: //www.yqfgw.gov.cn/fzgh/ghjh/201802/t20180223_666259.html2010-12-21/2018-05-20.

[13] 张秋蕾.环境保护部将在全国开展生态红线划定工作 [N]. 中国环境报, 2013-09-17.

[14] 中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定[N]. 人民日报, 2013-11-16.

[15] 中华人民共和国环境保护法 [EB/OL]. http://www.zhb.gov.cn/gzfw_ 13107/zcfg/fl/201605/t20160522_343393.shtml2014-04-25/2018-05-20.

[16] 环境保护部, 国家发展和改革委员会.生态保护红线划定技术指南(环办生态[2017]48号) [EB/OL]. http://www.mep.gov.cn/gkml/hbb/ bgt/201707/t20170728_418679.htm?COLLCC=1549599325&/2017-05-27/2018-05-20.

[17] 高敬,王榕.我国近半省份已完成生态保护红线划定工作. [EB/OL]. http://politics.people.com.cn/GB/n1/2018/1001/c1001-30324292.html2018-10-01/2018-10-08.

[18] 欧定华,夏建国,张 莉,等.区域生态安全格局规划研究进展及规划技术流程探讨 [J]. 生态环境学报, 2015,24(1):163-173.

[19] 石玉林,于贵瑞,王 浩,等.中国生态环境安全态势分析与战略思考 [J]. 资源科学, 2015,37(7):1305-1313.

[20] 王圣瑞,张 蕊,过龙根,等.洞庭湖水生态风险防控技术体系研究 [J]. 中国环境科学, 2017,37(5):1896-1905.

[21] 曹玉红,曹卫东,吴 威,等.基于自然生态约束空间差异的区域生态安全格局构建 [J]. 水土保持通报, 2008,28(1):106-109.

[22] 21世纪议程[C]. 联合国环境与发展会议文件, 1992:4.

[23] 陈海嵩.生态红线制度体系建设路线图 [J]. 中国人口.资源与环境, 2015,(9):52-58.

[24] 欧阳威,鞠欣妍,高 翔,等.考虑面源污染的农业开发流域生态安全评价研究 [J].中国环境科学, 2018,38(3):1194-1200.

[25] 范小杉,何 萍.生态承载力环评:研究进展.存在问题.修正对策[J]. 环境科学研究, 2017,30(12):1869-1879.

[26] 范小杉,何 萍.河流生态系统服务研究进展 [J]. 地球科学进展, 2018,33(8):852-864.

[27] 莫张勤.生态红线制度的实施与困境 [J]. 学习论坛, 2016,32(12): 58-61.

[28] 张军以,苏维词,张凤太.基于PSR模型的三峡库区生态经济区土地生态安全评价 [J]. 中国环境科学, 2011,31(6):1039-1044.

Technical solutions for ecological red-line management based on problems of ecological security.

FAN Xiao-shan1,2,3, GAO Ji-xi4*, HE Ping1,2,3, FENG Chao-yang1,2,3, XU Jie1,2,3, HOU Li-ping1,2,3, REN Ying1,2,3, WANG De-wang1,2,3, JIA Jiao1,2,3, HOU Chun-fei1,2,3

(1.State Key Laboratory of Environmental Criteria and Risk Assessment, Chinese Research Academy of Environmental Sciences, Beijing 100012, China;2.Chinese Research Academy of Environmental Sciences, Beijing 100012, China;3.State Environment Protection Key Laboratory of Regional Eco-process and Function Assessment, Beijing 100012, China;4.Satellite Environment Center, Ministry of Environmental Protection, Beijing 100094, China)., 2018,38(12):4749~4754

The technical management solutions for ecological red-line based on environmental security problems have been built based on reviewing the development history of the ecological red line, combined with the latest“Technical Guide for the Ecological Protection Red Line” released by Ministry of Environmental Protection. Themain points are summarized as follows. The negative effects of human activities should be emphasized in defining the important concepts to enhances the rationality of adopting institutional constraints on human behaviors. The accurate and comprehensive information about the environmental problems in ecological red-line should be obtained by multi-scale research methods, and the regional differences of resources, environment and economic & social backgrounds should be considered. And the control objects and management goals of ecological red line protection should be determined by identifying and diagnosing the local existing or potential ecological problems, then the management types, the spatial locations and the scopes of ecological red line in a region be divided and delineated. Finally the feasible and effective solutions to the ecological problems in ecological red-line be proposed by learning localhistorical experiencesand investigating public suggestions.

environmental security;ecological red line;ecological risk;identify and diagnose;regional differences

X82

A

1000-6923(2018)12-4749-06

范小杉(1976-),女,四川西充人,副研究员,博士,主要从事生态经济、生态环境管理领域研究工作.发表论文40余篇.

2018-05-30

国家重点研发计划“典型脆弱生态修复与保护研究”重点专项(2017YFC0506601);国家自然科学基金资助项目(41501581)

* 责任作者, 研究员, gjx@nies.org