四川地区同一地震垂直向与水平向震级测量的差异性分析

2018-12-28颜利君魏娅玲黄春梅

颜利君,魏娅玲,黄春梅

(四川省地震局,四川 成都 610041)

震级是表征地震强弱的量度,是地震的基本参数之一。常用的震级有近震震级、震动持续时间震级、面波震级、体波震级、矩震级等,在四川台网地震速报工作中,最常用到的震级是地方性震级ML(local magnitude)和面波震级MS(surface wave magnitude)。地震的震级是通过测量地震波中的某个震相的振幅和周期来衡量地震相对大小的一个量,它是由美国的里克特(Charles F.Richter,1935)在20世纪30年代提出和发展起来的。

影响震级的因素有地震波的传播路径、台站台基、地震的震源机制、地震仪器以及地震波的读取等。其中读取地震波影响因素则依赖于速报编目人员。在速报工作中,量取振幅确定震级时,常通过测量南北、东西两水平向波形振幅。软件自动识别最大振幅有时也存在较大偏差,这种情况则需要手动读取振幅,而手动测量南北、东西两水平向最大振幅时又会耽搁较多时间,影响速报工作效率。由于垂直分量记录波形也能用于确定震级,因此本文意在研究同一震级情况下,垂直向测量和水平向测量得到震级之间的差异,以期为将来快速根据垂直向记录测量震级提供依据。

1 ML和MS震级的测定

1.1 地方性震级ML

第一个震级标度是1935年里克特(Richter,1935)在研究美国南加州的地震时引入地方性震级ML,称作里克特震级或简称为里氏震级,里克特使用的地震仪是伍德—安德森标准地震仪,其周期0.8 s,阻尼常数0.8,放大倍数为 2 800。使用伍德—安德森标准地震仪在震中距100 km处,如果记录的两水平分向最大振幅的算术平均值是1 μm,那么此次地震的震级为零级。尽管里氏震级完全是经验性的,物理意义不清楚,但却很方便,更重要的是它为震级的确定奠定了基础;我国的震级标度研究是从测定地方性震级ML起步的。20世纪50年代中期,鉴于中国地震台上并非安装用于建立里克特地方性震级系统ML的伍德—安德森标准地震仪,我国地震学的先驱李善邦(1902-1980)先生根据里克特地方性震级的定义和公式,结合我国地震台网短周期地震仪和中长周期地震仪的仪器特性,建立了适合我国的量规函数(许绍燮,1999)。

ML=lgA+R(Δ)+S(Δ)

(1)

式中,A是以μm为单位的地动位移,是两水平向最大地动位移的算术平均值;Δ是震中距,以km为单位;R(Δ)是量归函数,它的物理意义是补偿地震波随距离的衰减;S(Δ)为台站校正值,对于不同的台站和仪器,其值不同,规定以北京白家疃地震台的基式地震仪器记录为计算M的标准,即S=0,对于其它地震台站和仪器需另求S值。

1.2 面波震级MS

测定浅源地震的面波震级MS,应将原始宽频带记录仿真成基式(SK)中长周期地震仪记录,使用水平向面波质点运动位移的最大值及其周期。我国地震台网实际使用的面波震级的计算公式(许绍燮,1999)为:

(2)

2 水平向和垂直向测量震级对比

四川区域测震台网的60个固定台站均采用宽频带地震计,选取2014至2015年四川数字测震台网记录到的四川及邻区(省界加50 km以内)174个ML≥3.6地震事件目录并收集观测波形资料。结合速报工作的实际情况,只测定地方性震级ML和面波震级MS。

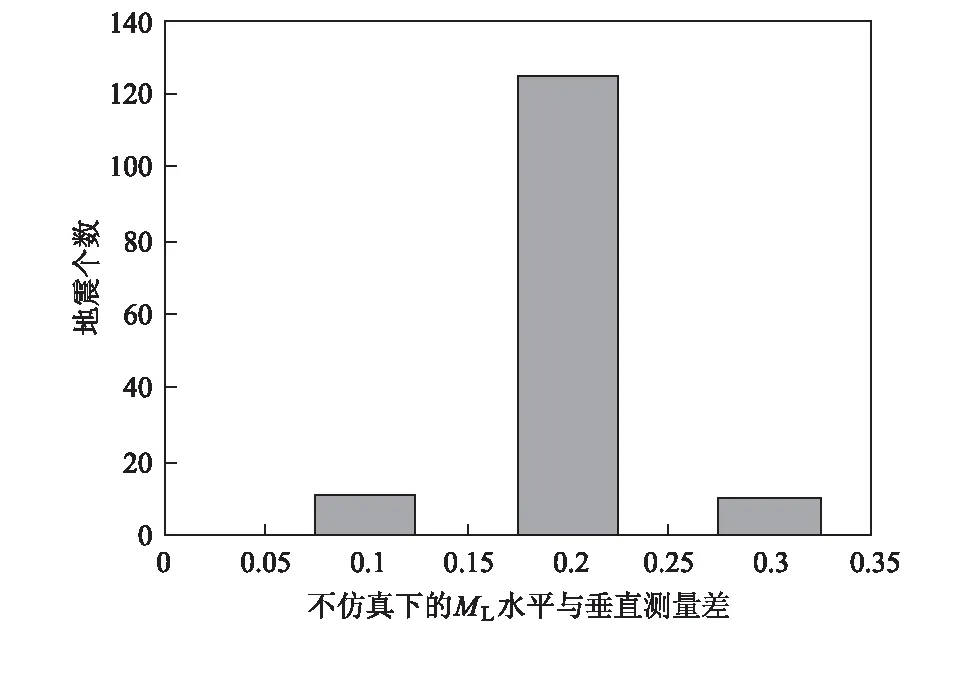

图1 不仿真下水平向与垂直向ML震级分布

将选取的ML≥3.6地震事件利用JOPENS软件在仿真基式和未仿真情况下分别计算其水平向震级ML和垂直向震级ML。根据四川地区速报实际工作,在震中距小于50 km以内的台站所确定的震级偏小,所以我们不采用该数据测定震级。对于ML大于等于4.5的时候,我们就采用该数据测定面波震级,首先将信号仿真为基式中长周期地震仪(震中距小于1 000 km)或763长周期地震仪(震中距大于1 000 km)的记录曲线,之后再使用南北、东西水平向(两水平向测量相差在1/8周期内)位移量和垂直向的位移量来分别测定面波震级。本文使用JOPENS5.2软件采用川滇三维速度模型定位测定了174个地震事件的震级,不仿真情况下直接测得146个水平向ML震级,28个水平向MS震级,146个垂直向ML震级,28个垂直向MS震级;仿真W.A.情况下测得146个水平向ML震级,146个垂直向ML震级,仿真SK情况下测得28个水平向MS震级,28个垂直向MS震级。

2.1 不仿真测ML震级

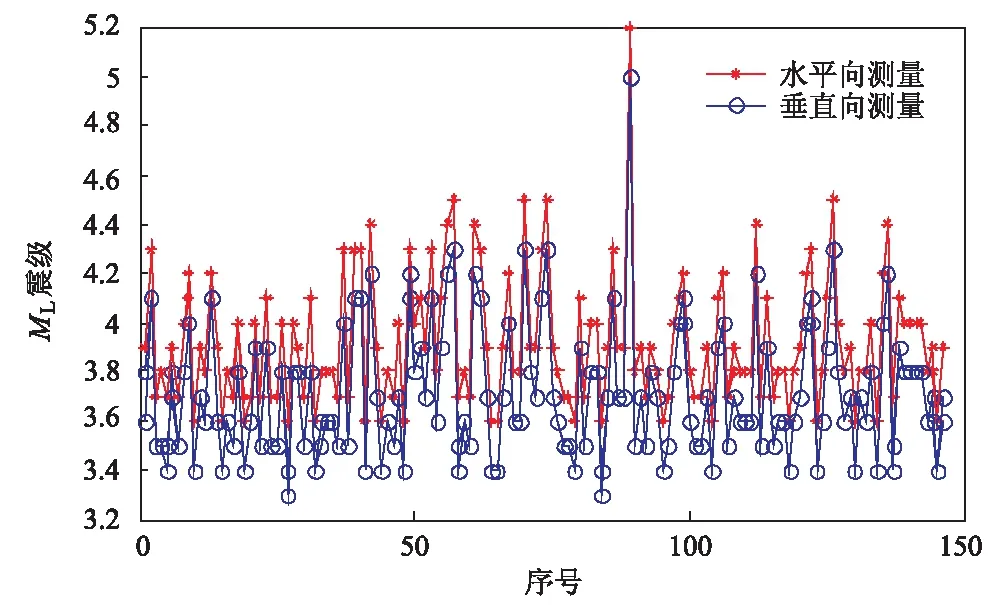

在未仿真情况下直接在事件波形上分别量取146个地震的两水平向振幅和一垂直向振幅获得震级,水平向与垂直向测得的同一地震事件的震级对比分布如图1所示,从图中可以明显看出水平向测量震级大于垂直向测量震级。为了更精确对比两方向测量震级的差异,将水平向与垂直向震级求差得到差值分布如图2,其中有125个地震水平向和垂直向的差值为0.2,占总数的85.62%;12个地震的差值为0.1,占8.22%;9个地震的差值为0.3,占6.16%;水平向测量和垂直向测量震级无差异的地震个数为0。因此,未仿真情况下水平向测量震级比垂直向测量震级偏大,偏差范围为0.1~0.3,偏大0.2的地震最多。采用最小二乘法拟合出不仿真情况下测得的水平向ML与垂直向ML的关系式为y= 0.998x- 0.194,R2=0.979(参见图3),其中x表示水平向ML,y表示垂直向ML。R2大于0.97表明拟合直线能够大于97%地解释研究范围内实测的数据,水平向与垂直向具有很好的一般线性特征,该关系式可以作为标准曲线用于两者之间的转换式。

图2 不仿真下水平向与垂直向ML差值分布图

图3 不仿真下水平向与垂直向ML的线性拟合曲线

2.2 仿真测ML震级

图4 仿真下水平向与垂直向ML震级分布

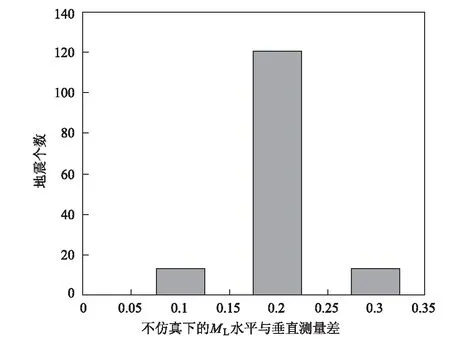

在仿真基式情况下在事件波形上分别量取146个地震的两水平向振幅和一垂直向振幅得到震级,水平向与垂直向测得的同一地震事件的震级对比分布如图4所示,图中明显看出水平向测量震级大于垂直向测量震级。仿真基式情况下水平向与垂直向震级的差值分布图如图5所示,其中有120个地震水平向和垂直向的差值为0.2,占总数的82.19%;14个地震的差值为0.1,占9.59%;12个地震的差值为0.3,占8.22%。因此,仿真情况下水平向测量震级比垂直向测量震级偏大,偏差范围为0.1~0.3,偏大0.2的地震最多。采用最小二乘法拟合出仿真情况下测得的水平向ML与垂直向ML的关系式为y= 1.012x- 0.249,R2=0.972(参见图6),其中x表示水平向ML,y表示垂直向ML。R2大于0.97,说明拟合直线能够大于97%地解释研究范围内实测的数据,水平向ML与垂直向ML具有很好的一般线性特征,上述关系式可以作为标准曲线用于两者之间的转换式。

图5 仿真下水平向与垂直向差值分布图

图6 仿真下水平向与垂直向的线性拟合曲线

2.3 不仿真测MS震级

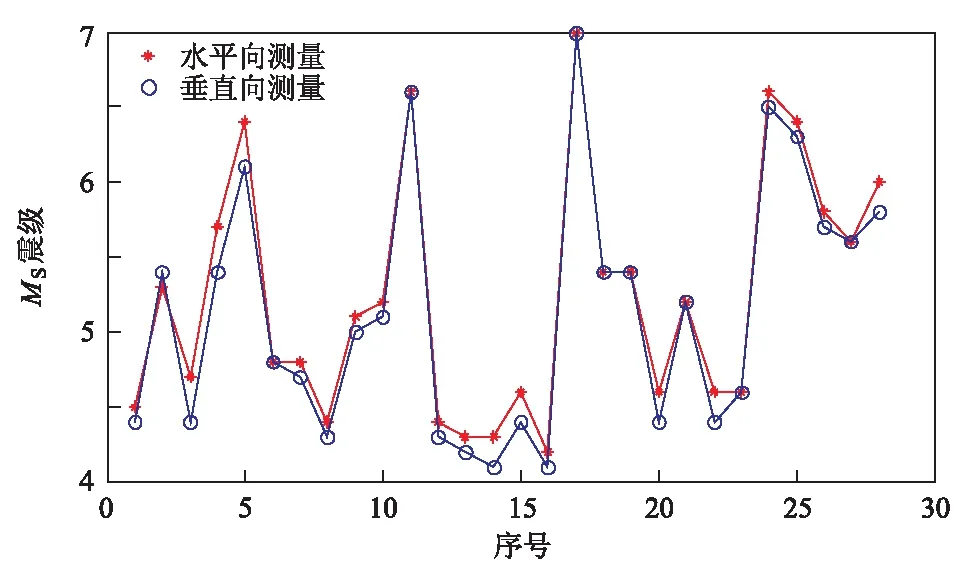

四川地区较大地震时才会出现较发育的面波,因此选取的年限段内能测量面波震级的地震样本数极少,不利于研究,因此本文又加入了2013年四川地区能测量面波震级的地震,共计样本数28个。在未仿真情况下直接在事件波形上分别量取28个地震的两水平向面波振幅和一垂直向面波振幅获得震级,水平向与垂直向测得的同一地震事件的震级对比如图7所示。水平向与垂直向震级差得到差值分布图(参见图8),从图中可以看出未仿真两方向测量的面波震级差值分布较广,偏差范围为-0.1~0.3,其中偏大0.1的样本数最多,占比40%。

图7 不仿真下水平向与垂直向Ms震级分布

图8 不仿真下水平向与垂直向Ms差值分布图

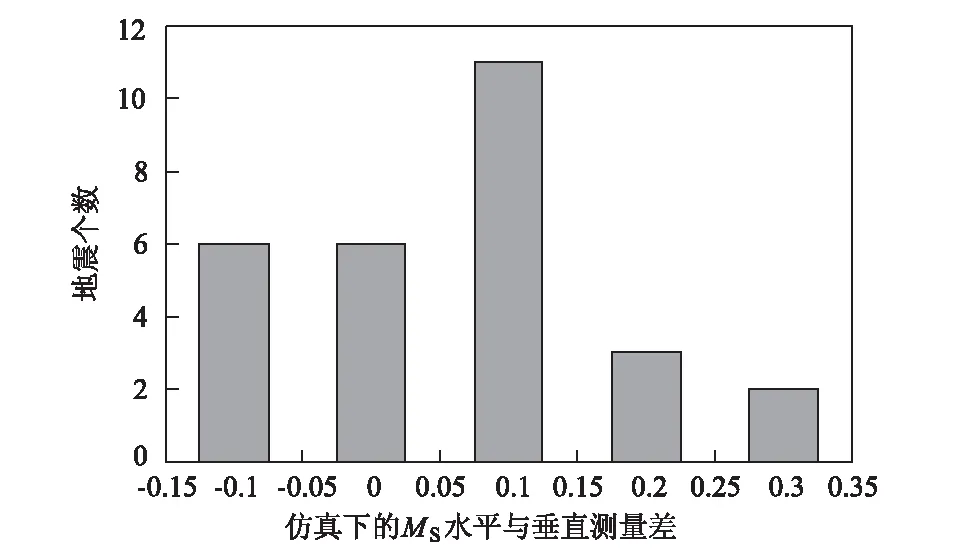

2.4 仿真测Ms震级

在仿真基式情况下在在事件波形上分别量取28个地震的两水平向面波振幅和一垂直向面波振幅获得MS震级,水平向与垂直向测得的同一地震事件的震级对比分布如图9所示。仿真基式情况下水平向与垂直向震级的差值分布图如图10,从图中可以看出仿真两方向测量的面波震级差值分布较广,偏差范围为-0.1~0.3,其中偏大0.1的样本数最多,占比40%。

图9 仿真下水平向与垂直向Ms震级分布

图10 仿真下水平向与垂直向Ms差值分布图

3 结论

选用2014-2015年四川区域地震台网记录到的达到速报范围(ML≥3.6)的测量震级的地震数146个,2013-2015年能测量面波震级MS的地震数28个,使用JOPENS 5.2软件采用川滇三维速度模型定位地震,在仿真基式和不仿真情况下水平向和垂直向分别测量得到696个震级数据,其中584个ML震级,112个MS震级,对比结果表明:(1)不仿真与仿真基式情况下测量的ML震级,水平向测量全部比垂直向测量震级偏大,这是因为S波是横波,横波的水平向比垂直向包含更多的能量。(2)不仿真情况下测量的ML震级,水平向与垂直向偏差范围为-0.1~0.3,其中偏大0.2的最多,占85.62%;仿真W.A.情况下测量的ML震级,水平向与垂直向偏差范围为-0.1~0.3,其中偏大0.2的最多,占82.19%。(3)在不仿真和仿真SK情况下测量的MS震级,水平向测量与垂直向测量震级差值分布较广,偏差范围为-0.1~0.3,其中偏大0.1的样本数最多。主要由于两方向的面波类型差异,垂直向只包含了独立的瑞利波,而水平向却包含了叠加在一起的瑞利波和勒夫波。(4)在实际速报工作中可考虑快速根据垂直向记录测量震级以提高速报效率。