石英砂介质中甲烷水合物生成过程和相平衡的实验研究

2018-12-27王亚东赵建忠高强张君

王亚东 赵建忠 高强 张君

1.太原理工大学原位改性采矿教育部重点实验室 2.太原理工大学矿业工程学院3.中国科学院天然气水合物重点实验室 4.中国煤炭科工集团太原研究院有限公司

气体水合物是指主体分子(H2O)和客体分子(CH4、C2H6等烃类气体以及CO2、N2等非烃类气体分子)在高压、低温条件下形成的类冰状非化学计量性的笼型晶体物质[1]。其中主体水分子在氢键的作用力下互相结合形成笼型孔穴,客体小分子则通过范德华力的作用包络在笼型孔穴中[2]。气体水合物技术可以运用在诸如储氢、海水淡化、CO2地质封存、天然气水合物的开采与储存、低浓度煤层气提纯、多组分混合气体的分离等领域。随着人们对清洁能源的迫切需求,天然气水合物以其发热量高、无污染、储量大等众多优点引起了国内外科研工作者的广泛关注。

天然气水合物中主要成分为甲烷,故又称为甲烷水合物。其主要分布在陆地永久冻土带和海底沉积物中,由于冻土区和海底沉积层的地质条件复杂,开采条件苛刻,进行现场水合物的取芯较为困难,容易破坏冻土区及海底生态环境。且水合物赋存的环境多为多孔介质,因此,目前学者们在实验室内开展了多孔介质环境下水合物的生成实验。

在多孔介质的粒径和孔径方面,Heeschen等[3]、Zhang等[4]、Siangsai等[5]分别进行了石英砂、多孔硅胶和活性炭介质下甲烷水合物的生成实验,得出各种大小粒径的介质对水合物的形成动力学均具有显著的影响,水合物的形成速率随着介质粒径的减小而增大,而甲烷气体的最终消耗量随多孔硅胶孔径的增加而增多。黄雯等[6-7]研究了冰粉和石英砂混合体系下甲烷水合物的生成过程,发现在混合物中甲烷水合物聚集生长,基于实验建立了定量的动力学模型。为解决气体水合物的安全储存与运输,Cuadrado-Collados等[8]、Mel'nikov等[9]分别开展了活性炭、干水环境下甲烷水合物的生成实验,得出活性炭的多孔性可作为海上储存甲烷的载体以及干水中甲烷水合物的自我保护效应。Veluswamy等[10]从形态学上分析了中空二氧化硅与水3种比例下甲烷水合物的生成过程,发现在临界比例1∶6之下,水合物优先在硅床上部结晶,而1∶4状态下主要在硅床内部结晶。Smirnov等[11]设计了天然烟煤中甲烷水合物的生成实验,得出在适当的温度和压力下,没有游离水也可在煤中形成气体水合物。Zhao等在SDS和TBAB促进剂下开展了5A沸石分子筛和SBA-15介孔硅中甲烷水合物的生成实验,指出两种介孔材料均可促进甲烷水合物的形成动力学,加快甲烷水合过程的反应速率[12-13]。在数值模拟方面,Yin等[14-15]采用Tough+Hydrate模拟了石英砂介质下甲烷水合物的生成与分解实验,通过模拟得出甲烷水合物形成过程中各相的分布是极不均匀的。

国内外学者围绕活性炭、多孔硅胶、煤粉、干水、介孔硅等介质的粒径、孔径等因素进行了大量的甲烷水合物生成实验。然而,冻土区和海底沉积层赋存的水合物常在含砂类介质下稳定存在,受地压的影响,水合物相邻赋存区域的温度梯度差异较小。且关于小梯度温度下甲烷水合物在砂类介质中的生成实验研究较少。石英砂作为一种常见的多孔介质,价格低廉,可重复率高,比表面积大,界面性好。故本研究选取石英砂开展273.75 K、273.85 K、273.95 K 3种温度下甲烷水合物生成实验,分析水合物生成过程中的热力学特性和动力学行为。

1 实验方法

1.1 实验材料

本次实验所用的气体为甲烷,纯度为99.9%(y)。实验所用的多孔介质为石英砂,粒径为0.1~0.5 mm。为规避常规水溶液内的杂质离子对水合物生成的影响,本次实验选用实验室自制去离子水。

1.2 实验设备

气体水合物生成实验体系包括供气系统、温压调节系统、恒温水浴系统和数据采集系统4大部分。图1为水合物生成的实验装置示意图。

1.3 实验步骤

(1)清洗:将反应釜及反应管线设备清洗干净。

(2)填充:在反应釜内填充计量好的干石英砂。

(3)除杂:从反应釜底部阀门V2自下而上连续3次注入甲烷气体至1 MPa,以除去反应釜内的杂质气体。

(4)注气:设定反应釜的温度为288.15 K,然后向其内注入甲烷气体至6.5 MPa。

(5)注水:待反应釜内温度稳定在288.15 K,从反应釜顶部阀门V3以50 m L/min的速度向釜内注入去离子水,使釜内压力增压至9.5 MPa。

(6)冷却:当釜内甲烷气体和水稳定在9.5 MPa后,分别设定恒温水浴温度为273.75 K、273.85 K和273.95 K 3个温度值,通过冷却釜内温度诱导甲烷气体生成水合物。

(7)监测:p-T监测系统和水浴冷却装置同时开启,并设定每隔20 s记录一次p、T值。

1.4 甲烷水合反应过程计算方法

根据气体状态方程,甲烷消耗量Δng由初始反应时刻釜内的气体量ng,0和反应过程中任一时刻釜内甲烷所占的体积、气体压缩因子Z以及釜内的温度和压力计算得到,其计算公式见式(1)[16]:

式中:p0、T0分别为反应开始时釜内的压力和温度;pt、Tt分别为反应过程中体系的压力和温度;V为反应釜的体积;R为气体常数;Z0、Zt分别为初始时刻和任一t时刻的压缩因子,通过Pitzer's方程计算[17]。

水合物的生成速率R(Rate)表示反应釜内甲烷水合物生成的快慢程度,可以用单位时间内甲烷的消耗量表征,见式(2)。

式中:Δt为甲烷水合反应时p-T系统监测的时间间隔,为20 s。

甲烷气生成水合物的转化率C(Conversion rate)为甲烷水合反应完成后气体的消耗量与反应初始时刻体系内甲烷气的比值,其可表征水合反应过程中甲烷气转化为水合物的能力,如式(3)所示。

式中:ng,end为水合反应完成后甲烷气体的消耗量;ng,0为初始反应时刻体系内甲烷气的摩尔量。

2 甲烷水合物生成过程实验分析

为研究不同温度下甲烷水合物生成过程的热力学特性和动力学行为,本次实验进行了273.75 K、273.85 K和273.95 K 3种温度下甲烷水合物生成实验。并结合实验过程中的温度、压力、气体消耗量、反应速率等参数进行水合物的相平衡热力学和生成动力学分析。

2.1 甲烷水合物生成过程热力学特性分析

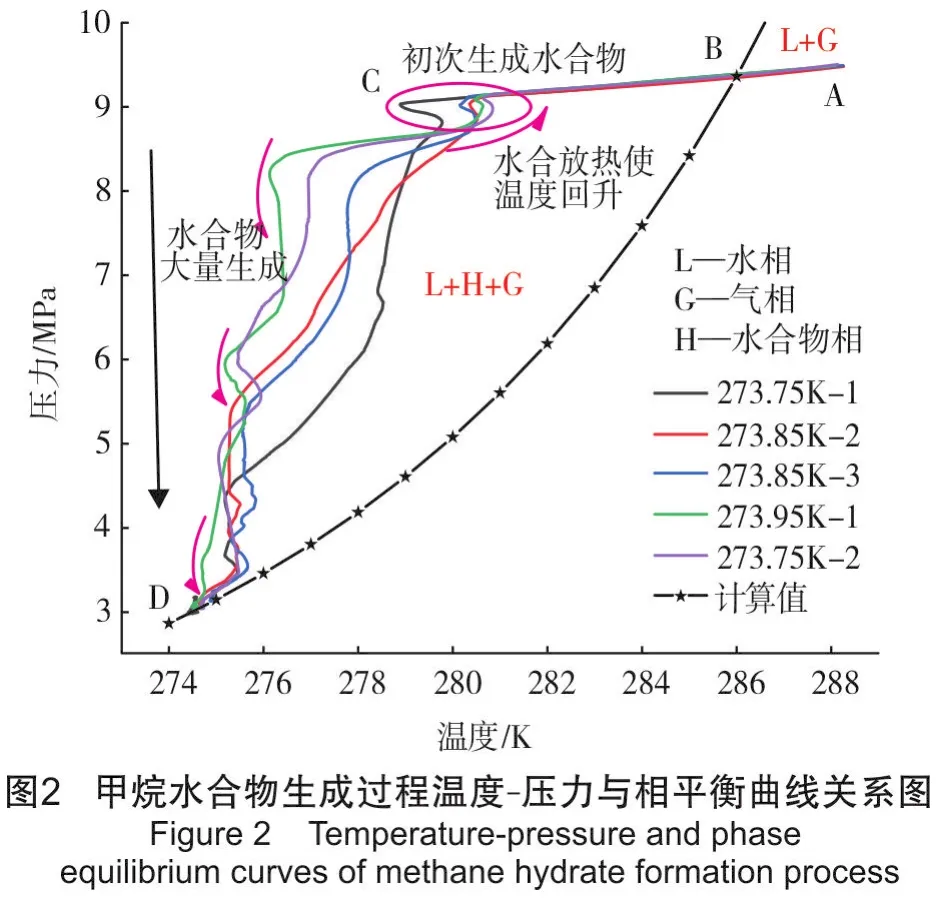

图2为甲烷水合物生成过程中温度-压力与相平衡曲线关系图。图2中所示曲线分别为273.75 K、273.85 K和273.95 K 3种水浴温度下甲烷水合反应过程的实验结果和由CSM-HYD软件计算的相平衡理论数据拟合曲线。由图2可知,在AB阶段,釜内的p-T体系处于相平衡区域之外,尚未达到甲烷水合反应的相平衡条件,此时釜内处于甲烷相和水相的二相混合状态。

B点为甲烷水合物生成的理论相平衡点。在BC段,在外部低温水浴的作用下,釜内温度快速下降,在过冷驱动力作用下,釜内的甲烷气和水作用一段时间后才能生成水合物,此阶段为甲烷水合物的晶核形成阶段,即水合反应的诱导期。当反应进行到C点范围时,釜内压力快速下降,温度出现了短暂的升高。这是由于水合物的生成过程为放热反应,当釜内积聚的反应热来不及释放,釜内的温度便出现了小幅升高,据此可判断此时釜内已生成了水合物。并且从C点范围可看出,反应温度为273.75 K的反应体系首次生成水合物时釜内温度最低,为278.95 K,且温度升高幅度较广,短时间温度上升了0.9 K。273.95 K反应体系下生成水合物时釜内温度最高,在280.50~280.66 K范围内,但其温度升高幅度较小,为0.14~0.17 K。随着反应的持续进行,釜内的气液体系温度在外部低温水浴的作用下,逐渐下降。

在CD阶段,釜内甲烷气体在高压和低温环境的双重作用不断成核、生长为水合物,釜内压力快速下降。并且在CD段不同体系的温度曲线均出现3~4个拐点,说明此阶段均出现了3~4次较快规模的水合物生成,反应过程中积聚的放热量使釜内温度出现了短暂的升高。随着反应的进行,釜内的实验曲线不断接近相平衡曲线,说明此时釜内的甲烷水合反应已经完成,反应体系为甲烷气-水-水合物三相状态。

2.2 甲烷水合物生成过程动力学行为分析

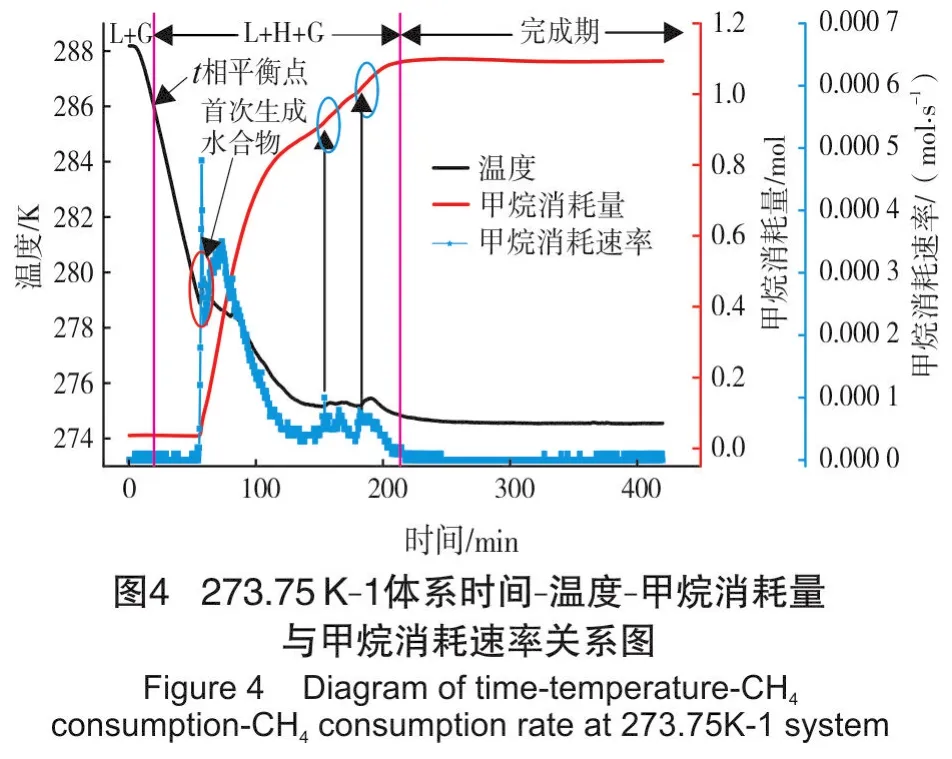

图3~图5为不同温度体系下甲烷水合反应的时间-温度-气体消耗量-气体消耗速率关系图。以273.85 K甲烷反应体系为例,具体分析如下。在反应前期,由于甲烷的溶解度极小,釜内的水溶液较早地呈饱和态,此时釜内以甲烷气相和水相二元体系为主。由于热传递的作用,釜内气液体系的温度在外部273.85 K低温水浴的作用下,温度快速下降。甲烷水合物未生成前,封闭的反应体系可视为定容反应,在定容反应过程中,p、T呈正相关,因此压力也快速下降。当釜内的温度、压力下降到相平衡点后,釜内的甲烷和水开始缓慢地形成不稳定的团簇,当反应进行到44 min左右时,釜内的温度出现了第一次升高,这是由于水合物生成为放热反应,其累积的放热量大于向外扩散的能力,使得温度出现了升高,标志着釜内已经大量生成了甲烷水合物。同时,单位时间气体消耗速率也达到峰值,为0.00027 mol/s。这是因为石英砂颗粒界面性好,具有较大的比表面积,颗粒之间的空隙间隔为甲烷气和水提供了良好的反应环境,扩大了它们之间的接触面积,使得甲烷水合物快速生成。从温度升高幅度和气体消耗量可以看出,釜内出现了3~4次较快规模的水合物生成,表现在气体反应速率上峰值的出现。这可能是因为水合物的生成过程为非均相反应,甲烷和水反应后成核的时间和位置不固定,因此,甲烷水合反应过程中出现了多次成核现象,这种变化在273.75 K和273.95 K反应体系的气体消耗量关系图中也可观察到。

表2 不同温度甲烷水合反应实验结果Table 2 Experimental results of methane hydration at different temperatures

从图3中甲烷气体的消耗速率可看出,尽管反应后期出现了几次速率上升,但随反应的进行,甲烷水合过程反应速率总体呈逐渐递减趋势。这是因为:①甲烷水合反应常在气液界面生成水合物,本次实验釜内填充了石英砂,使得生成的甲烷水合物在石英砂表面覆盖,形成的水合物阻碍了气液之间的进一步传递,并且生成的水合物使得石英砂孔隙的间隔变小,且孔隙内的毛细管力增加,进而使水合物的生成过程减慢;②反应后期釜内的压力较小,甲烷水合反应的驱动力不足,甲烷气在体系内的传质过程减慢,从而使甲烷水合反应的速率明显呈现出阶梯型的递减。当甲烷的气体消耗量基本不再变化,单位时间消耗速率长期稳定在0.00001 mol/s左右时,认为水合物生成反应已经完成,此时釜内体系处于L-G-H三相态。

表2为3种温度下甲烷水合反应过程的实验结果。由表2可知,在反应温度为273.75 K的体系下,反应进行到19.67 min时,体系进入相平衡点。甲烷水合反应在55 min达到诱导期,在173 min时,反应体系内水合物的生成量已占据总反应生成量的90%。当反应持续到231.67 min时,甲烷气体消耗量基本不再变化,认为此时水合反应已经完成。

从反应体系进入相平衡点、诱导时间和t90时间来看,随着反应温度不断升高,甲烷水合反应的速率逐渐加快,到达相平衡点,诱导期的时间逐渐减小。从化学反应速率角度分析,温度越高,化学反应进行的速度越快。甲烷的水合过程可近似看做类结晶的非化学计量的放热反应,因此,随着反应温度的升高,273.95 K的反应体系较273.75 K的反应体系较早地达到了水合反应的相平衡点和诱导期,甲烷水合反应的整体反应速率也逐渐减小。

R30可以表征甲烷水合反应诱导期后30 min内甲烷气体消耗的平均速率[16]。由表2可知,273.75 K反应体系的R30为0.01698 mol/min,远大于273.95 K反应体系的0.00494 mol/min,约为3.4倍。并且从图4、图5甲烷气体消耗曲线的斜率也可看出,273.75 K的曲线斜率较273.95 K大。说明甲烷水合反应前期随着反应温度的降低,反应进程加快,这是因为低温可改善水合物的生成条件,在反应前期极大地促进了水合物的生成速率,使得前期生成的水合物较多。生成的水合物在气液界面及石英砂颗粒表面上覆盖,阻碍了水合物薄膜两侧甲烷和水之间的进一步接触,使得反应后期生成水合物的速率逐渐减慢。

由表2还可知,273.75 K反应体系水合物的转化率为70.18%,273.95 K反应体系的转化率约为69.28%,说明温度越低,甲烷生成水合物的条件越温和,越有利于甲烷生成水合物,因此,甲烷的最终气体消耗量和水合物的转化率随反应温度减小均呈递增趋势。

3 结论

通过进行273.75 K、273.85 K、273.95 K 3种反应温度下甲烷水合物的生成实验,采集甲烷水合反应过程中的温度、压力值,结合甲烷水合反应计算方法分析,结果表明:

(1)水合物的生成过程为放热反应,且反应温度越低,釜内生成水合物时释放的反应热越快,釜内温度的升高幅度越大,273.75 K的反应体系温度升高值约为273.95 K的6倍。

(2)随着反应温度的升高,甲烷水合物生成后30 min内的反应速率R30逐渐减小,这是因为温度越低,越有利于促进水合物晶核的快速形成。

(3)反应温度越低,甲烷气体消耗量越多,甲烷水合反应的转化率越大,说明温度越低,水合物的生成条件越温和,水合物的生成量越多。