BIM技术在地铁车站施工中的应用与研究

2018-12-27杨宫印昝永奇

王 凯 杨宫印 昝永奇

(1.陕西铁路工程职业技术学院,陕西 渭南 714000; 2.中铁一局广州公司,广东 广州 510000)

0 引言

随着国民经济的快速发展,国民之间的政治、经济、文化交流日益频繁,国内现有的基础设施现状已难满足社会需求,成为制约国民经济发展和国民生活水平提高的瓶颈[1]。相对于建筑行业,中国轨道交通行业的BIM应用还处于起步阶段。轨道交通行业呈现涉及专业多、建设周期长等特点。建筑工程一般包含建筑、结构、设备、暖通等专业,而一个典型的铁路建设工程需要站前站后的线路、地质、桥涵、站场、牵引供电、给排水和暖通等20多个专业相互配合才能完成。而各个专业的相互配合是以大量的信息交换为基础的,由于轨道交通行业所涉及的专业太多,以传统的二维图形来表达和传递信息,已经不能满足目前的行业发展需求,阻碍行业发展的最大屏障就是沟通不畅,各专业之间的信息传递不及时,最终导致行业的效率低下。

BIM技术(Building Information Modeling)是以三维数字信息技术为基础,集成了工程项目各工程数据信息模型[2]。基于这种数字化模型搭建BIM5D施工管理平台,为项目在策划、实施、运营各阶段提供工程信息,实现工程信息互通,彻底消除信息孤岛的目的,确保了工程建设的高效性、准确性,达到项目增值最大化的目的[3]。该种数字信息化技术,就是将其施工全周期的所有信息建成可参数化数字模型,通过施工方案模拟优化、施工管理过程系统协调等一系列功能,改善在传统项目管理过程无法实现的这些弊端,使各参建单位、参建者均能高效地协同沟通,为高速铁路建设实现“高标准、高质量、高效率、零误差”的目标,提供了新的数字化管理模式。

1 项目概况

重庆轨道交通十号线10107标段工程位于渝北区内,起讫里程为K31+935.64~K36+419.649,标段全长4 484.009 m。工程包括“两站三区间”,其中T3航站楼站—T2航站楼站区间及T2航站楼站位于重庆江北机场管理范围内。T2航站楼站和渝北广场站均为地下暗挖单拱二层岛式站台车站,开挖断面分别为T2航站楼站标准断面456.14 m2,加深断面509.4 m2;渝北广场站为447.6 m2,均属于大断面暗挖隧道,采用双侧壁导坑法施工;车站长224 m,标准段宽24.40 m,车站外包标准段总高20.01 m,总建筑面积20 782 m2。

2 BIM技术应用成果

2.1 创建信息化模型

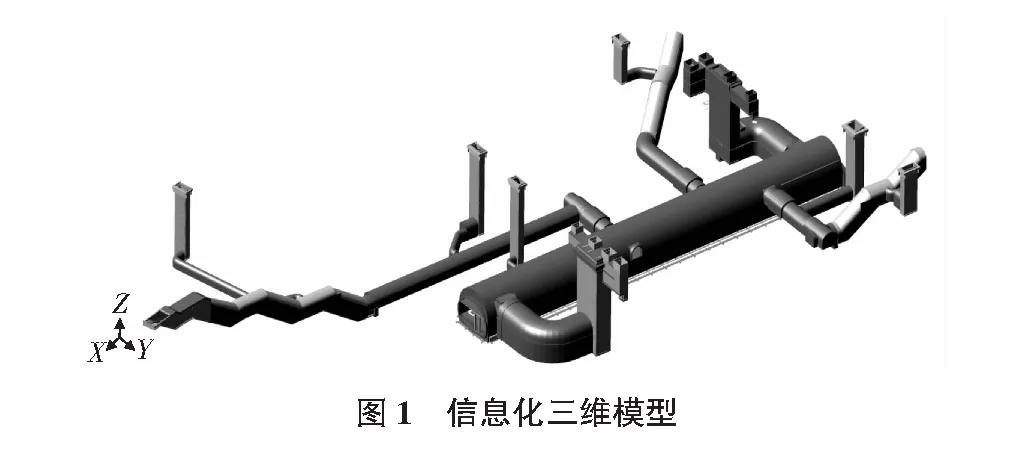

项目BIM模型的建立是利用鲁班软件与Revit2014软件,将设计图纸中用平面表达的建筑信息在电脑中按照1∶1比例建立成三维立体模型,见图1。它包含了建设项目的人、机、材、价等各方面内容。形成一个多专业、多维度的数据模型。具有以下特点[4]。

这种信息模型具有这些特点[5-7]:

1)可视化:现场施工过程、施工工艺可视化,是提高工程质量及工程进程的有效途径之一;

2)模拟性:三维模型不仅只是模拟设计施工模型,同时也是对施工错误环节的检查;

3)协调性:BIM技术利用信息模型数据库,实时信息共享,将单位与单位、专业与专业有机的结合起来,从而进行协同管理,突破了传统管理过程中存在滞后、有死角的管理弊端;

4)可出图性:根据实际需要,BIM技术将三维信息模型转化为二维图纸,相对传统方式,可为技术人员提供质量更高、更全面的二维图纸;

5)优化性:BIM模型创建过程即对建设项目的物理信息、几何信息、物价信息进行整合,可以导出各类分析报表,为建设者提供可靠的数据参考,从而优化设计方案。

2.2 图纸审定

为了确保地铁项目施工的准确、精细,BIM技术采用严格、细致的设计管理体系,从方案确立、初步设计、施工图纸到现场施工等各方面进行技术把关,消灭人为因素造成的施工质量差异,预先减少施工阶段可能出现的各种返工和错误损失,确保各施工图纸、参数精确,彻底杜绝因设计错误或人为因素造成的返工浪费问题。本次BIM技术应用发现设计图纸问题21处,通过及时沟通、纠偏,有效杜绝了施工时的返工及浪费。

2.3 碰撞检查及洞口预留

土建与安装模型输出碰撞文件,之后上传至BIM works软件合并进行软硬碰撞,BIM技术可以进行预留孔洞的准确定位,有效进行可视化交底,避免二次打洞,破坏结构,提高结构施工质量。本工程标高-100 mm板、5 550 mm板、7 650 mm板、9 450 mm板及10 400 mm板需预留板洞共218处。预留防水套管78个,其中站台层28个,站厅层40个,夹层10个。

2.4 材料管控

利用准确 BIM模型统计工程量,可为项目估算成本,优化方案提供可靠的数据支撑。同时,可高效的辅助项目进行工程量预算和决算工作。在项目施工过程中,利用BIM技术做到了限额领料,主要包含钢筋管控、混凝土管控、模板工程管控、零星工程管控、防水套管工程量管控等方面。

2.5 三维可视化交底

通过对系统功能需求分析,将系统功能分为信息管理子模块、工程可视化仿真模块、远程实时控制模块。其中关键的工程可视化仿真模块利用鲁班软件构建项目管理模型和动态数据信息库,导入BIMworks软件,进行4D施工模拟,从而更为直观和真实的将工程建设与工程进度结合起来,实现BIM技术对整个施工过程的可视化模拟。这种三维技术交底彻底突破传统模式,项目采用精细化模型、施工工艺仿真、虚拟漫游技术手段,避免因交底不清楚,带来的窝工、材料浪费、返工及施工质量缺陷。

2.6 安全质量管理

“质量是企业的生命,安全是生产的保障”[8]。传统工程质量问题的“面对面”处理、解决、检查方式具有一定的滞后性,容易出现管理漏洞。BIM协同平台通过与手机、ipad、物联网等移动设备无线对接,大大提高了现场安全隐患监控、工程问题反馈、解决、反查的效率,系统设置的“闭环”管理模式,从理论上能高效解决各类安全质量问题。

2.7 协同管理

BIM协同管理是指对整个高速铁路项目业务、信息、资源等进行管理,充分发挥建设团队的“战斗力”。这种管理模式能有效的避免项目管理过程中出现“应用孤岛”“信息孤岛”“资源孤岛”等问题。协同管理模式可大幅度提升项目运营、施工的管理效率,是项目实现协调分配、统一管理目标的有效手段。

3 BIM应用存在的问题

目前,BIM技术在基础建设行业应用目前还处于初步探索阶段,国内外软件开发、研究人员及从业者都对其大量的工程实践研究取得了许多可喜的成果[9],但仍存在以下问题:

第一,软件应用问题。我国BIM技术起步较晚,主要借鉴发达国家的经验,国内相关标准还不完善,对国外的BIM应用系列软件的掌握还有待提高。同时,要让国外的软件设计架构满足国内设计规范和技术要求,就需要我们对这些软件进行二次开发,但对项目级的BIM技术应用来将其开发能力减弱,使BIM技术应用效果达不到最佳。

第二,软件整合问题。其一,目前我国各建设行业没有统一的BIM技术应用标准,项目采用什么样的BIM技术路线往往是根据项目特点及相关单位既有的技术条件进行选取,与此同时二次开发的应用插件也各有所长;其二,我国还没有搭建一个统一的BIM技术应用协同管理平台,由于多样的BIM技术路线,导致各种格式的信息化数据很难用一个平台来读取,即使可以通过辅助软件进行转化,但也存在过程复杂,还有可能导致原始属性丢失。这种现象阻碍了BIM技术的发展。

第三,应用模式问题。BIM技术应用的初衷是从设计、施工、运维各阶段对项目进行全生命周期管理,是一个系统的过程,但目前大部分BIM技术应用,只是在工程建的某一环节或局部工程上采用,各参建方都还没有完全的参与进来,各类技术人员对BIM技术理解程度与应用水平也都参差不齐,这是阻碍BIM技术推广的主要原因之一。

4 结语

城市轨道建设是我国基础建设的标杆之一,倍受社会各界关注。要求在施工过程进行细精细化管理是必然趋势。BIM技术的应用也成为了业界研究的重点课题之一。BIM技术应用成果也不断涌现,逐渐实现从局部到总体的四维、五维的现场施工动态模拟,初步实现了可视化、精细化的现代化管理模式。这种变革性的现代管理模式给高速铁路施工项目实现精细化管理提供了新的契机。