江西棠阴—何源地区石墨矿地质特征及成因浅析

2018-12-27周先军陈立泉刘春生王广友

周先军,陈立泉,刘春生,王广友

(江西有色地质勘查一队,江西 鹰潭 335003)

石墨由于特殊的结构而具有耐高温性、抗热震性、导电性、润滑性、化学稳定性以及可塑性等众多特性,广泛的应用在冶金、机械、化学、电气等众多工业领域中。石墨矿用途的大小取决于它的结晶程度。江西棠阴—何源地区的石墨矿结晶程度高,晶型较大,具有很高的工业价值。然而目前尚未形成规模性的勘查与开发。本文通过系统收集区域地质资料、典型矿床资料,结合钦杭成矿带赣东段找矿调研项目野外踏勘调研成果,系统总结了堂阴—河源地区石墨矿床地质特征,并对其成因进行了初步探讨,为今后该地区寻找石墨矿床和引导石墨矿的矿业开发提供一些帮助。

1 地质背景

棠阴—何源地区位于抚州市南部,是江西省重要的石墨矿集区[1],其大地构造位置位于华夏板块东南造山带武功山隆起、桃山—雩山隆起与武夷山隆起带结合部位,成矿区划属武功山—饶南铀铁多金属、非金属成矿带。区域上具有地层含矿性好,变质作用强烈,构造旋回发育,岩浆演化多阶段多期次的特点,为石墨矿的形成创造了良好条件。目前已经勘查发现有峡山、灰山、南华山等多个石墨矿床(点)(图1)。

1.1 地层

区内地层主要有新元古代青白口系周潭岩组、南华系万源岩组、南华系洪山组、震旦系外管坑组以及中新生代地层。周潭岩组的岩性主要为片麻岩、变粒岩及二云片岩等;万源岩组岩性主要为变粒岩、千枚岩及二云片岩;新元古代晚期沉积了一套以洪山组为代表的泥砂铁质建造,为铁矿的矿源层,主要岩性为二云片岩、二云石英片岩、磁铁石英岩;晚震旦世海盆环境沉积了一套富含有机质的泥砂质建造,为石墨的矿源层,外管坑组呈北东向展布于棠阴—何源地区,一般构成区域复杂向斜的核部地层,主要岩性为夕线石二云母片岩、黑云母石英片岩、石墨石英片岩、石墨片岩、石墨石英岩等。

1.2 构造

区内经历多旋回的构造运动,尤其是加里东运动以来多次的变形、变质作用和岩浆活动,在时空上有序演化、叠加、改造,各类构造行迹发育,形成了本区复杂的构造格架。

基底褶皱由周潭岩组、万源岩组、洪山组、外管坑组构成,褶皱形态复杂,但层次比较清楚,空间分布有一定的组合规律。平面上多属紧闭线状褶皱,其枢纽的延伸方向主要为北东向、北西向及东西向。

断裂构造主要为北东向、北北东向,局部见有北西向断裂。北北东向的宜黄断裂、南城断裂活动时间最长,控制了陆相盆地的分布。

图1 棠阴—何源区域地质略图

不同阶段的构造旋回和构造形变幕中,形成了相应的构造体系和构造形变,从而控制了不同的含矿沉积建造及区域成矿作用

1.3 岩浆岩

区域岩浆活动有加里东期、燕山期。加里东期的岩浆活动最为强烈,其热力作用对成矿产生了影响。区内分布的花岗岩多呈岩株、岩基状产出,以芙蓉山、棠阴、圳口、峡山等岩体规模较大,总体呈北东向带状展布,与区域构造线基本一致。花岗岩主要为两类,一为变形(质)深成岩类,多属准—近原地侵入—交代型岩体,其边缘均受强力侵位剪切作用,往往交代作用形成长英质、硅质、花岗质斑块或条带,岩体边缘混合岩化;另一类为原地的中深成型侵入花岗岩,岩性主要为酸性花岗岩,岩性有二云二长花岗岩、黑云母花岗闪长岩、黑云母二长花岗岩等。

1.4 变质作用

区内变质岩以面型的区域变质岩、混合岩为主,其次有接触变质岩和动力变质岩。变质程度北西浅—南东深,划分为四个相,即低绿片岩相、高绿片岩相、低角闪岩相、高角闪岩相,呈北东—南西展布。本区位于北武夷—武功山混合岩化带东段,系加里东期褶皱造山过程中岩体侵位或沿附近的剪切带与围岩发生变质、交代以及熔浆岩岩石片理注入,形成混合岩化变质岩—混合岩—边缘混染型花岗岩岩石系列。变质作用与岩浆活动相辅相成,在岩浆上侵的过程中,其所产生的应力或携带流体介质,造成上部岩石的变质。

区域变质作用通过温度压力的改变、流体等介质的渗透,对区内的含铁建造、含碳建造产生了直接的成矿作用。

图2 峡山石墨矿地质简图

2 石墨矿地质特征

棠阴—何源地区石墨矿均赋存在震旦系外管坑组地层中[2],受到沉积建造的严格控制,属于区域变质晶质石墨矿[3-4]。矿床(点)多位于断隆位置,矿体形态较复杂。局部受到岩体热晕影响,石墨晶质增大、富集,而部分矿体则受到岩体的蚕食。众多石墨矿床(点)中以峡山、南华山石墨矿规模较大,特征典型。

2.1 峡山石墨矿

峡山石墨矿位于金溪县城北东20km,查明资源储量270.8万t[5]。其构造上位于新华夏构造系隆起拗陷褶皱带的转换部位,船形岭向斜的北东翼(图2)[3]。区域除奥陶、志留、泥盆及二叠系地层缺失外,其余均有出露,但主要为南华—震旦系的区域变质岩;区域断裂构造有东西向、北东—北北东向及北西向为主;区域岩浆活动强烈,有加里东期以岩基、岩株、岩瘤产出的交代侵入体,其成矿作用表现不强,对石墨矿和变质铁矿的富集成矿有一定的影响;有燕山期花岗岩侵入,伴随多金属矿化,但对震旦系外管坑组的含碳岩系未见有明显的石墨化作用。矿层顶板为外管坑组石英片岩,底板为洪山组含铁石英岩。

石墨矿层赋存于震旦系外管坑组下部石墨片岩段中,呈层状、似层状单斜产出,产状与地层一致,走向NW-SE,倾向南西。主矿层与赋矿地层相对应,即由下往上为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ矿层。

Ⅰ矿层:赋存于下绿云母(含钒白云母)石墨片岩层中,由绿云母石墨片岩、云母石墨片岩组成,呈层状产出。走向长度993m,倾向延深99~178m,平均147.0m;厚度29~133m,平均97.50m,变化系数25%;矿层倾角28~55°,平均37.7°。在倾向上局部矿层从浅部向深部有增厚主趋势(与深部花岗岩脉发育有关),而部分矿体有略变薄的趋势(与深部矿层受花岗岩吞蚀有关)。

Ⅱ矿层:赋存于石墨石英片岩层中,由石墨石英片岩组成,呈似层状、透镜状产出。走向长度450m,倾向延深12~120m,平均60m;厚度2~31.5m,平均10.75m,变化系数85%;矿层倾角20~59°,平均37.5°。矿层厚度变化较大,大多呈短轴透镜体状。

Ⅲ矿层:赋存于上绿云母石墨片岩层中,由绿云母石墨片岩、云母石墨片岩组成(沿走向相变为石英石墨片岩或为小透镜体),呈层状产出。走向长度997m,倾向延深33~103m,平均74m;厚度41.5~122m,平均91.25m,变化系数33%;矿层倾角20~76°,平均41.5°。矿层厚度在倾向上浅部和深部变化稳定。

小矿体赋存于主矿层的顶板地层中,受层位制约,虽然多数小矿体在走向倾向上均被断层破坏或为花岗岩所吞蚀,但仍显示在横向分布上具一定层位断续再现的特征,多呈透镜状产出,沿倾向往深部往往急剧尖灭。

矿床石墨片度>0.15mm的占34.33%~42.50%,以<0.15mm占多数。矿床中单样固定碳品位最高26.76%,最低0.61%,平均10.09%。其中Ⅰ矿层固定碳品位10.29%,Ⅱ矿层固定碳品位6.49%,Ⅲ矿层固定碳品位9.84%。矿床伴生V2O5与固定碳品位呈正相关,随固定碳的富集而富集。

2.2 南华山石墨矿

南华山位于宜黄县城东南直距11km处,矿区面积0.82m2。其构造上位于泽泉—店前倒转向斜核部,出露地层为南华系洪山组含铁建造、震旦系外管坑组含石墨建造[2]。受加里东期褶皱造山作用,区内地层发生强烈变形变质,晚志留世岩浆侵入,蚕食了部分矿层,同时造成区内地层的角岩化,一定程度上造成了石墨的再次富集。同时,岩浆期后气液交代引起了围岩矽线石化、绢云母化、绿泥石化、硅化、黄铁矿化、方解石化、重晶石化、多金属矿化等。

主矿层走向延长1km,斜深15~185m,矿体厚度1.1~25.6m。固定碳品位3.54%~20.68%,平均品位8.74%。初步估算固定碳资源量26万t。富矿体固定碳含量14.11%,石墨片径0.06~0.60mm(300~30目),质地优良。石墨矿石根据所含石墨的晶型及其片径大小可分为粗晶、细晶、硅质石墨矿三种自然类型。

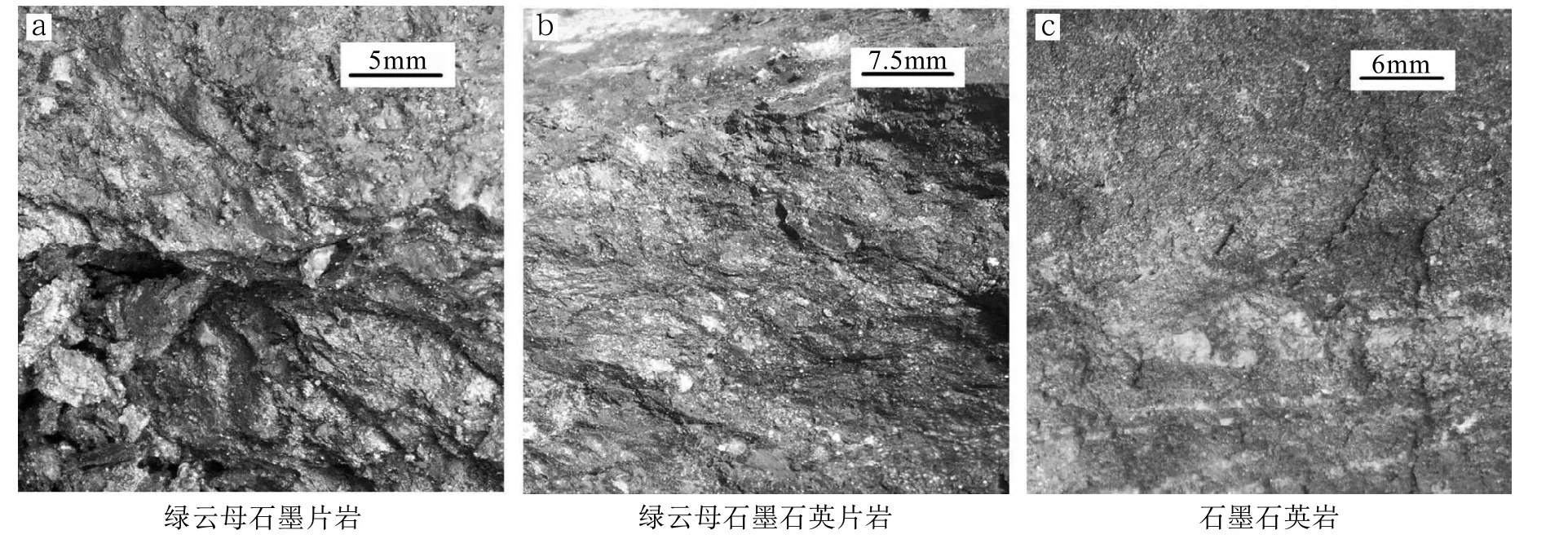

粗晶石墨矿(又称含钒绿云母石墨片岩)见图3a,呈黑色、薄层状,具鳞片花岗变晶结构,似片麻状、褶曲片状构造。石墨含量为40%~70%,单晶石墨片径0.05~1mm;其他矿物主要有石英(20%~40%)、含钒绿云母(5%~10%),次有长石、电气石、黄铁矿、金红石、磷灰石、榍石等。

细晶石墨矿(含钒绿云母石墨石英片岩)见图3b,呈灰—灰黑色,薄—中厚层状,具鳞片花岗变晶结构,片状构造。石墨含量为20%~40%,为细小鳞片状、叶片状集合体,单晶石墨片径0.04~0.15mm,其他矿物为石英50%~70%、含钒绿云母5%及少量磷灰石、电气石、金红石等。

硅质石墨矿(石墨石英岩)见图3c,灰—灰黄色,薄—中厚层状,具不等粒花岗结构、花岗交代结构,片状、片麻状构造,石墨含量10%~20%。

石墨伴生的有益元素为钒,主要赋存于绿云母中,其V2O5品位达0.2%~0.5%。

图3 南华山石墨矿石

3 石墨矿成因

石墨矿的成因包括碳质来源和成矿作用。关于碳质来源的问题,长期存在着有机碳和无机碳两种观点的争论[6]。李超等[7]、巩丽等[8]在总结我国石墨矿床成矿规律时发现,无论是区域变质型石墨矿床、接触变质型石墨矿床,还是岩浆热液型石墨矿床,由碳同位素显示的成矿物质来源主要为沉积地层中的有机碳。区域变质型石墨矿,主要是由于富有机质地层经过变质作用成矿[9],其形成与区域动力热流变质或低温动力变质有关。在区域变质过程中,原岩的有机质在还原条件下发生脱氢、脱氧反应,结晶成鳞片状石墨,由于变质作用持续时间长、变质程度高,区域变质型矿床中的石墨往往结晶程度高,为鳞片状晶质石墨矿床。

棠阴—何源地区的石墨矿赋存于震旦系外管坑组地层中,石墨结晶成鳞片状,区域变质成因。其形成大致经历了三个阶段(图4)。

(1) 碳质沉积阶段:晚震旦世,棠阴—何源地区气候条件温暖湿润,低等菌藻植物和海绵生物大量繁殖,有机质堆积较多,在特定的海盆沉积环境,导致水下障壁,环境闭塞,底水滞流。被搬运到水体中的原始植物,在堆积分解中,生成和逐渐增加H2S、CH4等气体,使水体缺氧,有益厌氧菌生存、繁衍,进一步使水体呈还原环境。同时被分解出的有机碳,不易氧化成CO2气体逸出,在地层中保存下来,形成了一套富含碳质泥砂质类复理石建造(石墨矿源层)。

(2) 变质变形成矿阶段:加里东期扬子与华夏地块再次拼接,华南陆壳固结。强烈的造山运动伴随区域动热变质作用,使岩石中的有机质产生一系列的分解反应,原岩中的碳质成为粒径较大的鳞片晶质石墨,逐渐富集而形成矿层。本期变质作用的晚期,发生了混合花岗岩化和深成花岗岩的侵入,重熔交代作用使含矿岩系中的石墨鳞片增大,富化形成石墨矿,同时发生塑性流变。

(3) 改造保存阶段:中新生代强烈的北东—北北东向断隆、断陷和大规模的岩浆活动,对石墨层的改造、破坏、保存产生极大的影响,多数地段的石墨层受到岩浆的蚕食,部分石墨层改变了原延展方向,保存于相对断隆部位,矿层形态极为复杂。

此外,棠阴—何源地区的石墨矿层中多伴生钒矿。通过对峡山、南华山石墨矿石化学组分统计研究表明,钒矿已接近工业品位,且与固定碳呈明显的正相关。关于钒的来源,一般来说,沉积岩中高的V2O5含量与海生生物的富集有关[9-10]。巩丽等[8]认为钒的高含量一般出现在有机质堆积最多的地方。钒多赋存于绿云母中,形成于区域变质作用。由此可见,钒矿伴生于石墨矿,其最终形成也经历了同样的三个阶段。

4 结论

棠阴—何源地区独特的地层、构造、岩浆及变质作用为区域变质晶质石墨矿的形成创造了条件。从有机质的富集,加里东期的区域成矿,到中生代的改造保存,三个阶段的演化造成了区内的石墨矿呈层状、似层状赋存于震旦系外管坑组中,保存于断隆部位,并且多伴生钒矿。加里东期造山运动岩浆构造的演化直接对石墨矿的形成产生了影响,但是一定程度上岩浆活动也蚕食了建造中的石墨。中新生代的岩浆构造活动则对石墨矿的赋存格局产生了进一步的影响,造成了今日石墨矿之貌。