柴胡合剂治疗儿童传染性单核细胞增多症(痰热互结证)40例疗效观察及免疫调节的研究

2018-12-26陈汉江袁志毅

刘 菁,陈汉江,袁志毅

(天津中医药大学第一附属医院儿科,天津 300193)

传染性单核细胞增多症(IM)是由EB病毒(EBV)感染所致,临床上以发热、咽峡炎、淋巴结及肝脾大、外周血中淋巴细胞增加并出现异型淋巴细胞等为特征。在发展中国家,此病的发病高峰年龄在2~6岁[1],这可能与婴幼儿免疫功能相对较低,学龄前儿童在托幼机构或家庭中通过唾液飞沫更易感染有关[2]。而在发达国家则多见于青少年。目前EBV-IM尚缺乏特效的治疗方案[3]。抗EBV治疗在临床上一直存在争议,疗效也欠肯定,一般以对症支持治疗为主。中医药添加治疗IM有独特的临床优势。本研究选取2014年1月—2016年12月天津中医药大学第一附属医院儿科住院治疗的80例IM患儿,采用随机对照观察的方法,从临床症状、理化指标、EBV-PCR、免疫调节等观察柴胡合剂对IM的干预作用,为中医药干预IM提供临床依据。

1 临床资料

1.1 一般资料 收集在本科2014年1月—2016年12月住院的IM患儿80例,男50例,女30例;年龄3~12岁;病史3~7 d;按随机数表将80例患儿分为治疗组40例和对照组40例。治疗前均未使用中药及西药抗病毒药物(阿昔洛韦、病毒唑、更昔洛韦)等治疗。对照组40例,男24例,女16例;平均年龄(6.471±1.678)岁;平均病程(5.325±1.163)d。治疗组40例,男26例,女14例;平均年龄(6.266±2.070)岁;平均病程(5.075±1.289)d。2 组性别、年龄、病程等比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准 所有病例均符合《诸福棠实用儿科学》第8版[4]中急性IM的诊断标准:1)临床表现为:发热,咽峡炎,颈淋巴结肿大,肝脾肿大,眼睑水肿。2)外周血异性淋巴细胞比例≥10%。3)抗CA-IgM和抗CA-IgG抗体阳性,且抗NA-IgG阴性。4)抗CA-IgM阴性,但抗CA-IgG抗体阳性,且为低亲和力抗体。5)双份血清抗CA-IgG抗体滴度4倍以上升高。除符合1)项中任意3条及2)项,或者再具备3)、4)、5)项中的任一项,即可诊断为IM。

1.2.2 中医诊断标准 参考《实用中医儿科·传染性单核细胞增多症·痰热互结证》痰热互结证诊断标准。主症:持续发热;面色红赤,唇红,口渴不喜饮或饮后呕吐,烦躁不安;咽部红肿可见白脓样物;颈部等多处痰核,肿大,质稍硬,触痛明显;腹大,可触及癥瘕痞块,有触痛;次症:咽痛,可见皮疹色红,食欲减退,小便短赤,大便干结,或溏稀不爽;舌红或绛,苔黄白厚,脉洪数或滑数。符合主症3条以上加舌脉即可诊断。

1.3 纳入标准 1)1~16岁。2)病程在3个月内。3)符合IM的西医和中医诊断标准。

1.4 排除标准 1)合并严重血液系统损害、脾破裂等严重并发症。2)合并心、肝、肾功能不全及神经系统损害者。3)不能持续口服中药者。4)曾接受过激素和免疫抑制剂治疗者。

2 方法

2.1 基础治疗 两组在对症处理基础上(高热予退热药物处理,肝损害者口服葡醛内酯,合并感染者,酌情予以抗生素治疗),均给予常规抗病毒治疗:更昔洛韦5 mg/kg,每12 h给药1次(每12 h最大量200 mg)加入生理盐水静脉滴注,每次滴注时间大于1 h,疗程 14 d。

2.2 治疗组 加用柴胡合剂口服治疗,每日1剂,分 3~5 次口服,患者体质量<10 kg时,10 mL/次;10~20 kg 时,20 mL/次;≥20 kg 时,30 mL/次,或遵医嘱服用。

2.3 观察指标 外周血白细胞、异型淋巴细胞计数、肝功能、颈部淋巴结及腹部B超,以上指标如无特殊情况3 d复查1次。治疗前及2周后查T细胞亚群,并每天记录体温、咽峡炎程度、肝脾及淋巴结大小。

2.4 疗效判定标准 疗程结束后判断疗效:判定标准参照2006年版《儿科疾病诊断与疗效标准》[5],痊愈:临床症状、体征消退,异型淋巴细胞消失,肝功能正常,并发症治愈,观察1个月无复发;有效:热退,皮疹消退,肝、脾淋巴结减小,异型淋巴细胞未消失,血象及肝功能好转;无效:临床症状、体征无明显改善或恶化,异型淋巴细胞>10%。

2.5 统计学方法 用SAS9.1统计分析软件处理,计量资料用均数±标准差(x±s)表示,符合正态分布的计量资料比较采用t检验,若呈偏态分布采用Wilcoxon秩和检验;计数资料用率表示,组间比较采用卡方检验,P<0.05为差异有统计学意义。

3 结果

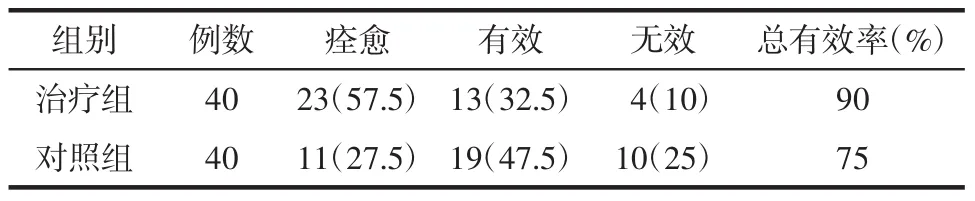

3.1 治疗前后两组总疗效比较 结果表明,治疗组总有效率高于对照组,但差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

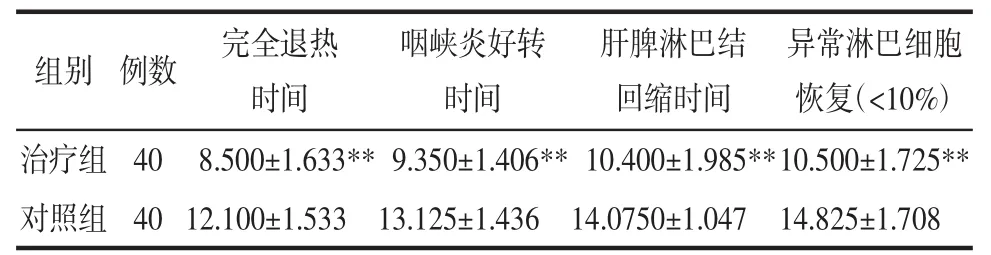

3.2 治疗后两组患儿症状、体征改善情况比较 观察组患儿完全退热时间、咽峡炎好转、肝脾淋巴结回缩、异常淋巴细胞恢复(<10%)等症状消失时间均比对照组短,两组比较差异均有统计学意义(P<0.01)。见表2。

表1 两组患者临床总疗效对比分析Tab.1 Comparison of the clinical curative effect between two groups 例(%)

表2 两组患儿症状、体征消失/缓解时间比较(x±s)Tab.2 Comparison of the symptomsand signs disappeared/easeof time between two groups(±s)d

表2 两组患儿症状、体征消失/缓解时间比较(x±s)Tab.2 Comparison of the symptomsand signs disappeared/easeof time between two groups(±s)d

注:与对照组比较,**P<0.01。

组别 例数 肝脾淋巴结回缩时间完全退热时间咽峡炎好转时间治疗组对照组40 40异常淋巴细胞恢复(<10%)8.500±1.633**9.350±1.406**10.400±1.985**10.500±1.725**12.100±1.533 13.125±1.436 14.0750±1.047 14.825±1.708

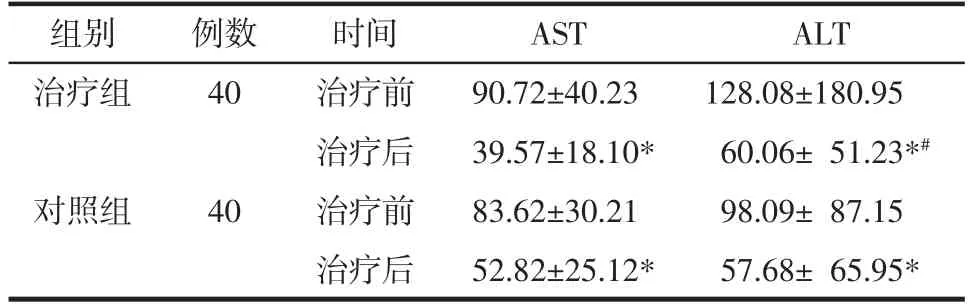

3.3 肝功能改善情况比较结果 与治疗前比较,治疗后两组天门冬氨酸氨基转移酶(AST)及丙氨酸氨基转移酶(ALT)均有明显改善,其中治疗后ALT比较两组差异具有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 治疗前后ALT、AST变化比较(x±s)Tab.3 Comparison of thechangeof ALT,AST before and after treatmen(t±s)U/L

表3 治疗前后ALT、AST变化比较(x±s)Tab.3 Comparison of thechangeof ALT,AST before and after treatmen(t±s)U/L

注:与治疗前比较,*P<0.05;与对照组治疗后比较,#P<0.05。

组别治疗组例数40时间治疗前AST ALT 90.72±40.23 128.08±180.95对照组40治疗后治疗前治疗后39.57±18.10* 60.06± 51.23*#83.62±30.21 98.09± 87.15 52.82±25.12* 57.68± 65.95*

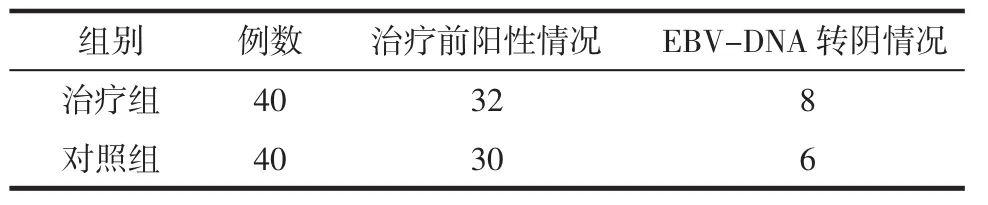

3.4 两组患者EBV-DNA转化例数变化情况比较 转阴例数两组间比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表4。

表4 治疗前后EBV-DNA转阴例数比较Tab.4 Comparison of the EBV-DNA negativeconversion casesbeforeand after treatment 例

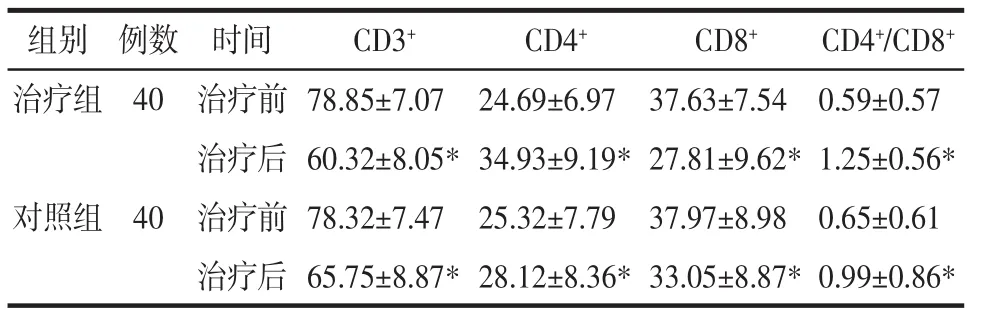

3.5 两组患儿T细胞功能比较结果 与治疗前比较,治疗后两组患儿CD3+和CD8+显著降低,CD4+和CD4+/CD8+比值显著升高,差异具有统计学意义(P<0.05),且治疗组治疗后的各项值更接近于同龄健康患儿。见表5。

表5 治疗前后T淋巴细胞亚群变化比较(x±s)Tab.5 Comparison of the T lymphocytes subset beforeand after treatment(±s)

表5 治疗前后T淋巴细胞亚群变化比较(x±s)Tab.5 Comparison of the T lymphocytes subset beforeand after treatment(±s)

注:与治疗前比较,*P<0.05。

组别治疗组例数40时间治疗前CD3+78.85±7.07 CD4+24.69±6.97对照组40治疗后治疗前治疗后60.32±8.05*78.32±7.47 65.75±8.87*34.93±9.19*25.32±7.79 28.12±8.36*CD8+37.63±7.54 27.81±9.62*37.97±8.98 33.05±8.87*CD4+/CD8+0.59±0.57 1.25±0.56*0.65±0.61 0.99±0.86*

3.6 安全性评价 两组均未发现与药物相关的不良反应。

4 讨论

EBV感染可以持续终身,在婴幼儿期多为隐性感染,一般对机体无害,但是在特定年龄或者免疫状态下可以致病。若感染持续至学龄期或青少年时期(多<30岁)则可能表现为急性IM,约占20%~50%,近年来该病发病率有逐年上升的趋势。IM患儿多存在免疫功能紊乱,以细胞免疫为主,其中CD3+细胞大量扩增为主要表现;在急性期,具有细胞毒作用的CD8+细胞数量剧增,与此同时CD4+细胞还可以通过分泌多种细胞因子而参与免疫调控,表现为外周血中的CD4+水平下降,CD4+/CD8+比值降低。有学者推测急性期IM部分患者机体免疫应答可能出现永久的改变或减弱,这可能导致了部分EBV相关疾病,继而出现了严重并发症[6-8]。然而,对于IM的治疗手段有限,目前仍主要集中在抗病毒、护肝降酶等支持治疗。鉴于IM疾病过程中的免疫紊乱明显,故免疫调节治疗也是IM治疗不可或缺的重要部分。中医药的添加治疗在缓解症状及促进免疫修复过程中发挥着独特的优势。

4.1 从少阳治疗IM的理论依据 古代没有“传染性单核细胞增多症”的病名,因此对其治疗没有专方、专药,主要依据其临床症状见于“外感热病”、“瘰疬”、“疟母”、“乳娥”等治疗过程中,尚未形成完整的理论及治疗体系。现代医家对IM的中医药治疗大多从温病论证,疗效各一,尚没有大样本临床随机对照试验研究。本科在治疗IM上有丰富的临床经验,采用了六经辨证的思路,根据经络循行的部位特点,确立了从少阳论治IM的治疗思路。手足少阳经脉循行的部位、走行主要集中头颈、耳前后、侧胸腹的两侧,与颈部淋巴结、肝脾及咽喉相连接,而IM多表现为颈部淋巴结肿大、肝脾大、渗出性扁桃体炎、长期发热等特点,故从少阳论治IM有经络理论支持;从少阳的病理生理意义讲,少阳主枢,为升降出入之开合,主气和津液输布的调节,和解少阳能促进一身气机的条畅和津液的正常输布。切合IM的病机特点,邪在半表半里,邪气稽留故而发热时间较长;少阳枢机条畅功能失司,津液输布失司,血脉失和,故而痰热阻滞经络,出现多发性淋巴结肿大,肝脾肿大;火郁内生而搏结气血,故扁桃体可见白色分泌物,诸多表现体现了热、瘀、痰夹杂的特点,其根本在于少阳枢机不利。

4.2 柴胡合剂适应症和组方特点 柴胡合剂是本科邱世源名老中医的经验方,以柴胡、黄芩、清半夏、枳壳、桔梗、蒲公英、板蓝根、浙贝母、山慈菇等为基本药物。IM系患儿温毒邪气内伏少阳,少阳气机及津液输布失司,痰气搏结三焦经络及颈部,故而颈部淋巴结肿大,内陷肝脾,痰热互结,故而肝脾肿大,热毒上攻咽喉,发为咽峡炎,郁而化热故长期发热。柴胡合剂以柴胡、黄芩、半夏为君药,和解少阳,畅达一身气机;枳壳、桔梗一升一降,调畅全身气机;板蓝根、蒲公英、紫花地丁能解毒利咽,凉血消斑;浙贝母、山慈菇软坚散结,热化热痰;丹参能养血凉血化瘀。本方主要着眼于退热、软坚散结,以发热、颈部淋巴结肿大、肝脾肿大、咽峡炎为主要症状,故而尤其适合于痰热互结证。在本项研究中,柴胡合剂也以发热、咽峡炎和肝脾肿大为主要观察点,在症状改善率上明显优于对照组,同时在改善肝功能和减少异常淋巴细胞上疗效明确,拓展了痰热互结证的现代内涵;而在抑制EBV-DNA的复制上却无效,提示复方中药具有显著效果,但在病毒复制的干预作用上疗效并不明确。而明显改善症状的可能机制是中药具有抑制炎症因子释放和免疫调节效果,减轻了炎症反应对脏器损害。

4.3 柴胡合剂对免疫紊乱的调节 细胞免疫紊乱被认为是IM多脏器损害的核心机制之一。IM继发的免疫功能紊乱主要表现为总T细胞及CD8+升高,B细胞水平降低,同时CD4+T细胞的下降及CD4+/CD8+比值下降。曾有研究发现,IM引起多脏器损害或紊乱的关键在于CD4+和CD8+对EB本身的强烈免疫反应。EBV感染本身具有一定的自限性,主要损害在于其所诱导的免疫级联反应导致的全身多系统损害,尤其对单核巨噬系统的免疫损伤。更昔洛韦的治疗作用在于干扰和阻止病毒继续复制,却不能对已经受损系统进行有效保护和修复。而中药复方和单体具有多重免疫调节作用已经得到了普遍认可,如黄芪、柴胡、白芍等。在柴胡合剂中,以柴胡、黄芩为君药。现代研究认为,柴胡的有效成分柴胡皂苷和柴胡多糖有显著的免疫调节作用。柴胡皂苷通过对肝星状细胞ERα和ERβmRNA水平的调节可抑制肝星状细胞的增殖,因而有拮抗肝纤维化的作用[9];有研究也发现柴胡-黄芩药对能通过TLR4-NF-κB信号通路显著抑制炎症因子的生成和释放,减轻炎症反应,从而具有保护肝功能及抗肝纤维化的作用[10]。同时,已有多项临床试验证实小柴胡汤对相关免疫炎性因子、淋巴细胞、NK细胞均有明确的调节作用,故常用于多种自身免疫性疾病的治疗[11]。通过实验性肝损伤小鼠研究发现,小柴胡汤可使小鼠血清干扰素-γ(IFN-γ)含量升高,白介素-4(IL-4)含量下降,从而使Th1/Th2免疫失衡得到纠正[12]。本项研究发现,治疗组在退热时间、淋巴结及肝脾肿大消散速度、咽峡炎缓解时间明显优于对照组,同时对免疫干预的疗效也优于对照组,却对病毒复制的干预无效(P>0.05),考虑其临床效果的主要机制在于减轻免疫炎症损害,而并非降低了EBV的直接损害。在CD4+和CD8+的干预靶点上,中药可能具有双向调节效应,既能提高CD4+的辅助功能,也能降低CD8+毒性效应,从而平衡CD4+/CD8+比值。关于其内在机制,可能在于以柴胡为代表的复方能抑制或减轻EBV诱导的免疫炎症性损伤及炎症因子释放,而中药复方具有多靶点的功能,其内在的机制及炎症通路有待进一步实验研究。