人间万姓仰头看,“龙”字新探(下)

2018-12-26盛文跃

文︱盛文跃

“天上一轮才捧出,人间万姓仰头看。”这是清曹雪芹《对月寓怀》的诗句。每一个晴朗的夜空,我们都会举头望明月,注视着圆月里的那条“中华龙”;而圆月里的那条“中华龙”也注视着我们,从遥远的过去到渺远的未来。

一、《说文》“龙”条新解

除甲骨文“龙”字与月相的形近以外,《说文》对“龙”的释义也是龙即月的重要证据。

《说文》:“龙,鳞虫之长。能幽,能明,能细,能巨,能短,能长;春分而登天,秋分而潜渊。”徐中舒所编《甲骨文字典》释“龙”条中引《说文》并解释称:“许慎所释乃附会古代神话传说而成,不足据。”实则如果徐氏猜测成立的话,该神话传说像“朦胧”一词一样难得地保留了“龙”字即月的证据,并经许慎之手在权威字书中为后世的研究者提供了宝贵的线索。下逐句详析之。

“鳞虫之长”,前已述,说其为“长”是因为月亮每晚从东地平线升起,早晨西地平线落下,在时人眼中,从最东端到最西段的距离是难以想象的,而“月亮”一夜之间即抵达可见其速度之快,月亮又像后面几句的解释一样变幻莫测,陆地上的“虫”只是对其的不完善的描述和比拟,这就像所有的“虫”都只是对天上这只“大虫”的模仿,而月就是完美的原型,就是“鳞虫之长”。

“能幽,能明”,很难作为一种自然动物的描述,但以其描述月亮则很贴合,这可指月亮不时为云所遮而时暗时明,但这易于推想,恐不确。更恰当的解释为当时人们等到望日发现满月并没有像往常一样出现,或时隐时现,今天我们知道这天文现象为“月食”——日、月、地球三点成一线并且地球在中间,但在当时人们显然难以解释(直到后世人们仍将其想象为“天狗吃月亮”)。

目前已知中国最早的月食记录在商代,殷墟卜辞中考证得到五次月食记录,它们也是全世界最早的月食记录。以农耕文明初期人们对月亮的关注程度,他们一定会对异常的“月食”现象有所表示,“能幽,能明”就是流传下来的对这种现象的归纳。由于“龙”为“月”这一缘起逐渐被淡忘,该描述被嫁接为对动物形象的描述,变为无稽之谈,殊不知该动物就是“月亮”。

“能细,能巨,能短,能长”,很显然这是指当时人看到的月亮大小的变化导致的其中的月相——“龙”的大小长短的变化。 而每月月圆时月亮在人们眼中大小不同的原因是月球绕地球公转的轨道为椭圆,其中近地点距离地球约为35.6万千米,远地点约为40.6万千米。人们看到月球的大小与地月距离成反比。我们知道月亮的不同位相随它对太阳的位置而定,望日月亮正与太阳相对,而地球在中间,我们正可看到由于月球的向地面反射太阳光而得到的满月。由于月球绕地球公转同时地球绕太阳公转,所以从前一个望日到下一个望日(约29.5天)的同时地球公转了约29°,因为望日地球、日、月三点一线,所以两个望日月球在地月轨道中的相对位置是不同的,后者月球较前者也相应地多公转了约29°,这个角度需要两天左右达到,因此一个周期内每个望日地月距离都不同,直观的反应就是不同月份满月大小不同,“龙”因之“能细,能巨,能短,能长”。

“春分而登天,秋分而潜渊”,若说前面几句释词其他龙起源说还能勉强附会,这两句则万难圆满解释了,实则这末两句正反映了远古人民对与月亮相关联的自然现象的想象与解释。“春分而登天”就是指春分那天太阳还没有落到地平线以下,月亮已经高悬于空中;同理,“秋分而潜渊”就是指太阳已经落到地平线以下,很久月亮才从地平线升起,就像月亮起初潜藏在深渊里一样。

经过现代天文观测得到,上古文明所在纬度范围内,阴历8月望日月亮在太阳从地平线落下约40分钟后从地平线升起,一直到来年一月望日为止都有这样一段时间间隔,而从一月开始到7月的望日,月亮都在太阳落山前即傍晚就悬于东天,其中以2月望日太阳于地平线落下时月亮升得最高,也就是说每年阴历上半年月亮“登天”(这正可解释《易·乾卦》:“时乘六龙以御天。”即每年六个月为“登天”),下半年则“潜渊”,而又以2月望日“登天”最高,8月望日“潜渊”最深。春分日就在2月望日前10天左右,秋分日就在8月望日前后。此之谓“春分而登天,秋分而潜渊”。

但既然有半年时间月亮会“登天”,为什么唯独说“春分”呢?

因为古人知道春分日昼夜均分,太阳落下地平线即是夜,而属夜的月在日的范围内即出现,在“登天”中是最容易引起好奇和关注的现象;第二,因为龙自古有登天施风布雨的传说,这正与春分时的自然现象和农人的期望相合。一般春分一到,雨水明显增多,元稹有诗:“二气莫交争,春分雨处行。雨中看电影,云过听雷声”,此时正是早稻的播种期,对灌溉需求量大,“二月惊蛰又春分,种树施肥耕地深”。因此春分时节的雨水对农人的生计至关重要,所谓“春雨贵如油”,“春分有雨是丰年”,“春分雨不歇,清明时节是好天”。

所以龙“春分而登天”正是当时人们对春分时节雨水较多的自然现象的解释,也是对龙能够稳定地在春耕时登天施风布雨的期许。

春分日提前三天的二月初二被称为“春龙节”,“二月二,龙抬头”,该日也称“龙头节”,和春分一样,敬龙祈雨。其实“龙抬头”者,同样也是对当日月象的描述。阴历初二虽为新月,但初升时已可见“龙头”上扬(考虑古人视力优越,光线阻碍少和空气清洁度高),满月时可以见得分明,到8月满月时,月相中龙头正好和春分时相对,整条龙呈向下俯冲之势。

二月龙头上扬“登天”

八月龙头向下“潜渊”

“秋分则潜渊”是对传说中龙兴风作浪的解释,“渊”古为海,中国再往东是海的事实对尚古时代生活在中东部的民众来说不会陌生,月亮没出现时人们自然地认为其在东地平线以下,那就是东海。而既已认为“月—龙”这一动物最为神秘,可作陆地动物的“型相”,又可授时,“神通”极其广大,那么人们就自然地将这种想象与秋分左右的巨大海浪相联系——巨浪是“龙—月”在晚上升起前“潜渊”时翻江倒海的结果。这就是后世龙既有施风布雨的正面形象,又有兴风作浪的反面形象的源由。

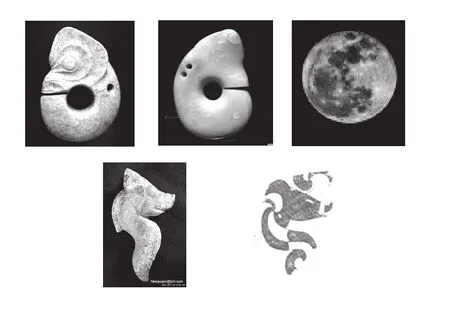

二、文物玉猪龙与月

除以上古文字,文献的线索外,目前已知的“龙”出土文物也提供了龙起源于月亮的证据。其中最重要的是红山文化的玉猪龙,该龙形象是东北西辽河流域独立且久远的崇龙文化发展史进入成熟期的标志。该系统的龙文化目前可追溯到约8000年前的辽宁阜新查海兴隆洼文化的堆塑龙,因其年代最早,体型硕大而被学界称为“中华第一龙”(时间),而后敖汉兴隆沟出土有以野猪头骨为龙首的猪首龙,发掘者认为“这是中国目前所能确认的最早的猪首龙形态”,另外还有赤峰出土的双猪首联体石雕,其形与红山文化玉猪龙相似,而后还有赵宝沟文化中陶尊上刻画的猪首龙等,再发展到红山文化的玉猪龙为其巅峰。因此,西辽河流域的崇龙文化由于年代最早(比中原最早的河南濮阳西水坡的蚌塑龙早2000年左右),分布集中,流传有序,造型丰富等特点而逐渐被认同为中华龙文化的源头。

作为该文化成熟期的代表的玉猪龙主要分为“C”形玉雕龙和“玦”形玉猪龙两类。前者被称为“中华第一龙”(代表性),后者则被著名文物学家孙机称为“中国龙标准的原始形象”,此乃卓见,因为正是这件器型蕴含了原始的龙即月的信息。目前已出土的玦形玉猪龙共13件,高度多在10厘米以上,身躯厚实。龙为玦形,环箍状,首尾间大多数经切割形成玦口,少数玦口内侧仍相连,玦口对侧龙身皆有圆孔。该形象实为月象之“龙”形与月亮圆盘状之结合,头上的突起为“龙头”上之椭圆的模拟,而身上之圆孔则为月象当中龙身中部所见黑点的模仿,有些玉猪龙有相邻的两个圆孔,这正好是因为若仔细观察会发现,月象当中也在几乎同样位置有相邻的两个黑点。

需要注意的是比玉猪龙年代稍早的赵宝沟陶尊上的猪首龙呈“S”型,近年来滦河等地也收集到了“S”型的玉猪龙。而到商代妇好墓中还出土了一“C”型,一“S”型两件玉雕龙(学界也归于玉猪龙),学者薛志强认为这反映了“龙”的雌雄之分。这正是当时人们将月的形象予以拆分归并得到的,“C”型(近似圆形)模拟月亮的圆球状,“S”型模拟月象的“龙”形。

另外需要解释的是,玉猪龙还常常作为龙的“猪原型”说的证据,实则这种说法和前文述及的“蛇原型说”“鳄原型说”一样,只是对龙的次原型的辩证。各地先民以当地常见动物来模拟、刻画、甚至指代空中的“龙—月”是一种自然的认知方式,西辽河一代在距今8000年到5000年为山地森林和草原地带,野猪繁盛,这从当地出土的大量野猪骨即可佐证,再加上野猪既提供了食物与毛皮,又凶猛可怖,难以制服,与龙既施风布雨,又兴风作浪的二元形象相同,因此当地先民就以“猪”为“龙—月”的载体,形成了地域特色浓烈的猪龙文化,前文提到的“朦”字或即受此文化影响而出现。

综上的各种论证,追本溯源,“龙”即“月”,其他的动物原型都是以当地的崇拜和敬畏对象,来对“龙”进行比附,描述的次原型。再回到上文提到的特殊性和普遍性的结合问题,月象本为月球地形的特殊性导致,而于我国中纬度看到的月象又保有了特殊中的独特性,更奇的是,我们仰头看那月象,巨口、蜷身、圆冠依稀可辨,这分明就是陆地上常见动物的形象,因此以月观龙,我们就攫住了最具体,最形象,最显著的特殊性;另一方面,月亮在大地空间上是先民普遍的想望,引用后世的描写是所谓“千里共婵娟”。在时间上,我们生活在二十一世纪的民众和初民时代的人们共享同一个月亮,欣赏同样的月象,我们继承远古以来以月亮阴晴圆缺记时的历法,其在目前通行的农历中仍发挥着不可替代的作用,因此以月观龙我们就体贴了最广阔,最悠远,最显著的普遍性。“龙”是特殊性和普遍性的结合,诚不谬也。

三、龙的传人,“绝龙月通”

崇拜“龙”就是崇拜“月”,而崇拜月就是敬重时间,对时间这一最强大的自然因素的把握是农业的要求,因此也就是农耕文明产生的基础,所以“龙”最突出地见证了中华文明的起源,也因此代表了中华文明,由此我们就能理解龙文化为何生生不息,历久弥新;由此我们也就能够认识到“龙的传人”这一定位的内涵和分量。但下面我们面临了一个绕不开的问题:既然龙即月能够解释这从具体文献到抽象意义的一系列问题,那为何这一几乎每晚都能看到的真相却隐没至今,杳无人知呢?为何古来文献中都从未明确指出,而只余线索留待钩沉呢?

文明从母系社会进入了父系社会。从田猎时期说起,彼时食物大部分来自与动物的搏斗,男性为占优势的劳力输出者,女性则主要进行一些体力要求较低的采集活动,在居住地范围活动,当捕获的猎物过多时需要于居住地暂存,女性发现暂存的动物,如野猪等又生出小猪,于是有意识地以采集到的食物加以饲养,作为日后的食物储备,因此采集的需求量加大,而部分采集到的野谷种子散落在地,来年长出了谷物,于是女性又有意识地对部分谷物进行培育,开展简单的农业活动,随着经验技术的发展,驯化养殖和农业同时发展,成为主要的食物来源,因此在其中占主导地位的女性成为占优势的劳力输出者,这也是母系社会的重要特征,属于母系社会的仰韶文化早期即处于该阶段。可见农耕社会初期为母系社会,是不争的事实。前文已述及农耕的起源和发展关键在于掌握农时,而当时主要的授时工具即为月亮,对月亮的关注使人产生了对月象的想象,“龙”形象和概念正诞生于此时,而女性作为早期农业的担纲者,与“月—龙”共同体的联系更为紧密,因此有理由认为龙概念诞生之初,是女性的象征。

但很快随着农业产出占比增加,大部分男性也投入到了农业生产当中,由于身体素质优势又取代了女性的主导地位,文明从母系社会进入父系社会并且再没有引起变革。在这一过程中,龙形象因上文提到的突出的普遍性和特殊性,再加上授时意义,通过控制降水影响农业等因素,从女性的代表上升为了莫测的自然力的象征,即“天”,成为了全部落崇拜,敬畏和意欲加以利用的对象。至颛顼“绝地天通”,天文与人文的沟通由统治阶层垄断,而统治阶层为男性,主阳刚,急迫需要“龙,君也”的“政治—文化”论调为统治者的“以德配天”给予合法性。但“龙—月”最初为女性的代表,要打破这一联系,只有将源头“月”和女性的关联取消或者将“龙”和“月”的关联取消两种途径,前者由于月主阴柔的自然联想而很难达成,相对的后者由于龙概念在单纯的月象描绘外,增加了主宰(自然力)狂暴(巨浪)等符合男性特征的符号意义而变得顺理成章,所以当时的统治者有意地销毁了龙与月联系的证据,随着龙形象和统治者的关联日益密切,“龙—月”共同体这一生动的“形象—意义”系统逐渐为人淡忘,只留下一些口口相传的民间传说而被许慎听闻并记录了下来。所以,“绝龙月通”的过程和“绝地天通”一体两面,是标记中华文明进展的重要一笔。

综上所述,“龙”形象来自对满月月象的描绘,“龙”概念的出现代表以月授时的成熟,进而表征着农耕文明的兴起,“绝龙月通”是文明从母系社会发展到父系社会的重要环节。“龙—月”共同体是中华文明发展的滥觞,是中华文化确证的渊薮,它应该使每一个中华儿女兴奋,使每一个“龙的传人”鼓舞。