年末说“莫”

2018-12-26封国华

文︱封国华

南唐后主李煜是一位亡国之君,不过他精书法、工绘画、通音律,诗文均有一定造诣,尤以词的成就最高。他在囚徒生涯中创作的词反映亡国之痛,哀婉凄凉,意境深远,极富艺术感染力。《浪淘沙令》:“独自莫凭栏,无限江山,别时容易见时难。流水落花春去也,天上人间。”有些人把“独自莫凭栏”理解为一个人不要凭栏,这是对“莫”字的误解,这里的“莫”用的是本义。意思是说独自一人在太阳下山时在高楼上倚靠栏杆遥望远方,想到旧时拥有的无限江山,心中便会泛起无限伤感。离别它是容易的,想要再见到它就非常难。就像流失的江水凋落的红花跟春天一起回去也,今昔对比,一是天上一是人间。这与他在《虞美人》词中的“凭栏半日独无言,依旧竹声新月似当年”相仿。眼前绿竹眉月,还一似当年,但故人、故土,不可复见。公元978年农历七月初七是李煜四十二岁生日,他在寓所命歌妓作乐,唱新作《虞美人》:“春花秋月何时了?往事知多少。小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中。雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改。问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。”“春花秋月何时了?”意即李煜囚犯的苦难日子何时才能完结;“雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改”,故都金陵华丽的宫殿大概还在,只是那些丧国的宫女朱颜已改。这里暗含李煜对国土更姓,江山变色的感慨。宋太宗闻之大怒,认为李煜还有复国的念头,于是命人赐酒给李煜“庆生”。酒中放了毒药牵机散,这种毒药吃了人的身体会佝偻,头足形似牵机状,机是织布机,这种织布机现在已非常少见,只是在博物馆或影视作品等极少数地方还能见到。李煜的人生就这样匆匆地画上了句号,《虞美人》成了他的绝命词,七夕生日成了他的忌日。

莫也指一种野菜。《正字通》:“莫,莫故切,音慕,菜也。”陆璣曰:“莫,茎大如箸,赤节,叶似柳,厚而长,有毛刺,今人缫以取茧绪。味酢(cù)而滑,始生可为羹,又可生食。五方通谓之酸迷(即酸模,又名羊蹄菜),冀州人谓之干绛,河、汾之间谓之莫。”《诗·魏风·汾沮洳》:“彼汾沮洳,言采其莫。”意思是说:“在那汾河湾里低湿的地方,有个小伙子正忙着采野菜。”“莫”由本义引申也指晚、时间将尽。《诗·周颂·臣工》:“嗟嗟保介,维莫之春,亦又何求?”“介”者界之省,保介者,保护田界之人。一说为农官之副,一说为披甲卫士。“莫之春”即晚春。意思是说:“农官你们也听令,正是暮春的节令,有何要求说来听。”《诗·小雅·采薇》:“采薇采薇,薇亦作止。曰归曰归,岁亦莫止。”意思是说“豆苗采了又采,薇菜刚刚冒出地面。说回家了回家了,但已到了年末仍不能实现。”现在书法作品落款时季春常用晚春或暮春,季冬常用暮岁。只是将“莫”改成“暮”,这是由于“莫”借作副词,表示否定。表示黄昏、晚上之意就另外再加义符“日”作“暮”,其实“莫”就是“暮”的本字。秦观《鹊桥仙·七夕》的最后一句是“又岂在朝朝暮暮”,《星录小楷字帖》中第二个暮作 。 从这个字形可以看出童星录在变化处理时非常的,他没有写作“莫”,而是用了战国晚期简牍文楷化处理的写法。书法创作中如遇重复的字,为了求变可以作为异体使用。不过,我们不能把“莫”和“暮”作为等义异体字来使用,因为“暮”不具备“莫”的所有意义。现代汉语中“莫”和“暮”表义分工明确,不能混用。

字典中收录“莫”的意义有十几种,不过最常用的还是作不或没有解。《韩非子》中记载了师旷撞晋平公的故事,晋平公和群臣在一起喝酒,酒喝得正高兴时他得意地说:“莫乐为人君!惟其言而莫之违。”这里两个“莫”都是没有的意思。意思是说:“没有什么比做国君更快乐的了,只有他的话没有谁敢违抗!”师旷正在旁边陪坐,听了这话,便拿起琴朝他撞去。晋平公连忙收起衣襟躲让。琴在墙壁上撞坏了。晋平公说:“乐师, 你撞谁呀?”师旷答道:“刚才有个小人在胡说八道,因此我气得要撞他。”晋平公说:“说话的是我呀。”师旷说:“哎!这不是君主应说的话啊!”左右臣子认为师旷犯上,都要求惩办他。晋平公说:“放了他吧,我要把这件事当作一个警告。”快乐感是个体的一种主观的情感体验,晋平公的快乐源于为人君,师旷的快乐或许是和大家一起分享他的音乐,因为“独乐(yuè)乐(lè)不如众乐乐”。奥地利音乐家海顿出生在一个贫穷的马车匠之家,六岁就去了维也纳。由于生活拮据,人家送给他一架破旧的古钢琴。他说:“当我坐在那架破旧钢琴旁的时候,即使是最幸福的国王我也不羡慕。”显然,海顿最大的快乐源于音乐。

成语莫逆之交典出《庄子·大宗师》:“四人相视而笑,莫逆于心,遂相与为友。”莫逆指没有抵触,感情融洽;交指交往,友谊。现在我们常用莫逆之交指非常要好的朋友。岳飞被秦桧以“莫须有”的罪名所害。《宋史·岳飞传》记载,奸臣秦桧诬告岳飞谋反,韩世忠质问有没有证据,秦桧说:“岳飞的儿子岳云给张宪的书信虽不明确,而他们谋反的事莫须有。”韩世忠说:“‘莫须有’三字,怎能使天下人信服?”这个“莫须有”引起了许多学者的兴趣,“莫须有”到底是什么意思?学者对“莫须有”的理解有多种版本,如:“也许有”“恐怕有”“不须有”“或许有”“不需要有”“不必有”“难道没有”等。1993年岳飞及宋史国际学术讨论会论文中有人释为“岂不应该有”,因此,有学者认为“莫须有”其实是歧义句。“莫须有”现在指凭空捏造。绍兴十一年12月29日(公元1142年1月27日),岳飞终以“莫须有”的罪名被害于临安风波亭。

由于“莫”为借义或虚义所专用,表示日落之义就另加义符“日”作“暮”。《广韵》:“暮,日晚也。”暮的本义为傍晚,日落的时候。李白《下终南山过斛斯山人宿置酒》:“暮从碧山下,山月随人归。”意思是傍晚从终南山上走下来,山月好像随着行人而归。暮也指时间靠后,接近终末,年老,衰弱。刘向编的《说苑》记载了师旷劝学的故事。晋平公问师旷曰:“吾年七十,欲学,恐已暮矣。”对曰:“暮,何不炳烛乎?臣闻少而学者,如日出之阳;壮而学者,如日中之光;老而学者,如炳烛之明。炳烛之明,孰与夜行?”公曰:“善哉。”晋平公说的“暮”意思是晚,指太迟。而师旷说的“暮”一语双关,表面上是指傍晚,但又喻指晋平公晚年,回答非常巧妙。这个故事流传甚广,笔者学生时代就听老师讲过这个故事,老师把“炳烛”一词说成是点燃蜡烛。那时听老师这么讲也没有什么疑问,随着年龄的增长,文字知识也不断增加,对文字的理解和过去也有所不同。《说文》:“燭,庭燎火燭也。”“燭”的本义是指火把、火炬。元抄本《京本通俗小说》将“燭”简作“烛”,《字汇》和《正字通》将“烛”作为俗字收录,“烛”现在属于规范简化字。《现代汉语词典》对“烛”的释义是蜡烛,而蜡烛到汉末才出现,晋平公是春秋时期晋国国君,那个时代不可能有蜡烛。许慎于汉和帝永元十二年(100年)始作《说文》,到安帝建光元年(121年)完稿,“烛”在《说文》中没有蜡烛的意思,或许那时还没有蜡烛。春秋时期的烛应该烧的是油,后来才有将蜡包裹线绳或芦苇的蜡烛。

琼瑶作品《彩霞满天》中有这么一个场景,在一个彩霞满天的傍晚,乔书培为未婚妻殷采芹以彩霞为背景画了一幅像。不久,他们的感情出了点问题。书培的父亲在探望书培时没有见到书培,却与采芹偶遇,临走时看到了那幅画像,采芹谈到那幅画像很悲观,后来抑郁住院。书培的父亲回去后给书培写了一封信,书培将这封信带到医院去读给采芹听。信中说:“采芹和我谈到那张画像里的彩霞,她说是黄昏的彩霞,因为黄昏后就是黑夜。请代我转告她,黄昏的彩霞和清晨的彩霞是一样的。反正是你们的‘彩霞’。对一对真心相爱、终身相守的情侣来说,不但要共有‘朝朝’,而且要共有‘暮暮’。”学习书法同样如此,我们不仅要拥有“朝朝”,而且要拥有“暮暮”。

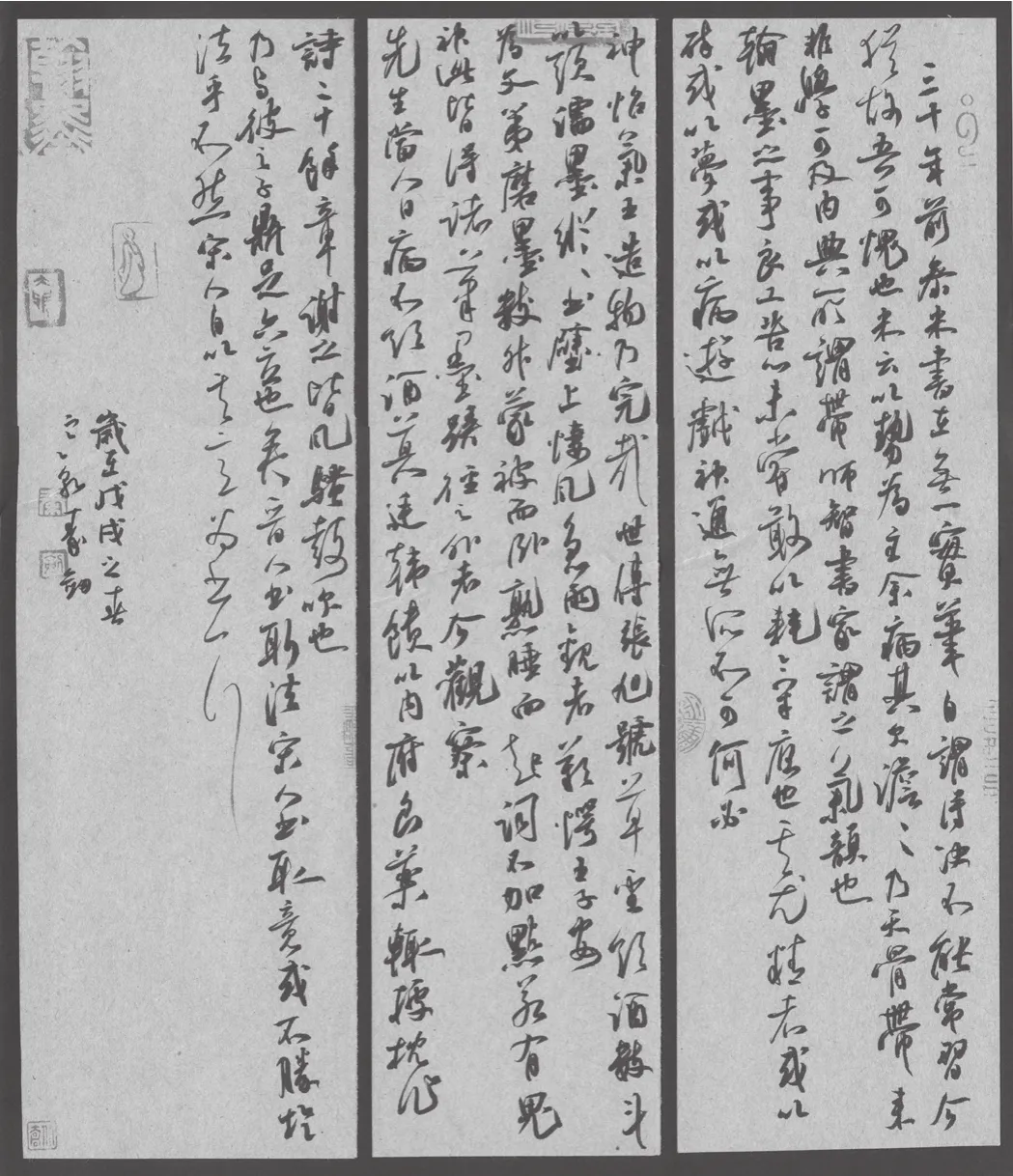

秦 剑 第81回日本硬笔书道展参展作品