谈逻辑框架法在后评价中的应用

——以水环境治理项目为例

2018-12-22燕少霞

文/ 燕少霞

1.概述

项目后评价是指对已经完成并经过一段时期运营的项目,结合实际运营效果对规划的目标、执行过程、效益、作用和影响进行系统的客观的分析。通过对投资活动实践的检查总结,评价项目的成功度,找出成功的经验和存在的不足,总结经验教训,并通过及时有效的信息反馈,为未来项目的决策和投资管理提供借鉴,同时也对受评项目实施运营中出现的问题提出改进建议,从而达到提高管理水平和投资效益的目的[1]。

项目后评价常用的方法有逻辑框架法、成功度评价法、对比法、层次分析法、因果分析法等,选择方法时可考虑动态与静态相结合,综合分析与单项分析相结合,项目宏观投资效果与项目微观投资效果分析相结合,定量分析与定性分析相结合,对比分析与预测分析相结合,在同一个项目后评价工作中综合应用上述方法。逻辑框架法(Logical Framework Approach,LFA)最初由美国国际发展部(USAID)开发并运用于改善项目计划与管理,后又逐渐被大众广泛用于规划、分析、管理、评价等活动。逻辑框架法是一种概念化论述项目的综合评价方法,它用框架表清晰地分析项目复杂的内涵和关系,将几个内容相关、必须同步考虑的动态因素组合起来,按层次分析其内涵,得出项目目标和达到目标所需手段之间的因果逻辑关系,为项目计划者和评价者提供直观清晰的逻辑框架。该方法在工程咨询中得到广泛应用,尤其在项目规划咨询、可行性研究、项目后评价中起着重要的作用,本文将介绍其在项目后评价中的应用。

2.逻辑框架法的基本原理

逻辑框架法是从确定待解决的核心问题入手,向上逐级展开,得到其影响及后果,向下逐层推演找出其引起的原因,得到“问题树”。将问题树进行转换,也就是将问题树描述的因果关系转换为相应的手段,即目标关系,得到目标树。目标树得到之后,进一步的工作要通过4×4的矩阵来完成(见表1)。

逻辑框架的逻辑关系分为垂直和水平逻辑。

2.1 垂直逻辑关系

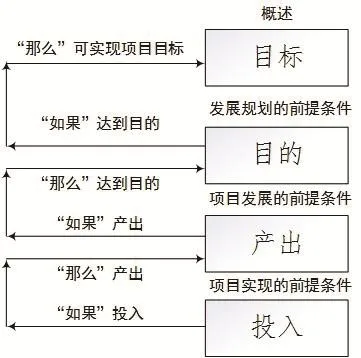

逻辑框架法通过对项目的投入、产出、直接目的、宏观影响四个层面进行分析总结,了解其间的关系。其核心概念是事物层次间的因果逻辑关系,即“如果”提供了某种条件,“那么”就会产生某种结果。

图1 逻辑框架法垂直逻辑关系图

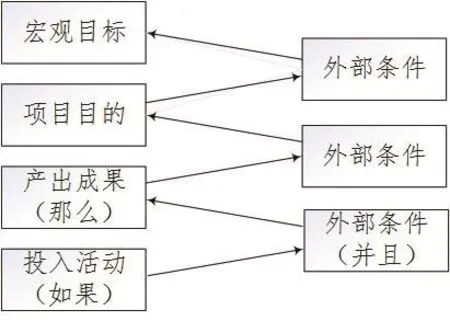

图2 逻辑框架法水平逻辑关系图

“投入”指为建设工程项目进行的所有投入;“产出”指工程项目建成的实物或成果;“直接目的”指工程项目完成后产生的成效,即项目的直接效果、效益和作用;“宏观目标”通常指高层次的目标,即项目对整个国家、本地区或本行业可能产生的影响。

2.2 水平逻辑关系

水平逻辑关系指预期指标、验证实现指标、验证方法和外部条件。

“预期指标”指工程项目决策时设定的,预期建成后能获得的各目标层指标;“验证实现指标”指在后评价时,经证明各目标层次实际实现的指标和对评价时点后预测的可实现指标;“验证方法”指验证实际实现指标的方法,包括资料来源和验证手段;“外部条件”指为保证各目标层次预期指标的实现,必须具备或得到改善的前提条件。

在实际运用中,为便于分析问题,还可以根据需要在水平方向增加“差别或变化”、“变化原因”、“对策”等要素,采用扩展模式分析。

总之,逻辑框架法是逻辑严谨的思维模式和分析方法,广泛被工程项目管理者和评价者运用的重要工具。

3. 逻辑框架法在项目后评价中的作用

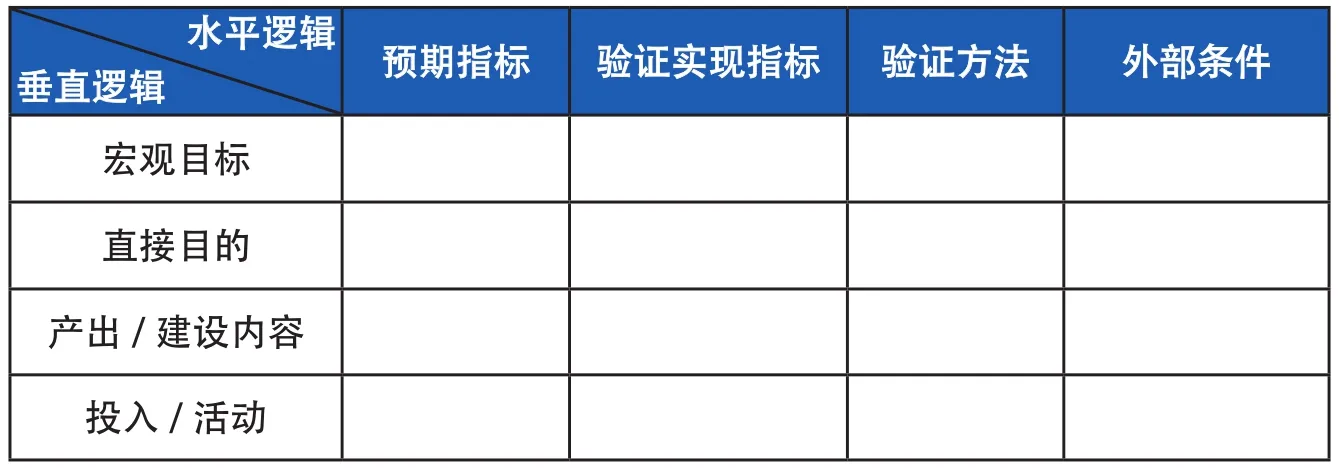

表1 逻辑框架基本结构

在项目后评价中,逻辑框架法用于分析和判断项目预定目标的实施和达到的状态,总结为达到状态所开展系列活动的经验和教训。一般情况下主要解决三个问题:

(1)项目的原定目标和目的是否达到,达到的程度如何,原定目标和目的是否合理。

项目决策阶段的可行性研究是项目投资决策的主要依据,可行性研究报告中制订的项目方案、达到的目的、拟实现的目标是项目的方向标,但可研所作的预测是否准确有待于通过后评价来检验。逻辑框架法通过汇集资料,整理分类,将原定指标与实现指标进行对比,反映项目对预测指标的实现情况,直观地了解项目是否达到原定指标数据,从而检验项目的指标实现程度,体现出原定目标的合理性。

(2)项目原定的收益是否实现,实现的程度怎样,项目有哪些经验教训。

采取可行性研究报告中对项目进行经济分析所设定的参数,按照项目运营期发生的实际数据对未来年份重新预测,测算项目的经济效益,并与原定收益进行对比,分析收益的实现情况,找出差异,总结成功经验和存在的不足,找出影响收益的关键因素。

(3)项目是否具有可持续性。

通过对原定指标和实现指标的对比分析,找出预测与实际情况的差异,进而分析差异产生的原因。对于产生差异的原因主要从内部原因和外部原因两大方面进行分析,反映出项目自身的可持续能力以及使项目具有可持续能力具备的条件。

逻辑框架法充分体现了项目后评价的前后对比和有无对比的思想,通过将二者有机结合,能更清晰地反映项目内在的因果关系与逻辑关系,更能鲜明地对比项目目标、目的、产出、投入等原定目标与实现情况的差异。

4.逻辑框架法在水环境治理后评价中的应用案例

本文以某河道水环境治理项目作为案例,说明逻辑框架法在后评价中的运用。

4.1 项目基本情况

某河区间段位于某县境内,处于山区丘陵之中,上游建有A水库,下游建有B水库,为A水库泄洪及区间来水汇入B水库的主要河道,全长23公里,本项目治理保护段全长约9.4公里。该段河道由于河两岸居民向河道丢弃垃圾、排放污水,同时境内一些小型企业任意排放工业废水,导致河道污染严重。在未启动本项目前,长期污染已造成沿河周边环境恶化,居民引水水源受到威胁,渔民捕捞量与收入减少,沿河居民疾病高发。

本项目于2012年7月正式开工,至2014年5月顺利完工并投入使用,总投资2.67亿元。

项目主要建设内容:

(1)污染源控制工程:在一级河流阶地进行生态农业试验种植,通过使用生物有机肥料有效保护河畔自然资源;彻底清除各垃圾堆放点,转运至县城集中垃圾填埋场;集中排放区域新建排水系统;

(2)河滩生态湿地建设工程:依托现有集中成片的芦苇水草进行湿地修复建设,梯次种植水菖蒲、芦苇、水草等水生植物;对湿地周围进行疏通清淤及整形;

(3)河道生态修复工程:河道缓冲区恢复、护砌和护坡、河道植被恢复、生物-生态修复等;

(4)河道两侧沿线生态防护工程:河岸种植树冠较大的树木,逐步形成林带,地面种植草坪。

4.2 项目逻辑框架分析

通过调查了解,回顾项目实施前的现状,梳理项目要解决的主要问题,分析问题产生的原因和已经造成的影响,进而得出项目实施后达到的目的和效果。

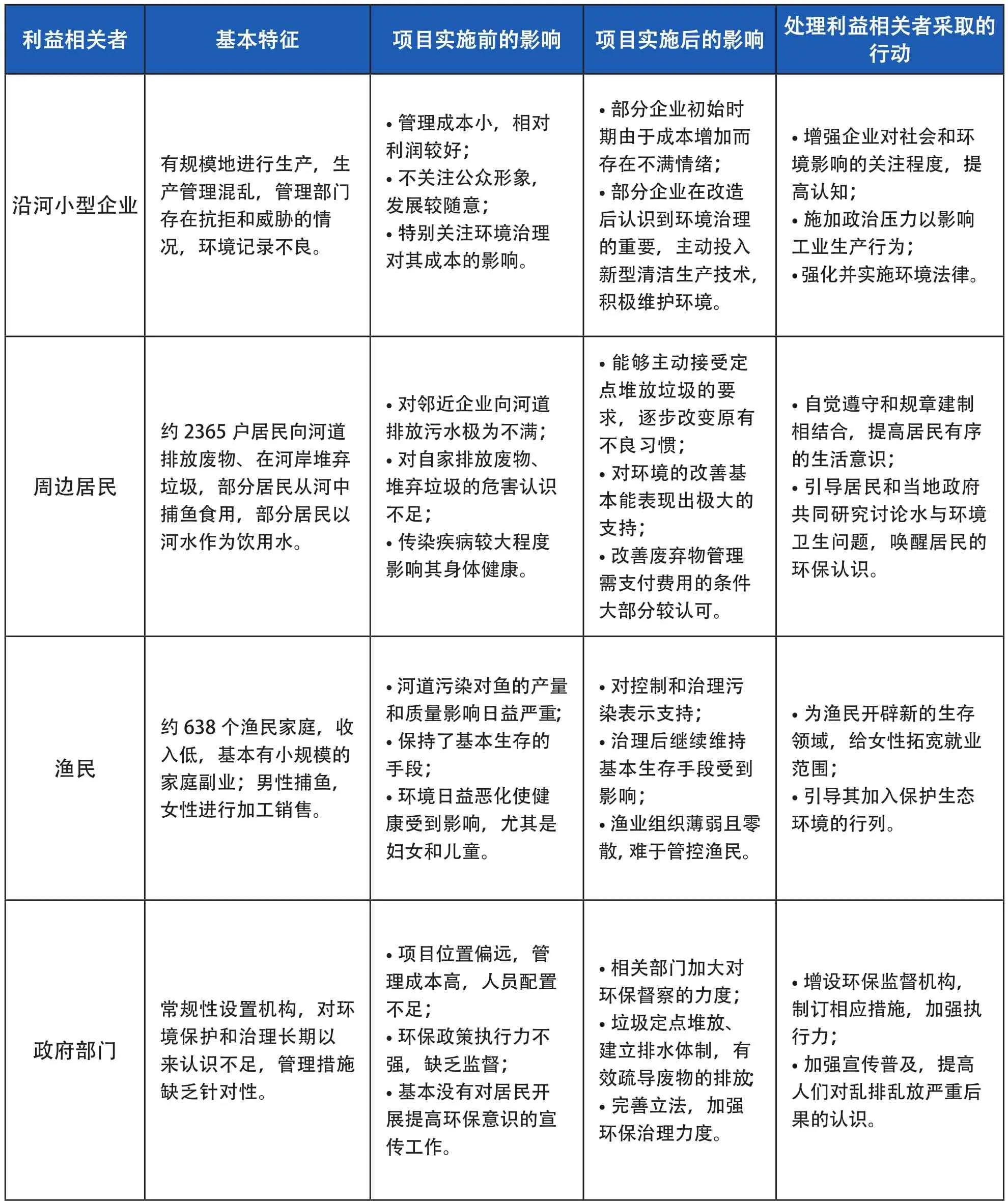

4.2.1 利益相关群体分析

首先找出与项目相关的利益群体,利用矩阵进行利益分析,确定项目的宏观目标。

本项目利益相关群体包括:政府相关部门、周边居民、渔民、沿河小型企业等。本项目利益相关者矩阵见表2。

4.2.2 问题分析

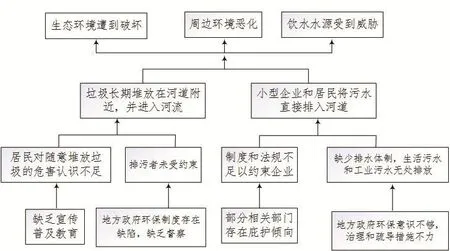

通过对利益相关群体分析,找出项目已经解决的问题。本项目要解决的问题是:废物长期无序排放导致区间段河水污染严重,下部逐层体现问题产生的原因,上部体现问题带来的影响。项目问题树分析情况详见图3。

表2 某河道水环境治理项目利益相关群体矩阵

表3 某河道水环境治理项目逻辑框架分析

图3 问题分析-问题树

图4 目标分析-目标树

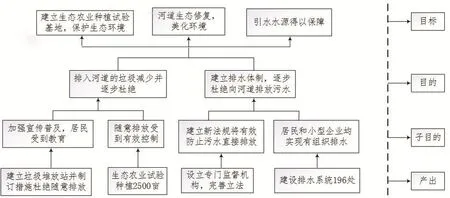

4.2.3 目标分析

按照问题产生原因所在层次,提出解决问题的方式,将问题不利状态逐一转变成有利状态,达到实现的目的。

某河道水环境治理项目目标分析情况见图4。

4.3 列出逻辑框架矩阵

通过以上逻辑框架分析,分清了项目的产出、目的、目标,进一步利用矩阵系统地阐述项目的目的、手段和投入成本、实现的目标之间的内涵和关系。项目逻辑框架分析情况见表3。

从表3可以清楚地看出,在项目上国家投入了一定的资金、人员和设施,得到了项目的产出,改善了某河区间段的生态环境,实现了保护和恢复某河水生态环境、建设农业生态环境的宏观目标,达到了改善河道空气及环境质量、提升水质的直接目的,符合国家和该地区的规划发展战略目标的要求,取得了良好的社会效益,对社会经济发展起到了良好的作用。

5.结束语

逻辑框架法在项目后评价中,可以理清项目的因果关系、目标与手段关系、项目实施与外部条件的制约关系。当逻辑框架法矩阵内容都填满后,后评价人员即对项目的全貌有一个非常清晰的认识,进而可以客观、科学地评价已经投入使用项目的实施效果,总结经验和教训。本文通过在水环境治理项目后评价中运用逻辑框架法进行剖析,可以看到逻辑框架法对于分析公益性项目从决策到实施要解决的主要问题、采取的措施和实施后达到的效果均能够客观、科学地予以评价,切实体现出项目取得的实际效果和社会效益,对指导新项目的投资决策、提高项目的建设水平起到一定的作用。此外,对于追求经济效益的项目来说,建议采用扩展型逻辑框架法,即在水平方向增加“差别或变化”、“变化原因”“内部原因”“外部原因”等要素,采用扩展模式分析项目实现目标的程度。