中国在“一带一路”沿线国家OFDI的影响因素分析

2018-12-21胡冠宇卢小兰

胡冠宇,卢小兰

(1.上海对外经贸大学 金融管理学院,上海 201620;2.江汉大学 商学院,武汉 430056)

0 引言

根据世界银行2016年数据,“一带一路”沿线65个国家加上中国,国土总面积约占全世界总面积的1/4,现价美元计算的GDP约占世界GDP总和的30%,总人口约占世界总人口的62.1%,“一带一路”沿线国家已成为极具发展潜力的经济合作走廊。但长期以来,中国对该区域的OFDI的潜力没有充分发挥,中国在“一带一路”沿线国家的OFDI存在投资规模偏小且近年来呈现下行的趋势,空间布局过度集中于东南亚和西亚地区,且主要集中于东盟地区的租赁和商务服务业及制造业等问题。此外,中国在“一带一路”沿线国家的OFDI还存在潜在的政治风险和经济风险。

现有文献在OFDI传统影响因素、OFDI类型、第三国效应、政治制度影响等方面做出了重要贡献。但可能存在如下不足:(1)从空间视角测算中国在“一带一路”沿线国家OFDI潜力的文献基本没有。(2)相关文献关于空间效应的界定和结论存在观点相悖的情况,如马述忠和刘梦恒(2016)[1]得到市场潜力、空间滞后和空间误差等系数均显著为负,而熊彬和王梦娇(2018)[2]得到市场潜力、空间滞后和空间误差等系数均显著为正,另李勤昌和许唯聪(2017)[3]、谢杰和刘任余(2011)[4]等也得到不尽相同的结论;(3)同时考虑空间效应和政治制度因素对中国在“一带一路”沿线国家的OFDI影响的文献偏少,且现有研究中政策制度对OFDI影响的结论也不尽相同。

本文基于扩展的空间投资引力模型,合理确定OFDI的主要影响因素,重点考虑中国对“一带一路”OFDI的空间效应和政治制度因素影响方向及程度,在此基础上,测算中国在“一带一路”沿线各国的OFDI潜力,为扩大中国在“一带一路”沿线的OFDI规模及改善空间布局提供依据。

1 模型建立、变量设定和数据来源

1.1 空间面板模型构建

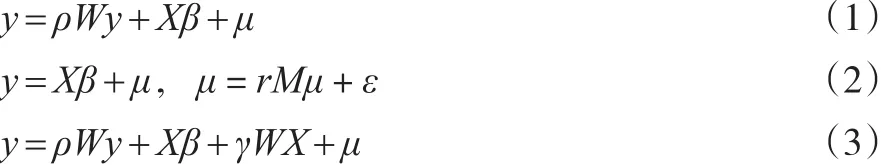

空间计量模型主要有空间自相关模型(SAR)、空间误差模型(SEM)和空间面板杜宾模型(SDM)。

其中,W为空间自相关项的权重矩阵,M为误差项的空间权重矩阵;Wy表示因变量的空间滞后项,WX变量的空间滞后项。ρ为空间滞后系数,反映相邻地区的因变量变动对某地区因变量的影响程度。λ为空间误差项系数,反映相邻地区的不可测因素对某地区的影响程度。r为自变量的空间相关系数,反映相邻地区自变量的波动影响某地区因变量的程度。

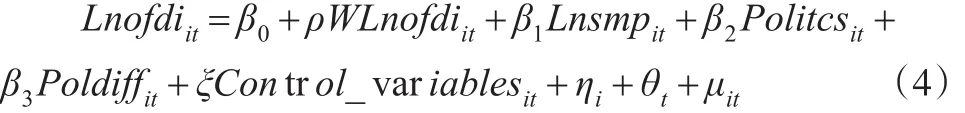

基于原始的投资引力模型,对数线性化并加入主要影响因素和空间因素后,得到如下扩展的空间投资引力模型。

空间自回归模型设定为:

其中,Lnofdiit用以衡量中国对外直接投资,是计量模型的被解释变量。若ρ值显著为正,表示中国在第三国的OFDI与中国在东道国的OFDI存在互补效,反之,存在挤出效应、Lnsmp表示第三国市场潜力,其系数β1用于检验可观测的第三国因素对中国在东道国OFDI的影响。结合ρ和β1的符号,可以判断中国在“一带一路”沿线国家的直接投资属于那种类型。Politics和Polidiff分别表示东道国的政治制度情况以及中国与该国的政治制度差异,是本文的另一重要考察变量,其系数表示政治制度影响方向及程度。Control-variables为主要的控制变量,这些变量包括:Lnex(中国在东道国的出口)、LnGDP(东道国经济水平)、open(东道国开放程度)、infrastr(东道国基础设施水平)、Lnres(东道国自然资源丰度)、Lnhitech(东道国高科技产值)、Lnpop(东道国人口总量)、Lndist(中国与东道国间距离)、CAFTA(同为东盟国家)和APEC(同为APEC国家)。考虑到变量的指数增长特性,除了Politics和Polidiff存在负值,infrastr和open为百分数,CAFTA和APEC存在零值外,其他各变量均取自然对数形式。此外,ηi为空间固定效应,θt时间固定效应。

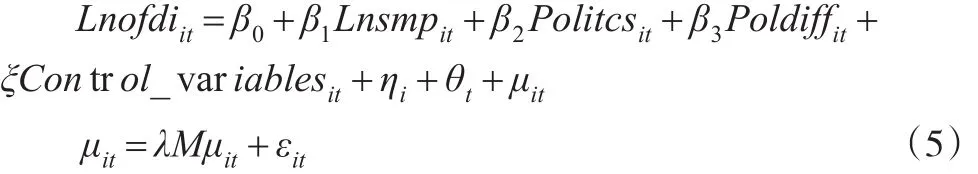

其中,若λ显著为正,说明影响第三国OFDI的不可测度因素对中国在东道国的OFDI会产生间接的互补效应,反之,则为挤出效应。

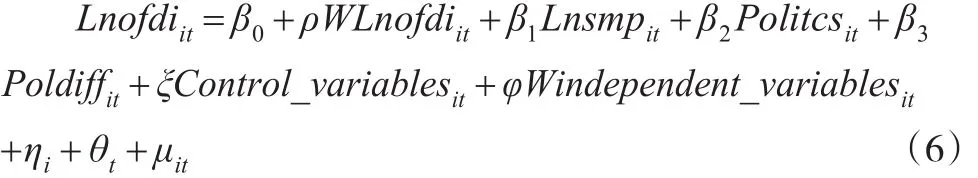

空间面板杜宾模型设定为:

式(6)是式(4)的一般形式,其中,φ是解释变量或控制变量的空间滞后系数,它反映自变量或控制变量对因变量的变动是否具有空间溢出效应。

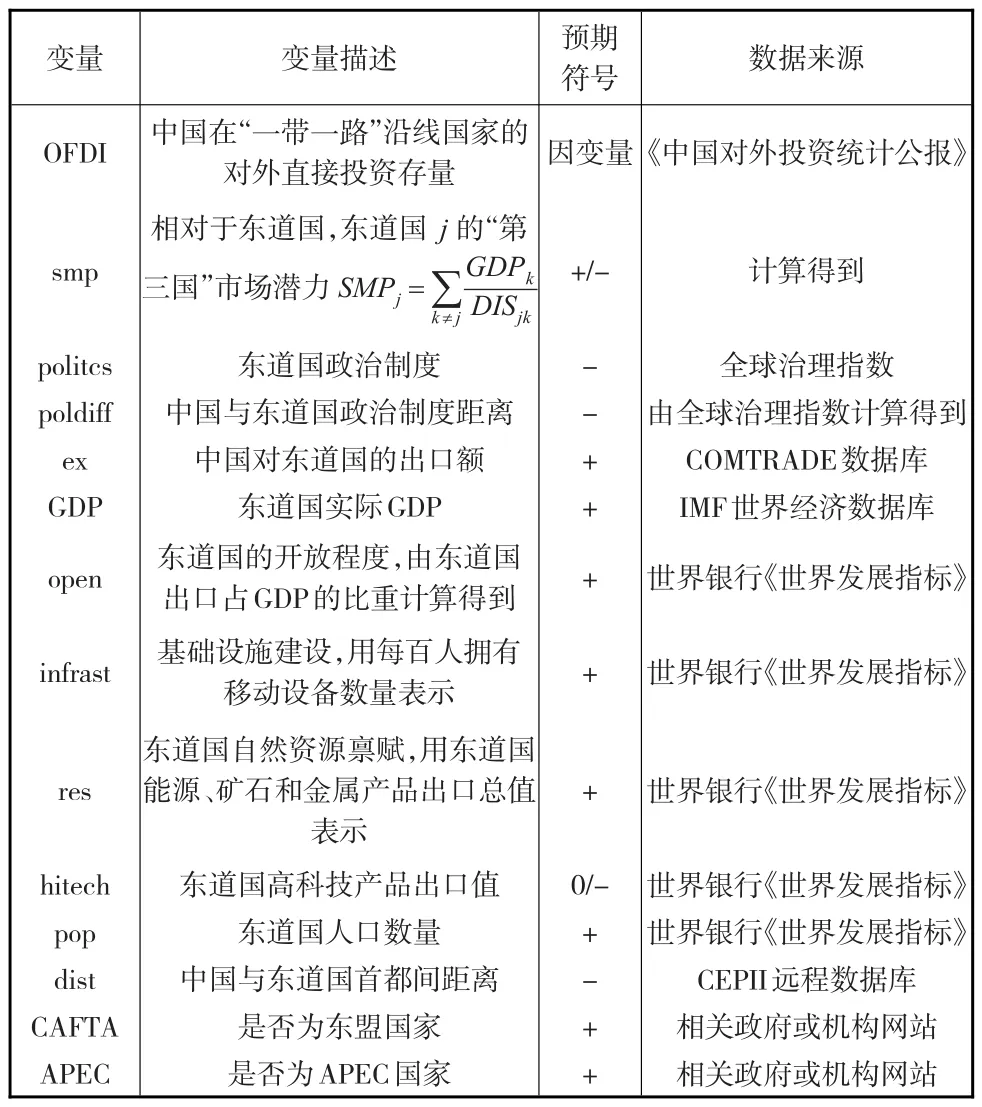

1.2 变量设定及数据来源

中国社会科学院发布的“一带一路”沿线国家共65个,本文选取的研究对象为2007—2016年中国在63个沿线国家(因数据缺失,不丹和塞浦路斯除外)。

所有变量的数据来源及预期符号见表1。其中,因变量用中国在“一带一路”沿线各国的对外直接投资存量来测度,数据来源于2007—2016年《中国对外直接投资统计公报》。核心解释变量包括第三国市场潜力、空间滞后、各东道国政治制度质量以及中国与东道国政治距离。第三国市场潜力由第三国的GDP和第三国与东道国间的距离计算得到,其中各国GDP数据来源于世界银行《世界发展指标》,距离数据来源于CEPII远程数据库。由于6个全球治理指数取值区间均在[-2.5,2.5]区间,政治制度质量综合指数可由6个全球治理指数加总得到。政治制度距离则采用每年中国与各东道国政治制度质量综合指数差的绝对值来测度。

为检验空间面板模型的稳定性,本文采用空间相邻矩阵、地理距离矩阵、经济距离矩阵和经济地理距离嵌套矩阵4种不同的空间权重矩阵。4类空间权重矩阵的数据来源如下。其中,空间相邻矩阵由世界地图经GeoDa软件生成;地理距离权重矩阵由地理距离的倒数来构建,其距离数据从CEPII远程数据库得到;经济特征权重矩阵利用2007—2016年各国平均人均GDP差的绝对值倒数构建,其中,各年度人均GDP指标数据来源为世界银行《世界发展指标》;经济地理嵌套权重矩阵由WN(ϕ)=WG+(1-ϕ)WE计算得到,其中,WG与WE分别为上述的标准化的地理距离权重矩阵和经济距离权重矩阵,ϕ∈[0,1]。此外,本文对少量缺失数据进行了线性插补。变量的描述统计量如表2。

综上所述,对于我国经济的发展和人民的日常生活,电力系统是一个相当重要的角色,起到了非常关键的作用。因此,在进行智能电网的建设工作时,对于继电保护技术的应用研究一定要进一步的加强,对于现代化的通信技术和网络技术也必须要充分的利用,让继电保护装置的升级工作能够做得更好,让继电保护技术想自动化、智能化以及数字化方向的发展大大促进。对相关的继电保护故障维修人员吗,也应该进一步的对其进行提高,对其进行定期的培训,让自身的专业技能得到提高。只有做好上面这些工作,才能够让智能电网的建设和运行更加的安全可靠以及更加的高效。

表1 相关变量描述及数据来源

表2 变量基本描述性统计量

2 模型检验和结果分析

2.1 空间效应检验

首先,检验中国在“一带一路”沿线国家的OFDI和主要自变量的全局空间相关性。

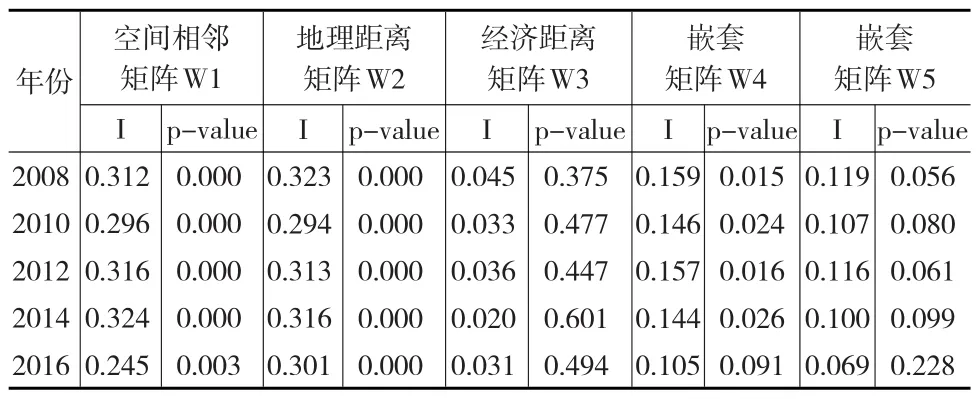

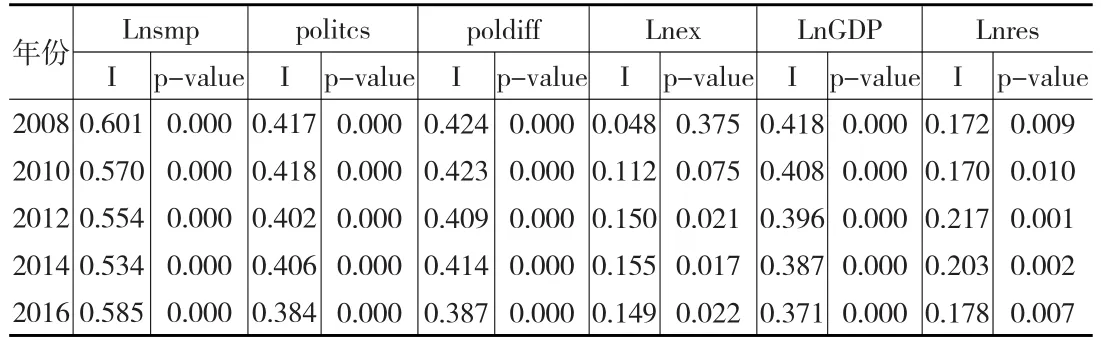

表3(见下页)给出偶数年时OFDI的空间相关性检验结果,其中嵌套矩阵W4和W5中ϕ分别取0.6和0.4。检验结果表明,在空间相邻矩阵、地理距离矩阵和地理经济嵌套矩阵下,OFDI空间正相关性均显著;经济距离矩阵的情况下,空间相关系数为正但不显著。下文中将主要采用空间相邻矩阵和地理距离矩阵为权重矩阵进行分析。以地理距离空间权重矩阵分析得到主要自变量的全局空间相关系数如表4。从表3和表4可知,一方面,中国在空间相邻的沿线国家的OFDI呈现出高高、低低的集聚现象。另一方面,沿线各国的第三国市场潜力、政治制度质量、政治制度差异和其他社会经济特征也呈现空间集聚现象。

表3 中国在“一带一路”沿线国家的OFDI空间相关性检验

表4 主要自变量及相关控制变量的空间相关性检验

接下来,以地理距离为空间权重矩阵,分别对2016年中国在沿线国家的OFDI、第三国市场潜力、东道国政治制度和中国与东道国政治制度差异进行局部空间相关性分析。

OFDI的空间LISA图的结果表明,中国在沿线国家OFDI的HH集聚区主要分布了马来西亚、新加坡、印度尼西亚、缅甸、阿富汗、菲律宾、泰国、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、印度、巴基斯坦、蒙古、哈萨克斯坦、阿联酋、科威特、斯里兰卡和沙特阿拉伯等国家,这些国家全部为亚洲国家;而LL集聚区主要为波黑、马其顿、黎巴嫩、爱沙尼亚、阿尔巴尼亚、叙利亚、黑山、摩尔多瓦、波黑、克罗地亚、斯洛伐克、塞尔维亚、保加利亚、立陶宛、约旦、乌克兰和斯洛文尼亚等中东欧国家。此外,第三国市场潜力的低值集聚地区主要位于新加坡、印度尼西亚、老挝、柬埔寨、越南、文莱、菲律宾等东盟国家,以及哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦和马尔代夫、孟加拉、斯里兰卡等中亚及南亚国家,这和OFDI的高值集聚区重合度较高。政治制度的高值集聚区域和政治制度差异的高集聚区几乎一样,主要是爱沙尼亚、捷克、克罗地亚、匈牙利、拉脱维亚、摩尔多瓦、波兰、罗马尼亚、塞尔维亚、斯洛文尼亚和匈牙利等中东欧国家,这些国家与OFDI的低值集聚区高度吻合。

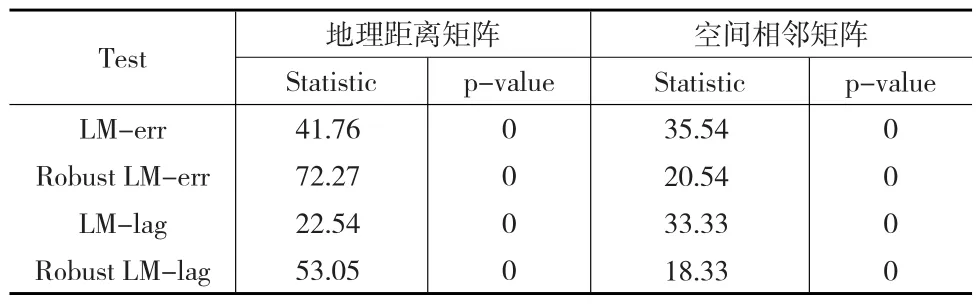

为进一步验证空间模型的适用性,采用LM-lag和LM-err统计量以及稳健的LM-lag和LM-err统计量进行检验。表5中对OLS回归结果进行LM检验,结果显示空间误差和空间滞后效应非常显著,即证实了使用SAR、SEM或SDM模型的可能性。继续采用LR检验判断SAR、SEM和SDM模型的适用性,LR检验结果拒绝了不存在SAR模型与SEM模型的原假设,Hausman检验结果表明随机效应模型的适用性。考虑到本文需检验空间效应的来源,选择以SDM模型来检验空间滞后效应和第三国市场潜力的直接效应,同时以SEM模型检验第三国不可测因素的间接效应,并使用极大似然法(MLE)来估计上述模型。

表5 空间模型适用性的LM检验

2.2 基于地理距离权重矩阵的空间面板模型估计

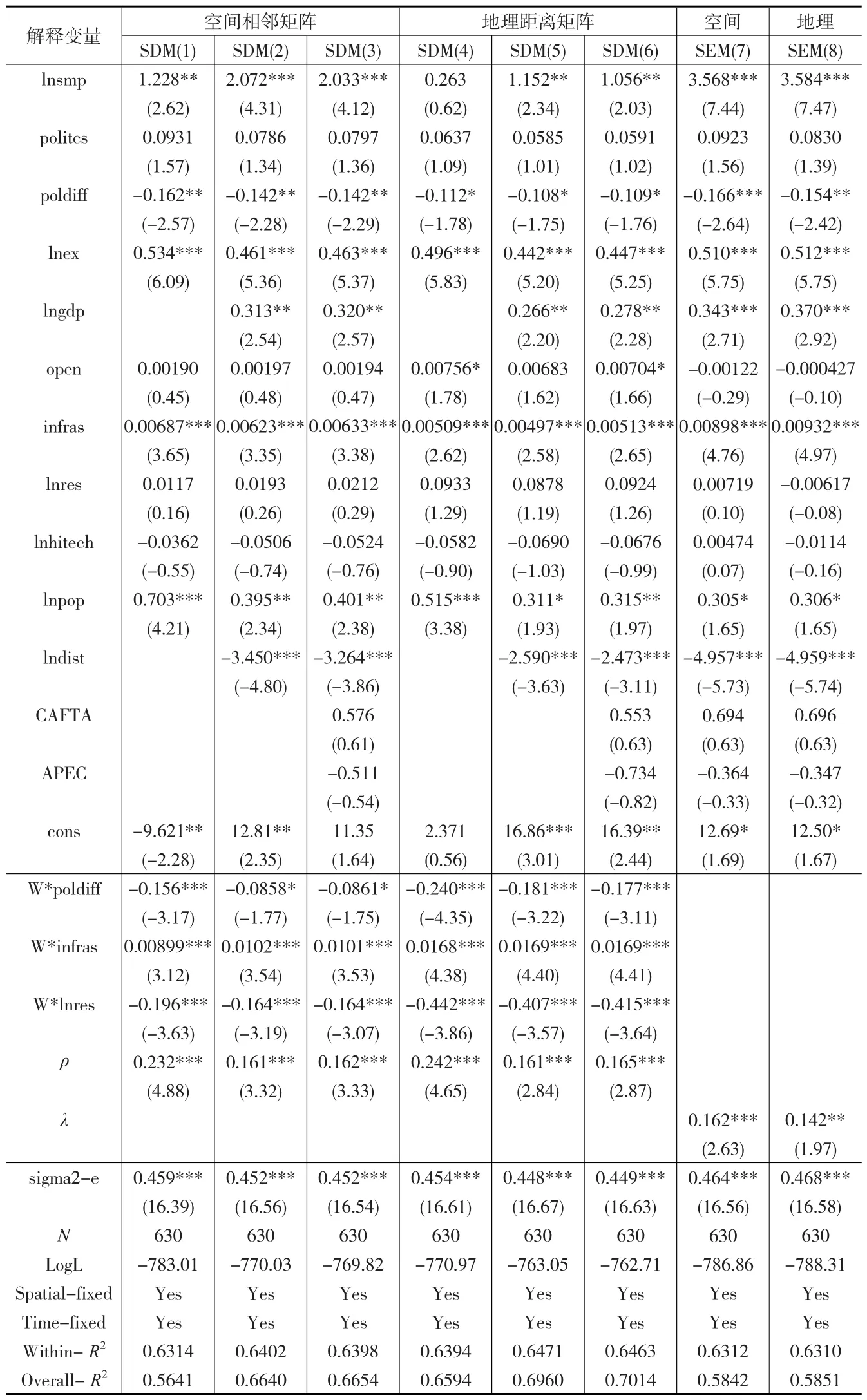

基于地理距离权重矩阵的SDM模型估计结果见下页表6中第三栏,结果表明:

空间滞后系数ρ的符号均显著为正。这表明中国在第三国的OFDI会对中国流向东道国的OFDI产生显著的空间互补效应。这与谢杰和刘任余(2011)[4]的结论基本一致,但这与马述忠等(2016)[1]和刁秀华等(2017)[5]的结论相反。除模型4外,SDM模型中的第三国市场潜力(Lnsmp)系数均显著为正。表明第三国市场潜力对中国在东道国的OFDI产生直接的互补效应。这和Regelink和Elhorst(2015)[6]估计结果一致,但与马述忠等(2016)[1]的结论相反。导致上述差异的可能有两个原因:其一,本文的研究样本涵盖除不丹和塞浦路斯以外的63个“一带一路”沿线国家。而马述忠等(2016)[1]、刁秀华等(2017)[5]的样本分别包括42个或44个国家,空间单元不同可能导致空间效应的差异。其二,选取的样本区间为2007—2016年。2013年“一带一路”战略开始实施,由于政策的执行存在一定的时滞,相应地,空间效应的显现可能存在一定时滞。结合第三国市场潜力和空间滞后项的符号,可以看出,中国在“一带一路”沿线国家的OFDI类型为集聚垂直复合型投资。

政治制度变量(politcs)的系数不显著,而政治制度差异(poldiff)的系数为负且通过10%的显著性检验。表明中国在“一带一路”沿线国家直接投资并不是简单地偏好于政治制度较差的国家,而是倾向于向与中国政治制度差异性较小的国家投资。东道国政治制度与中国越接近,越有利于中国出口企业逾越“制度差异”,实施“走出去”战略。这种结论支持“制度接近论”的观点,与杜江和宋跃刚(2014)[7]的观点一致。此外,制度差异还存在负向的空间溢出效果,即中国与东道国周边的第三国的制度差异越小,越增加中国往东道国的OFDI。

母国出口(Lnex)系数为正且显著性强,表明中国在“一带一路”沿线国家的OFDI具有显著的“贸易导向”特征,出口有利于企业熟悉东道国的制度环境和经济特征,有利于扩大母国在东道国的直接投资。东道国的经济规模(LnGDP)系数为正且显著,表明中国在“一带一路”沿线国家的OFDI具有“市场寻求”特征,反映了中国企业面对国内市场饱和状态下“走出去”的态度和决心。东道国开放度(open)系数为正且较为显著,这反映中国的OFDI偏好对开放程度较高的国家。东道国的基础设施水平(infras)系数显著为正,表明中国的OFDI偏向基础设施水平高的国家。此外,基础设施还存在正向的空间溢出效果,即东道国周边的第三国的基础设施越好,中国在东道国的OFDI越多。东道国自然资源禀赋(Lnres)系数为正,但显著性不高,这尽管一定程度表明中国在该地区的OFDI存在一定程度的自然资源寻求动机,但并不明显。因此,中国的“一带一路”倡议并非如西方国家所言的资源掠夺性质的“马歇尔”计划。此外,自然资源禀赋还存在负向的空间溢出效果,即东道国周边的第三国的资源禀赋越丰富,中国在东道国的OFDI会减少。东道国高科技产业出口变量(Lnhitech)完全不显著,表明中国在“一带一路”沿线国家不存在高技术寻求型OFDI动机。原因是沿线国家的高技术产业并不发达,中国在该地区的OFDI并不是高技术寻求导向。东道国人口(Lnpop)系数为正值且显著,这表明“一带一路”沿线国家的人口数量以及市场需求正向影响中国向“一带一路”沿线国家的OFDI。中国与东道国间的距离(Lndist)显著为负,表明中国与东道国的空间距离越远,中国在“一带一路”沿线国家的OFDI越少。此外,CAFTA和APEC系数符号分别为正和负,但都不显著,表明中国在CAFTA国家进行投资的意愿较强。

表6 空间计量模型结果

此外,表6中基于地理距离空间矩阵的SEM模型8结果显示,空间误差项系数λ显著为正,表明中国在“一带一路”沿线国家OFDI的空间效应还来源于第三国不可测因素的间接互补效应。SEM模型8中其他变量的结论基本与SDM模型6一致。

2.3 基于空间相邻和嵌套矩阵的空间面板模型估计

分别以空间相邻和经济地理嵌套矩阵作为权重矩阵进行空间面板模型估计(本文只报告了以空间相邻和地理距离为权重矩阵的估计结果,其他经济地理嵌套权重矩阵的结果基本相似)。表6中SDM模型1至SDM模型3和SEM模型7的估计结果与基于地理距离权重矩阵的空间面板模型估计结果基本相同。总体来看,第三国市场潜力的回归系数稳定为正,且较为显著,进一步证实了第三国市场规模对在东道国OFDI的直接空间互补效应。ρ和λ的符号为正且显著性稳定,证实了第三国OFDI和第三国不可测因素对东道国OFDI的集聚效应和空间间接影响效应。此外,第三国市场潜力变量系数和ρ的符号及其显著的稳定性联合表明,中国在“一带一路”沿线国家OFDI为集聚垂直复合型特点的稳健性。不同于“强效制度”或“弱效制度”研究结论[5],“一带一路”沿线国家的政治制度质量对中国的OFDI的流向影响基本不显著。但政治制度差异越小,中国在“一带一路”沿线国家的OFDI越大,即支持“制度接近论”观点。此外,中国在“一带一路”沿线国家的OFDI具有较强的贸易导向、基础设施偏好和一定的资源寻求特点,且更偏向于投资经济体量大、人口数量多、空间距离近和开放程度高的国家。

2.4 稳健性检验

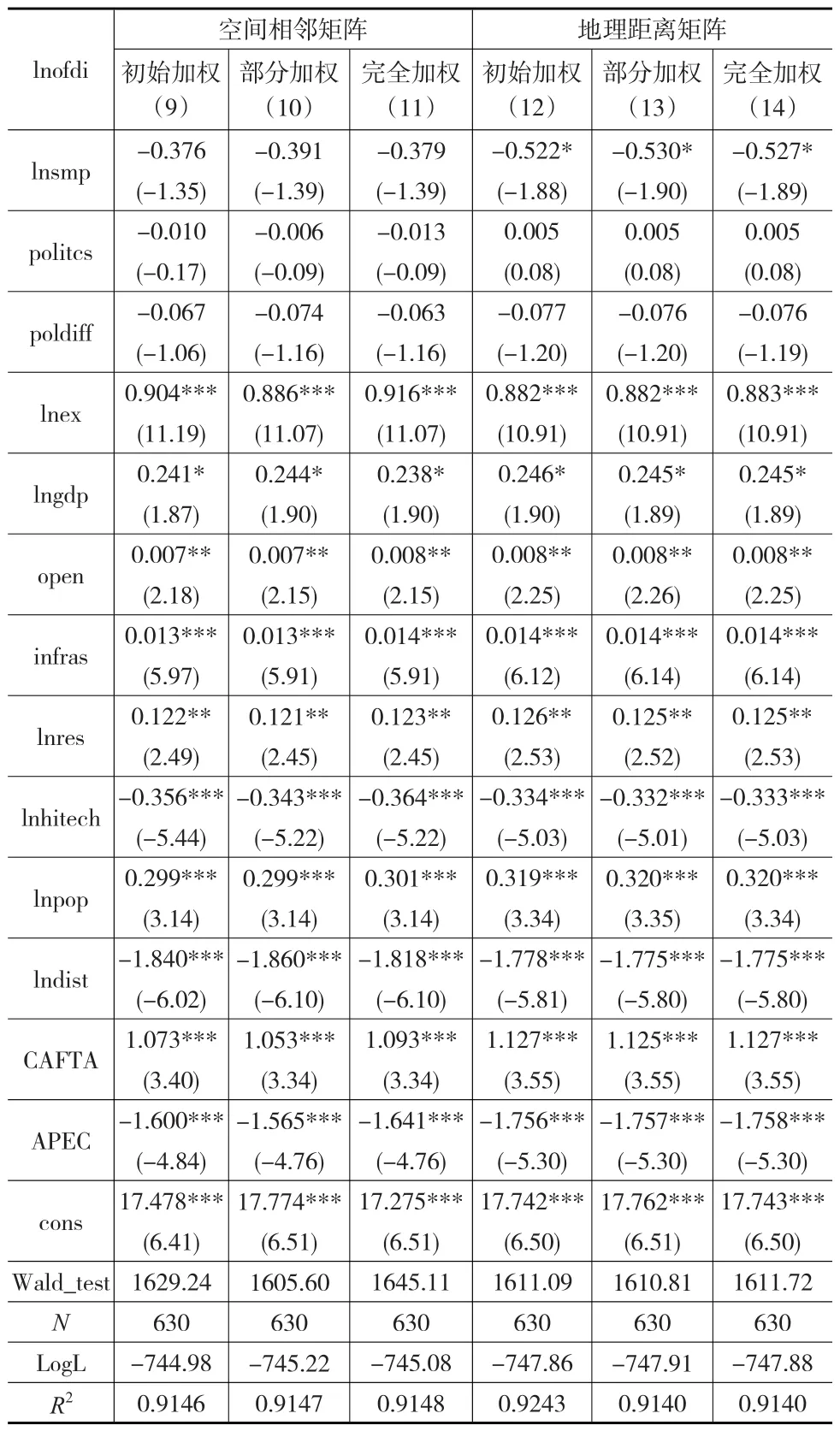

分别基于空间相邻和地理距离矩阵,并运用空间面板GMM估计进行稳健性检验。表7报告了在不同空间权重矩阵下使用初始加权GMM估计、部分加权GMM估计和完全加权GMM估计的结果。

表7 空间面板模型的GMM稳健性检验结果

与空间面板MLE估计结果不同的是,空间面板GMM估计结果表明,市场潜力的回归系数为负,但基本不显著性或在10%的水平下显著,结合空间滞后系数显著为正,这并不能推翻中国对东道国的OFDI为集聚垂直复合型的结论。东道国的政治制度依旧不显著,并且政治制度差异为负,但其显著性有所降低。此外,母国出口、东道国的经济规模、东道国的基础设施、东道国的人口、与东道国的距离等变量系数的符号和显著性变化不大,基本稳定。但东道国的市场开放度、东道国自然资源、东道国高科技产品出口总值、是否同为CAFTA或APEC国家的系数的符号尽管都未改变,但更为显著。这表明,基于GMM方法的空间面板数据估计,除具有SDM模型和SEM模型估计的一般结论外,更能体现OFDI的市场开放程度偏好和自然资源寻求特征,但也显示中国在该地区的OFDI的绝非高科技导向型目的。此外,中国在该区域更倾向于向东盟国家进行投资,而对同为APEC的国家并不一定偏好对其投资。

稳健性检验表明,空间面板GMM的估计结果与利用极大似然估计方法得到的SDM模型和SEM模型的结果基本一致,并进一步证明了中国OFDI的空间效应、集聚垂直复合型特点、政治制度质量和政治制度差异对OFDI的影响及其他控制变量影响效果的稳健性。

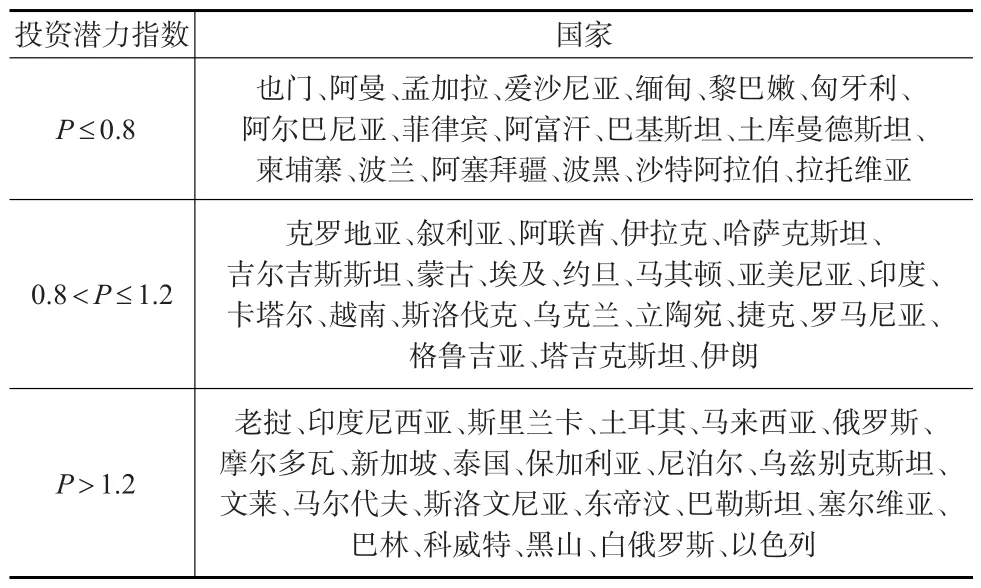

2.5 投资潜力指数测算

投资潜力指数Pi由中国对国家i的OFDI的实际值与理论值的比值得到,其中理论值由SDM模型6计算得到。本文测算2016年中国在63个沿线国家的投资潜力指数,依据Pi值将中国对沿线各国的投资潜力划分为“投资不足”、“投资适中”和“投资过度”3种类型,结果如表8。

表8 中国在“一带一路”沿线国家投资潜力情况表

如表8所示,中国在“一带一路”沿线的投资过度、投资适中和投资不足国家在收入类型或地域类型上各有分布。从收入类型上看,中国对高、中或低收入等不同类型国家均存在投资过度和投资不足的情况。从地域分布上看,中国对大多亚洲国家投资过度或适中,而对大部分欧洲国家投资不足。

3 结论及启示

首先,中国在“一带一路”沿线国家的OFDI呈现集聚垂直复合型的特点。中国在“一带一路”沿线国家OFDI的空间效应来源于空间集聚效应、第三国市场潜力的直接互补效应和第三国不可测因素的间接互补效应。中国在对外投资时,不仅要关注双边关系,还应足够重视第三国效应,努力实现区域协同发展,积极有效地实现“走出去”战略。

其次,政治制度质量对中国在“一带一路”沿线国家的OFDI的影响基本不显著,但中国在“一带一路”沿线国家的OFDI偏好“制度接近”的国家。因此,中国需要进一步完善信息平台服务,关注东道国政治和经济政策变动情况,为本国企业提供咨询服务。

第三,中国在“一带一路”沿线国家的OFDI具有较强的贸易导向、基础设施偏好和一定的资源寻求特点,且更偏向于投资经济体量大、人口数量多、空间距离近和开放程度高的国家。中国应加大与沿线国家的经贸合作力度,增强贸易便利化程度,促进对外投资与对外贸易的协同发展。

最后,投资潜力指数显示,中国对亚洲国家的投资潜力相对较小,对欧洲国家投资潜力巨大。中国应拓展其他渠道谋求在亚洲国家的投资潜力再造,同时应加速对欧洲国家的直接投资。

(责任编辑/易永生)