犍陀罗、秣菟罗佛教造像艺术对昙曜五窟的影响

2018-12-20靳玮

靳 玮

(大同市华远国际旅行社,山西 大同 037006)

一、佛像的产生及东传

公元1世纪末,融合希腊-印度传统的佛教造像艺术在贵霜帝国的首都犍陀罗地区产生。几乎同时更接近印度半岛中心腹地的副经济中心秣菟罗地区,受到当地印度教影响,吸收达罗毗荼的土著、耆那教及薄伽梵派的造像风格,创造出具有鲜明印度文化特色的佛教造像。供养者和工匠们一改早期佛教不赞成偶像崇拜的仪轨,不再拘泥只雕刻佛座、佛发、佛足和菩提树来引申表现佛或佛说法的场景,而是以人为模本,创造出实实在在兼具神的特质的佛的具体形象。这时,距离佛教创始人释迦牟尼入灭已经有600多年,佛应该是什么样子,并无具体的标准。佛像,必然也只能以当时当地政治经济、生活方式为基础,依主流社会的审美情趣和美学追求为模本进行创造,形成了鲜明的地域和历史特征。没有证据表明两种雕塑艺术风格相互间有深入地影响与控制,它们基本上依自身序列独立发展,在公元3-6世纪走向成熟。

孔雀王朝阿育王及贵霜王朝迦腻色伽崇信佛教,其时帝国疆域均覆盖了南亚次大陆大部区域与中亚的部分地区,使得佛教得以向北传播,遍及葱岭以西,这为佛教的东传创造了有利条件(目前无证据表明佛教曾向犍陀罗以西的地区发展传播)。据《洛阳伽蓝记》和《大唐西域记》的记载,公元前87年,迦湿弥罗(即克什米尔)高僧毗卢折那(vairocana)越过葱岭,在于阗(今新疆自治区和田市)传布佛法。[1]《魏书·释老志》所记,哀帝元寿元年(公元前2年)有大月氏王使伊存来长安口授浮图经。东汉明帝永平十年(67年),印度高僧迦叶摩腾和竺法兰在大月氏受汉朝使者郎中蔡愔、博士弟子秦景的邀请,同来中国洛阳,住白马寺,翻译了《四十二章经》,这是我国最早的汉译佛经。之后数百年间,不少大月氏、安息、印度和康居等国的僧人经西域,沿河西走廊东来中国。丝绸之路于此时不仅是一条贸易之路,更成为佛教东传、东西方交流的宗教之路、文化之路。于阗、龟兹、北凉的佛教发展因受到世俗风尚的影响和统治者的追捧兴盛一时,塔寺林立,高僧云集,不啻为当时的佛教中心。出生在龟兹、游学于天竺诸国,在凉州长期住持修行的高僧鸠摩罗什,翻译出众多佛经典籍,被公认为是对中国后世佛教发展影响较大的高僧之一。而魏晋后期,中国僧人求法者日益增多,一路西行,追溯佛教的源头,最著名的莫过于东晋高僧法显、唐代玄奘。

随着佛教传入我国,大量建塔修庙、开窟造像工程沿佛教东传的时间及路线展开。库车(龟兹)的克孜尔千佛洞、吐鲁番的伯孜克里克千佛洞、敦煌以莫高窟为代表的石窟群、武威(姑臧)的天梯山石窟、天水的麦积山石窟、大同云冈石窟、洛阳龙门石窟等著名的历史遗迹,无不是散落在丝绸之路的粒粒珍珠。

太延五年(439年)六至九月,北魏太武帝拓跋焘率军攻克北凉都城姑臧(今甘肃武威),北凉王沮渠牧犍受降,太武帝强行迁徙王室以及北凉的官员、贵族和老百姓共三万户到首都平城,随迁僧侣达3000余人。牧健之弟沮渠无讳携众西行至高昌复国。这次的军事行动,对平城与敦煌的佛教发展产生了深远的影响。

由于对道教的崇信,以及对佛教寺庙经济过度发展的忌惮,太平真君五年(444年),北魏太武帝在司徒崔浩的建议下颁令废佛,北魏佛教受到了极大冲击。次年,卢水胡人盖吴裹挟10万民众起义,拓跋焘亲自率兵弹压,在长安发现一寺庙中藏匿兵器,怀疑沙门与叛军私通,大为震怒,下令诛杀全寺僧众,并推行更为严厉的废佛命令:坑诛长安沙门,焚毁天下佛经佛像。一时间北魏举国,风声鹤唳。废佛6年后,正平三年(452年)三月,北魏宫庭发生中常侍大太监宗爱之乱,太武帝被杀。半年后,拓跋濬在大臣陆丽的拥立下即位,诛杀宗爱,并颁令恢复佛法。和平初年(460年),在高僧沙门统昙曜的主持下,凿山石壁,开窟五所。[2](卷114《释老志》,P327)这便是云冈石窟开凿之始。总主持人昙曜和尚来自北凉,凿窟的工匠来自北凉,昙曜五窟,自雕凿之始,就刻上了从丝路传来的犍陀罗与秣菟罗造像艺术风格。但是,北魏的工匠们并没有照抄照搬,原样雕刻,云冈石窟从一开始,就深具浓浓的鲜卑风格。

二、犍陀罗、秣菟罗造像的艺术特征

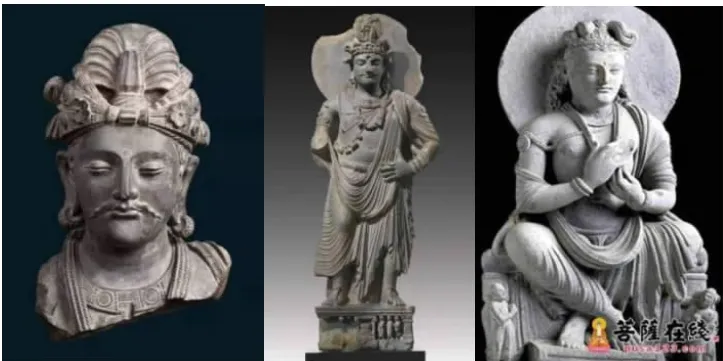

迄今世界各地公私博物馆收藏的犍陀罗遗物,大多属于公元2世纪中叶至公元3世纪前半期这个时期,这是犍陀罗佛教造像史上最著名、最多产的一个阶段。这个时期注重写实,大多数佛像的头部依希腊阿波罗式美男子形像雕刻,脸型椭圆,五官端正,脸的长宽比例约为3∶2;额部较高,正中发际线前伸,头发向后梳理,呈波发纹状,后期少部分受秣菟罗造像影响,头像发髻呈右旋螺贝状样式;头略前倾,眉毛细长弯曲,与鼻梁直连;眉间有白毫,眼内角较深,双眸微闭或半睁,给人沉思内省、平祥安和的感觉;鼻高直,鼻梁与额头连成直线,鼻头与鼻翼下缘呈自然曲线,与耳内廓下缘连成水平,符合人体解剖学比例;人中短,双唇薄,嘴角深陷,少量佛像有髭;颈下多无折痕;佛像褡衣多通肩或袒右袈裟,大衣厚重,衣褶迭襞,呈U型或V型纹路,翻折逻辑关系明确,符合物理学常识;毛布料质感清晰,反映当地寒冷气候特征;衣边无装饰。佛像分作立像与坐像两类。立像多为六头身或五头身,显得低矮短粗。头光简朴,双脚分开,重心多置于左脚,手势通常右手“施无畏印”,左手握捏衣角。坐佛结跏趺坐,手势多为“禅定印”、“转法轮印”(说法印)和“智拳印”。菩萨像数量增多,弥勒(Maitreya)像流行。菩萨戴珠冠,面相与佛像类似,双眸微闭,上唇有髭。袒上身,披帔帛,配戴缨络、臂钏和手镯。下着裙,裙摆呈扇形。

图1、2、3 犍陀罗释迦坐像

图4、5、6、7 犍陀罗释迦立像

图8、9、10 犍陀罗弥勒像

秣菟罗坐像多为高浮雕,发髻形如贝壳,浮雕白毫;面型方圆,下唇厚实,面颊在鼻翼两端略有隆起,双眼呈杏仁圆睁状,眼角嘴角较深,表情略带微笑;耳垂较小;颈下有两至三道折痕;右手施无畏印,左手放置大腿或膝上,双腿相交结跏趺坐;袒右大衣轻薄,紧贴胴体,胸部及乳头突出,腰身收窄而富有肉感,肚脐深陷,唯左肩衣褶稍显繁复,下摆覆于座上;早期头光中央素面,边缘刻连弧纹,两侧刻有飞天造型。结合当地出土的《提鸟笼和挑逗鹦鹉的夜叉女像》石浮雕作品,我们可以得知当时佛教应该已经与当地耆那教和印度教相结合,形成佛国诸众的观念。晚期佛像顶上发髻多呈右旋螺贝髻或贴服螺髻,头光装饰趋繁。佛座为叠涩须弥式,表面多雕三狮。立佛特征与坐像相似,身躯颀长,一般可达七头身,体形优美健硕;两腿张至肩宽,一腿微屈,颇显动感,双腿间常垂有一串花饰;双肩齐亭,胸部高挺,两腋隆满;左手握提衣角微垂于身侧,右手多上举施无谓印;通肩或袒右大衣轻薄贴体,领口搭于胸前呈半圆平行纹路,躯干部下垂,呈密集且平行的U或V字形衣褶,形如波纹;大衣如浸水一样紧贴于身体,充分显现身体轮廓,形成秣菟罗艺术最鲜明的特征,比印度传统的沙丽服饰更显性感。我们认为这是印度半岛腹地炎热气候的体现。而我国北齐曹仲达所创的“曹家样”(也称“曹衣出水”)的风格应该就是源自秣菟罗的造像艺术。

图11、12 秣菟罗释迦立像

三、昙矅五窟对于犍陀罗、秣菟罗造像艺术的继承与创新

云冈石窟的第16-20窟,即“昙曜五窟”,开凿于和平年间(460-465年)。同时开窟五所,数量之多,体量之大前所未有。前文我们说到犍陀罗及秣菟罗两种艺术风格基本是以独立的序列发展的,交集并不明显。但在昙曜五窟的造像中,我们看到北魏工匠娴熟地使用两种造像手法,结合北魏时期所独有的审美观,创造出“真容巨壮、世法所希”[3](卷13)的云冈模式的佛像。

(一)第16窟 主像为释迦立像,两侧无胁侍。像高13.5米,身体颀长,面部英俊,右手施无畏印,左手拇指与中指互捻,无名指卷曲,呈说法印,食指中节以下残缺;胸部以下风化严重。

图13、14 云冈石窟16窟释迦立像及头部

1.犍陀罗影响。主尊头部雕刻承袭了犍陀罗风格,脸型瘦长,长宽比例约3∶2,波发高肉髻,鼻梁挺直,与额头呈直线,颈下无折痕。

2.秣菟罗影响。头身比例接近1∶7,符合秣菟罗造像的比例。

3.云冈特征。其一,眼睛圆睁,目光正视,脸型下颔方圆,曲线柔和,眼廓较浅,符合东亚人的颜面特征;其二,鼻准与鼻翼下缘切齐,与面部呈直角;其三,着“褒衣博带”式袈裟。褒衣博衣式袈裟,日本有学者认为具有汉族朝堂冕服的特征,目前国内学界大多认为是北魏太和改制,结合汉族士族服装改革后的一种形制。但太和改制要晚于昙曜五窟的开凿年代,如果接受“褒衣博带”式袈裟是太和改制后服饰的观点,那16窟属于昙曜五窟的观点就站不住脚了。所以,也有学者猜测昙曜五窟有可能是以19窟为中心,18、19、20这三窟,再加上19窟的两个耳窟,为云冈最早期的洞窟。[4](P339-343)然而我们看到,19窟西侧耳窟的双脚下垂式坐佛,其袈裟搭法也为双肩披法,与典型的“褒衣博带”式袈裟略不同的是,胸前没有内衣系结。所以我同意云冈石窟研究院院长张焯先生的观点,“褒衣博带”式袈裟平展开来,应与通肩衣、右袒衣一样,是一块长方形的搭布,这种披法,是双肩披法的略微变更,属于一种宽松的披着方式。时间要早于太和改制。[5](P173-176)孝文帝迁都洛阳后,“褒衣博带”式袈裟流行于整个南北朝中晚期,东至洛阳、西至敦煌、南至巴蜀,在石窟、造像塔上,我们屡屡可以看到这种袈裟的披搭方式。

(二)第17窟 主像为交脚弥勒像,高15.6米,东西两壁辅以一坐一立两尊造像。菩萨头戴天冠,连珠纹饰臂钏,胸前佩双蛇纹饰,右袒式大衣,下摆搭于膝前,双脚交叉。面部及全身风化严重,双臂残断,通过胸间修补的印迹,推测原像应为双手握与胸前,结智拳印。东西壁分别胁侍坐佛与立佛,肉髻高起,披通肩大衣。

图15、16 云冈石窟17窟交脚弥勒像及头部

1.犍陀罗影响。主尊菩萨披络腋,戴臂钏,装饰华丽,胁侍佛像着通肩大衣,大衣厚重,呈深V字平行纹路。

2.秣菟罗影响。胁侍佛像背光装饰繁复。龛檐饰有飞天,呈V或U型身姿,体型肥硕。

3.云冈特征。其一,主尊菩萨像及东壁坐像嘴角上翘,呈南北朝时期独特的微笑表情。其二,东西壁胁像设帐式龛檐,上饰飞天,左右对称。佛像高肉髻,无发纹(图18),这是云冈佛像肉髻的流行样式,犍陀罗式的波发与秣菟罗式的螺贝发髻在云冈石窟偶有出现,但并非主流。其三,主尊菩萨像双肩斜披络腋(左肩被外衣遮蔽),末端卷为双蛇蚊饰相对。这种纹饰比较多见于云冈石窟的二期交脚菩萨作品,在早期佛教造像中并无先例。其四,17窟窟室下陷1米,有猜测是因为比例的关系,佛像凿到脚部时,因预留空间不够,工匠遂往下凿,以保证造像的完整。笔者对这个讲法存有疑惑,如此大手笔的依山开凿,如果没有预案,那后果不堪设想,且石窟向下延伸,仅17窟孤例。目前公认的昙曜五窟依北魏帝王形像雕造,史册并无明确记载,各窟主尊对应哪一位帝王,更没有确定的答案。北京大学宿白先生认为:在东头第二窟当中主像是交脚弥勒的17窟,应相当于没有即位就死去了的景穆帝,[6]这可以作为主要证据之一。

图18 云冈石窟17窟东壁佛像

(三)第18窟 主像为释迦立像,高 15.5米,身披千佛袈裟,体态雄健,左手举衣扪胸,右臂下臂断失。东西两壁胁侍立像、菩萨、佛弟子。佛菩萨面部广圆、颈短粗、宽肩厚胸,造型健伟。佛像著通肩或袒右式大衣,衣纹凸起;佛弟子采用高浮雕结合圆雕手法,体态颀长秀美,头部及上体采用圆雕手法凸出石壁,立体生动。窟室东壁造像保留完好,西壁及主尊下部风化严重。

图17、18、19 云冈石窟18窟释迦立像及局部

1.犍陀罗影响。主像头长295厘米(不含肉髻),与身长的比例约为1∶5,即5头身,显得低矮粗短,与希腊神像完美的黄金比例截然不同。学界认为这是云冈石窟大窟室高佛像,为了解决近距离仰视比例失调的问题,将远端物体放大,以达到视觉上整体平衡的效果。不过我们看到,在犍陀罗发现的佛像,体量要小得多,也多是5头身或6头身,头身比例虽然比云冈石窟的要小一些,但相较常人来说,仍然偏大。我们不妨大胆猜想,在犍陀罗历史的大多数时间里,是由游牧民族统治的。至今我们仍然可以看到,马背上的民族,因为要从小骑马,跨夹马背,身体自胯下发育得粗壮有力,两腿呈罗圈状,身体短粗,这是游牧民族的身体特征。擅长马术,崇尚勇猛的性格和强健的体魄,是其民族的整体审美倾向。而鲜卑民族雕刻的云冈石窟,大部分立像更为矮短,有些甚至不足五头身,这既有造像比例的考量,更写实地反映了草原游牧民族的生活习性。

2.秣菟罗影响。主尊颈下刻有三道折痕,着右袒大衣,如水浸贴身,隐现主像肌肉曲线,臀胯部及大腿,尤其粗壮。主像双脚与肩同宽,虽然下部风化严重,但还是可以隐约观察到其重心略偏左脚,右腿稍曲,形态与秣菟罗风格相似,幅度小于犍陀罗造像。

3.云冈特征。其一,主尊释迦佛身着右袒袈裟,上身衣纹带间雕有无数端坐莲台结跏趺座禅定印的小佛像,与主像形成鲜明的,令人震撼的效果。这在中国古代造像中,实属仅见。结合洞窟中的诸佛、菩萨、佛弟子,构成一幅完美的讲法图画。在后秦鸠摩罗什翻译的《禅密要法经》中详细展现了这个场景:“尔时诸佛,现此相时,身诸毛孔放大光明,化佛无数,遍满三千大千世界。……唯大和上释迦牟尼佛,为于行者,说四真谛,分别苦空无常无我诸法空义。”当讲到妙微处,诸众皆现会心微笑神色。其二,微笑是南北朝时期造像的最主要的潮流,目前我们尚未追溯到这种唇形曲线的源头。观18窟内诸佛之恬淡,诸菩萨之平静,众弟子之灿烂,笑不露齿,神情各异,有了然,有会意,有爽朗,有豁达,融汇欣然于一冰冷石窟。其三,主像右手下垂,左手举握衣端,扪于胸前。右手施无畏印,左手下垂提握衣角,比较多见于犍陀罗及秣菟罗造像当中。在云冈石窟二期作品第9窟,我们也看到东壁及前窟南壁西侧上层二佛对坐龛中,二佛举握衣端举于身侧的坐像,应该有受到18窟造像的启发。我们发现这些佛像均是着右袒式袈裟,这应该是这种大衣搭法的一个需要,提起衣角防止松散坠地,但举衣扪胸的手印,不见于佛教仪轨,也不见于造像前例后范,是18窟绝无仅有的独创。

图 20、21、22、23 云冈石窟

(四)第19窟 主佛为昙曜五窟中最高,也是整个云冈石窟第二高的佛像,通高16.8米,为释迦坐像,右袒袈裟,结跏趺座,右手举胸前施无畏印;左手握捏衣角置于股上;两胁侍佛像分别倚坐于洞窟两侧的明洞中,这与其他窟室三尊像同处一室不同。东部明窗开上下两窗,佛像着右袒大衣,施无畏印,西部上下窗之间的横梁应为后世崩塌,佛像着形似褒衣博带式的袈裟(无内衣系结),同样施无畏印,与主尊及东窟佛像呼应。

图24、25、26 云冈石窟

1.犍陀罗影响。佛像大衣厚重,折襞清晰,衣边翻折逻辑明确,坐姿端正,右手施无畏印,左手捏握衣角置于腿上。

2.秣菟罗影响。主像大衣翻折处现凸起刻痕,其他部位衣纹用阴线雕刻。颈部有两道折痕。窟室南壁西侧罗睺罗因缘图中释迦立像着通肩大衣,V字型衣纹,如湿衣贴衣,隐现腰臀胯股曲线。

3.云冈特征。其一,我们必须认识到,北魏工匠在创作云冈石窟时,对于犍陀罗及秣陀罗风格的掌握已经到了炉火纯青的水平。我们看到,他们熟练应用两种风格的雕刻手法,刻画主尊造像的大衣。不同于印度的完全裸肩的右袒式袈裟,云冈石窟佛像的大衣右袒披法,承袭了凉州造像模式,以袈裟边缘遮盖住后背及右肩,减少了身体的裸露程度。我们在敦煌莫高窟、永靖炳灵寺、天水麦积山石窟都有看到这种披搭方式,时期大约在北凉至后秦这段时间,略早于云冈石窟。同时,凉州模式改变印度雕刻衣边无装饰的作法,在大衣的领、袖口处,用不同的线刻来体现衣边的翻折。而云冈石窟则使用连续反折的弧形“之”字线带纹装饰衣边袖口,并在内着的僧袛支的边缘组合连续的不同样式的忍冬纹和连珠纹装饰,极尽精美华丽。其二,在南北朝时期,由于大乘佛教在中国迅速传播和大量佛经的翻译,宗教以故事的形式迅速传播到社会的各个角落,大量的佛本生、佛传及佛经故事出现在石窟寺的造像中。上面提到的罗睺罗因缘图,佛像双目微闭内省,把对未曾谋面却血脉相通的孩子的那种慈爱、愧疚、欣慰之情刻画出来。因苍生入道,为世间修行,道是无情却有情的大爱在刀斫斧凿之下刻画得维妙维肖。

(五)第20窟 窟檐早期坍塌,成为一个露天的佛龛。主尊佛像高13.7米,结跏趺座,禅定印。面阔方圆,耳大垂肩,相貌英挺;着右袒式袈裟,内衬僧袛支,宽肩厚胸,粗颈细腰,姿态威劲庄严。

图27 云冈石窟第20窟释迦坐像、东壁立像

1.犍陀罗影响。主佛像右袒袈裟,衣纹折襞厚重凸出,折纹清晰,层次合理。面部眉间有白毫,这种相好在云冈石窟造像中并不流行。佛像唇上有髭,在云冈更是孤例。东侧胁侍立像头身比例约1∶4,身体略前倾,直视有明显的头重脚轻的感觉,但如果正视主像的话,却不会感觉到其压迫之感。

2.秣菟罗影响。佛像颈部刻有三道折痕。头光背光装饰精美,头光三重,内为高莲瓣纹,中是跏趺座禅定印的佛像,外施焰轮。背光三重,内为戴天冠的菩萨,中为禅定跏趺佛像,外施焰轮。背光外围有众菩萨弟子,一对飞天翔于其两个上角,飘逸曲折,姿态优美。

3.云冈特征。第18、19、20窟主尊、胁侍立佛、诸菩萨的面孔有鲜明的云冈的特点。其一,脸型丰圆,下颔饱满,面部长与宽的比例接近1∶1,眼、嘴角下陷幅度适中,颧骨平缓,双眉与鼻梁刻线相连,细如弯月,鼻根与耳孔的连线水平,与鼻梁垂直,这是蒙古人种典型的脸型特征,可以说是佛像本土化的开始,更确切地说是鲜卑化了。其二,耳轮巨大,下而及肩。佛像三十二像中,没有对耳朵大小的描述,只在八十种好的第四十二好中提到“耳厚广大修长轮埵”,第四十三好中提到“两耳齐平”,但似云冈石窟佛像耳轮这么齐大,这么广长及肩在南亚、中亚、新疆和甘肃地区,甚至是北魏早期造像中都没有发现类似先例。我们认为它们应是当时平城僧俗、工匠吸收外来佛教艺术的基础上在云冈创造出的新模式。

通过对比,我们发现,在昙曜五窟的主要佛像的塑造中,工匠们虽然借鉴了印度犍陀罗、秣菟罗,以及西域、北凉等地造像的手法,但并没有原搬照抄,而是充分吸收了当时拓跋鲜卑贵族的审美取向,艺术地表现了公元5世纪中期北魏王朝的时代特点。虽然现在的史料仍然无法确定昙曜五窟的主尊佛像是仿照北魏皇帝的形象雕凿,用昙曜五窟的主尊佛像对应北魏开朝以来的五位皇帝的讲法有些牵强附会,但通过《魏书·释老志》“兴光元年秋,敕有司于五级大寺内,为太祖已下五帝,铸释迦立像五,各长一丈六尺,都用赤金二十五万千斤”[2](P3036)的记载可以了解到,当时沙门及工匠已经极大胆地将北魏皇帝与佛教造像结合起来。而昙曜五窟俊伟绝伦的五尊巨像仿照帝王形象雕凿并非空穴来风。在云冈石窟雕凿工程的中晚期,工匠们更加大胆娴熟地把当时的殿堂楼阁、歌舞伎乐、龛账塔炉与早期佛教故事融汇一体,雕刻出满山满壁的精美佛国。天下承风,朝不及夕,北朝权贵们开窟造像及雕制佛教造像碑成为一时风尚,使得佛教世俗化往前迈了大大一步,对后期龙门、天龙山、响堂山、敦煌、直至巴蜀地区的石窟造像产生了深远影响。

北魏和平初(460年),以凉州匠师为首的北魏工匠们,在昙曜和尚的主持下,创造性地吸收了来自印度犍陀罗、秣菟罗及中国西域造像艺术的精华,在平城武周山麓雕凿出惊世骇俗的昙曜五窟,开创了石窟造像的“云冈模式”,对后世佛教造像、佛教发展产生了深远影响。正如金代曹衍《大金西京武州山重修大石窟寺碑》中评述:“虑不远不足以成大功,工不大不足以传永世,且物之坚者莫如石,石之大者莫如山,上摩高天,下蟠厚地,与天地而同久”。[7]正是北魏这种豪气万丈的气魄,开启了中国佛教造像的云冈时代:吞吐万汇,兼纳远近,几乎集中了世界上几大重要文化的精粹,熔铸一体,互相化育,烈烈扬扬。这种宏大,举世无匹