管赵风流之张伯驹与潘素

2018-12-20路履之

文◆路履之

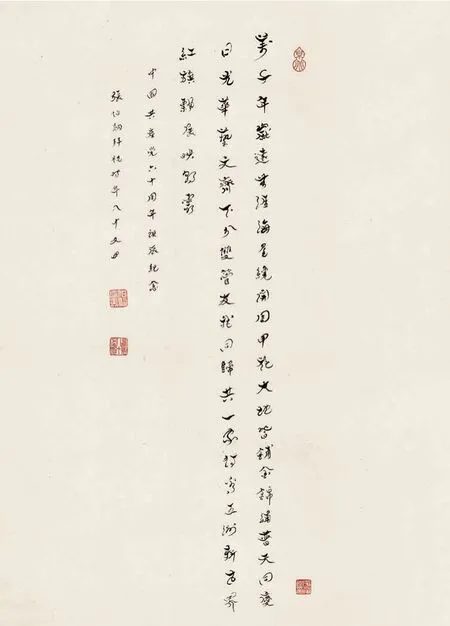

潘素(1915-1992)、张伯驹(1898-1982) 四君子图立轴 设色纸本 已末(1979)年作题识:景海先生雅属,中州张伯驹、潘素合写并题,己未夏时年八十又二。钤印:张伯驹印、平复堂印说明:上款人当为原北京清真“又一顺”饭庄名厨马景海。很多文人墨客都曾是他的座上宾。33×26cm

张伯驹在娶潘之前已有三房妻妾,有媒妁之言的,也有自己娶回家的,然而张伯驹在认识潘素后,再无风流韵事发生,他的心只系潘素一个人身上。张伯驹爱文物胜过爱女人,为了那些珍贵文物,他不惜倾家荡产。家人反对,称他是败家子,只有潘素理解他、支持他。精神的默契、志趣的相投是他们相亲相爱一生的基础。

潘素原名白琴,乃前清著名的状元宰相潘世恩的后代。但其父潘智合是个纨绔子弟,移居上海后游手好闲,家产被其挥霍一空。其母沈桂香亦出自名门,为潘素聘请名师,促其工女红、习音律、学绘画。潘素13岁时,母亲病逝,继母王氏给她一张琴,将她卖入欢笑场所。直到20岁时与大她18岁的张伯驹相遇相爱并结为眷属。他们在潘素的故乡苏州举行婚礼,虎丘山、拙政园、狮子林留下了他们幸福快乐的身影。他们拜访印光法师,皈依佛门,法师为他们取了慧起、慧素的法号,从此慧素成了她的字,素成了她的名,而白琴这个原名却成为历史。

张伯驹晚年所写的《瑞鹧鸪》:“姑苏开遍碧桃时,邂逅河阳女画师,红豆江南留梦影,白苹风末唱秋词。除非宿草难为友,那更名花愿作姬,只笑三郎年已老,华清池水恨流脂。”即是追忆他与潘素情定三生的情景。张伯驹的词中写情的不少,但不同于表哥袁寒云的艳情之词是写给无数的欢场女子,张伯驹几乎只写给一位女性,那就是潘素。

温柔贤慧是每个女子都应具备的品质,但要做到独立自强,却不是每个女性都能做到的,潘素却兼而有之。张伯驹慧眼识才女,为她聘请名师,朱德甫教她画花卉、夏仁虎教她古文;后来又请苏州名家汪孟舒教她绘山水画,从此潘素专攻金碧青绿山水。毕竟有书香门第的遗传基因,有年幼时打下的绘画基础,她的才艺在名师的指点下大有长进。经过张伯驹、夏仁虎悉心栽培,内秀开发,作品更有了深度。夏仁虎是夏承焘的父亲、林海音的公公,清代举人,做过御史,诗词名气极大。在文人雅士的相聚中,潘素不断吸取艺术养分,她绘的《山水》,张伯驹、陈宗藩、孟嘉、傅增湘、谢稚柳等人留下了题记,字与画相得益彰。作画、写字、抚琴、填词成了他们夫妇生活的主旋律,他们合作了很多书画作品,如《新华梦影图》等。

张伯驹(1898-1982) 行书节临《太清楼帖》镜片 水墨纸本 19×51 cm

潘素所临摹隋展子虔的《游春图》,在中国文化代表团访问东京时,被赠予日本天皇。潘素的名字一时在美术界传颂。到了晚年,更是蜚声海外,张大千称其画“神韵高古、直逼唐人。谓为杨升可也,非五代以后所能望其项背。”

当年红学家周汝昌请潘素作《黄叶山村入画图》后写道:“潘素女史,张伯驹先生之夫人,画家,专工宋派山水,不但笔下功力深厚,尤擅大幅巨制,气势宏廓,而又富巨丽之景光,精致之法度,无一丝柔弱粗陋鄙俗气息。此在女流,尤称罕见。”

张伯驹在娶潘之前已有三房妻妾,有媒妁之言的,也有自己娶回家的,然而张伯驹在认识潘素后,再无风流韵事发生,他的心只系潘素一个人身上。张伯驹爱文物胜过爱女人,为了那些珍贵文物,他不惜倾家荡产。家人反对,称他是败家子,只有潘素理解他、支持他,给了他无限的安慰和力量。买陆机《平复帖》,潘素变卖首饰替他凑钱;抗日时期遭汪精卫手下绑架,潘素到处借贷,借得四十万元赎他出来。这种精神的默契、志趣的相投是他们相亲相爱一生的基础。

张伯驹一生醉心于古代文物,致力于收藏书画名迹。曾收藏中国传世最古书法作品、西晋陆机的《平复帖》,传世最古绘画作品、隋朝展子虔的《游春图》;此外,唐代李白的《上阳台贴》、杜牧的《张好好诗卷》,宋代黄庭坚的《诸上座帖》、赵佶的《雪江归棹图卷》、范仲淹的《道服赞》,元代钱选的《山居图卷》等在艺术史上占有独特地位的重要文物也是先生的藏品。经他手蓄藏的中国历代顶级书画名迹见于其著作《丛碧书画录》者便有118件之多,被称为“天下第一藏”。

潘 素(1915-1992) 云峰秋色 镜片 设色纸本题识:云峰秋色,潘素。钤印:潘素 50×29 cm

1956年,他们将其30年所收藏的珍品——展子虔的《游春图》、陆机的《平复帖》、杜牧的《张好好诗》、范仲淹的《道服赞》、黄庭坚《草书》等8幅珍贵无比的书法作品,无偿捐给国家。

此外,张伯驹同妻子潘素捐献给国家的还有宋四家之蔡襄的《自书诗册》、宋四家之黄庭坚《诸上座帖》、宋徽宗赵佶的《雪江归棹图卷》、宋赵伯啸《仙峤白云图》、元代赵孟頫《千字文》、明唐寅《孟蜀官使图》、唐人写经《大般若波罗密多经》等。

张伯驹说:“予所收蓄,不必终予身,为予有,但使永存吾土,世传有绪,则是予所愿也!今还珠于民,乃终吾夙愿!”

当然,夫妇间也有磕磕碰碰的时候,据张伯驹的挚友、帮他买了《游春图》的马宝山回忆:“那回张伯驹举着弹子撵得潘素围着桌子转,谁也劝不了,谁劝打谁。我去了亲手把弹子从他手夺下来。张伯驹说:‘真是气死我了!’”

这种吵架在章诒和的笔下却描绘得有些可爱:

张伯驹(1898-1982)行书“中国共产党六十周年诞辰纪念”镜片 水墨纸本 93×38 cm

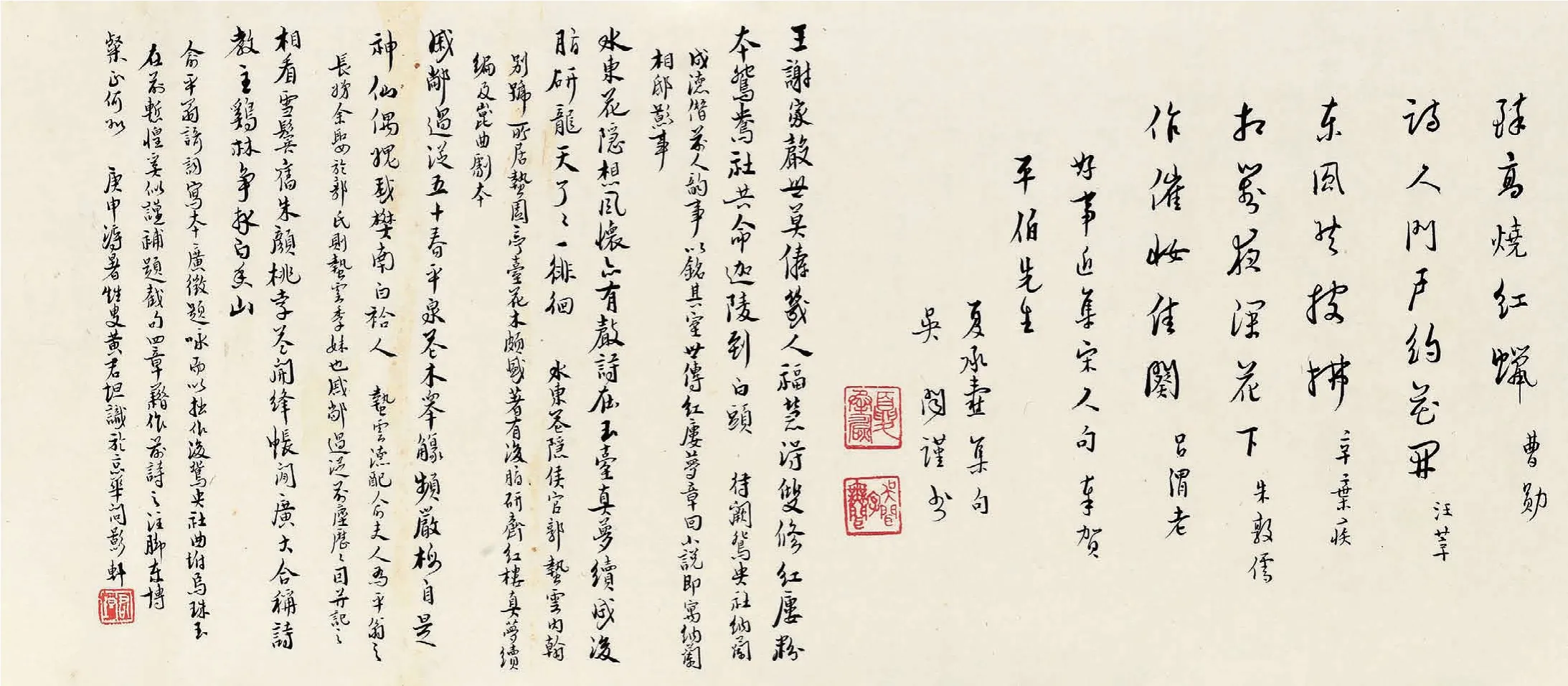

张伯驹(1898-1982)、吴无闻(1917-1990)、黄君坦(1901-1986) 贺俞平伯行书卷镜片 水墨纸本 27×123 cm

潘素对张伯驹是百分之一百二的好,什么都依从他,特别是在收藏方面。解放后张先生看上了一幅古画,出手人要价不菲。而此时的张伯驹,已不是彼时的张公子。他不供职于任何一个政府部门。而所担任的北京棋艺社理事,北京中国书法研究社副社长,北京中国画研究会理事,北京古琴会理事,北京京剧基本艺术研究社副主任理事,中国民主同盟总部文教委员等等,皆为虚职,并无实惠。潘素作为家庭主妇,支撑日常生活的诸多开支,应付昔日名门的琐细关系,并将家里家外维持在一条不低的水平线上,就够她操心费劲的。每月不仅把所有的工资花光,而且尚须从“家底儿”中掏点出来,以为贴补。今非昔比,丈夫相中的古画虽好,但想到现实的经济状况和未来漫长的生活之需,潘素有些犹豫。张伯驹见妻子没答应,先说了两句,接着索性躺倒在地。任潘素怎么拉,怎么哄,也不起来。最后,潘素不得不允诺:拿出一件首饰换钱买画。有了这句,张伯驹才翻身爬起,用手拍拍沾在身上的泥土,自己回屋睡觉去了。

1967年,张伯驹被打成“现行反革命”,曾经的翩翩公子变成了生活无着的落魄老头。而潘素则要为北京市国画工厂画书签,两人靠亲戚朋友接济勉强度日。那段艰苦的日子在潘素的心里留下了很深的烙印:“伯驹曾被遣送舒兰乡下。人家农村不收,才又回到北京的。我们什刹海的家。也不像个家了。抄家时红卫兵、造反派派、街道居委会串通一气。凡能拿走的,都拿走了。房子拿不走,就叫外人搬进来住。四合院一旦成杂院,日子就难了。你家来什么人,你说什么话,家里吃什么东西,都有眼睛盯着。”

就是这样艰苦的生活,也没能磨灭掉张伯驹和潘素对生活的挚爱,反而更激发了他们的创作热情。有一年元宵节的夜晚,大病初愈的张伯驹对潘素提议:“桑榆未晚,我们再搞一次合作,你看如何?”于是,潘素在操持家务之余,开始创作花卉。她先画了一幅《自梅》,张伯驹配以《小秦王》词牌:“寒风相妒雪相侵,暗里有香无处寻。唯是月明知此意,玉壶一片照冰心。”潘素最爱的是张伯驹为她的画作《素心兰》填的词:“予怀渺渺或清芬,独抱幽香世不闻。作佩勿忘当路戒,素心花对素心人。”他们夫妇留下了许多潘画张题的合作佳品,堪称当代管赵,令人艳羡不已。

张伯驹的书法师承甚广,包世臣,何绍基,龙门二十品,以及“二爨”,索靖,司马金龙墓漆画题字等,林林总总,有几十家。最后融众家为一炉,自成一脉,字体甚为怪诞,古意极浓,前无古人,自称“鸟羽体”。个性鲜明,被身边的诸亲友戏称为“豆芽菜”。更绝的是他的对联,他书对联,从来是取赠与人的名中两个字为对联的首字。这样的嵌字联很是考人,他却视为一件乐事。

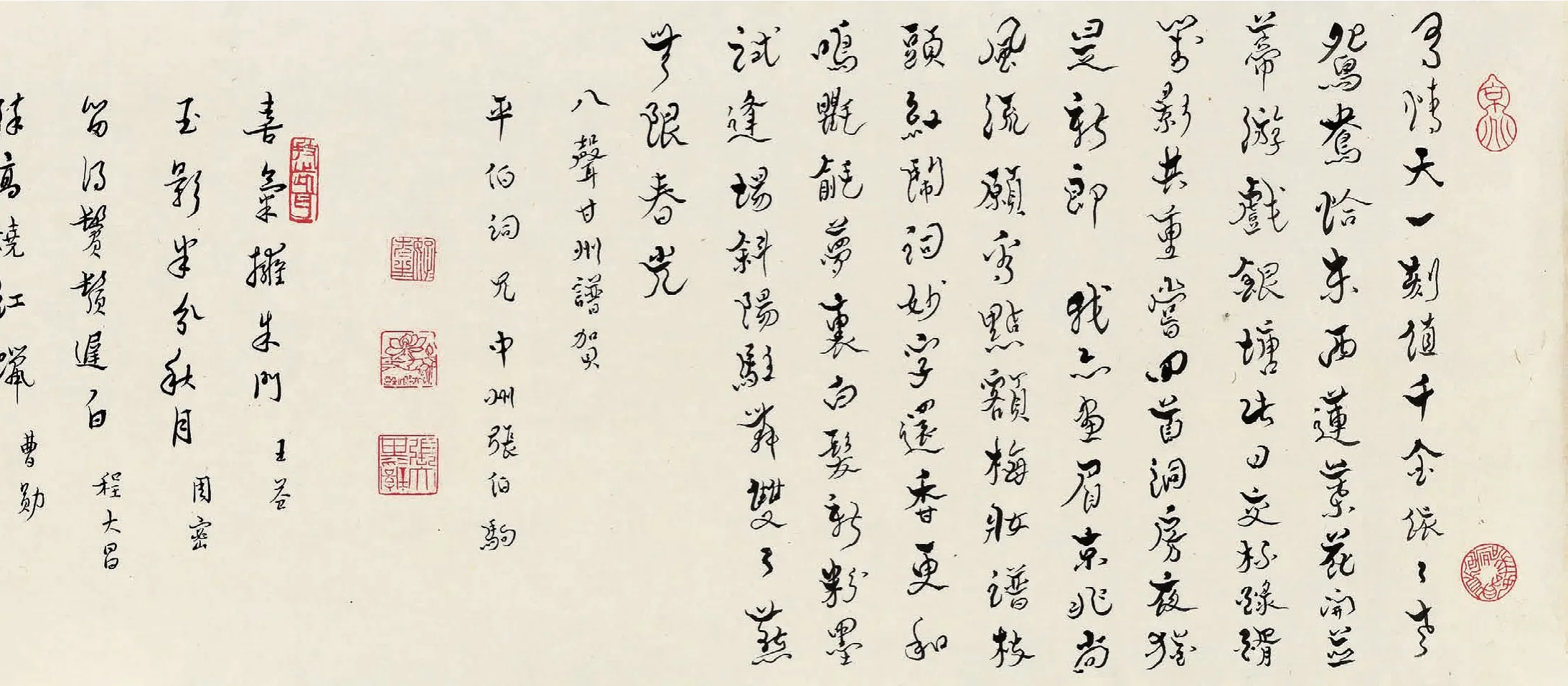

张伯驹(1898-1982) 鹧鸪天 镜片 水墨纸本 26×32 cm

一九八一年底,王森然的幼子王兵结婚,托张伯驹写幅对联。“王兵”二字颇难成句,若要不俗不媚,语句上口,出人意料,不落窠臼,委实不易。故人幼子相求,自然责无旁贷。张伯驹略一沉吟,展纸挥毫,写下这样两句:

王佐器材高管晏

兵书韬略法孙吴

俨然有大将之风,令人大为赞叹。

为其晚年的忘年交记者吕鹏作联为:

吕端小事糊涂了

鹏举孤忠气节全

念出口来,竟是铮铮有声!

京城第一玩家王世襄曾这样描述张伯驹:“在1969年到1972年最困难的三年,我曾几次去看望他。除了年龄增长,心情神态和20年前住在李莲英旧宅时并无差异。不怨天,不尤人,坦然自若,依然故我。”

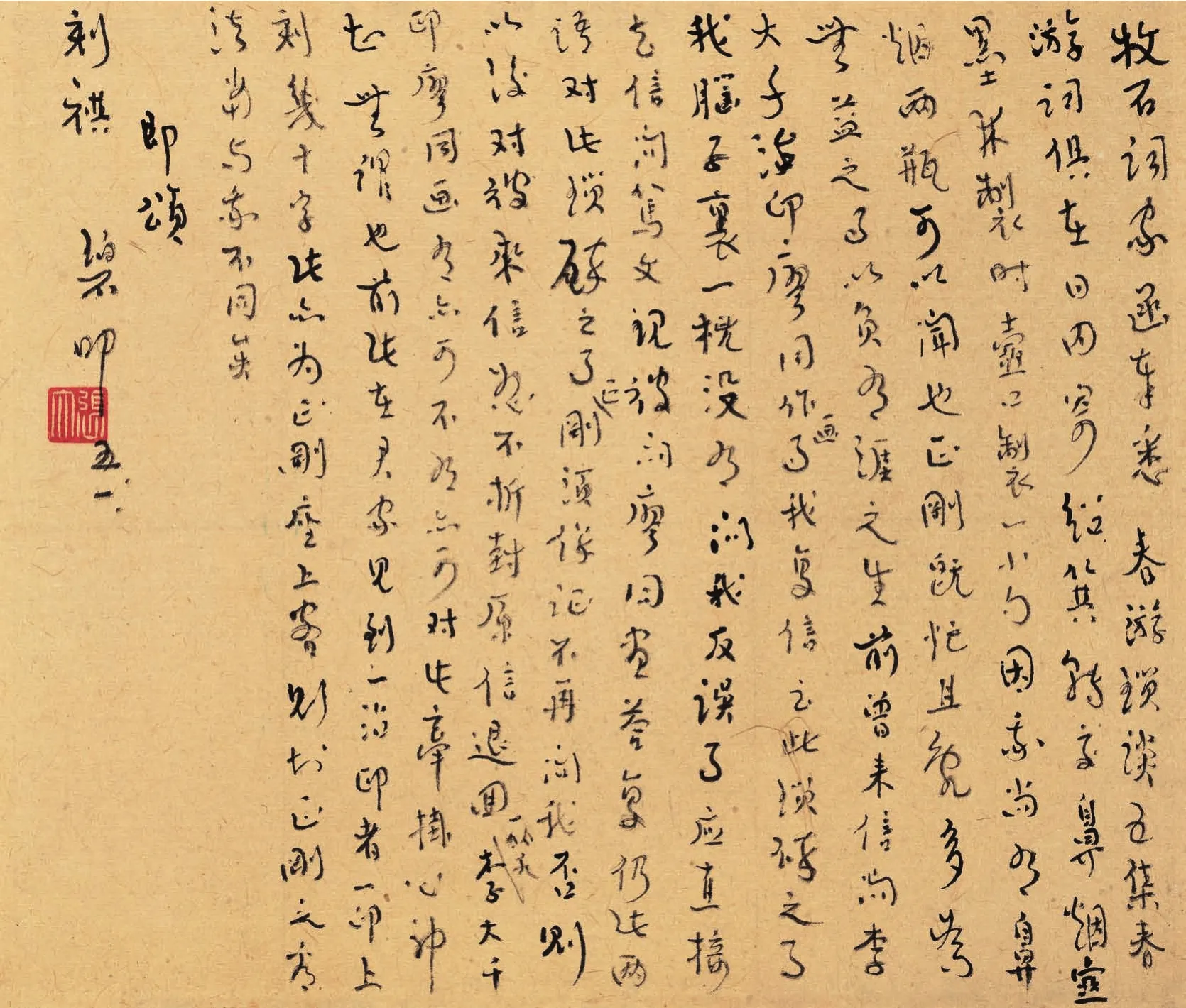

张伯驹(1898-1982)致张牧石信札一通一页 镜片 水墨纸本 24×28 cm

等到1978年平反恢复政策,张伯驹已是位八旬老人,而80岁以后,是张伯驹一生最忙碌的时候。他频频参加各种戏剧、诗词、书画研讨会,想为他挚爱的中华文化尽最后一点力量。但留给他的时间并不算很长,1982年正月,参加宴会归来的张伯驹突患感冒,被送进北大医院,因级别不够,张伯驹和七八位病人,挤在一个病房,心绪不安的老人闹着要回家,2月26日,等到女儿终于拿到同意调换医院的批令时,张伯驹却刚刚离开人世。

张伯驹的一生充满了波澜,传奇和坎坷,充满了落拓与升腾的故事。最可贵的,是他无论在什么样的时候,都依然“我仍是我”。他没有给自己的家庭留下什么遗产,却给整个民族留下了一笔宝贵的精神财富。

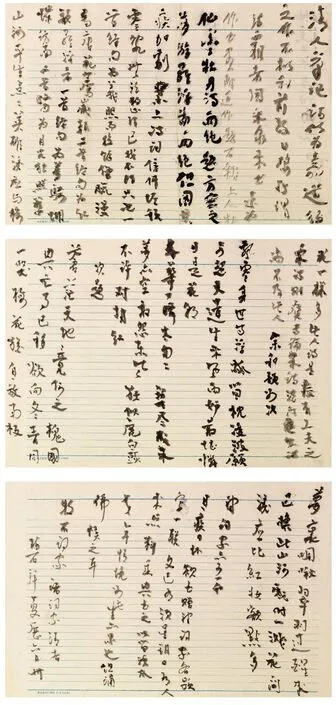

张伯驹(1898-1982) 致张牧石诗札一通三页镜片 水墨纸本 25×37 cm×3

他留下了骄傲!

张伯驹去世后,中共中央统战部在各方呼吁下,连续开了几次会,在胡耀邦的亲自批示下,对张伯驹和潘素做出六条决议:

一,表扬他们这种热爱祖国,热爱党的精神,予以宣传。

二,建议政协全国委员会增补潘素为全国政协委员。

三,提请吉林省艺术专科学校(大专)晋升潘素为美术教授,补发“文革”中的工资和经济损失两万元。

四,提请有关部门妥善安排她的家庭生活,将住房问题解决,并予以修缮。

五,出版《张伯驹潘素捐赠书画集》。

六,为他们办一次画展。

而这一切张伯驹生前都没能看到!

余叔岩,周汝昌等人曾说张伯驹与明末清初的张岱相似。不错,二人是有许多相同之处。都是名门,一样的才情与自负,通文史,擅氍毹,精收藏,痴情韵事;同样是在物质与精神的享受中,充满对文化的追求,并留下许多东西给未来;同样处在政权更迭之下,同样在政权更迭之下沉浮荣辱,前期风流浮华,后期苍凉凄惶;一个穷到断炊,一个困在牛棚,但粗糙生活都未能磨损其天生性情。

张岱去世二百年后,他的《琅嬛文集》才付梓,侥幸传世;张伯驹去世后,老百姓才普遍地知道,人家把手里那么多“国宝级”文物都捐给了国家。

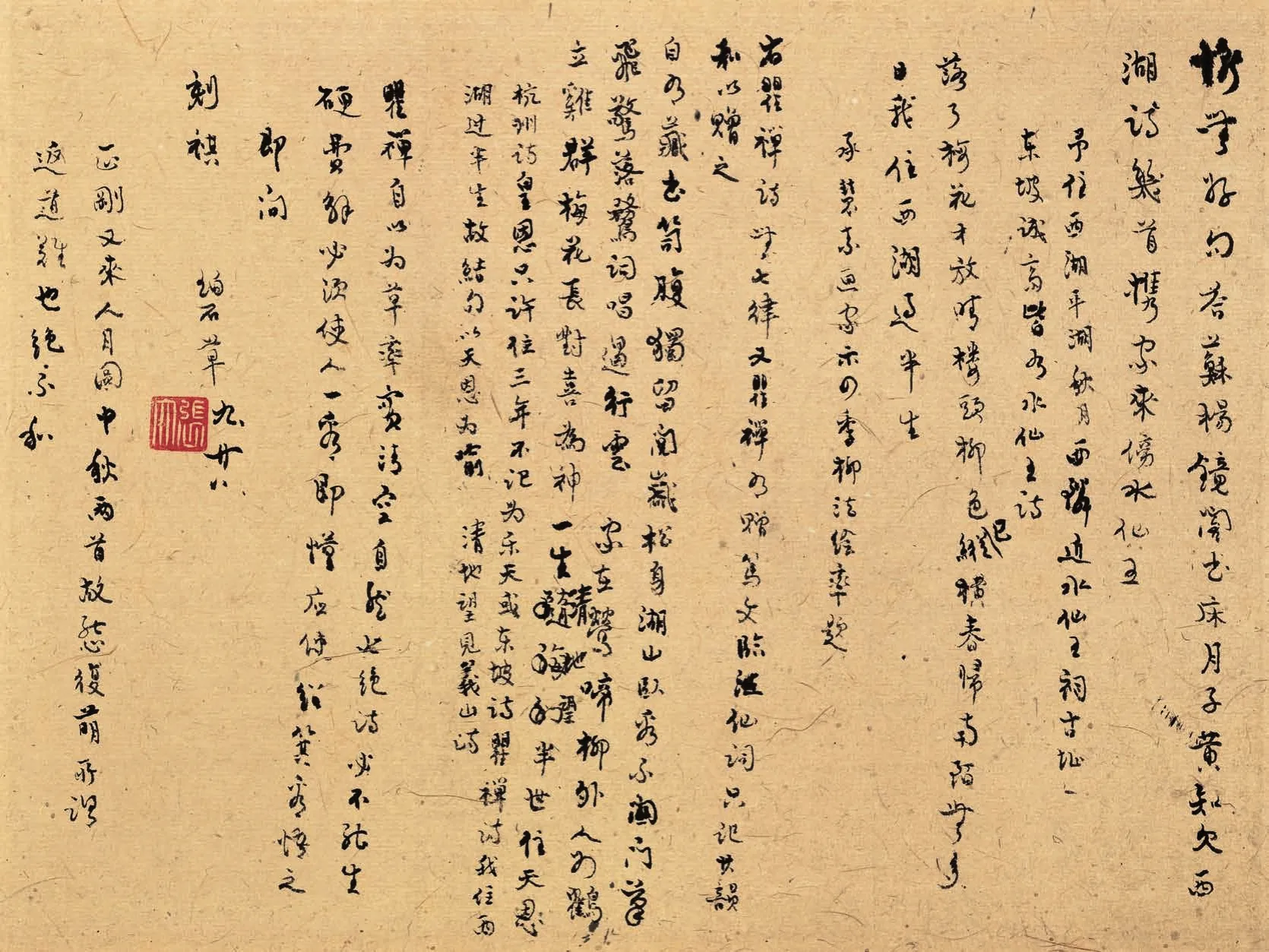

张伯驹(1898-1982)论夏承焘《临江仙》词札 镜片 水墨纸本 23×31 cm

历代的包括帝王在内的大收藏家,都在《平复帖》上钤下了自己的印迹。只有张伯驹,不留丝毫痕迹,凡经手收藏的人,几乎都在《平复帖》上赚钱获利,惟独张伯驹倒贴了一大笔银子,无偿捐献给国家,用传统的品评文人的标准来看,他是集牡丹之宝贵、菊花之隐逸、莲花之君子于一身。张伯驹的一生,比捐的文物生动得多,他的为人,更比国宝珍贵。在他心里,文化至高,传统至上,超过任何的利益和各种的主义,是个彻底的文人。张伯驹散淡一生,始终属于那个逝去的年代。