张伯驹一个词人的乱世奇缘

2018-12-20戴朝晖

文◆戴朝晖

潘素、张伯驹作画

今年是张伯驹先生120周年诞辰,有关先生的展览和研究文章近来也不断见诸各类媒介,其中尤以故宫博物院在紫禁城武英殿举办的“予所收蓄 永存吾土——张伯驹先生诞辰120周年纪念展”之影响最为卓著,建国初期张伯驹先生捐献晋代《平复帖》、隋代《展子虔游春图》、唐李白《上阳台帖》、杜牧《张好好诗》卷等百余件国宝的故事再度进入人们视野。

一代名士之风流蕴藉远不止捐献文物,一批张伯驹先生晚年的重要文献揭开了先生作为词人的另一面。

张伯驹先生79岁那年,好友黄君坦写贺寿词《金缕曲》一阕相赠,张伯驹步其韵作自寿词一阕,两首词均不约而同指向一个基本事实:词人。

尽管他曾是黄君坦先生眼中的“逍遥狂客”,也确如他自己所说“升沉荣辱,离奇古怪”,但最后都落笔到了“伴词人,老去鸥波在”,“谱红牙,了却烟花债”,“欠了鸿词债。今丛碧,昔庞硙。”

张伯驹先生兴趣广博,收藏、鉴赏、京剧、考据等诸项均有极高成就,填词一项更是倾注了极多心血,可说“福也填词,祸也填词”,因填词而陷入一场为时十年的柏拉图式黄昏恋,也给丛碧之词增添了几许旖旎的色彩,说他是“词痴”也许并不为过。

一代名士之风流蕴藉远不止捐献文物,一批张伯驹先生晚年的重要文献揭开了先生作为词人的另一面。

张伯驹先生79岁那年,好友黄君坦写贺寿词《金缕曲》一阕相赠,张伯驹步其韵作自寿词一阕,两首词均不约而同指向一个基本事实:词人。

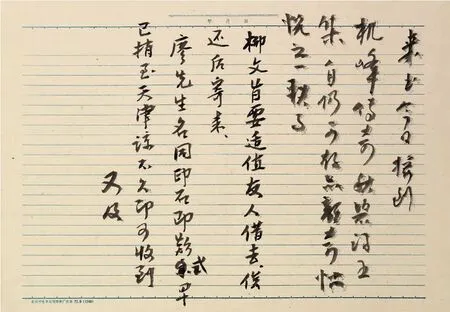

张伯驹(1898-1982) 信札一通一页镜片 水墨纸本 25×37 cm

福也填词,祸也填词

坊间多传唱他和潘素 “一曲琵琶定终身”的故事,实际上,说他们“一联定终身”也许更为妥贴。当他偶遇上海天香阁花魁潘妃(成为张夫人后改名“潘素”)时,公子即兴就来了两句:

潘步掌中轻,十步香尘生罗袜。

妃弹塞上曲,千秋胡语入琵琶。

潘妃、赵飞燕、洛神、王昭君,传说中的神女和历史上的美女掌故都入了联,完全是翩翩佳公子实力追女明证,若不是作诗填词的功力,哪能出口成联,赢得美人心?

而事实证明,丛碧词人的此次实力出击,奠定了一代名士一生的幸福基石,此后,不管他颠簸流离,还是穷困潦倒,“公子任性”,潘素都不离不弃。这不能不说是张伯驹填词得福之其一。

也因为对填词的痴迷,张伯驹身边总少不了一帮铁杆“填词友”,常相唱和,从早岁的袁克文,到寂寥晚年交谊至深的天津词家张牧石、寇梦碧、陈宗枢,再到章士钊、夏承焘、吴则虞、周笃文、周汝昌、孙正刚等等,这些交游、唱和,不仅构筑了真名士自风流的人生基色,他们抱团取暖也熨帖温暖了一代大家的苦难岁月。这恐怕也是张伯驹填词得福之其二。

填词惹祸可考的则不下两次,一是1966年春节,张伯驹作《鹧鸪天·丙午除夕》词两阙,被认为是反动之词,遭受批判,致吉林省博物馆副馆长职务被撤。二是1967年,又因对政治状况的不满作《金缕曲》两阙,而被扣上“现行反革命”罪名(后敌我矛盾当人民内部矛盾处理),罪名八大项,外加“牛棚伺候”。

左边的一通信札和一开词稿,即反映了属于张伯驹的“祸福相倚”。

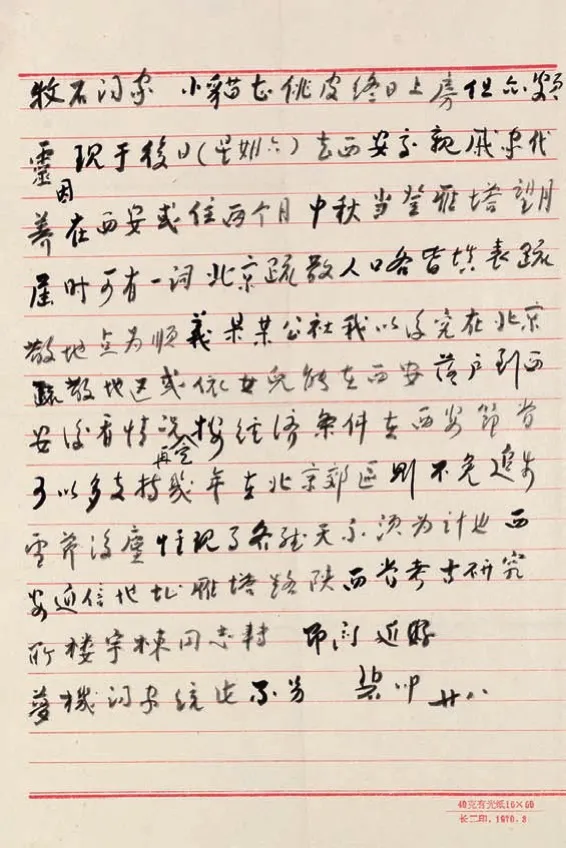

1970年,张伯驹致张牧石信札

1973年元旦,张伯驹作《小秦王》四首

一

张伯驹先生在给天津词友张牧石的信中谈到北京疏散人口,自己亦在疏散之列,老年夫妻何处安身,一派彷徨。

函文如下:

牧石词家,小猫甚佻皮。终日上房,但亦颇灵。现于后日(星期六)去西安交亲戚家代养。因在西安或住两个月,中秋当登雁塔望月,届时可有一词。北京疏散人口各皆填表,疏散地点为顺义某某公社。我以后究在北京疏散地区,或依女儿能在西安落户,到西安后看情况再定。按经济条件在西安节省,可以多支持几年,在北京郊区则不免追步雪芹后尘,惟现事各听天,不须为计也。西安通信地址:雁塔路陕西省考古研究所楼宇栋同志转。即问近好。梦、机词家统此不另,碧叩,廿八。

此信所涉往事即为填词获罪后的1970年,张伯驹先生从吉林省博物馆退职,老夫妇被送往舒兰县朝阳公社插队,当地以“不合插队规定”拒收落户,老两口返京。

返京成了北京“黑户”,老两口在被“疏散”之列。信中,张伯驹先生发出了“在北京郊区则不免步曹雪芹后尘”的慨叹。

虽则北京不能安身,彷徨困顿中的老先生不忘在信中约词友“中秋当登雁塔望月”,一起作词。很难想象,在张公子晚年“孤独而落伍”的寂寥岁月中,如果没有潘素的全力扶持,如果没有那些一起填词的铁杆词友,张伯驹内心能葆有对古典诗词的美之追逐!

二

1972年,张伯驹被聘为中央文史研究馆馆员,老两口终于得以落户北京。1973年元旦张伯驹作《小秦王》四首,其中一首:

金屋犹能剩一樽,鸳鸯浪里自年年。

看他洗手晨炊毕,又画青山换酒钱。

“洗手晨炊毕,又画青山换酒钱”,这该算是潘素的“实力宠夫”了(虽然那时鬻画所得实在有限)。张伯驹以中国传统文人的模样和心情,平淡应对世间的纷纷扰扰,固守着真名士的本性,潘素之伴,难道不是张伯驹之福?

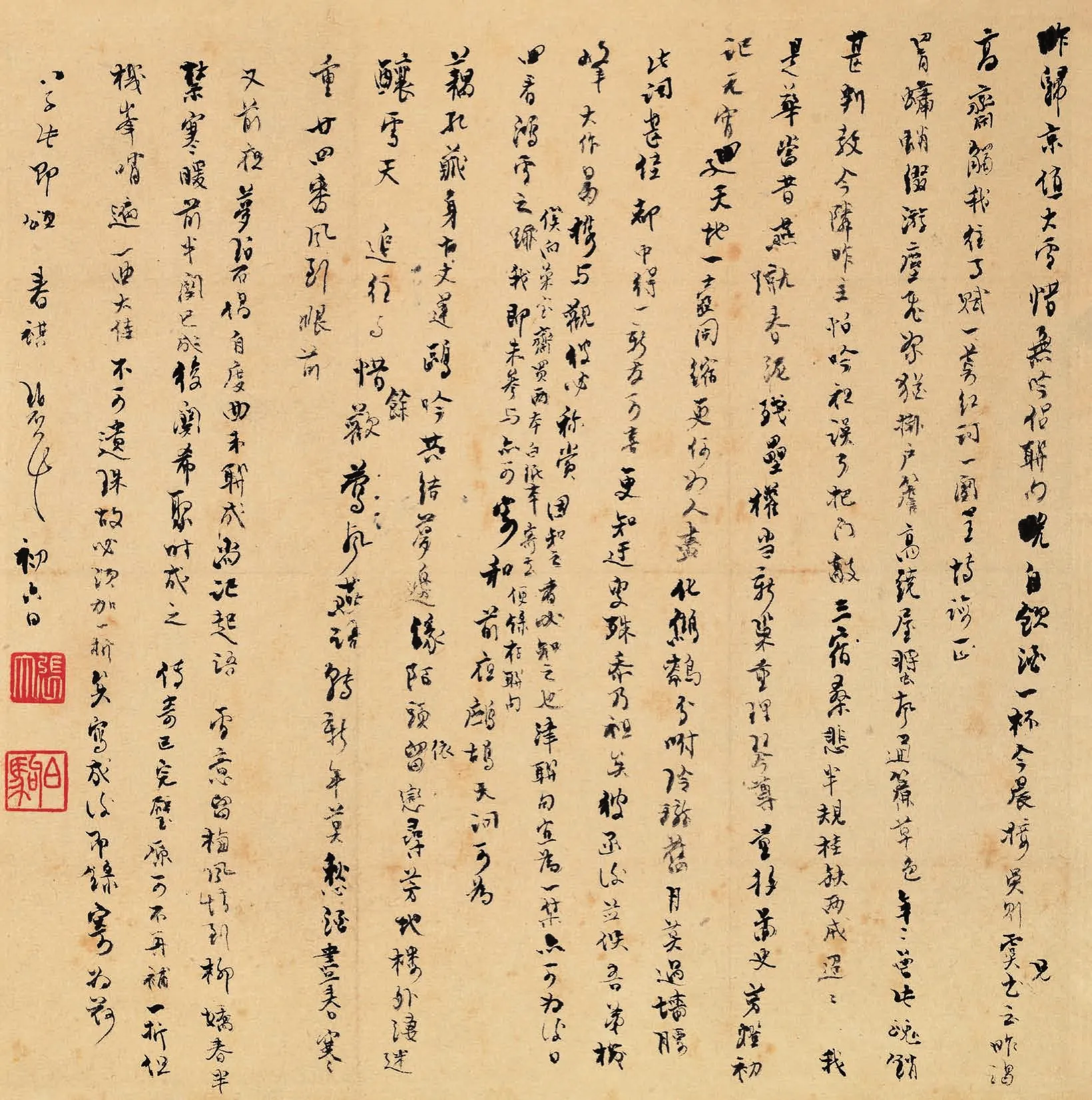

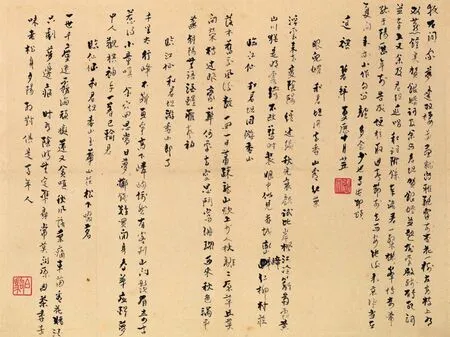

张伯驹(1898-1982) 致津门诗家札一通一页镜片 水墨纸本 29×29 cm 钤印:张大、伯驹释文:昨归京,值大雪。惜无吟侣联句,晚自饮酒一杯。今晨接吴则虞兄书,云昨谒高斋,触我往事,赋《一萼红》词一阕呈博诲正:“罥蟏蛸,缀游尘飞絮,犹挂户簷高。绕屋螀声,通帘草色,年年曾此魂销。甚判教,今邻昨主,怕吟夜、误了把门敲。三宿桑悲,半规桂缺,两成迢迢。 我是华当昔燕,蹴春泥残垒,权当新巢。重理琴尊,量移图史,芳灯初记元宵。迥天地,一壶同缩,更何如,人尽化鹪鹩。分咐玲珑旧月,莫过墙腰”此词甚佳,都中得一新友,可喜,更知迂叟殊忝乃祖矣。彼函后并候吾弟。机峰大作,日内携与观,彼必称赏,因知之者必知之也。津联句宜为一集,亦可为后日回看鸿雪之迹,我即未参与,亦可寄和。(俟向荣宝斋买两本白纸本寄去,便录存联句。)前夜《鹧鸪天》词可为“藕孔藏身十丈莲,鸥吟共结梦边缘。陌头依恋寻芳地,楼外凄迷釀雪天。 追往事,惜余欢。莺声燕语转新年。莫愁酒尽春寒重,廿四番风到眼前”又前夜梦碧倡自度曲,未联成,尚记起语,“雪意留梅,风情到柳,娇春半禁寒暖”,前半阕已成,后阕希聚时成之。《传奇》已完璧,原可不再补一折,但机峰《哨遍》一曲大佳,不可遗珠,故必须加一折矣。写成后即录寄为荷。草此,即颂春祺。碧草,初六日。按:张伯驹有和吴则虞的《一萼红》,见《张伯驹词集》P282,秦游词,《一萼红·和则虞韵》。

而下文将要提到的“秋碧之恋”更是考验潘素对张伯驹“公子任性”的海量包容。

张伯驹(1898-1982) 致张牧石诗札一通三页镜片 水墨纸本 26×37 cm

十年词恋,不料秋娘是男郎

张丛碧显然没有吴倩庵幸运,美丽多才的“鍊师娘”让倩庵写下几多痴语,画下许多荷花鸳鸯。对丛碧词人来说,十年“秋碧恋”的结果却令词人大跌眼镜,“秋娘”竟然是男郎!

函文如下:

以目疾加剧,艰于书字,故久未通讯。家务事了否?为念。近来身体不适,现少见痊,尚待恢复。

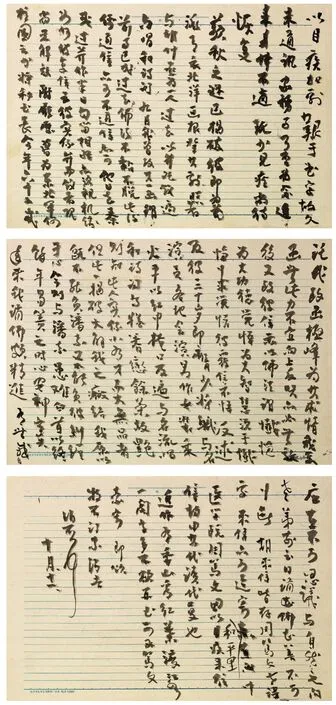

蘋秋之谜已揭破,彼即为荀派青衣。《北洋画报》登其剧照者,与胡仲丞为一人。过去以弁讫钗,遍与唱和诗词。九月我曾致其一函,谓前事已成过去,佛法不黏不脱,此后通信亦可,不通信亦可。他日去秦或过并,作半日勾留,相晤亦须视机缘如何。彼复信云:彼实系弁而钗者,现尚未解放。附履历曾为东北军何柱国之少将秘书长。今年六十二岁。讬我致函极峰,为其求情,我奉函无此力,不宜向上反映,亦必无效。后又致彼信,示以佛法谓忏悔为大功德,觉悟为大智慧,于忏悔中求觉悟。彼覆信不悟,反述及彼三十岁即膺少将职,与名演员各地会演,男作女装,乘火车以红巾掩口,及遍与名流唱和诗词等。犹眷恋余荣故艳,则知此人实系小有才而大无品者,但此一揭破,大解我之症结。我原以既不能负潘素,又不能负彼,纠缠于心,今则与潘素患难白首,以终余年,易箦之时,心安神定矣。年来我诵佛,颇精进,有无感。

张伯驹(1898-1982)致张牧石信札一通一页 镜片 水墨纸本 24×36 cm

此信写于“蘋秋之谜”揭破之时。

半个世纪前“秋碧词传奇”曾甚嚣尘上,半个世纪后这段“传奇之恋”“男一号”信札不仅是传奇的佐证,也破解了某些未解之谜。

据后人考证,张伯驹先生的这段黄昏恋始于1963年前后。

其时,张伯驹得陈毅元帅之助,任吉林省博物馆第一副馆长。离开政治漩涡的京城,张公子偷得几年颇为逍遥快活的生活,他不仅为吉林省博物馆收入了大量古书画精品,金石、考证、词章、掌故、票戏、游览等等,他都无不涉猎,乐此不疲。某日,他在福建词刊上见到一位署名为“胡芸娘”的词作,大为惊喜,直呼遇到易安居士李清照了。

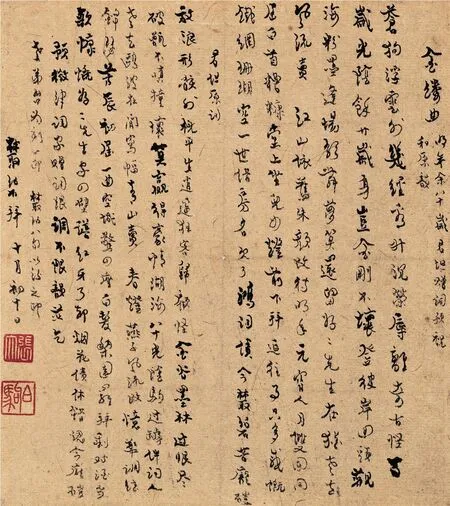

张伯驹(1898-1982) 和黄君坦韵作八十自寿词《金缕曲》镜片 水墨纸本 钤印:张大、伯驹 24×21 cm释文:金缕曲。明年余八十岁,君坦赠词预祝,和原韵:苍狗浮云外。几经看、升沉荣辱,离奇古怪。百岁光阴馀廿岁,身岂金刚不坏。登彼岸,回头观海。粉墨逢场歌舞梦,算还留,好好先生在。犹老去,风流卖。 江山依旧朱颜改。待明年、元宵人月,双圆同届。白首糟糠堂上坐,儿女灯前下拜。追往事,只多感慨。铁网珊瑚空一世,借房名,欠了鸿词债。今丛碧,昔庞硙。君坦原词:放浪形骸外。概平生、逍遥狂客,归(奇)顾怪。金谷墨林过眼尽,破甑不嗔撞坏。算赢得,豪情湖海。八十光阴驹过罅,伴词人,老去鸥波在。闲写幅,青山卖。 春灯燕子风流改。忆华调、琴(弦)锦瑟,芳辰初届。一曲空城惊四座,白发梨园罗拜。剩对酒,当歌慷慨。好好先生家四壁,谱红牙,了却烟花债。休错认,今庞硙。预征津词家赠词,限调不限韵。并乞老弟台为刻一印“丛伯八旬以后之印”。丛碧拜,十月初十日。按:张伯驹收藏的第一张书画,即是康熙所写的“丛碧山房”,又自号丛碧。清代学者庞垲号丛碧,“丛碧山房”或即康熙书赐给庞垲的。张伯驹此处之庞硙,或有误书,即庞硙也。

在张公子眼中,蘋秋之词是“小词悱恻蕴深情,绝胜莺歌燕语声。字里有香兼有色,更从何处觅倾城。”

接下来的动作,当然是“手动点赞”了。他写了一封充满溢美之词的信给山西实验剧院的“胡芸娘”,也就是胡蘋秋。一来二去,两相唱和,如此知音难觅啊!

要说,这两人也确实“神似”:

都出身世家!

都曾混迹军界!

都挚爱票戏!

都雅好填词!

张伯驹(1898-1982) 致张牧石信札一通一页 镜片 水墨纸本 29×38 cm

甚至连因词获罪都有几分雷同!

胡蘋秋(1907-1983),安徽人,出生保定,民国奇人也!他曾是军界要人,曾亲历“九·一八”“西安事变”等重大军政活动,曾随何柱国军长赴南京谒蒋介石,谋释张学良,又随何密访延安,受毛泽东接见并交谈。

他是京剧名票,少时自习京戏,为王瑶卿私淑弟子,17岁登台票演,20岁正式演花旦,蜚声菊坛,为民国军界名票之首,与南铁生、朱啸秋、徐素椿并称票界四大名旦,与梅兰芳、程砚秋、苟慧生、尚小云、周信芳、孟小冬等京剧名伶均交谊颇深。与之配戏者,多为专业伶人,所谓“日治军书,夜登氍毹”是也!有好事者呼为“亦弁亦钗”,也就是亦男亦女的意思。

潘 素(1915-1992)、张伯驹(1898-1982)、王雪涛(1903-1982) 石瘦梅清立轴 设色纸本 90×32 cm

他还是诗词大咖,一生创作诗词数千首,主创期为1950年代至1970年代的30年间,一生历“诗祸”凡四:先是“土改诗案”而遭10月军囚(1952重庆),又因“社教右倾诗”而连降三级(1957成都),复结“汾流诗社”而受隔离审查(1964太原),继以“反动诗词”而致文革抄家(1966太原)。然重厄之下,竟依旧日吟不辍,不为时移,亦跟张伯驹一样,是嗜词如命的主儿。

胡蘋秋尤喜托身女性词家,惊才绝艳,堪称千古一人,先后招惹过词坛名家有吴宓教授、罗元贞教授等“大咖”。1963年,他还用“胡芸娘”的名字与杭大教授周采泉斗诗,引得马一浮、夏承焘等大师闻风响应,一时“群雄大战一雌”,好生热闹。也就在这段时间,“秋碧之恋”也如火如荼。

秋,蘋秋!碧,丛碧也!

为了“她”,张丛碧好是纠结,信中说“既不能负潘素,又不能负彼,纠缠于心”,应是他内心真实的声音。据后人回忆,“秋娘”曾给张公子织过毛衣,由此对“伊人”深信不疑。张伯驹曾将两人唱和词积为《秋碧词》4卷,内容极是缠绵悱恻。1971年,他还让好友陈宗枢(1917---2006,字机峰,天津著名词家,尤精南北曲,善唱北昆。有《琴雪斋韵语》、《秋碧词传奇》、《秋茄怨杂剧》 等著作传世。)以二人的交往写成曲词《秋碧词传奇》。当年,《秋碧词传奇》剧本脱稿,张伯驹惊为绝世佳构,大赞:“三绝于今成鼎峙,《桃花扇》与《牡丹亭》”(张氏佚稿《秋碧词传奇题词》)。若干年后曲师王正来为之制谱,终成一部当代昆曲绝唱。

“文革”中张公子备受折磨,觉得命不久矣,自作挽联:“历名山大川,对金樽檀板,满路花绿野堂,旧雨春风,骏马貂裘,法书宝绘,渺渺浮生,尽烟云变幻,逐鹿千年,何足道俊才,老词人浊世佳公子;认清冰洁玉,证絮果兰因,粘天草红豆树,离肠望眼,灵旗梦雨,泪帕啼笺,绵绵长恨,留秋碧传奇,求凰一曲,最堪怜还愿,为鹣鲽不羡作神仙。”

“留秋碧传奇,求凰一曲,最堪怜还愿,为鹣鲽不羡作神仙”一句,极是悲情。

“蘋秋之谜已揭破”的信写于“秋碧恋”的终结之时,究竟是哪一年?信里没明说,但陈宗枢在《秋碧词传奇外篇一折·题识》云:

“皖中词人胡邵化名胡蘋秋女史,为词载于乐安词刊。张伯驹丈见其词,惊为才女,投函于胡,倍致倾慕。二人遂相唱和,情意缠绵,积稿四卷,题曰《秋碧词》。张丈受诒而不误。辛亥春,坚嘱余为剧曲以表其事。余遂遵嘱成《秋碧词传奇》十二折。又年余,真相大白。余又为《外篇》一折,作为翻案文章。实亦游戏笔墨也。”

“辛亥春”,应是1971年春,张伯驹请陈宗枢根据其事写成剧本。数月后,剧本即脱稿。“又年余,真相大白”。以此推测,张伯驹关于“蘋秋之谜”的信应写于1972年或1973年初。

此时丛碧词人75岁。

张伯驹信中说胡蘋秋“今年六十二岁”,胡生于1907年,此时实际年龄应是65岁或66岁,何以信中说是62岁呢?托身女性词家的胡蘋秋是不是有意跟张伯驹谎报了年岁呢?很有可能!

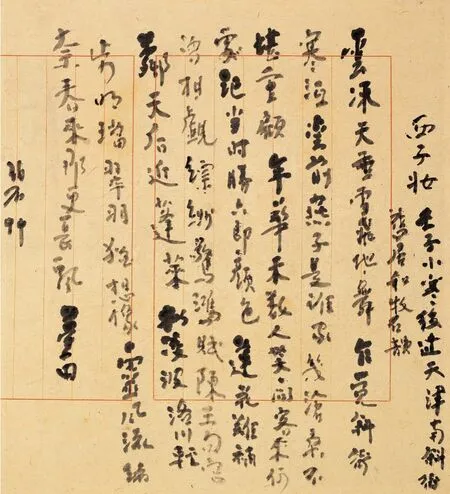

张伯驹(1898-1982) 西子妆 镜片 水墨纸本 26×23 cm

坊间传闻说:《秋碧词传奇》剧本出炉后一年,胡蘋秋须眉真身公开,遭到众多声讨,但张伯驹仍心自有寄,并借好友之口寇梦碧曲意表达:“此在丛碧词人,虽葳蕤之锁已开,而芭蕉之心犹卷。”

是耶?非耶?

其实信中先生说的很是明白:

“此后通信亦可,不通信亦可”,“今则与潘素患难白首,以终余年,易箦之时,心安神定矣。”

当然,此后两人仍鱼雁往来,只是柏拉图式的“黄昏恋”画上了句号。

1982年,丛碧词人张伯驹去世,胡蘋秋曾填词为挽:

“梨涡注泪冁然悲,一脉痴情死不移。我恨未能先化去,此心宁许世人知。”