基于核心素养的体育课程建设

2018-12-20刘必水张斌浙江省丽水市实验学校

刘必水 张斌 浙江省丽水市实验学校

核心素养已经成为当下教育热点的话题,也成为教育教学改革,落实立德树人目标的关键要素。学校不断探索适合学生的教育,让学生站在课程的正中央,为学生的核心素养发展奠定基础,学生的核心素养是可教、可学、可测、可评的,是最具有关键、最必要的基础素养。学生核心素养的培养,需要寻找教育与学生发展的关键点,需要寻找教育与学生需求的契合点。学生形成核心素养具有相应的关键期,只有牢牢抓住了关键期才能让学生的核心素养得到及时有效的发展。核心素养对学生的成长具有重要的作用,它不是与身俱来的,而是通过后天的学习所获得的一种能力。如何基于学校核心素养来构建适合我校学生全面发展而又有个性化的体育课程建设,这值得学校去探索与研究。

一、课程研究的背景

2015年浙江省深化义务教育基础课程改革,创造适合学生个性发展的多样化课程。早在2014年教育部印发《关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》中,“核心素养”被摆在了深化课程改革,落实立德树人目标的重要地位,《意见》对核心素养的界定“学生应具备的适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力”突出强调个人修养、社会关爱、家国情怀、更加注重自主发展、合作参与、创新实践。2016年9月13日上午,中国学生发展核心素养研究成果发布会在北京师范大学举行,确定了中国学生发展的核心素养,以科学性、时代性和名族性为基本原则,以培养“全面发展的人”为核心,明确了中国学生发展三个方面的六大素养,即文化基础的人文底蕴和科学精神,自主发展的学会学习和健康生活,社会参与的责任担当和实践创新,具体细化为十八个基本要点。学校更应该关注学生核心素养中各项能力的培养,把学校教育、社会教育和家庭教育结合在一起,核心素养将成为未来课程改革发展的灵魂。核心素养不是先天遗传的,而是通过后天的学习获得的,它不是强调知识和技能,而是获取知识和技能的能力。学校要基于培养学生的核心素养合理建设体育课程,课程的改革不仅要关注课,更要关注人,让课程改革真正为提升学生核心素养而服务。

二、体育学科核心素养内涵

2016年9月,中国学生发展的核心素养课题组历时三年,最终提出了六大核心素养。其中一级指标三个:文化基础、自主发展、社会参与。二级指标中文化基础包括人文底蕴、科学精神,自主发展包括学会学习、健康生活,社会参与包括责任担当、实践创新。又可以将这三个方面归结为人与工具、人与自我、人与社会,其下又可分为六小项,其中学会学习、健康生活、责任担当、实践创新四大核心素养都可以依托学校体育课程来实现。此次核心素养研究成果发布以及核心素养的界定对中小学体育课程的建设指明了方向。

(一)运动能力——个体形成健康的前提条件

运动能力是学生健康发展的根和魂,运动能力是基础,是体能、技战术和心理能力等在身体活动中的综合表现。通过体育课程的学习学生逐步形成学会学习行为习惯,并运用所学的运动知识、技能和技术,参与给类体育比赛活动,培养分析问题和解决问题的能力,经过不断的强化练习,提高体育技能,同时在学习和比赛的过程中学生慢慢学会了自我心理调适,如何让自己在最合适的时间发挥出最强水平,从而提升整体运动能力。

学会学习 主要是学生学习意识的形成、学习方式方法选择、学习进程评估调控等综合方面的表现。

体育技能 主要指人们在掌握体育基础知识和基础技术上,经过不断的练习所获得的科学锻炼身体的能力。

心理调适 主要是学生通过体育课程学习和体育竞赛,对自身认知、情绪、意志的心理活动进行合理的调整,以达到心理平衡的状态的实践活动。

(二)健康行为——个体形成健康的重要保障

健康行为是促进身心健康和积极适应外部环境的综合表现,是改善健康状况并逐步形成良好生活方式的关键。学生能够运用各种技能,通过科学的方法进行自主健身,在各种比赛中培养学生的体育道德,通过各种体育运动挖掘自身的潜力,养成良好的运动习惯,形成终身锻炼的体育意识。

自主健身 自主性是人作为主体的根本属性,根据自身的需求选择合适自己的发展方向,能够合理的安排时间和精力,能够有效的管理自己参与体育锻炼,认识和发现自我。

体育道德 在比赛中能够勇敢顽强,积极进取,遵守规则,尊重他人具有公平竞争的意识和行为。

终身锻炼 主要是为了人一生的多种需求,不间断的进行体育锻炼的行为。

(三)社会适应——个体形成健康的内在要求

社会适应是个体与周围社会环境取得和谐的关系而产生的心理和行为的变化。

体育精神 是体育的整体面貌、公平、公正、公开、特色及凝聚力、感染力和号召力的集中表现,是体育理念、信念等水平表现,是体育的支柱和灵活。

实践创新 学生在日常体育活动中,问题解决,适应挑战等方面所形成的实践能力、创新意识和行为表现。

身心健康 学生积极参与校内校外体育锻炼,掌握科学锻炼的方法,促进身体健康发展,控制情绪的变化,乐观开朗,善于沟通合作,促进心理健康发展,从而实现身心健康。

学校教育将紧紧围绕以发展学生核心素养为突破口,整合学科之间的知识,让各学科学生的核心素养产生内在的联系,相互补充、相互促进。为了有长远的发展,学校应不断探索课程改革,进一步明确教育的真谛,并设计符合学生全面而富有个性化选择的体育课程体系。从历史的视角看,这是不断积累、不断选择的结果;从人的视角看,这是回归教育本质的追求,是符合人的发展规律。

三、核心素养视野下的体育学科课程内容

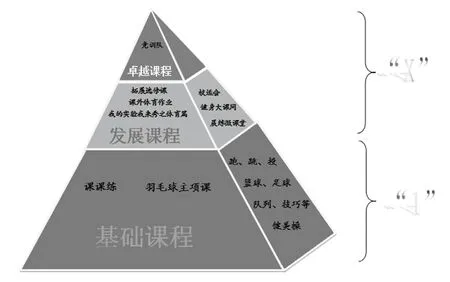

为了达成核心素养与体育课程相融合,学校根据学生的需求,进一步精选课程内容,使内容更加符合学科规律、育人规律,进一步研究如何将学生发展的核心素养落实到每一个活动课程当中,并使体育知识、技术和技能与学科核心素养可测、可评,学校逐步形成适合学生发展核心素养的“1+X体育课程”,“1”指优化整合后的基础性课程,包括羽毛球主项课,课课练,国家基础体育课程。“X”指实现个性化发展的特色课程,包括晨练,健身大课间,课外体育作业,校运会,拓展选修课,我的实验我来秀之体育篇,竞训队等。特色课程又包括发展课程和卓越课程,学校首先建构了一个体育学科课程结构图,方便教师在操作的过程中更加清楚明白课程的结构。

体育学科课程分为:基础课程、发展课程、卓越课程。在课程结构实施中,基础课时1-2年级每周每班四节、3-6年级三节体育课。“基础课时”40分钟,基础性课程的实施;“微课时”20分钟,晨练的开展;“中课时”30分钟,大课间活动、我的实验我来秀之体育篇的实施;“大课时”60分钟,拓展课程的开展。

基础课程:课课练,每节体育课中加入身体素质练习5-10分钟;羽毛球主项课,每周每班一节羽毛球课;国家规定的基础内容(球类、田径、健美操、技巧)。

发展课程:晨练,每天早上8:10– 8:35,班主任组织,体育教师为指导的形式开展丰富多彩的体育活动;健身大课间,全校师生齐聚操场,进行两套健美操和一套手语操的练习,冬零时就把手语操改成8分钟跑操,两套健美操不变;校运会,每届校运会学校别出心裁,强调“人人参与、集体项目、趣味项目”;课外体育作业,学生人手一本《体质健康成长册》,里面记录学生一学年所需要完成的内容,坚持六年的课外体育作业练习,做到有作业布置、有练习指导、有记录可查、有奖励机制;拓展选修课,学生根据自己的兴趣爱好选择自己喜欢的课程进行学习,主要开设篮球、羽毛球、轮滑、国跳、围棋、健美操、武术等;我的实验我来秀之体育篇,学校每周一1:00-1:30 在操场上设置擂台,让学生根据自身的体育特长或者爱好进行才艺展示。

卓越课程:竞训队,学校选拔有特长的学生组建各种竞赛训练队,通过长期训练提高学生竞技水平,为学校争光。主要有羽毛球队、篮球队、围棋队等。

图1 体育学科课程结构图

学校特色课程是基础课程的一种补充、拓展和延伸,在课程的建构中保证了学生各项核心素养的均衡发展。我校课程结构如图1所示。

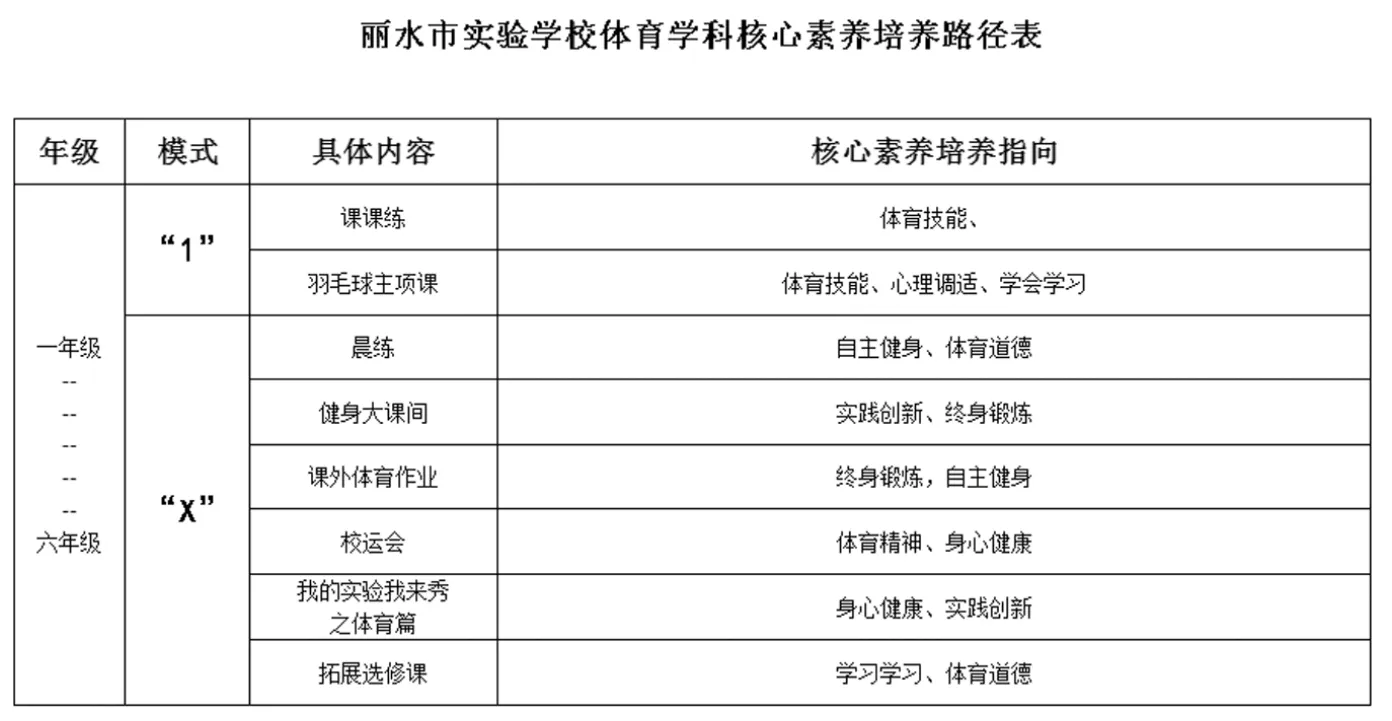

表1 体育学科核心素养培养路径表

根据学校的体育学科课程结构,学校将核心素养培养的路径通过不同的模块活动交织汇集(见表1),为学科的能力建设和核心素养的均衡发展提供可靠的依据。学校所做的一切体育课程都是为了让学生具备“终身发展和幸福人生奠基”所需要的必备品格和关键能力。

学校正在做正确的事情,学校正走在符合学生健康发展的教育成长之路上,核心素养是具有发展性、共同性、可塑性的关键素养,是知识、能力、态度的综合体现,就像房屋的地基一样,地基的牢固程度决定着房屋的高度。核心素养的导向对学校体育课程的建设具有重要的作用,引导学校思考存在的价值和育人的模式,重新组织教育要素,调整教学秩序;引导教师重新思考学科的本质、跨学科的必要和多路径的选择;引导学生穿越学科壁垒,联通直接知识和间接知识,关联知识与生活,彰显学习的实践性与创新性。[1]一项教育改革只有触及了教育的真谛,只有符合了学生发展的规律,就能够成功。