无尽的惆怅:南宋山水画—中国古代山水画赏读之二

2018-12-20韩少玄

文/韩少玄

南宋的空气里四处都飘浮着忧郁和感伤的心绪。南宋的文化、南宋的文学与艺术,无不浸染着这一股淡淡的愁绪,当然也包括水墨画。

从本质上讲,南宋在政治军事领域是一个抱残守缺、不思进取的时代,同样事实上也无所作为的时代。宋室南渡之后偏安一隅,表面看 来尽管也呈现出一派欣欣向荣、国泰民安的太平气象,但事实上内在的隐患却始终未消失过,而这些内在的隐患也成为了南宋每个国人心上的隐痛。文人总是一个时代心灵最敏感的群体,所以,南宋文人心中的隐痛比其他人表现得更加严重。令南宋文人痛心的是,沦丧的国土迟迟不能收复,以致再到后来他们几乎丧失了收复失地的信心,绝望之后,他们依然不能泯灭收复失地的愿望,并为自己不能完成自己所肩负的重任而深陷在无望的自责之中。在当时的诗词中,他们已经把这种自责表现得很充分了。另外更重要的一个方面,当时南宋小朝廷虽已避缩在江南咫尺之地,但来自北方的威胁却时时横亘着,对于当时南宋来说随时随地都有可能遭受被覆灭的命运。这种危机感,是一个文人无法摆脱的沉重的噩梦。

南宋 夏圭 梧竹溪堂图 23cm×26cm 绢本水墨 故宫博物院藏

南宋 李唐 溪山独钓图 32.4cm×85.9cm 美国弗利尔美术馆藏

因这两个方面的原由,导致了南宋文人文化心理上的无法愈合的创伤,换句话说,南宋文人普遍都在不同程度上患上了精神的洁癖。南宋文人的精神洁癖,同时在很多方面都表现了出来,而同时也得到了愈演愈烈且误入歧途的理学的支持。理学的观照视角从对天理的形而上探讨转变到对人的合理欲望的不近情理的压制和禁锢,所谓“存天理、灭人欲”“生死事小、失节事大”等说辞开始泛滥,几乎造成了我们文化在这一时期空前的灾难,并且其残酷性一直在后世的文化中残存着。理学遵循着这样的一个逻辑,在人和天地万物之间存在着一个本质性和本源性的天理,世间万物都以这一天理而确立着自己存在的理由和必要性,所以人存在的意义和价值同样要以天理为依据。但矛盾的是,天理其实是一种外在于人的规定,欲望和情感才是人最本质的持有,那么天理和人欲之间的不可共存性是昭然若揭的,但理学家并不这样认为,他们所面临的生存的危机感让他们做出这样的决定,既然天理和人欲不能并存,但为了能够缓解他们无比紧张的心理也为了能找到一个相对稳固可靠地存在理由,他们以消解欲望的方式靠近天理。而且他们也认为,当他们靠近了那个他们认为绝对可信的天理之后,他们生命中所面临的一切危机都将不再困扰他们。宋代对待女性的方式是残酷的,对名节气节的重视也是前所未有的,这其实只能说明宋代文人处理现实事物诸多难题的无能为力,他们只能退而求其次,径直绕过他们所应该真正面对的问题,而解决掉一些本来无足轻重甚至不成为问题的问题,以求得自己心灵上的满足和安宁。可以想象,此时的文人在内心深处是何等的自卑。令文化史学者和艺术史学者痛心不已的是,文化的自卑感自从此刻植入我们的文化艺术心理之后,就再也没有得到过彻底的克制,更无法奢谈自信。

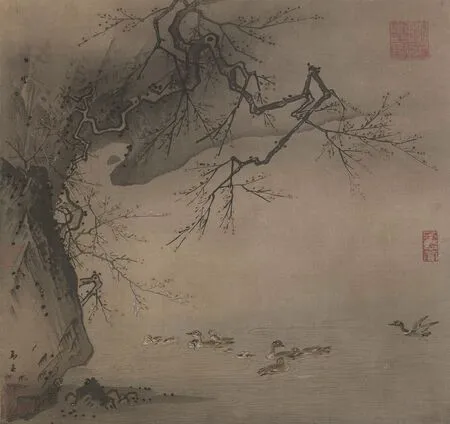

可以看到,五代北宋时期文人水墨画家笔下高川巨壑样式的山水画,到南宋时期基本上已经荡然无存了。作为转折时期的李唐,在他前期绘画中全景山水的宏大气象还没有全然隐退,但其后期作品却已开南宋文人水墨画家笔下“残山剩水”的先河。南宋山水画事实上的代表者是马远和夏圭,他们所绘山水有一个共同的显著特征,即,不再取自然山水的全景全貌入画而截取自然景物的一个部分作为描绘的对象,在画面构图上,马远和夏圭习惯上将素材安置在画面的某一角落或某一特定的空间内,在其他的位置留有大片的空白或者渲染朦胧缥缈的云水,因此后人将其山水画形象的称之为“马一角”“夏半边”。如果说马夏笔下的“一角”“半边”式山水画隐喻着南宋王朝的亡国之痛、失地之恨,其实这还只是在最浅显的层面上理解南宋的山水画。从更深的审美文化心理角度来看,南宋的文人水墨画家已经丧失了五代北宋画家面对自然山水的神秘性和无限性的勇气、能力与兴趣,心灵上的创伤使得他们将投射到外在自然世界高处、深处、远处的目光收了回来,他们此时更愿意照看与自己最切近的那一部分,或许他们意识到,唯有自己身边的一草一木一峰一溪才是真实可信的,存在于他们目力所及范围之外的山川似乎无关紧要,所以他们乐于描绘局部的山水景物也就不足为奇了。南宋山水与五代北宋山水画的区别,可以简洁的表述从“大”到“小”的转换,文人的生命境界也开始慢慢的浅显了,当他们开始关心自己身边的一草一木的时候他们就已经开始表示他们对有限生命的超越问题不再有足够的兴趣,取而代之的是无比怜惜的感喟生命的有限和短暂,他们承认面对这一切无能为力,体验感伤是他们唯一能够做到的。在南宋的边角山水中,局部的山水形象对应着人自身存在的残缺,能够看到残缺性的存在固然难能可贵,只是一味的肯定和叹息却是不应该的,形而上的生命超越之路由此受阻,障碍不是来自外部而是文人水墨画家自己,他们的生命本身也随着山河的破碎而破碎,他们也已经无力修复一个完整的价值世界,或许他们也不曾奢望能够拥有一个完整的价值世界。在行动能力上,南宋文人有着先天致命的缺憾,他们行为上的无力感却又病态的加剧着他们精神上的洁癖,表现在他们的山水画中,使虚无缥缈的云水渲染得到前所未有的重视。南宋的文人水墨画家之所以如此青睐云水,似乎是因为,云水的变幻莫测和游移不定贴近着他们忧郁的性格,而云水的轻盈、柔弱、无尘也更贴合他们在精神上对于高雅趣味的极度渴求,当他们将云水渲染进一步简化为画面的留白也就实现了他们对于洁净的偏好,“落得一片白茫茫大地真干净”。南宋的文人水墨画家,都希望能够有幸守望着这样一方干干净净的净土,如是,他们方能心安理得、安然无忧。在现实视域中,绝对洁净的净土是不可能存在的,于是他们就借助笔墨来实现,或许他们成功了,或许他们在成功的同时又注定失败了。

南宋 马远 梅石溪凫图 26.7cm×28cm 绢本设色 故宫博物院藏