当代书法的精神境界及其塑建

2018-12-20陆明君

文/陆明君

当代书法,自二十世纪八十年代以来,走过了三十多年的复兴之路,出现了繁荣的景象,主要体现在以下几个方面:一是书法呈现出前所未有的多样化风格。在社会大变革、全球性文化融合与碰撞时代的背景下,对人们的艺术观念及审美趋向都会形成影响,而书法本体的抽象性及表现上的宽广性等也为当代书法提供了开阔的探索空间,催生了书法的多元化现象,现代书法、传统书法及介于二者之间的书法美术化倾向、书法庸俗化现象等并存,书法家及爱好者的创作意识及“艺术性”旨向被空前的张扬。二是书法破除了门坎的高限,成为平民百姓都能参与的艺术。书法在当代虽与日常应用日渐疏离,然而其实用价值的式微,却没有阻隔爱好者参与的热情,并且当今出版、展览、视频等传媒的发达消弭了人们亲近它的条件,只要喜好都可以投身其中,已不再如古代社会书法仅囿于文人士大夫阶层而与寻常百姓难于结缘。三是书法的专业化体系的建立、发展与壮大,使书法赢得了体制上的地位与学科上的提升。新时期以来,从全国及各省以及地、县等书法协会的建立,各级书法院、研究所等专业创作与研究部门的纷纷设置,以及众多高等专、本科及硕士、博士、博士后书法教育体系的设置等,凸显出当代书法发展中的专业化进程,并越来越发挥出其作用及成效。四是书法作为一种艺术商品真正进入到了流通渠道。纷纷涌现并异常火爆的艺术品拍卖会、画廊及书画经纪商,将当代书法推向了市场运行机制,彰显了其价值属性,并在消费时代影响着人们的观念、审美等。以上这些方面也充分展示出书法的发展前景,而书法在繁荣表面的背后也存在着诸多问题,制约着当代书法的高度,一个突出的现象是,当今的书家中不乏有志者,他们不乏功力与技巧,也不乏天赋、灵气,却少有能焕发出内在精神的作品,正如有论者所指:“就艺术论,当代书法不缺创新、不缺形式、不缺个性,甚至不缺技术,总之,不缺时代精神。缺什么呢?把今与古对照,大多数书法家的作品缺文心、缺静穆、缺苍古、缺拙朴、缺内美的力量,缺诗意的气息和格调,因此,也就缺了境界。”这并不是个别人的观点,而是一种共识,所以近年来从中国书法家协会到各文化团体、业内专家学者等,都在呼吁提倡或强调书法家的人文修养问题。

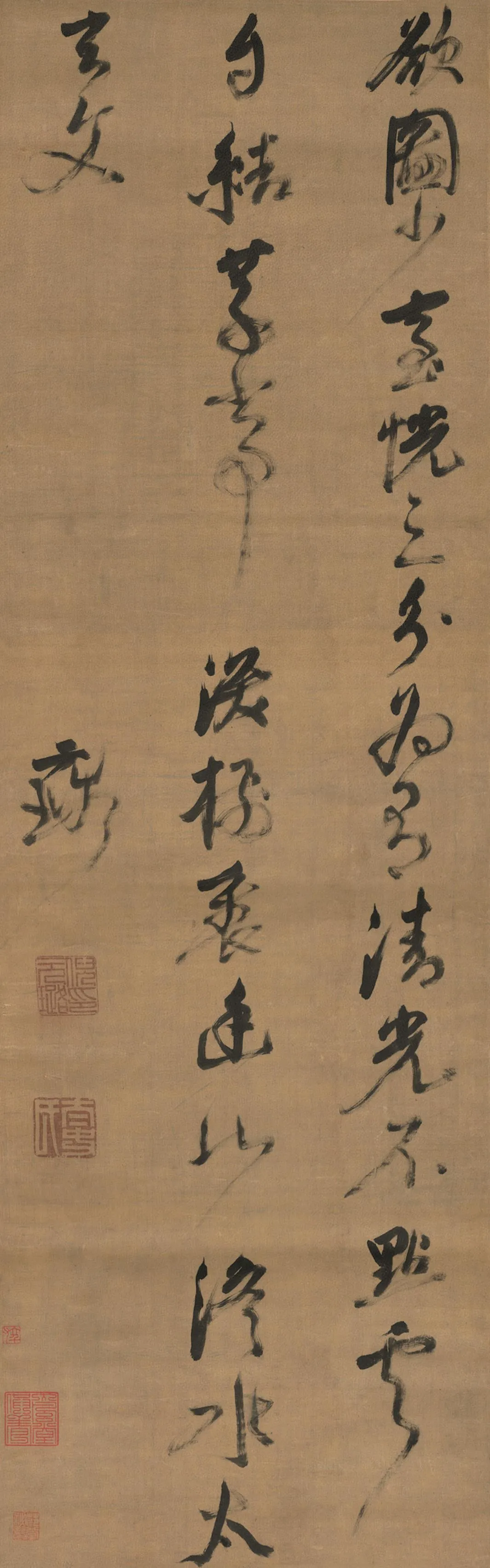

明 文徵明 汉宫晓色词 23cm×38cm 无锡博物院藏

近二十年来,中国书法完成了自晚清碑学以来一百多年在书法理论及认识上的清理,在理论建设、史学研究、审美批评、创作人才的培养诸多方面都取得了丰硕的成果。当代书家对书法艺术本质的理解、他们的艺术观念及艺术审美都有了长足的进步,并且在艺术创作上进行了不懈的探索,形成了新的书法创作与审美风尚,主要体现在两个方面:其一,书法的美术化趋向。中国书法与中国画有着天然的相通之理,书画同源成为人们认识二者关系的起点,而宋元以后文人写意画的兴盛,在具体的笔墨运用及精神意蕴上更拉近了二者的紧密关系。改革开放以来西方各种艺术及美学理念的集中涌入,给中国的艺术带来了深刻的影响,在书法上主要受西方抽象艺术的影响,一部分前卫书家们吸收日本墨象派及西方抽象艺术质素而进行了大胆探索,试图在传统书法表现形势之外,寻求点线架构的新的视觉审美,但绝大多数都因表现激进而搁浅,其中一个最关键的问题就是他们往往没有守住汉字这一底线。而近十几年来,以展览为中心的当代书法创作,出现了借助于美术构成原理,强化作品形式,追求视觉感受的风尚。有的学者从理论上还作了探讨与阐释,并认为传统书法的笔法与结体已被古人开发殆尽,书法的发展创新唯一的突破口是在形式构成上。而这些观念与展厅效应的实际相契合,也促发了其广泛地流行。但这一类的作品,一个比较普遍的问题是,强化了视觉感受,却失去了传统书法中的内涵与意蕴,能刺激眼球,而索然乏味。其二,书法的技术化趋向。当代也有大批书家坚持在传统书法的继承上用力,在取法的广泛性与对笔法探索的深入性等方面都做了不懈地努力,近年来尤以追宗“二王”体系的书风为代表,他们注重书法的技术性,试图走出一条既接近古人又有个性的书法之路。对此,有论者总结说:“我们刚刚经历过,或者说还正在经历着,‘新帖学’似乎轻松地破解了历代书法家的技术密码,但还没来得及产生超迈前贤的实绩,就已经又沦为‘流行帖学’和‘伪二王’了。所谓‘伪二王’,指的是展览体或流行体的帖派作品。这些作品尽管技术来源于帖学经典,但整个作品是技术的堆砌,看不到情性的表达,空疏乏味。大量小字拼贴,侧锋取妍的强调,以及字串的反复运用,一开始带给人们耳目一新的惊喜,久之则令人生厌。人们甚至迁怒于技术,把当代帖学创作的技术称为‘唯技术’。”这是非常实际而到位的概括。以上两种书法现象,在当代书法中是相当突出的。当代书法创作“繁荣”背后的失落,当然有着深层的历史原因,这是“五四”新文化运动以后传统文化惨遭厄运与冷遇的宿命表征,文化断裂造成了书法与文化的疏离,文化层面上的书法由“道”降为了技艺层面上的“技”。实践证明,游离于书法本体元素之外与仅仅滞留于技巧层面的书法创作都是偏狭的,书法艺术的生命力与本质问题在于其内在的精神境界。换言之,书法必须实现人文价值的重建,才有广阔的前景。对此我们应从以下几方面去认识与探求。

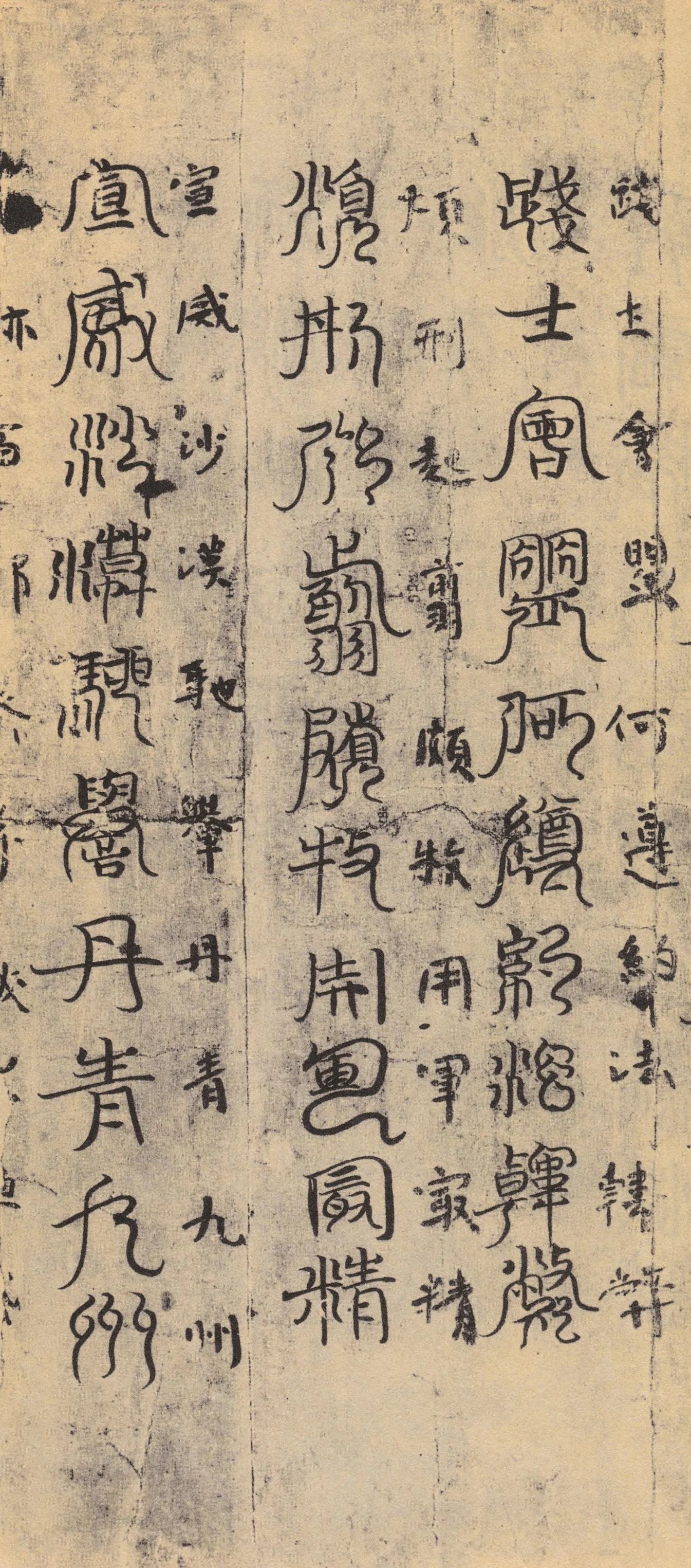

倪元璐 题画行草诗 130.3cm×41cm 台北『故宫博物院』藏

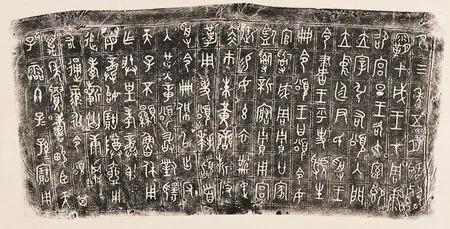

佚名 敦煌篆书千字文残卷

一、立足于书法本体的探求与发展

汉字从成体系的甲骨文至晋唐,其书体式样一直处于不断的演进中,晋唐以后成为了书写风格的变化与传承。汉字在漫长的历史发展中,始终在实用的前提下朝着美观的趋向发展,最后成为既能表达思想意图,又能展现情感的实用与审美高度结合统一的独特文化形式。在汉代“书法之道生焉”现象出现以后,书法的审美功能日渐突出,在文字的构形及点画形态上,即可体现书写者的精神风貌,并为人们不懈地追索,张怀瓘“妍美功用居下,风神骨气为上”,表达出古代士人更重视于书法精神境界的探寻。而书法在漫长的演进中,始终没有脱离可读性,即以保证人们可辨识为前提下的变化,并沿着汉民族哲学文化背景下的审美共性发展,故在点画的表现形态及文字结构上形成了一定的规则,书写中强调出“法”的地位。中国文字及书法之所以能成为集语言表达工具与情感表现两者高度统一的世界上独一无二的特殊艺术形式,即是书法本体的“法”的制约与规定,才没有像其他民族文字如古埃及、古巴比伦等同是起源于象形文字却遭淘汰或消亡。所以强调书法艺术的本体性地位,就要明确书法的基本要素与创变的前提及条件,就等于自觉地维护了这一传统艺术形式。“百花齐放,百家争鸣”的文艺方针,鼓励艺术上的大胆创新与探索,但创新不能成为消解传统文化精粹的理由或借口,创新需是对既有文化形式的丰富与发展,而不是颠覆与叛离。全球性文化的碰撞与融合及当代书法的多元化现象等,都昭示着书法发展面临着空前的挑战,同时又有着千载难逢的历史机遇,正确认识中西文化的本质性差异,增强文化自信意识,从而不盲目消解本土文化背景下的书法,而是要将这一最具东方特点与意味的文化符号,渗透于世界大文化的土壤中,在文化发展战略中发挥出其特殊的作用。

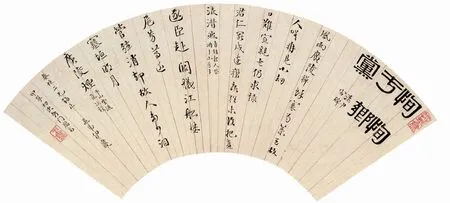

清 伊秉绶 行书自书诗 16.5cm×49cm 故宫博物院藏

在当代书法的诸多机制及环节中,最关键的问题是要正确认识并做好书法的普及教育与提高这两个方面的工作。汉字书写由毛笔而硬笔,由硬笔而键盘,在书法日渐疏离了实用的情形下,书法也就意味着疏离了人民大众,要捍卫书法艺术,而不是将其做为世界文化遗产封存起来,为了不至于在少数人的孤芳自赏中日渐消弭,就必须做好书法的普及教育工作,令人欣慰的是教育部已经将书法纳入中小学教育规划中,颁发了《中小学书法教育指导纲要》,《纲要》指出:“书法教育对培养学生的书写能力、审美能力和文化品质具有重要的作用。”这为培养良好素质的下一代,从根本上改变书法的生态环境,使书法走向理性回归奠定了基础。近年各级书法协会及社会民间团体组织的书法活动颇为频繁,各种年龄段、各种职业及文化层次参与到书法中的人越来越多,书法进入了真正的复兴时期。书法在当代社会的推广,既是平民百姓在文化权利上的回归与提升,又是一种社会历史的进步,也是党的文艺为人民大众服务方针的体现。在此背景下,也有学者担心的指出“书法大众化的喧嚣则从文化与审美双重维度削平了书法的价值”,认为书法的泛化,降低了书法的雅文化与精英文化的高度与品格。这一观点虽有失偏颇,但问题的提出足以令我们反思与警醒,我们既不能拒斥于人民群众参入书法的热情,又不能因此而使书法沦落成为一种人人可为可标榜的泛艺术,而丧失书法本来的高贵品格与文化精粹属性。书法的普及、人民大众的参与,并不等于说降低了书法艺术的门坎,而是书法艺术之林赖以生长的土壤。要区分书法参与者的不同层次,书法既有娱情修身的功能,也承载着文化艺术的高度,二者并行不悖。在书法的普及与大众层面上,则首先体现为前者,以定心、明性、通情为旨归;而在书家艺术表现与追求层面上,则主要指向于后者,以深厚功力、丰富的表现技法探求其道,展现境界。前者是书法艺术金子塔的底部,而后者是其尖顶,而尖顶的高度不是孤立存在的。正如当下人们针对中国足球萎靡不振现象而讨论的,要从根源上有效解决问题,不是在国家队上作文章,而要在民众中发展这一体育运动。所以当代书法的普及工作对未来书法的发展具有重要的意义。同时我们也要清醒地认识到,当代书家主体的平民化趋向,从创作与审美的两种层面都制约着书法的发展,这与古代社会书家的主体为文人士大夫阶层,形成了突出的反差,当代书法人文精神的缺失根源即在此。时代呼唤大家,呼唤精品,这是人们的热切期待,而首先是要产生出深怀社会抱负及人格魅力并具深厚文化修养的书法人,在这一前提条件下并具备高超专业创作能力者,才能脱颖而出。

二、内容、形式与时代精神

清 王澍 如南山之寿 71.8cm×49.3cm 故宫博物院藏

张怀瓘在《书仪》的开篇即云:“昔仲尼修《书》,始自尧舜。尧舜王天下,焕乎有文章,文章发挥,书道尚矣。”书法是应乎于文,亦即应乎人的思想才有了存在的价值与意义,故其在谈到文与墨的问题时云:“夫知人者智,自知者明。论人才能、先文而后墨。羲、献等十九人,皆兼文墨。”也就阐明了书法作品的内容问题,像“二王”等留芳于世的大书家不唯在书法上笔精墨妙,都是能兼胜于文辞表达的。纵观历史上的书法名作,无不是内容与艺术的兼优,如被称为三大行书的王羲之《兰亭序》、颜真卿《祭侄稿》、苏东坡《寒食诗帖》,其情感丰沛、文思激荡的内容本身,都是极富感染力的名篇。而当代书法创作的实际情况往往是,书家多抄写古代诗词,而不考虑书写内容的合宜与否,内容与创作时的情感不发生关联,创作情感只生发于笔墨字形中,书写内容中的文字仅是表现形式中的点画组合,因此出现了写狂草的书家会反复写“采菊东篱下,悠然见南山”或“小桥流水人家”,写秀美或散淡书风的照样会写“惊涛拍岸,卷起千堆雪”或“壮士渴饮匈奴血”等,书写风格与文字内容意境毫无关涉甚至相悖的情况非常普遍。虽然书法艺术形式本身即是审美的载体,在欣赏书法作品时以视觉感官为先导,往往是忽略内容的,但仔细咀嚼和品味,便会与内容发生关联,即关涉到了作品的人文内涵问题。当代书法的文辞内容书写,是一个很难堪的问题,“五四”新文化运动以来,发生了文言的解构,现代白话文的语言表达方式,其中诸多的“的”“了”“个”,等等,确实不如古代文言形式或诗词更适宜于书法创作,但这不能成为书法拒斥当代文字表现的理由。抄录古人的诗词及名篇格言,固然仍是书法的合宜文字载体,但书法家不能一味地囿于古人的诗文情境中,而不见自我的情感与思想表达。当然这不是书家的认识问题,而主要是修养及语言表达上的力不从心。长期以来传统文化的断裂,造成了书家队伍人文基因的严重缺失,书法界现流行一种说法,称“书家学者化”,这体现出人们期望书家应有健全的知识与深厚的文化底蕴。其实,书家与学者的关系并不为要,书法家最必备的是文学方面的修养与才能,因为书法的本质是书家通过笔墨来诗意地抒发自己情感与意志。书法与古典诗文等的密切关系,既要求我们在古典文学的继承上下功夫,又迫使我们能在现代文学中实现通变和新的创造。我们说书法当随时代,首先在表现内容上当体现时代气息,书法家有讴歌时代、讴歌真善美的义务与责任,这也是书法作品人文价值的最直接的体现。

当代书法的“形式”是最受书家重视并引发受众关注的问题,以“展厅书法”为中心的当代书法创作,颠覆了古代以卷轴、书札为主的文人品玩式的审美情境,快节奏的生活方式与展厅书法效应的相合相宜,使书法越来越重视形式及风格上的多样化与丰富性,强化了书法的创造品格,书法家不断调整着自己的创作方式、思维及形式语汇,以保持作品的活力与生机。但其中有相当一部分书家,过于自信或盲目地彰显所谓的自我艺术个性,或将书法作为宣泄性情追求快意的工具,过于强化书法的形式效果,极尽“创造”之能,与社会大众的审美欣赏形成了极大的反差。书法艺术固然是以创作者为主体的,但不能不思考创作是为个人还是为大众的行为目标,作品流布于社会,创作者的意志就会被剔除,完全成为了广大受众的审美评判对象,毫无疑问艺术作品的评判是以观众为标准的,而不掌握在作品的创作者一方,所以只关注创作过程与创作感受而不考虑欣赏大众我行我素的观念是陈腐落伍的。另外,在书法的形式之外还有时代风格问题。谈形式则必然涉及风格问题,而形式与风格又是相互依存的,形式可以是共性的,而风格通常是指向书家个性的。书法风格涉及书法创作中各种笔墨、空间及造型的运用及组合关系上,以及对书法中各种对立统一矛盾体如正奇、刚柔、方圆、疾缓、燥润、巧拙等的把握,还有关涉到书家的学识修养等。而时代书风,是一个时期内书法群体性的风格趋向,同时也是大众审美趣尚的反映,是历朝历代都具有的一种艺术审美思潮,任何一个人都不能脱离他所生存的时代环境,书法家的作品都会有意或无意地打上时代的烙印。而时代书风更需要加以引导,当代书法应发挥书界核心人物及书坛精英的影响作用,以雅正为主导,弘扬一种正大气象,这不仅符合以儒学为主体的传统审美思想,而且也契合于当代和谐社会积极进取的要求。当代书法风格的多元,体现在书体及形式表现上,而主流书法的内在意蕴,要契合于时代精神,这也是书法这一传统艺术形式在当代的灵魂重铸,只有这样,当代书法才能具有生命力并得到价值认同。

三、书法家的人格修为

颂壶

书法的高度抽象性,不仅为书家提供了广阔的艺术创造空间,而且书家自身具有的精神状态如气质、学识、修养等也会反映到作品中。古代即普遍有“文如其人”“书如其人”的观点,刘熙载还引申说:“书者,如也。如其学,如其才,如其志,总之曰如其人而已。”书品即人品,成为古代重要的书学思想,虽失于偏执,不尽符合于实际,但人们还是愿意接受这一观点,所以颜真卿因忠义而使其书法倍受推崇,秦桧、蔡京因奸侫而致其书法为人所嗤。在古代,书法能名世者,或权重门高的达官贵人,或才富五车的文人骚客、或振流拔俗的仁人志士,而平民书法虽工不贵,这就是古代书法在艺术因素之外所承载着的人文品性。当代书法以人论书的现象虽然还会时有发生,但人们的理论认识有了很大的提高,一个普遍的观点是书法在逾越了技术层面的前提下,如不具备一定的文化修养,其书法之路就不会走远,只能是玩弄技巧的写字匠而已。宋人论书尤重“胸次”,黄庭坚还力诋一个“俗”字,其云:“士大夫处世可以百为,唯不可俗,俗便不可医也。”并以有无人格及内在的学问修养来判定书法的高下、俗与不俗,其还说:“学书要胸中有道义,又广之以圣哲之学,书乃可贵。若其灵府无程,政使笔墨不减无常、逸少,只是俗入耳。”并指出医俗唯在于学。徐复观在《中国艺术精神》一书中曾说:“艺术家的学问,并不以知识的面貌出现,而系以由知识之助所升华的人格、性情而出现。”评鉴书法及艺术品,首要是对其“格”的判定。艺术品中的格,简要地说即作品表现出来的精神气质,是与创作者自身的人格修为相对应的。艺术家的人格境界,首要在于具有高尚的心志与情操,就是自期自许的立身之地。就现实而言,则是要有社会“道义”,要有文化使命感与担当精神,而不是拘于个人的名利中。古代传统文人尚且有“修身、齐家、治国、平天下”的抱负,这种入世的儒家思想,在当今仍然具有现实意义。中华民族的伟大复兴,不仅是经济的崛起,还必须要有文化的支撑,文化成为国家间的软实力竞争。书法作为中华传统文化的精髓,书法家有责任将其发扬光大,成为国人精神生活的重要内容,并以其独特的魅力展现于世界文化的大舞台。

注释: