脂溢性角化病的皮肤高频超声及皮肤镜特征分析

2018-12-20王诗琪刘洁刘兆睿池诚刘跃华晋红中

王诗琪 刘洁 刘兆睿 池诚 刘跃华 晋红中

100730中国医学科学院 北京协和医学院 北京协和医院皮肤科

脂溢性角化病(SK)被认为是皮肤科最常见的良性肿瘤之一[1],临床上易与色素痣、基底细胞癌(BCC)、鳞状细胞癌(SCC)及恶性黑素瘤等相混淆[2],必要时需行组织病理活检进行鉴别。皮肤影像技术,包括皮肤镜、皮肤高频超声检查等,具有在体、无创、实时、快速、可重复等特点,有助于常见皮肤病的辅助诊断及疗效评估[3⁃6]。我们分析SK皮损皮肤高频超声和皮肤镜下表现,对SK的不同维度皮肤影像特征进行总结,以探究皮肤高频超声和皮肤镜在SK无创皮损评估中的应用价值。

一、对象与方法

1.对象:2017年8-12月在北京协和医院皮肤科门诊就诊并符合以下入选标准的SK患者。入选标准:①由主治及以上职称医师临床诊断为SK[7];②就诊前1个月内皮损部位未外用药物治疗。8处皮损行组织病理检查诊断为SK[2,7]。本研究通过中国医学科学院北京协和医院医学伦理委员会批准(S⁃K371)。取材前患者均签署知情同意书。

2.皮肤高频超声图像采集与评估:采用MD⁃300SⅡ型皮肤超声诊断系统(天津迈达医学科技股份有限公司),分别使用50 MHz和20 MHz超声探头采集皮肤高频超声图像。20 MHz探头探测深度不小于10 mm,轴向分辨力≤0.1 mm,侧向分辨力≤0.2 mm;50 MHz探头探测深度≥4 mm,轴向分辨力≤0.05 mm,侧向分辨力≤0.05 mm。由2位经过皮肤高频超声培训的皮肤科医师在不了解组织病理及皮肤镜结果的情况下进行评估。根据文献[6,8]及预实验结果,对50 MHz和20 MHz超声图像的以下特征进行总结分析,特征由上自下分别为:①皮损上方增强高回声;②角质层块状或点状增强高回声;③表皮高回声伴后方声影;④形态规则、边界清晰;⑤皮损内不均质低回声;⑥皮损内点状或块状高回声;⑦皮损基底位于同一水平面;⑧皮损下方真皮回声减低。

3.皮肤镜图像采集与评估:使用奥地利MoleMax公司(MoleMax HD,Digital lmaing Systems)的皮肤镜系统,在偏振浸润、偏振非浸润及非偏振浸润模式下采集同一皮损的皮肤镜图像,镜头与皮损之间使用75%乙醇作为浸润液体,放大倍数为20、30或40。由2位经过皮肤镜培训的皮肤科医师在不了解组织病理及皮肤高频超声结果的情况下进行评估。根据文献[2,9]及预试验结果对以下皮肤镜特征进行总结分析:①边界清楚;②虫蚀状边缘;③粉刺样开口;④多发粟粒样囊肿(>3个);⑤沟嵴/脑回状模式;⑥亮白色条纹;⑦血管形态,如点状、线状、发夹样、盘绕状及螺旋状;⑧血管分布,如簇集、放射状或不规则。

4.统计学分析方法:应用R软件。采用卡方检验评估每种超声特征在50 MHz和20 MHz两种超声下差异是否有统计学意义,而后比较50 MHz和20 MHz超声对SK高频超声特征整体的评价差异。P<0.05为差异有统计学意义。皮肤高频超声与皮肤组织病理或皮肤镜特征的对应关系采用简单匹配系数进行分析,简单匹配系数越高,代表对应关系越强。

二、结果

1.一般情况:共纳入46例SK患者,男21例,女25例,年龄33~80(57.98±11.81)岁。皮损共50处,位于躯干25处,面部15处,四肢4处,头皮3处,颈部3处。

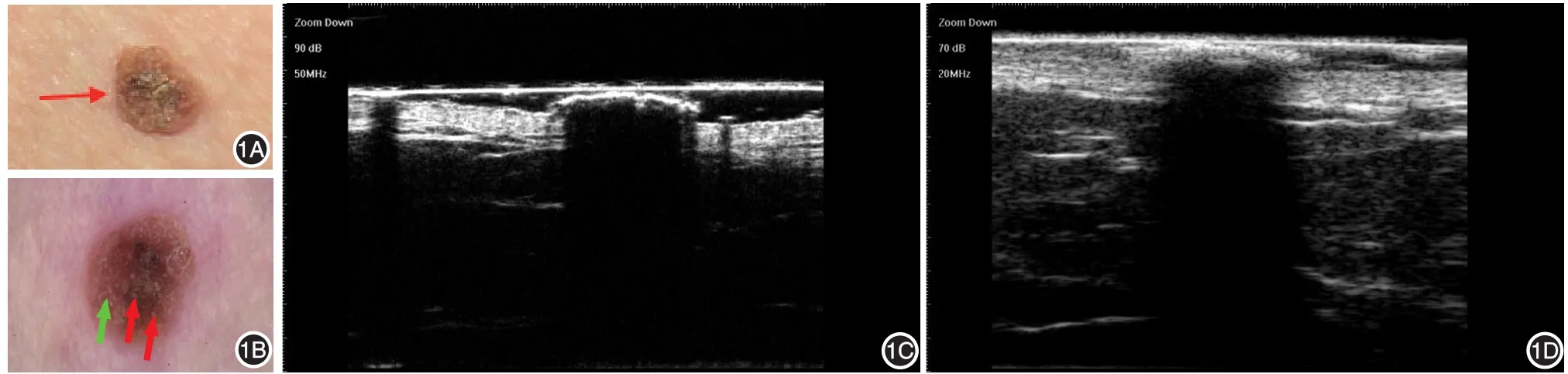

2.SK皮损皮肤高频超声表现:见表1。50 MHz超声下可见形态规则且边界清晰的皮损46处(92%),其余4处因表皮后方为完整声影区,使皮损形态及边界无法确定(图1C);20 MHz超声下41处(82%)皮损可见该特征,其余9处皮损3处因表皮后方为完整声影区,使皮损形态及边界无法确定(图1D),6处边界不清晰。50 MHz超声下40处(80%)皮损可见基底位于同一水平面,其余10处皮损中4处因表皮后方为完整声影区,基底位置无法确定(图1C),6处皮损基底不在同一水平面;20 MHz超声下36处(72%)皮损可见该特征,其余14处皮损中3处因表皮后方为完整声影区,基底位置无法确定(图1D),11处皮损基底不在同一水平面。50与20 MHz高频超声8个皮肤高频超声特征分布比较显示,差异有统计学意义(χ2=23.1,P=0.002)。除皮损内不均质低回声、形态规则与边界清晰和基底位于同一水平面3个特征以外,50 MHz超声对其余5个特征的成像率均显著优于20 MHz超声。

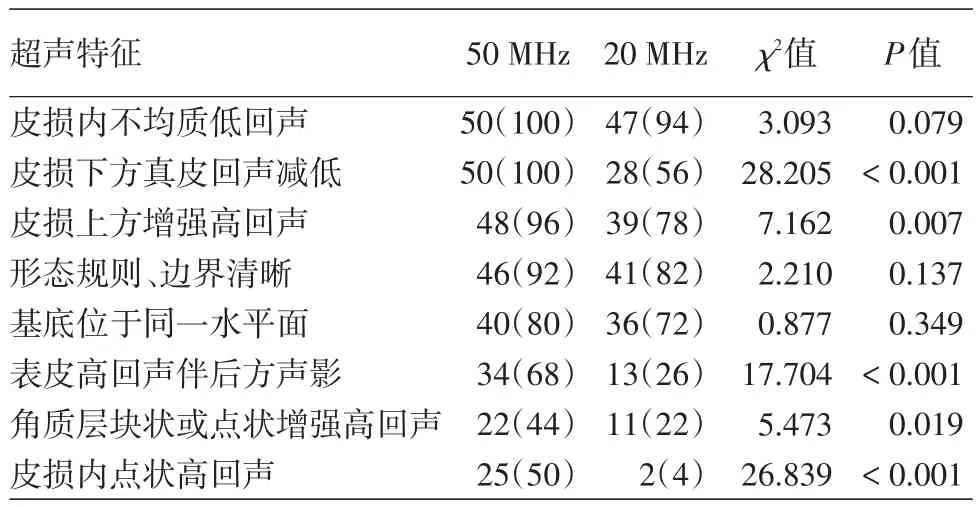

表1 50处脂溢性角化病皮损50 MHz与20 MHz皮肤高频超声特征[处(%)]

3.皮肤高频超声与组织病理的对应关系:8处行组织病理检查的皮损,50 MHz超声下角质层块状或点状增强高回声与组织病理中假性角囊肿的简单匹配系数为5/8,其中4处二者同时出现,1处二者同时不出现;而20 MHz超声下二者的简单匹配系数为0。50 MHz超声下皮损内点状高回声与组织病理中角囊肿的简单匹配系数为4/8,4处均为同时出现;而20 MHz超声下二者的简单匹配系数仅为1/8,为同时不出现。50 MHz和20 MHz超声下皮损基底位于同一水平面这一特征和组织病理中皮损基底位于同一水平面特征的简单匹配系数均为6/8,且均为4处同时出现,2处同时不出现。

4.皮肤镜表现:50处皮损均边界清楚,其中,45处(90%)有粉刺样开口,31处(62%)有沟嵴/脑回状模式,30处(60%)皮损内有发卡样血管,有多发粟粒样囊肿的皮损24处(48%),21处(42%)有虫蚀状边缘,3处(6%)有亮白色条纹。此外,皮损内还可见点状(11处,22%)、盘绕状(10处,20%)、线状(8处,16%)和螺旋状血管(2处,4%)。所有血管分布不规则(31处,100%)。

5.皮肤高频超声和皮肤镜表现的对应关系:50处皮损中,50 MHz超声下角质层块状或点状增强高回声与皮肤镜下粉刺样开口的简单匹配系数为42%(21处),包括19处二者同时出现,2处同时不出现;而20 MHz超声下二者的简单匹配系数为20%(10处),包括8处同时出现,2处同时不出现。50 MHz超声下角质层块状或点状增强高回声与皮肤镜下多发粟粒样囊肿(>3个)的简单匹配系数为58%(29处),包括14处同时出现,15处同时不出现;而20 MHz超声下二者的简单匹配系数为48%(24处),且均为同时不出现。

典型皮损的临床、皮肤镜、皮肤高频超声和皮损病理图像见图2。

三、讨论

图1 无法确定皮损形态及基底情况的脂溢性角化病临床、皮肤镜及超声特征 1A:右侧胸壁棕色鳞屑性斑块,表面明显黏着性鳞屑(红色箭头);1B:皮肤镜(非偏振浸润模式,×20)示边界清楚,多发粟粒样囊肿(红色箭头),沟嵴模式(绿色箭头);50 MHz超声(1C)和20 MHz超声特征(1D):皮损上方表皮回声增强,但由于后方为完整声影区,均无法确定皮损形态、边界及基底情况

图2 典型脂溢性角化病皮损临床、超声、皮肤镜及病理特征 2A:右侧腹壁黑褐色斑块;2B:20 MHz超声下自上而下可见平直的水囊膜高亮回声(蓝色星号),表皮细带状高回声(绿色星号),不均质低回声的皮损,形态规则、边界清晰(绿色圆圈),真皮较宽中等回声区域,内部包含混杂的不同强度回声(红色星号),最底层为无回声的皮下组织(黄色星号);2C:50 MHz超声下可更清晰地看到皮损上方回声增强(绿色星号),表皮团块状高回声伴后方声影(红色箭头),皮损基底位于同一水平面上,形态规则、边界清晰,内部呈不均质低回声,可见点状高回声(绿色圆圈),皮损后方真皮回声减低(红色星号);2D:皮肤镜(非偏振浸润式,×20)示边界清楚,沟嵴模式(红色箭头),粉刺样开口(绿色箭头);2E:组织病理(HE×25)示表皮疣状增生,角化过度,可见棘层肥厚,基底层色素增加,真皮浅层淋巴细胞浸润

皮肤镜从水平方向观察表皮及真皮浅中层皮损的色素结构及血管特征;皮肤高频超声,能清晰分辨皮肤表皮、真皮及皮下组织,从垂直方向判断皮损范围、深度、血流、性质及与周围组织关系[10]。二者从不同维度成像,可互相补充、相辅相成。以往研究多局限于单个皮肤影像技术,我们创新性地分析同一SK皮损不同维度的皮肤影像特征,以期为精准医学和人工智能及远程医疗的发展打下基础。

在皮肤高频超声下,不同组织根据角质、胶原和含水量的不同而表现为不同的回声[11]。皮肤高频超声通常可将健康皮肤分为3层:表皮表现为细带状高回声;真皮为较宽的中等回声区域,内部包含混杂的不同强度回声;最底层为无回声的皮下组织[12⁃13]。目前国内外仅有少数研究[8]涉及SK皮肤高频超声,并且尚没有研究涉及中国人群。本研究中,皮肤高频超声下SK表现为皮损上方增强高回声,角质层块状或点状增强高回声,表皮高回声伴后方声影,皮损形态规则,边界清晰,皮损内不均质低回声及散在点状高回声,基底位于同一水平面,皮损下方真皮回声减低。除皮损内不均质低回声、形态规则与边界清晰和基底位于同一水平面3个特征以外,50 MHz超声对其余5个特征的显示均显著优于20 MHz超声,且50 MHz超声对SK皮损的整体评价显著优于20 MHz超声,表明50 MHz超声对SK皮损的成像更具优势。以下仅对50 MHz超声下SK皮损高频超声特征进行分析。

本研究中,皮损上方增厚的表皮高回声和下方真皮回声减低分别存在于96%和100%的皮损中,以往研究证明二者对SK的诊断具有较高的敏感性和特异性[8]。Harland等[8]研究还表明,当取真皮回声反射率(dermal echogenicity ratio,即皮损下方真皮回声与两侧正常真皮回声平均值的比值)<3时,正确区分恶性黑素瘤和SK的敏感性为100%,特异性为79%;结合皮损上方增强高回声,特异性可提高至93%。本研究中所有患者均可见到皮损内不均质低回声(100%),但以往学者认为这一特征并不具有特异性,也可见于色素痣、BCC、SCC和角化棘皮瘤、恶性黑素瘤等[6]。本研究中,46处皮损形态规则、边界清晰,能较好地反映本病的组织学特征,其余4处由于表皮角化过度明显,与其下方的组织之间声阻抗差异较大,几乎所有声波均被反射,所以表现为表皮回声明显增强且后方为完整声影区,使后方结构无法显示,皮损边界无法判断;40处皮损基底位于同一水平面,与组织病理中肿瘤病变的基底位于同一水平的特点相对应(6/8),说明皮肤高频超声能够较好地显示这一组织学结构。此外,以上两个特征也有利于皮损范围和深度的测量。表皮高回声伴后方声影与探头发出的声波被显著角化过度与角化不全的表皮反射有关。角质层块状或点状增强高回声见于44%的皮损,推测可能与组织病理中表皮的假性角囊肿(简单匹配系数为5/8)及皮肤镜下粉刺样开口(简单匹配系数为42%)有关。而皮损内点状高回声(50%)可能与组织病理中表皮内角囊肿(简单匹配系数为4/8)和皮肤镜下多发粟粒样囊肿(>3个)(简单匹配系数为58%)有关。Uhara等[14]发现BCC的高频皮肤超声图像也可见皮损内高回声点,认为高回声点可能与钙化、角囊肿和细胞凋亡有关。SK皮损超声特征与组织病理不完全对应,可能与二者观察的垂直切面不同有关。

本研究中,所有SK皮损在皮肤镜下均边界清楚,此外,出现频率排在前4位的是粉刺样开口、沟嵴/脑回状模式、发夹样血管、多发(>3个)粟粒样囊肿。这与李薇薇等[15]研究结果相符,即中国人群SK皮肤镜下特征排在前4位的是粉刺样开口(63.3%)、沟嵴结构(42.7%)、发夹样血管(42.7%)、粟粒样囊肿(40%)[15]。其中,粉刺样开口病理上对应于开口于皮肤表面的假性角囊肿[2],通常在浸润模式下观察更清晰。沟嵴模式病理上对应于表皮乳头瘤样外观,当弥漫分布于整个皮损时即呈“脑回样外观”;沟嵴模式的另一种表现是“肥指征”,常见于平坦或轻度突起的皮损,而沟嵴模式常出现于结节状皮损[2]。发卡样血管,也可见于恶性黑素瘤、SCC、BCC及其他皮肤肿瘤,病理上对应于真皮乳头毛细血管扩张,由于真皮乳头方向的改变而导致血管倾斜成一定角度,所以在皮肤镜下呈发卡样[16]。粟粒样囊肿,组织病理上对应表皮内角囊肿,非偏振光下显示得更清晰[17],也可见于色素痣、BCC或恶性黑素瘤等,研究证明多发(>3个)较小粟粒样囊肿(< 1/3 mm)是SK和恶性黑素瘤的重要鉴别点[18⁃19]。

综上所述,皮肤高频超声和皮肤镜可以从不同维度对SK成像,均呈现出一定特征,提示二者在SK的皮损评估中具有良好的应用价值,且50 MHz超声比20 MHz超声对SK皮损成像更具优势。我们今后将进行大样本且针对不同病理类型SK的进一步研究。