酱香型白酒酿造过程中微生物及其代谢产物研究进展

2018-12-20戴奕杰李宗军田志强孟望霓

戴奕杰,李宗军,田志强,孟望霓

(1.湖南农业大学食品科技学院,湖南长沙410128; 2.贵州省产品质量监督检验院,贵州贵阳550016)

中国白酒作为世界著名蒸馏酒之一,其独特的固体发酵剂及其制备方法、悠久而底蕴深厚的发酵工艺、复杂而协调的酒体风味是世界其他蒸馏酒无法比拟的。中国白酒分为四大基础香型——浓香、酱香、清香、米香,之后通过不断的工艺融合和技术创新,以此四大香型为基础又逐渐形成了芝麻香、兼香、凤型、特型、老白干、豉香等共计十二大香型。其中,以茅台为代表的酱香型白酒因其独特的品质而广受国内外消费者的好评。同时,其复杂的“九次蒸煮,八次发酵,七次取酒”生产工序中所蕴含的微生物代谢作用机理及物质变化过程一直是业内所研究的重点。

酱香白酒酿造工艺中高温大曲制作、堆积发酵、窖内糟醅发酵等过程实质上等同于体系微生态的变化,此微生物区系与同体系内的能量转换及物质传递紧密结合,从而发生变化。目前,现代生物前沿科技及人工智能已经运用于酱香白酒的生产过程研究,如微生物测序技术、微生物组学技术、代谢组学技术、生物传感技术、人工智能调香技术等,这些技术的运用逐步揭示了酱香白酒生产过程中的微生物演变及酒体风味物质组成。

1 酱香型白酒酿造工艺概述[1]

酱香型白酒风味特点重在突出一“酱”字,业内将其感官特征总结为“微黄透明、酱香突出、幽雅细腻、酒体醇厚、回味悠长、空杯留香持久”。这几个字凝结的是无数代酿酒工作者的心血,传承的是华夏“酱酒”的精髓之处。酱香型白酒的生产工艺的特点为“四高两长,一大一多”,即采用高温制曲、高温堆积、高温发酵、高温馏酒、生产周期长、贮存时间长、大用曲量和多轮次发酵。这样的工艺使得酱香型酒的香型和风格与我国其他白酒迥然不同。关键工序见图1。

图1 酱香白酒生产部分关键工序图示

糟醅高温堆积的过程实质是富集各种有益微生物,淘汰一部分杂菌,由此进入多轮次的发酵,产酒的同时也生成多种风味物质,再经高温馏酒工序,使得酒精蒸出的同时也将发酵过程中所生成的高沸点、水溶性的酱香物质(如酸、醇、氨基酸等)富集于酒液中,形成酒体酱香风味。基酒通过长时间的贮存,再经勾兑后贮存一段时间便可作为成品酒包装出厂。酱香酒独特的生产工艺造就其独树一帜的品质,离开这基本工艺就酿不出高品质的酱香酒,实质是对工艺的研究,这样才能保证研究内容及成果和实际相符。

2 酱香酒功能微生物研究概况

2.1 酱香酒酒曲微生物类群研究

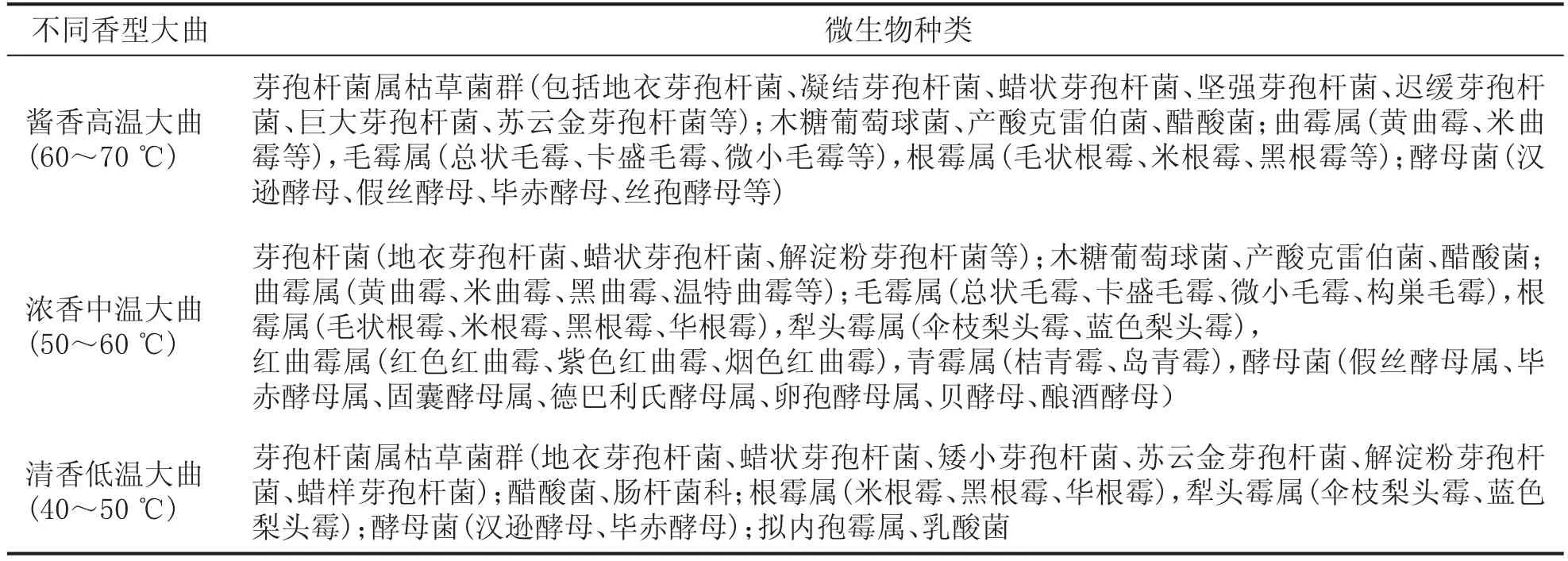

通过查阅文献[2-12],比对酱香高温大曲、浓香中温大曲、清香低温大曲中微生物多样性,见表1。

从文献报道可看出[2-12],酱香高温大曲中芽孢杆菌种类较多,而正是由于高温工艺,使得部分真菌无法有效繁殖富集;浓香中温大曲中芽孢杆菌明显没有酱香大曲的多,但霉菌及酵母的数量比酱香大曲多,种类也更为丰富,这是因为其制曲温度较低,适合真菌的繁殖富集;清香型低温大曲中微生物种类相对前两者要少。3种不同香型白酒酿造中有些微生物是共有的。据报道[13],细菌、酵母、霉菌在糖化、产酒、酒质等方面均具有明显的相互作用,并且以三者为基础制成微生物菌剂应用于实际生产,在出酒率和酒体风味物质上都有显著的提高。此类研究揭示着中国白酒各香型间是具有相互联系的,而微生物的共性研究可以为探索相互间的关系提供路径。

表1 不同香型大曲中微生物多样性比较

2.2 酱香白酒酿造过程中的细菌

中国传统白酒的生产是处于开放式的环境,环境微生物对酿酒的影响至关重要,细菌在中国白酒的酿造中扮演着重要的角色,从产香、生香作用上来说,细菌对酱香白酒的酿造尤为重要,比如产酯香功能细菌可明显提高酒醅的蛋白酶活力、氨态氮含量和酯化力[14]。以茅台成品大曲为例,其中90%的微生物为细菌,数量可以达到107个/g曲[15],所以其又被称为“细菌曲”[16]。细菌广泛存在于酱香白酒制曲、堆积、酒醅发酵等工艺过程中,主要以芽孢杆菌属、乳酸菌属、醋酸菌属、梭菌属等为主[17]。酱香高温大曲因制曲温度高达60℃,所以带入的细菌亦为嗜热细菌[18]。此部分细菌活跃于高温大曲中,产生丰富的呈香前体物质,以大曲作为媒介带入到酱香白酒的整个酿造阶段,后经堆积发酵、窖池发酵,再次富集培养环境中更多的微生物,于体系中形成酱香酒独特的微生物菌群结构[19]。有研究报道[20],大曲中细菌群落结构多样性高于堆积酒醅,而且对于高温堆积工序,同一轮次中变化趋势为:堆积中期>堆积后期>堆积前期。经研究证明[21],芽孢杆菌是酱香白酒生产中的主要产香功能细菌,它可分泌丰富的酶系,如蛋白酶、淀粉酶、纤维素酶等,作用于小麦、高粱等酿酒原料进而产生丰富的氨基酸、糖类等物质,再通过后续系列的生化反应生成具特殊风味的芳香类化合物。另据研究报道[22-24],酱香高温大曲制曲过程中多种游离氨基酸可发生美拉德反应,促进酱香风味的形成,而芽孢杆菌推动了此反应的进行。

2.2.1 细菌群落结构的变化研究

研究酱香白酒生产过程中细菌群落结构及种类数量上的变化,以及与环境之间的内在联系,可为揭示酱香风味形成机理提供理论指导。细菌广泛存在于制曲及其制酒过程中,王晓丹等[26]对3种不同酱香高温大曲中细菌群落组成进行研究,其中地衣芽孢杆菌(Bacillus licheniformis)和解淀粉芽孢杆菌(Bacillus amyloliquefaciens)数量在芽孢杆菌中远高于其他细菌。在杨代永的研究中也证实酱香高温大曲中含有丰富的地衣芽孢杆菌,其芽孢杆菌总数可达到2.118×107cfu/g曲[2],并且多数为适宜60~65℃下繁殖生长的嗜热菌。唐玉明等[25]对酱香白酒轮次生产过程进行跟踪研究,结果表明,好氧细菌数量发酵初期可最高达107个/g糟,发酵中期减少到105个/g糟,其中,好氧芽孢杆菌基本维持在104~105个/g糟,兼性厌氧菌及其芽孢杆菌在入窖初期数量略有降低,中期出现低谷,整个发酵过程平均维持为104个/g糟,这与杨代永总结的细菌在制曲过程中符合“前期达到峰值,中期回落,后期回升”的结论一致。

细菌与多种酱香前体物质的生成之间具有紧密联系,有研究表明[27],乳酸菌与乳酸、乙酸等酸类物质的生成存在显著关联,芽孢杆菌与酸类物质、含氮化合物之间相关性显著。关于此,江南大学作了深入的研究,徐岩[13]报道,酱香型白酒中检测出了高含量的四甲基吡嗪,并通过实际生产运用证实其可增强酒体“空杯留香”的特点。据报道[15],酱香大曲中产酶细菌主要集中为枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌、蜡状芽孢杆菌等,其中枯草芽孢杆菌具有明显的蛋白酶活力,并部分具有淀粉酶活。也有研究报道已证实,四甲基吡嗪并非是美拉德反应生成的[29],故总结以上研究结论,结合四甲基吡嗪可增强酱香酒体“空杯留香”特点及枯草芽孢杆菌可高产四甲基吡嗪的特型,推测枯草芽孢杆菌产蛋白酶特性对于生成酱香白酒特征风味物质——四甲基吡嗪具有一定作用。

酱香白酒酿制过程中细菌的群落变化还与周围环境因素相关。黄治国等[28]利用PCR-DGGE技术研究不同地域酱香型酒醅中优势细菌群落结构的差异,研究表明,不同细菌群间存在着共生或竞争的关系,因地域环境、工艺、水质等的不同,酒醅细菌群落多样性及相似性均不同。亦有报道[22],不同区域酱香型白酒窖底泥的细菌多样性主要受pH值、速效钾、水分的影响,且在一定范围内与速效钾呈负相关,与pH值和水分含量呈正相关。因此,不同区域内所形成的细菌群落结构也不尽相同,这也是酱酒生产离不开特定条件环境的重要原因之一。

2.2.2 细菌产酶特性研究

白酒酿造过程中酶类起到分解原料、促进体系内生化反应的作用。酱香白酒生产过程中可监测到的酶类主要为酸性、中性蛋白酶,以及淀粉酶、酯化酶、纤维素酶、果胶酶等,其中大多数酶类可由细菌分泌获得[30]。因此,酱香白酒酿造过程中体系内酶系的变化及作用机制一直是业内的研究热点,其中细菌产酶功能研究是一大重点。枯草芽孢杆菌具有较强蛋白酶活,地衣芽孢杆菌具有酸性蛋白酶活,且在50℃下还具有较高的酶活,蜡状芽孢杆菌具有较高的内切纤维素酶活力和外切纤维素酶活力,并且亦耐高温[31-32]。另有报道[33],微生物纤溶酶有可能作为预防血栓栓塞类疾病的配方使用,并且枯草芽孢杆菌可以分泌有效的纤溶酶,林芬等[34]通过发酵闻香及酪蛋白分解酶活测定,从不同酒厂的酒曲、酒糟、窖泥中分离筛选出20株产香好、蛋白酶活高的细菌,进一步测定了其中9株有较高的纤溶酶活力,其中最高可达1479.11 U/mL。总之,对细菌分泌的酶类及其在体系中的作用机理进行探讨研究,不仅有助于分析酱香风味物质成分,还利于使用基因工程技术选育优良产酶功能菌株,为酱香白酒的规模生产和提高优级基酒出酒率提供科学指导[30]。另外也可以从其他学科中获取信息,通过深入挖掘产酱香细菌中可用于生物酶制剂、医疗、保健食品等行业的功能,从而创造新的科研运用价值。

2.2.3 细菌强化大曲研究

众多研究表明,芽孢杆菌是酱香风味形成的关键功能微生物,因此,利用细菌纯培养技术,将1株或多株产香芽孢杆菌移殖入制曲过程中进行培养,以此起到强化大曲的作用,借以丰富及提高后续发酵风味物质的种类和含量。对此,业内不断对细菌强化大曲进行相关研究。赵希玉等[79]利用从茅台酒酿造微生物中筛选出的6株产酱香细菌制成细菌曲,并加入到制酒过程中,试验结果表明,加入细菌曲的产酒质量明显有所提高。杨涛等[35]将酱香大曲中所分离到的地衣芽孢杆菌、枯草芽孢杆菌、解淀粉芽孢杆菌等按一定比例混合制成三级种子液,后在拌料阶段加入到制曲过程,试验所得强化大曲的液化力、蛋白质水解力均有明显升高,并且大曲中游离氨基酸含量有所提升,运用到酿酒阶段时,糟醅的各项理化指标均有提升,酿制酒液的品质优良。孟天毅等[36]对本公司生产车间的强化高温大曲进行了分析研究,结果表明,强化大曲的微生物构成与成品曲基本一致,且强化大曲的酱香风味更加突出,而成品曲则是曲香突出;强化大曲产酒酱香更加浓郁、酒体爽净,而成品曲则显得更加丰满、醇厚。

上述研究证实,酱香大曲中确实存在生产中起到主导作用的细菌,将这些具重要功能的细菌分离,并通过一定工序植入大曲中培养富集,确实可以起到强化大曲的作用,进而达到提高产酒质量的效果。不同添加菌株及不同工艺下所生产的强化大曲,对传统酱香白酒酿造的“强化点”及“强化程度”均有所不同,对酒质的影响也不一样[37]。对强化大曲的研究及实践运用,可真正实现科研与生产的接轨,让科研成果能够为生产服务,降低能耗、提高产量,对实现行业集约型生产意义重大。

2.3 酱香酒酿造过程中的酵母菌

酵母菌在日常生活中随处可见,酸奶、面包等发酵性食品的生产过程中均是酵母菌在起着主导作用,同样,酵母在酿酒过程中是不可或缺的。在酱香大曲制曲过程的高温环境下,酵母菌无法生存,所以整个制曲过程无法富集周边环境内酵母菌[38]。酵母菌的带入及富集主要是在堆积发酵过程中,酒醅在开放式的生产环境下与空气接触,酵母菌通过空气及生产器具作为媒介进入酒醅中,再通过不断繁殖,成为体系内除细菌、霉菌外的主要功能微生物[40]。酵母菌可于堆积发酵酒醅中大量分离得到,主要有球拟酵母、假丝酵母、汉逊酵母等,是参与发酵产酒产香的重要微生物[39]。按功能的差别,酱香白酒生产中的酵母菌可分为酿酒酵母和生香酵母,前者有较强的产酒精能力,后者则是可以酯化酸类、醇类等物质,产生以乙酸乙酯为主要酯类的风味物质,提升酱香白酒品质[19]。

2.3.1 酵母菌种类及数量变化研究

不单对于酱香白酒,对于其他香型白酒来说,酵母菌都在出酒率、产香、酒体品质等方面展现出其重要的作用[41]。因此,研究酵母菌在酱香白酒生产中的群落结构变化及相应的生化反应机制,对于揭示酱香白酒酿造过程中科学内涵具有重大意义。唐玉明[25]及印璇等[42]的研究均证实,在窖池发酵的过程中,上层糟中酵母数量一直略高于中、下层,且酵母菌的数量随着时间的延长而呈现下降的趋势。两者的研究均说明窖池发酵时已经不再是酵母的繁殖及富集阶段,而制曲阶段的高温环境不利于酵母菌的生长繁殖,故推测酵母菌主要仍是通过高温堆积阶段带入。

有研究曾对酱酒生产过程中的酵母菌变化作了较为全面的研究[43],结果表明,高温大曲中可以检测出极其少量的酵母菌,主要为汉逊德巴利酵母(Debaryomyces hansenii)和扣囊复膜酵母(Saccharomycopsis fibuligera)2种;而在高温堆积发酵阶段,酵母数量则稳定维持在106~107cfu/g,酒醅中包含丝孢酵母(Trichosporon coremiiforme)、酿酒酵母(Saccharomyces cerevisiae)、库得毕赤酵母(Pichia kudriavzevii)、粉状毕赤氏酵母(Pichia farinosa var.farinose)等共12个种,整个生产工序中酒质好的第4轮、第5轮次酒醅中,酵母数量明显多于后续的轮次;大部分酵母菌具有产多元醇的能力,并且还可以代谢出苯乙醇、4-乙基愈创木酚、4-乙基苯酚、芳樟醇等物质。由此可以看出,酵母菌几乎存在于酿酒的各个工序中,酒醅中包含的酵母菌是最丰富的,并且可以代谢产生多种醇类化合物,对酱香白酒的呈香具有推动作用。

2.3.2 酵母菌在发酵过程中生长特性研究

酵母菌作为酿酒中的必不可少的成员之一,其生长特性、环境适应性,以及与体系中其他微生物共生关系的研究一直是业内热点。已有多篇文献报道证实酵母菌具有良好的耐高温、耐受pH值、耐酒精浓度的特性[44-45,47],也有多种酵母菌被分离,并证实其具有产酒及产多种化合物功能。其中庄孝杰等[44]从酱香酒醅中筛选得到1株性状优良的拜耳接合酵母(Z.bailii15),该菌酒精产量可达到33.58 g/L,并且与模式菌株相比较可多产十二醇、月桂酸、辛酸乙酯、苯乙酮、4-叔丁基苯酚等多种物质,且同酒醅分离的地衣芽孢杆菌在37℃条件下可抑制其生长繁殖。路晓伟等[45]从酱香酒醅中分离筛选出1株性能优异的酿酒酵母MT1,该菌乙醇转化率也要高于其他菌株,经发酵产物鉴定,一些风味物质成分如2,3-二氢苯并呋喃、4-乙烯基愈创木酚、法尼醇、橙花叔醇、乙偶姻和大马酮等都有在MT1中检测出,并且与对照菌株相比,有少部分物质是只有该菌才代谢产生。以上报道均体现出酵母菌高产酒精的特性,并且从所产物质种类来看包含酸类、酚类、芳香族、酮类多种,体现出酵母在产香方面也具有一定的作用。

酿酒酵母作为酵母菌的模式菌株,在研究酵母菌与其他微生物共生关系时都将其列为研究对象。孟醒[46]研究了酿酒酵母与地衣芽孢杆菌的相互作用分子机制,研究表明,酿酒酵母在低pH值环境下可抑制地衣芽孢杆菌的生长。白梦洋等[47]研究了酿酒酵母菌(Saccharomyces cerevisiae,Sc)和毕赤酵母菌(Pichia fabianii,Pf)之间的相互影响,混合菌条件下,后者对前者有明显抑制作用,而Pf细胞代谢产生的亚油酸和亚麻酸可能是抑制Sc生长的因素。

从以上研究可以看出,酱香白酒生产过程中酵母菌的特性各有差异,但都具有一定的耐高温、耐酸、耐酒精浓度的特性,这与酱香白酒生产中体系温度较高,酒醅具一定酸度、酒精浓度较高相关,正是因为这些工艺条件,在漫长的传统工艺酿造过程中驯化了周围的酵母菌,使之适应酱香白酒的生产。酵母菌在体系中会与其他微生物产生拮抗作用,其中有些作用利于反应正向进行。酵母菌的发酵风味物质较为丰富,多篇研究报道也证实了这一点[15,19,41],并且通过某些基因的敲除,可使其代谢产物含量和种类达到可控。

2.3.3 酵母菌在各轮次中的变化研究

酱香白酒生产过程各个轮次的产酒情况均不一样,工艺中有“掐头去尾”的说法。其中,中间轮次的产酒酒质明显优于后面轮次的,结合其生产工艺中的多轮次固态发酵,研究其中微生物特别是细菌、酵母菌等的种群结构变化,对于揭示各轮次酒质差别的深层次原因具有实际参考价值。邵明凯等[41]利用变性梯度凝胶电泳(DGGE)和实时荧光定量PCR(RT-q PCR)技术,对酱香白酒生产过程中产量较高、酒质优良的第5轮次和较差的第7轮次工艺中酒醅进行了酵母群落结构的分析研究,并对风味成分进行了检测,结果表明,第5轮和第7轮中分离出的酵母优势菌种有差异;第7轮次发酵后期发现酵母菌有明显衰亡的现象,第5轮次则相对稳定,且后者酵母含量是前者的2~5倍,乙醇含量也要高出2倍多;第5轮次酒醅发酵产物中酯类高于第7轮次,而有机酸和杂醇油含量低于第7轮次。孙剑秋等[48]采集北大仓酒厂生产中不同阶段的发酵窖池酒醅,分离获得大量酵母菌,再基于26S rDNA D1/D2区域的碱基序列准确鉴定酒醅中的酵母菌,从而研究其中酵母菌群落结构,结果表明,酵母菌数量在酿造过程中遵循着“升高-降低-升高-降低”的规律,各个轮次的升降幅度及速度不同,且各轮次中酵母菌的组成及分布具有相似之处。吴徐建[49]追踪研究了酱香型白酒第2轮至第7轮次酿造体系中酵母菌群落结构,共鉴定出16个酵母种属,结果表明,不同轮次起始时酵母含量相差可达到452倍,但发酵结束时差别缩小至10倍左右;窖池发酵中上层、中层、下层酒醅酵母类别基本一致,主要为Z.bailii、Schizosaccharomyces pombe、S.Cerevisiae,这些菌株对酱香白酒风格形成具有一定作用。从以上研究报道可以看出,酵母菌在各轮次发酵过程中数量上均有所差异,因地而异,有的只有几倍的差距,有的却可以高达几百倍的差异。共同点是酵母菌都会随着发酵时间的延长而逐渐衰亡,其在产乙醇、产香方面的作用突出,特别是在中间轮次的发酵过程中尤为明显。

2.4 酱香酒酿造过程中的霉菌

酱香白酒酿造过程中可分离出的主要真菌,其一为酵母菌,其二便是霉菌。霉菌的主要功能主要是分泌糖化酶、液化酶及蛋白酶,对分解酿酒原料中的淀粉、蛋白质等大分子物质具有积极的推动作用,使得整个反应体系中糖类及氨基酸含量升高,可为其他微生物的代谢提供基础物质,亦为后续的酒体风味形成奠定基础[50,21]。在酱香大曲制曲过程中,由于水分含量少、高温、缺氧,不利于霉菌的生长富集,所以其中检出的霉菌较少[40]。霉菌的主要来源为空气、场地、原辅料、母曲及人体,它们的数量可达6.446×106cfu/g曲[2]。业内对于霉菌的研究,主要集中在其酶活性能、菌群结构、蛋白质组学、发酵性能等方面,同时还认为霉菌具有调节糖化、发酵和生香的作用,对酱香白酒酿造过程中霉菌多样性、生长代谢过程及其发酵风味产物的研究,可以为揭示酱香风味形成机理提供可行途径。

2.4.1 霉菌在酿造过程中种类的研究

霉菌的大量富集是在大曲的储存及堆积发酵的过程中,其数量及类群在体系中占比较大[17],并且以毛霉、曲霉、青霉居多[15],有报道称茅台大曲中可分离出的霉菌就达到40多种[51]。有研究报道了南方、北方酱香高温大曲中霉菌含量的差异,南方高温大曲中霉菌数量高于北方100倍[52],推断这是由于南北气候、温差、地貌等环境因素的不同而导致的,也是南北方所酿造的酱香白酒品质具有差异的一大因素。据陈笔[53]的分析报道,在高温堆积阶段霉菌是呈上升趋势的,从堆积初始的3.4×103cfu/g增加到第3天的1.28×104cfu/g,后一直下降至发酵结束时不到1.0×103cfu/g,同样孙剑秋的研究中也证实了窖池内部霉菌数量从发酵初期开始即急剧下降,与同为真菌的酵母菌变化相似[48]。亦有研究报道[54],酱香大曲制作过程中在储存前1个月内霉菌呈上升趋势,最大值可达到4.5×105cfu/g,后随着储存时间的延长逐渐下降。有报道称[53],A.oryzae(米曲霉)和P.variotii(拟青霉)是发酵过程中的优势霉菌,具有较高的糖化酶和α-淀粉酶酶活,将米曲霉和酿酒酵母在不同条件下混合发酵,能够提高体系的酯类、酸类、醇类、醛酮类等风味物质的浓度,且酒体中重要的风味成分化合物乙酸乙酯、苯乙酸乙酯、3-甲基-丁醇、乙酸等有较明显的提高。据此可以看出,酱香酒大曲储存及酒醅高温堆积阶段是霉菌重要的富集过程,霉菌和酵母之间可能存在相互促进物质催化反应的机制,使得产酒组分得以丰富提高。

2.4.2 霉菌产酶特性研究

酱香酒风味物质的形成与体系内酶系的组成含量密不可分,生产过程中原料本身所带有的酶是非常少的,大多数都是靠体系微生物分泌而来,而霉菌本身可以产生多种酶类,据报道,酱香酒醅中分离的霉菌以红曲、毛霉、地霉、拟青霉等为主,其中曲霉和青霉产生的功能酶类较多,种类也较为丰富[48]。HEIN I等[55]对青霉的分泌酶系进行了研究,结果显示青霉可以产聚糖酶系,这使得酿酒原料中的木质纤维可以被降解,对于高效利用原料,提高出酒率具有一定的促进作用。班世栋[56]对不同样品曲储藏期的酶活进行测定,发现各种水解酶在大曲储藏过程中的变化趋势不同;分离出了19株霉菌,其中构巢曲霉、分枝犁头霉、离生青霉和溜曲霉同时产生的多种酶活都较高。黄永光[57]从酱香白酒酒醅中获得了1株高产糖化酶和蛋白酶的功能曲霉,其分泌酸性蛋白酶组分AP2和AP3,将AP3运用到发酵过程中,可使酒醅风味物质含量提高183.94%,醇类、酸类、酯类和芳香族化合物提升明显,证实了霉菌产蛋白酶对风味物质的形成具有关键作用。有研究表明[58],霉菌可代谢产生柠檬酸、草酸等有机酸,曲霉代谢可产生具抑制癌细胞活性的壶角甾醇,所以推测霉菌对酱香白酒风味形成及保健功能具有一定作用。另有报道称[51],霉菌和酵母间在产酶方面有不同的促进或抑制作用,相同的2株菌在不同的环境条件下也可能出现共生或竞争2种不同结果,这也反映了在酿造过程中微生物之间相互作用的复杂性。

以上研究表明,霉菌在酱香白酒酿造过程中分泌糖化酶、蛋白酶等多种酶类,发挥糖化作用的同时也在促进多种风味物质的形成,为酱香风味的形成提供物质基础。同时霉菌还可以在一定程度上利用酿酒原料中不易被分解的纤维素,在提高原料使用率方面可起到一定作用。

3 酱香白酒酿造过程中微生物代谢产物研究

3.1 酒曲微生物及其生物转化过程

酱香白酒高温大曲是个复杂的微生态系统。在酒曲品质形成过程中,酒曲微生物与酒曲原料转化、培曲环境之间存在着复杂的生态学关系,详见图2。

目前,制作酱香高温大曲的原料主要是小麦,小麦中主要含有蛋白质、淀粉、纤维素,微生物的作用即是分解此3种组分,进而通过各种生化反应生成风味物质。在大曲中酵母菌分泌的蛋白酶均为酸性蛋白质,特别是那些以单分子氨基酸为终产物的蛋白酶。这类酶只有在酵母菌溶解后才会表现出活性,对白酒的风味形成具有重要意义。而酵母菌自溶后释放出来的营养成分又可作为其他微生物生长的养料[59]。曲霉属如米曲霉等分泌的蛋白酶和细胞溶解酶可将不溶性的大豆和小麦成分分解成水溶性的多肽、糖、游离氨基酸等物质[60]。在毛霉和根霉等分泌的淀粉转葡糖苷酶的作用下,淀粉转化为低分子糖类、少量乙醇等物质[61-62]。木霉属参与纤维素和淀粉降解,红曲霉属参与酯质合成,根霉属还参与挥发性物质合成[62]。甘露醇是以甘露糖为基质,在霉菌分泌的甘露醇脱氢酶作用下缩合而成,也可以果糖为基质,在甘露醇脱氢酶作用下缩合而成[63]。甘露醇是一种生物渗透保护剂,对大曲具有保护作用,同时还可作为储备碳源或是活性氧清除剂[64]。在酒曲发酵过程中,含硫氨基酸经降解、缩合生成含硫化合物如香叶基丙酮、大马刺酮、千内酯等,对白酒风味形成具有重要影响[65]。

图2 酒曲微生物、原料转化以及发酵产物之间的生态学过程

3.2 酱香白酒酿造过程中微生物与酱酒风味的关系

酱香白酒中特征风味物质的研究在近年来得到业内的重视,但是由于其复杂性,一直没有定论。于此,业内主要有4-乙基愈创木酚、吡嗪类化合物、吡喃类和吡喃类衍生物、高沸点酸类等几种假说[40]。有研究报道[39],经高温堆积与不堆积的酒醅在酯类、醇类、酸类物质上含量相差较大,高温堆积的酒醅各物质含量均比不堆积的高出很多,这也证明了高温堆积工序在整个酱香白酒酿造工艺中的重要地位;不堆积及堆积不好的酒醅,无法为后续过程提供丰富的微生物区系、酶系及风味前体物质;酱香酒中杂环类物质含量比其他香型要高。酱香大曲中酸性组分所占比例最大(90%左右),且也具有较高含量的吡嗪类、酚类和芳香化合物[66],而堆积酒醅中醇类及酯类均有较大占比[67]。

3.2.1 细菌产香研究

如前所述,酱香高温大曲中芽孢杆菌的数量占较大比例,并且必须要在高温制曲环境下才能富集这些嗜热细菌。普遍认为,芽孢杆菌是产酱香风味的主要功能细菌,比如有报道称酱香白酒中具有较高含量的地衣素,该物质在保留酱香白酒酒体中相关风味物质方面起到重要作用,产生该类物质主要即为芽孢杆菌[71],所以对酱香酒酿造过程中细菌发酵代谢产物的研究也是业内热点。武思齐[68]对实验中所筛选的产酱香风味芽孢杆菌发酵风味产物进行研究,结果表明,随着温度的升高,其发酵产物种类及含量均有所提升;经质谱检测出27种化合物,包括醛、醇、吡嗪、高级烷烃等,其中含量较高的是苯乙醛、吲哚、糠醛等。张荣[69-70]从酱香高温大曲中分离鉴定出3株地衣芽孢杆菌,经GC-MS分析其发酵液中挥发性组分,结果表明,乙偶姻、四甲基吡嗪和呋喃扭尔是这3株菌的特征风味化合物,四甲基吡嗪是发酵后期由乙偶姻转化而来的,且该物质含量在55℃时比低温时明显升高,此高温下发酵液酱香风味也愈发明显,将实验菌株应用于实际生产中,发现地衣芽孢杆菌数量明显增加,头段酒样中芳香族类和吡嗪化合物的含量有了显著提高,且产出酒液风味较好。赵兴秀等[71]从酱香高温大曲中分离筛选出3株酱香风味明显的菌株,经鉴定均为枯草芽孢杆菌,通过HS-SPME与GC-MS技术分析检测,3株芽孢杆菌发酵产物中吡嗪类及酮类物质相对含量较高。罗建超等[72]从酱香高温大曲中分离出芽孢杆菌104株,经鉴定为枯草芽孢杆菌、解淀粉芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌等,产酱香优良的有25株,能产二乙酰、乙偶姻等物质。以上研究表明,酱香酒酿造过程中常见细菌为枯草芽孢杆菌、解淀粉芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌等,所产物质有醛、醇、吡嗪、烷烃类物质等,不同的细菌所产物质有所差异。酱香白酒酿造工艺离不开丰富的细菌群落,以芽孢杆菌为主的细菌可作用于原料,生成可促进酱香风味形成的物质,为酒体的典型风格塑造提供物质保证。

3.2.2 真菌产香研究

真菌在酿酒工艺过程中也是重要的一类微生物,主要为酵母和霉菌,其在酿造工艺中除了具有糖化、酒化作用,还可以生成一定量的酯类、醛类、杂环类物质,同样为酱香风格的形成提供物质基础。蔡雪梅等[19]从酱香型白酒酿造酒糟中筛选出7株高产乙酸乙酯的酵母菌株,其产物涉及醇类、酯类、酸类、吡嗪类、酮类等多种物质,最后确定其中1株产酱香风味的酵母为毕赤酵母。路晓伟等[45]从酱香白酒酿造环境中筛选出1株酿酒酵母,其可以利用多种糖类发酵产乙醇,产物中以苯乙醇、法尼醇、橙花叔醇、乙偶姻和大马酮的含量较高。凌杰[73]研究了地衣芽孢杆菌及酿酒酵母之间的相互关系,研究表明,地衣芽孢杆菌可促进酿酒酵母产2-甲基丁酸和4-乙烯基愈创木酚等风味物质,而4-乙烯基愈创木酚正是酱香风味中的关键组分。韩莹等[74]从茅台大曲中分离筛选出1株毛霉,GC-MS分析其发酵主要代谢产物为亚油酸乙酯和油酸乙酯,这两种成分是茅台酒空杯留香的主要成分。邓皖玉等[75]从高温大曲中分离筛选出3株霉菌,此3株霉菌均会产生少量的胺类物质,并且会产生乙硫醇、二甲基硫、二硫二甲基等硫化物,这些物质少量时可以促进酱香风味的形成,进一步转化为含硫的杂环类物质。多数霉菌可以代谢产生色素,使得曲心、曲表等位置体现出不同的颜色,如黄曲霉可以产黄色素,黑曲霉可以产黑色素等[51]。以上研究表明,真菌不仅可以产生多种风味物质,其亦可以催化体系内的某些反应促使其他化合物的生成。在酱香白酒酿造过程庞杂的微生物区系中,细菌、酵母、霉菌之间存在着一定的相互促进、相互拮抗的作用,在高温、高酒精度、低pH值的环境下不断的驯化,最终也会使得一些真菌具有一定的耐受性,从而改变其代谢产物[58]。微生物代谢产物最终进入生化反应中进行复杂的物质转化及能量转换,从而完成整个酿造过程。

4 展望

“多微共酵”是酱香白酒酿造过程中的显著特点。酱香白酒中的各香味成分含量通常为1/10万~1/100万,甚至是千万分之几,其余的是乙醇及水,香味即是靠这些含量极微的化合物而体现出来[77]。从大曲的制备到酒醅发酵的过程中,相关微生物区

系内部发生着复杂的协同代谢作用,将原料转化为繁多的特殊化合物。因此对呈香物质的研究要从酱香工艺中的微生物代谢入手,重点是要了解其中的发酵机理及其相互之间的交叉作用,解析其中的微生态作用过程。后再进一步以基因工程手段融合或选育优良性状菌株,将其运用于工业生产中,在提高酱香品质、促进原料转化、提高出酒率方面进行重点研究,这不仅可为酱香酒生产中复杂的生化反应找到可靠的科学依据,对工艺的改进创新也具有重要意义。随着现代生物技术的飞速发展,业内科研工作者可从微生物多样性、分子生物学、生物信息学、蛋白质组学等方面逐步揭开酱香白酒酿造过程中微生物多样性变化及其代谢产物的神秘面纱。