环境执法效能影响因素的实证分析

——基于对环保工作人员的调查

2018-12-19龚宏龄

龚宏龄

(重庆大学公共管理学院,重庆400044)

一、引 言

生态环境是关系民生与可持续发展的重要问题。近年来,我国生态环境质量显著改善,但仍然存在不少问题和挑战。据统计,2017年,全国338个地级及以上城市中,有239个城市环境空气质量超标,占70.7%;原国土资源部对全国 223个地市级行政区5 100个监测点的地下水水质监测结果显示,水质为较差级和极差级的监测点分别占51.8%和14.8%;第五次全国荒漠化和沙化监测结果显示,全国荒漠化土地面积为261.16万平方千米、沙化土地面积为172.12万平方千米。[1]各种环境污染问题如水污染、镉污染、砷污染、蓝藻危机、毒水事件、血铅超标、原油泄漏等层出不穷。而从全球范围来看,根据耶鲁大学最新发布的《2018全球环境绩效指数》(EPI),中国的环境绩效指数排名位列第120位,空气质量位列倒数第4名;以往几次EPI排名中,中国分别位居第94位(2006年)、105位(2008年)、121位(2010年)、116位(2012年)、118位(2014年)、109位(2016年)。①数据分别来源于2018 EPI Report、Pilot 2006 EPI Materials、2008 EPI Materials、2010 EPI Materials、2012 EPI Materials、2014 EPI Materials、2016 EPI Full Report。由此可见,我国环境污染问题依然严峻,生态环境保护和生态文明建设任重道远。

自1979年《环境保护法(试行)》出台以来,我国已陆续颁布实施了30余部涉及资源节约与环境保护的法律、55项与环境相关的行政法规、250多项国务院发布的涉及资源环境的规范性文件,至于各种部门规章、环境政策以及政策法规解释,更加不胜枚举。[注]笔者根据生态环境部网站公布的政策法规信息统计而来。党的十八大以来,生态文明建设和环境保护被放在更为突出的战略地位,党的十八届五中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》提出,要“牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念”“以提高环境质量为核心,实行最严格的环境保护制度。”[注]十八大提出“完善最严格的耕地保护制度、水资源管理制度、环境保护制度”;十八届三中全会提出“建立系统完整的生态文明制度体系,实行最严格的源头保护制度、损害赔偿制度、责任追究制度,完善环境治理和生态修复制度,用制度保护生态环境”;十八届五中全会提出“以提高环境质量为核心,实行最严格的环境保护制度”;十九大进一步强调“实行最严格的生态环境保护制度”。与此同时,一系列关于生态环境保护的配套政策相继出台,使得环境保护体制架构进一步完善,环境保护工作以前所未有的高度、力度和深度纵深推进。

但是,为何环境污染防治制度体系不断完善,而环境污染问题依然频发、环境违法事件仍然屡禁不止,甚至出现环保部门“33张罚单难阻违法排污”[2]的难题呢?有人指出,环境书面立法具有多大的法律效力,最终取决于这些书面立法在多大程度上被有效执行。[3]在污染防治过程中,环境执法承担着将环境保护目标转化为现实效果的关键性桥梁作用,因此,环境质量改善难、污染事故频发必然在某种程度上与环境执法问题存在联系。虽然近年来环境执法水平已有所改善,但不可否认,环境执法依然是现阶段我国环境保护最为薄弱的环节。根据笔者对环保工作人员的调查,51.5%的受访者认为“环境执法”是环保领域最大的难题。因此,强化环境执法工作、提升环境执法效能是当前阶段改善环境质量、补齐生态环境短板的重要课题。那么,在环境执法中究竟存在哪些主要问题?环境执法效能究竟受哪些因素的影响呢?本文将以此为中心展开研究。

二、环境执法效能的影响因素:研究设计

(一)分析框架

环境执法是践行环境法律制度体系、促进环境质量改善的过程。经验表明,由于各种环境执法问题的存在,环境质量改善的实际效果与环境保护目标之间往往存在差距。对于环境执法问题,已有研究认为主要存在“一低二高三难”[4]、以罚代刑[5]、执法依据不足、执法效能低下、地方性差异明显[6]、执法力度不足、执法手段单一、执法权利/权力结构不均衡[7]、执法机制不完善、执法权限分配不合理[8]、执法机构职能交叉、执法机构内部组织架构重复、缺乏专门的环境执法协调机构[910]、与刑事司法之间衔接不协调[11]等问题。这些研究从宏观视角对环境执法效能以及各种结构性问题作了总体概述,但对于环境执法各种结构性问题之间的关联,以及作为结果的环境执法效能与影响该效能的结构性要素之间的关系缺乏实证角度的探讨。本文将借用“结构-功能”框架,从实证角度分析和探讨环境执法中的主要结构性问题及其对环境执法效能的影响机理。

“结构-功能”是结构功能主义理论的基本分析概念。该理论认为,结构是一系列相对稳定和规范化的社会或具有相对持久的规范的系统[12],这些系统由不同的角色组合而成,并具体为“特定行为主体所构成的组织安排、反复出现的行为方式或不同角色之间相对稳定的关系”;而功能则是指与此类行为主体的行为方式之目的和过程相关联的影响或行为结果。[13]在所有的政治体系中,特定政治结构实际上都发挥着相应的功能。而且,随着政治的发展,其结构不断分化,“在分化中角色发生变化,变得更加专门化或自主化,出现了新型的专门角色,出现或创造了新的专门化的结构和次体系”[14]。这种结构的分化有助于促进功能的专门化,但分化也会带来结构之间交流和协调困难的问题[15],尤其当不同部门具有相似或紧密相关的功能时,该功能的实际履行情况就很容易遭受挫折。

从结构功能主义的主要思想来看,该理论强调结构性要素且关注角色的行为活动,但存在对自身的成员知之甚少以及对行动者主体性的不信任。[16]而实际上,行动者是结构要素的承载主体,结构的有效运转、系统预期功能的达成往往有赖于“行动者的介入”[17]。在现实生活中,“个人在不同的场域受不同的、超越利益计算的因素影响,他们的自由裁量意志与制度规约一同,构成激励他们做出选择的约束集,进而指引行动者做出行为选择”,同时,结构又“为个人的自由意识和能动性设定边界和条件”,因为“任何行动者无不受结构之规定,行动者虽然有个人意志,但是不可避免地依赖于其他行动者的反应,个人自由意志的发挥受到结构制约和影响,人们通过交流、行动、互动强化对结构的认识,探寻抗争或合作的边界。”[18]因此,笔者认为,虽然结构因功能而生,但并不能够使之必然充分实现,因为结构本身的问题比如角色分化会带来相互之间的交流和协调等难题,除此之外,功能的实现还受到行动者的认识和意志的影响。

对于环境污染及其恶化的原因,已有研究主要从经济发展与环境保护在不同区域的地位差异[19]、地方政府税收负担和税收竞争[2021]、央地财政分权[2223]以及早期唯GDP论的官员晋升制度[24]等宏观和中观制度层面予以归因,而对于微观结构要素的实证探讨较为缺乏,而且缺少从行为主体认知和意识角度对环境执法效能的影响分析。基于此,本文在探讨环境执法中的“结构-功能”问题时,将环境执法所涉主体包括执法工作人员、地方政府及其职能部门、执法相对人以及公众的认识和意识[注]本文是基于对环保工作人员的调查研究,因此,这里各种主体的认知意识是基于环保工作人员的感知。也纳入考察范围。为便于区分作为“结果和影响”的“功能”与结构所承担的“职能”,本文用“效能”来替代“功能”一词。按照“结构-认知-效能”的路径,结合前期针对环保部门工作人员的调查走访情况,本文将环境执法中的结构性要素归纳为环保部门权责配置、执法主体安排以及执法机制设计三个维度(各个维度的具体测量指标见后文),并初步提出以下假定(见图1):

图1 初步研究假定[注]本文图表中,环保部门权责配置、环境执法主体安排、环境执法机制设计、环境执法所涉及主体对于环境保护的认知意识、环境执法效能,分别简称为权责配置、主体安排、执法机制、认知意识、执法效能。

H1:环境执法的结构性要素不是独立存在的,它们之间具有紧密关联性。具体而言,H1(a)执法主体在人财物以及编制等方面合理安排的程度与环保部门权责配置的清晰合理程度存在正相关性;H1(b)执法主体在人财物以及编制等方面安排的合理程度与环境执法机制设计的完善程度存在正相关性;H1(c)环保部门权责配置的清晰合理程度与环境执法机制设计的完善程度也存在正相关性。

H2:环境执法中的结构性要素对于环境执法效能具有显著的正向影响。其中,H2(a)环保部门权责配置越清晰合理则越有利于环境执法效能的提升;H2(b)环境执法主体在人财物以及编制等方面安排越合理则越能增强环境执法效能;H2(c)环境执法机制设计越完善则越能促进环境法律政策从文本转化为实际效能。

H3:环境执法主体(包括执法工作人员、地方政府及其职能部门、执法相对人以及公众)对于环境保护的认知意识也对环境执法效能产生显著的正向影响,即这些主体对于环境保护工作越重视、环保意识越强、参与越积极,则环境执法效能越容易彰显。

H4:环境执法主体的认知意识也受到环保部门权责配置、执法主体安排以及执法机制设计等结构性因素的制约和影响。其中,H4(a)、H4(b)、H4(c)分别意味着,环保部门权责配置的清晰合理程度、执法主体人财物以及编制等安排的合理程度、执法机制设计的完善程度会正向影响执法工作人员、地方政府及其职能部门对于环境保护工作的重视程度,与此同时,也会正向影响执法相对人以及公众的环保意识。

(二)数据来源及研究方法

为深入了解环境执法效能状况及其影响因素,本文采用问卷调查法来收集研究所需的资料和数据。环境执法是对环保法律政策与制度体系的践行过程,环保职能部门尤其从事环境保护的实务工作者对于环境执法有着直接而深入的了解,因此,本研究以环保工作人员为对象展开调查。由于针对环保工作人员的大样本调查难度大,采用完全随机抽样可行性较低,因此本文通过滚雪球的便利方式对陕西、重庆、湖南等地的环保工作人员进行问卷调查,并针对其中的重点问题与部分环保工作人员进行访谈以提升调查数据的质量。

表1 受访环保工作人员的主要特征

本次调查共发放问卷234份,其中有效问卷233份,问卷有效率为99.6%。从有效问卷的总体情况来看,地域分布相对均衡,其中有75份调查数据来源于陕西、78份来源于湖南、80份来源于重庆。在233位受访对象中,男性受访者占比较大,且总体上呈现队伍年轻化(82.4%的受访者处于26~45岁)和高学历特征(本科及以上的受访者占比76.4%);在受访对象的来源上,以区县环保部门和市级环保部门居多,二者占比达到总受访人数的79.9%(见表1)。这与环境执法以地方环境行政执法机构为主体的现实情况具有一致性,因而有助于确保研究结论的合理性和应用价值。

结合关于环境执法问题研究的已有文献以及前期针对环保部门工作人员的调查走访情况,该问卷主要从环保部门权责配置、环境执法主体安排、环境执法机制设计、环境执法所涉及主体对于环境保护的认知意识、环境执法效能等五个维度的问题展开。每个维度又包括几个具体指标,其中环保部门权责配置主要从环保事权分散(R1)、环保部门权责不匹配(R2)、环保目标与其他部门目标存在冲突(R3)、其他政府部门不配合(R4)等角度予以测量;执法主体安排主要从执法经费不足(L1)、执法装备落后(L2)、执法队伍编制短缺(L3)、执法专业人员少(L4)、执法队伍规范化程度低(L5)等角度予以测量;环境执法机制设计主要从与刑事司法衔接欠佳(M1)、执法形式化表面化(M2)、环保信息公开度不足(M3)、环境执法考核评议机制不完善(M4)、环境执法透明性不足(M5)、对污染企业的终身追责机制不健全(M6)等角度予以测量;环境执法所涉主体的认知意识主要从执法人员对环保工作的认知不足(A1)、公众参与意识低(A2)、污染者追求短期利益无视环保要求(A3)、地方政府对环保工作重视不足(A4)、其他部门环保意识淡薄(A5)等角度予以测量;环境执法效能主要从追究违法责任难(E1)、违法证据获取难(E2)、污染者屡罚不改(E3)、多头执法效率低(E4)、治污成本高(E5)等角度予以测量。问卷采用李克特量表形式,量表赋值为:1=不存在、2=很轻微、3=一般化、4=比较严重、5=非常严重,具体指标的描述性统计囿于篇幅不单独列出。

本文旨在探讨环境执法中的结构性问题之间、这些问题与环境执法所涉主体的认知意识之间的关系,以及它们对于环境执法效能的影响。环境执法的结构性问题和主体认知意识都是潜在的理论变量,很难通过直接观测得到相应数据。传统的回归分析只能检验可直接观测到的变量之间的关系,无法对潜在变量之间的相互关系进行分析,而结构方程模型则可以同时探讨多个指标与潜在变量之间、多个潜变量之间更为复杂的关系,因此,本研究借助AMOS软件,对各个维度的潜变量进行测量模型评估,以检验各个潜变量同与之相应的观测指标之间的拟合程度,进而运用结构方程模型(SEM)对本文所提出的理论假设进行分析和检验。

三、环境执法效能的影响因素:实证分析结果

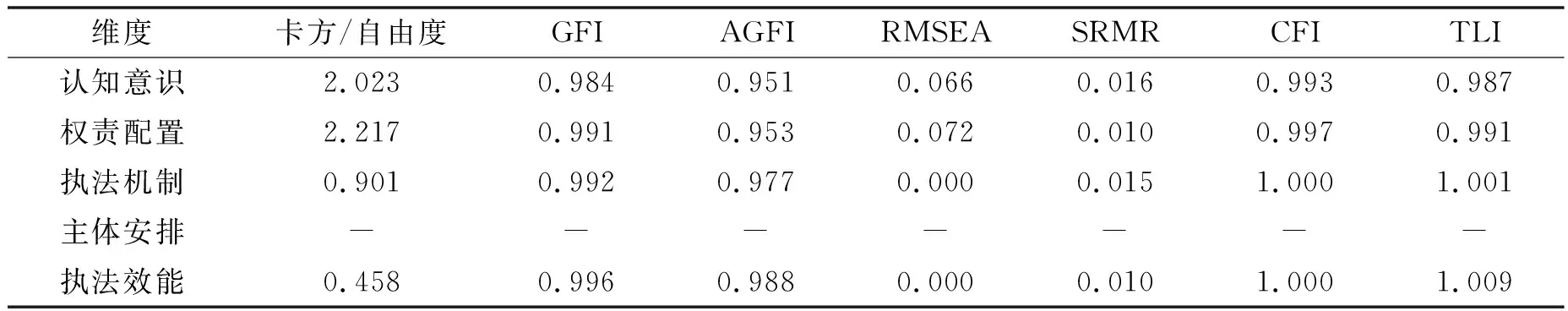

(一)测量模型的拟合度分析

为了评估各个维度测量模型的有效性,本文先对每个维度的观测变量作验证性因子分析。在本研究中,环保权责配置、执法主体安排、执法机制设计、主体认知态度、环境执法效能等五个维度是潜变量,分别对应若干测量指标,且每个指标均被预设为只表征其中一个潜变量。在模型拟合度检验中,采用卡方与自由度之比、GFI、AGFI、RMSEA、SRMR 、CFI、TLI作为观测参数。根据常用标准,卡方/自由度<3、GFI>0.9、AGFI>0.9、RMSEA <0.08、SRMR<0.08、CFI>0.9、TLI>0.9时,说明模型与数据的拟合度比较理想。在本研究的实际数据检验中,基于对因子载荷与拟合指数的考虑,剔除了一些冗余指标(因子载荷在0.6以下的)以增强测量模型与数据之间的拟合效果(见表2),剩余因子及其载荷值详见表4。

表2 各个维度测量模型的拟合度指数

从表2可以发现,环保部门权责配置、环境执法机制设计、环境执法所涉主体的认知意识和环境执法效能这四者的卡方/自由度的值皆小于3,GFI、AGFI、CFI、TLI的值均大于0.9,RMSEA和SRMR的值均小于0.08;执法主体安排这个维度在剔除冗余指标后只剩下三个观测变量,说明信息恰好辨识。由此而言,上述测量模型的各项拟合指数都比较理想,说明本文所预设的五个维度(环保部门权责配置、环境执法主体安排、环境执法机制设计、环境执法所涉主体的认知意识和环境执法效能)具有良好的拟合效果。

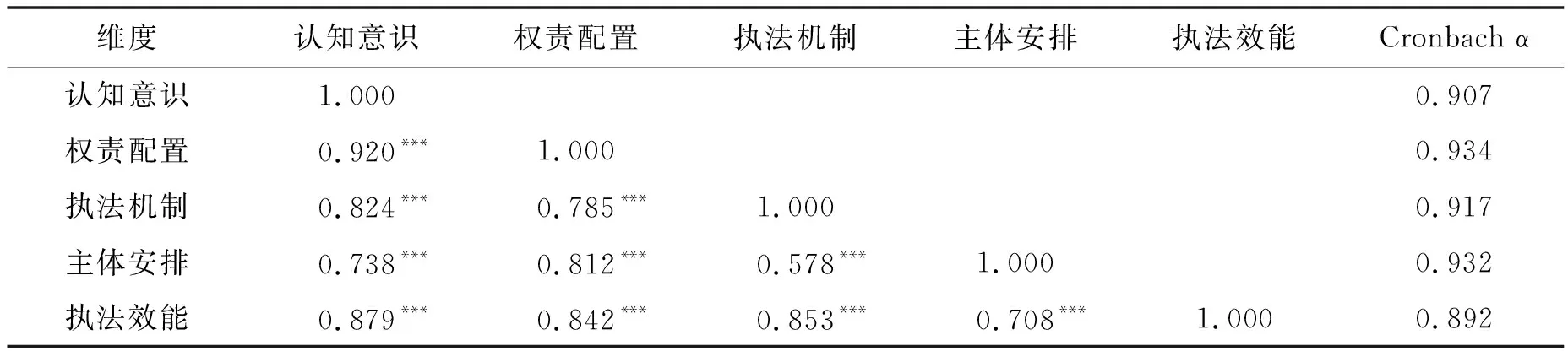

(二)信度与效度检验

为了考察问卷内容的一致性和测量结果的准确程度,在评估了各个维度测量模型的拟合度之后,还需要对各维度变量的信度与效度进行检验。对于信度,本文主要采用Cronbach α系数进行检验。经检验,环境执法所涉主体的认知意识、环保部门的权责配置、环境执法机制设计、执法主体安排和环境执法效能的Cronbach α值均超过了0.8(见表3)。由此表明,这些维度所对应的测量指标信度良好,各维度内部具有良好的稳定性和一致性。

表3 潜变量的相关系数及Cronbach α

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的统计水平上显著。

从表3还可以发现,环境执法所涉主体的认知意识、环保部门的权责配置、环境执法机制设计、执法主体安排和环境执法效能之间的相关性都通过了显著性检验,且都为正值。这表明,H1关于执法主体安排、环境执法机制设计、环保部门权责配置等结构性要素相互之间具有正向关联性的假设是成立的。这意味,在环境执法中,三者牵一发而动全身,因此,需要三管齐下,从不同角度合力推进予以完善。

图2 环境执法效能影响因素的模型结果

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的统计水平上显著。

对于问卷效度,本文主要从区别效度和收敛效度予以考察。对于区别效度,“如果每个因子与其他因子的相关系数均低于其Cronbach α值,则认为有较好的区别效度。”[25]从表3可以看出,尽管各个潜变量之间具有较高的相关系数,但这些系数均小于与之相对应的Cronbach α值,因而表明各个维度的变量之间具有较良好的区分效度。收敛效度主要通过标准化因子载荷Std.、题目信度SMC、组成信度CR和平均方差萃取量AVE来衡量,这些数值越高说明该维度内部指标的一致性越强、变量选择越合理、收敛效果越佳。在本研究中,如表4所示,上述指标(Std.>0.6且达到显著性水平,SMC>0.4,CR>0.8,AVE>0.6)均达到比较理想的水平,表明各个维度内部具有良好的收敛效度。

(三)结构方程模型结果

对结构方程模型的分析同样需要检验其模型拟合度。此处对于环境执法效能影响因素的结构方程模型拟合度检验,采用与前述测量模型拟合度评估指标相一致的标准。结果表明(见表5),该模型的拟合指数皆在可接受范围内。由此而言,本文所提出的环境执法结构要素、主体的认知意识与环境执法效能之间关系的框架在总体上是成立的。

在此基础上,得出环境执法结构要素、主体的认知意识与环境执法效能之间关系的最终模型(见图2)。根据模型的路径系数及相关指标可以发现,除了H2(a)和H4(b)之外,其余理论假设均通过了显著性检验,其中H2与H3对应模型的R2=0.849,H4对应模型的R2=0.878,说明自变量的选择比较理想。

表4 各个维度的参数检验、信度及效度

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的统计水平上显著。

表5 结构方程模型拟合度指标

具体而言,环境执法主体安排对于环境执法效能的影响在0.1的显著性水平上通过检验,执法机制设计对于环境执法效能的影响在0.01的显著性水平上通过检验,且二者的路径系数均为正值,由此证明H2(b)和H2(c)的假设成立,即环境执法主体安排与执法机制设计对于环境执法效能具有显著的正向影响。从此次调查结果来看,环保部门权责配置对于环境执法效能的影响没有通过显著性检验,这与以往基于直观经验的研究结论有所差异。这可能是因为,在受访者的感知当中,权责配置相较于执法主体安排和执法机制设计而言更为抽象,因此对于环境执法效能的影响不如后二者那样直接(在后续分析得到证实)。

环境执法所涉主体的认知意识对于执法效能的影响在0.01的显著性水平上通过检验,且对应的路径系数为正值,因此H3的假设成立,即环境执法工作人员的认知水平、地方政府及其职能部门对环保工作的重视程度、执法相对人以及公众的环保意识对于环境执法效能具有显著的正向影响,从而验证了主体认知意识在环境执法中的能动作用。

环保部门的权责配置和环境执法机制设计对于环境执法所涉主体的认知意识在0.01的显著性水平上通过检验,且对应的路径系数皆为正值,由此证明了H4(a)和H4(c)的假设,即环保部门的权责配置越清晰合理、环境执法机制设计越完善,那么执法工作人员的认知越充分、地方政府及其职能部门对于环保工作越重视、执法相对人以及公众的环保意识越强。从此次调研的结果来看,环境执法主体安排对于主体认知意识的影响没有通过显著性检验。这与直观经验中资源配置如编制对于行为主体尤其执法工作人员具有重要影响的观念不符。这一结论在某种程度缘于,对于受访者而言,环保工作是其本职,对本职工作的认知态度更多是出于一种责任和使命,并不直接受人财物以及编制等具体安排的显著影响;另一种可能性在于,受访者是环保工作人员,因此,当问及人财物以及编制等方面的安排对于其工作认知的影响时,他们极有可能隐藏其真实偏好。

此外,模型结果显示,虽然环保部门权责配置对环境执法效能没有直接影响,但却对环境执法所涉主体的认知意识具有显著影响,而这种认知意识又进一步影响环境执法效能。因此,可以说,主体认知意识在环保部门权责配置与环境执法效能之间具有中介作用,环保部门权责配置通过主体认知意识间接影响环境执法效能;同理,环境执法机制对执法所涉主体认知意识以及执法效能都具有显著影响,而主体的认知意识又显著影响环境执法效能,因此,在环境执法机制与环境执法效能之间,执法所涉主体的认知意识也具有中介作用。对此,有受访工作人员指出:“行为主体的认知水平,尤其利益相关者的环保意识和态度对于环境执法效能的影响显而易见。在执法实践中,体制机制上的问题不仅会加剧环境执法相对人的侥幸心理,还会使环境污染防治法律制度体系的权威和信用受到损害,从而进一步恶化环境执法的外部环境,进而影响预期环境保护目标的达成。”[注]来自对重庆市XX环保局工作人员的访谈笔录,20180713。

从模型的回归系数来看,对于环境执法所涉主体的认知意识的影响而言,环保部门权责配置和环境执法机制设计的权重都比较大。后续访谈结果表明,“环保职能一分为三(污染防治职能、资源保护职能、综合调控管理职能),各个职能又分散由若干不同的业务主管部门来承担,导致环境执法主体力量分散、多头执法问题突出,而这些问题又进一步使得执法者瞻前顾后、力不从心,相关职能部门出于各自利益考虑消极应对,执法相对人则恰好有机可乘。”[注]来自对贵州省XX环保局工作人员的访谈笔录,20180717。对于环境执法效能的影响程度,从直接效果来看,环境执法所涉主体的认知意识尤为显著。由此而言,就本研究而言,在各种结构性要素之外,环境执法所涉主体对于环境保护的认知意识对环境执法效能具有十分重要的影响。这与传统研究将环境污染问题及其恶化归因于制度结构的主张存在一定差异。

四、结论与建议

在问卷调查的基础上,采用结构方程模型分析环境执法效能的影响因素,结果表明:(1)在各种结构性要素中,环境执法主体的人财物及编制安排和执法机制设计对于环境执法效能具有直接而显著的正向影响,环保部门权责配置的清晰合理程度对于环境执法效能具有间接正向影响;(2)在结构性要素之外,所涉主体(如执法工作人员、地方政府及其职能部门、执法相对人及公众)的认知意识对于环境执法效能也具有显著的正向影响,这种影响程度甚至超过了其它因素,而且,它在环保部门权责配置与环境执法效能之间、在环境执法机制与环境执法效能之间具有中介作用。

基于此,笔者认为,强化环境执法效能、提升生态环境质量,必须强化相关主体对于环境保护的认知意识。具体而言:首先,要提升环境执法工作人员的认知水平,增强其严格执法、规范执法的意识,防止在具体案件中瞻前顾后和“选择性执法”;其次,要强化环境保护和绿色增长在地方发展目标中的权重,转变地方政府“发展优先”[26]的理念,从而提升相关职能部门的环境意识、增强其配合环境执法的积极性;再次,要加强对执法相对人的环保教育,尤其注重从完善环境污染防治长效机制的角度增强其环保意识,防止因追求短期经济利益导致的对生态环境的持久性损害;最后,要在日常生活中提升普通公众的环境知识水平、增强其参与保护环境的主体意识,减少因公众环保意识淡薄、参与积极性不足以及“邻避型参与”导致的低效能执法问题。

由于环境执法机制、执法主体安排以及环保部门权责等结构性要素对于环境执法效能具有重要影响,而且,环境执法所涉主体的认知意识也受这些因素的影响和制约,因此,完善这些结构性要素仍然是环境保护领域的重要议题。根据第十九届三中全会审议通过的《深化党和国家机构改革方案》关于“深化行政执法体制改革”和“整合组建生态环境保护综合执法队伍”的重要思想,对于环境执法工作的强化可以从以下几个方面着力:

一是完善环境执法机制,规范环境执法程序。具体而言,完善环保部门与其它涉事平行机构以及刑事司法机构之间的衔接协调机制,提高环境执法效率;完善对污染环境且屡禁不止者的强制整改措施、对重大污染事故主体的终身追责机制,防止污染环境者产生违法不究、执法不严的侥幸心理,从长远角度强化环境执法的效果;丰富环境执法方式,减少停产整顿等简单粗暴执法导致的短期“检查性”效应;完善对环境执法的考核评议机制,避免执法机构及其工作人员为完成环保“指标”所开展的“应急式执法”与“刮风式执法”;规范环境执法程序、增强环境执法透明度和信息公开程度,使环境执法公正文明、公开透明,从而增强公众对环境执法工作的认可与支持。

二是综合环境执法队伍,提升执法主体能力。具体而言,减少环境执法队伍种类,对原本分散于各个非环保部门的同一领域或相近领域环境执法队伍以及同一部门内设的多支执法队伍加以整合,从而推进环境综合执法,避免多头执法导致的效率低下问题;环保部门不仅承担着项目环境影响评价、污染物总量控制减排、持证排污监督等关卡职能,还将肩负起其他非环保部门划转的环保职责,这些职责必然需要依靠环境执法队伍来践行,因此,有必要在执法队伍编制、执法装备、执法经费等硬件资源上予以合理统筹配置,在执法队伍的规范化程度、执法人员专业素质等软件上予以强化提升,以增强环境执法能力和效率。

三是统筹环保事权,合理配置环保部门权责。具体而言,以生态环境部职能转变为契机,以多部委“三定”方案为依据,将原本由国家发改委、国土、水利、农业、海洋等非环保部门承担的环保职责,如应对气候变化和减排、防治地下水污染、流域水环境保护、农业面源污染治理、江河湖库环境保护等职责,划转入生态环境部,由生态环境部及其下属机构统一负责组织实施生态环境政策、规划和标准,防止因事权分散、职能交叉导致的交叉执法或执法真空地带;合理配置环保部门权责尤其强化环境监测监察职能,将督察地方政府环境保护责任落实情况的环境监察职能(俗称“督政”)上收至省级环保部门,防止因目标冲突导致的环境执法无所适从以及因各种掣肘导致的执法疲软,从而提高环境执法效能和改善环境综合质量。

对于环境执法问题,传统研究主要从直观经验角度进行“问题-对策”分析,并将环境污染及其恶化主要归因于宏观和中观制度层面的因素,进而提出实行“纵向垂直的环境行政管理”[2728]。本文基于对环保工作人员的调查研究发现,不仅环境执法主体安排、执法机制设计以及环保部门的权责配置等结构性要素对执法效能存在正向影响,而且,环境执法所涉及的主体包括执法工作人员、地方政府及其职能部门、执法相对人以及公众的环保认知意识也对环境执法效能具有显著的正向影响。因此,环境执法效能的提升以及环境质量的改善需要从环境执法的结构性要素和行为主体的认知意识角度双管齐下、合力推进。本文尝试运用“结构-认知-效能”的分析框架,对环境执法效能影响因素进行探索性分析,囿于时间和资源可及性问题,此次调研仅针对部分环保工作人员展开,所以,主体认知意识也是从环保工作人员的感知角度来衡量,因此,所得数据未必能精准反应该主题所要探讨的内容。那么,地方政府及其职能部门、执法相对人以及公众对于环境保护的认知意识究竟如何?它们对环境执法效能又有何影响以及如何产生影响?这些问题将成为笔者后续研究的主题。