江津方言词使用现状的语言分析

——以亲属称谓词和动物名称词为例

2018-12-18谭吉勇

马 宇,谭吉勇

(1.重庆科技学院 人文艺术学院,重庆401331;2.重庆市第一中学,重庆400030)

李蓝先生据江津方言有入声把它归入岷赤小片。杨波针对“重庆无入声区,江津属入声区”提出“四川方言入声区方言由中原汉语直接发展而来,无入声方言由明清时迁入四川的移民带来的明清官话发展而来”[1]。作为中原古语的存留,是否因此保存更多古语,这是一个需证实的问题。江津方言早就引起不少研究者关注,如钟维克[2]早对该方言音系做了梳理,制作了同音字汇[3],张惠淑较全面讨论江津方言音系[4];金小梅[5]、左福光[6]在入声研究中多次提及江津语音。但是目前已有研究中对江津方言词汇的关注较少。词汇是语言要素中变化最大,最能体现语言发展的。苏晓青等从词汇着手研究方言变化,从语音、词汇等方面系统论证了徐州方言向普通话靠拢的态势[7]。城市化进程的加快,普通话推广政策的实施,多种方言都表现出向普通话靠拢的态势。江津区普通话推广成绩也很显著,其方言词语使用现状如何,变化原因如何,值得探讨。

为研究该方言词语使用现状,以《江津县志》[8]所记录方言词为据制作问卷,问卷主要包括亲属称谓语和部分动物名称词的使用。在江津下属德感镇小学六年级一班二班、珞璜镇顺江小学六年级、江南职业高中夹滩校区高三一班做了调查,并走访了珞璜、油溪、德感、石蟆等镇成年人,对方言词语使用变化做社会学和语言学的相关分析,以期深化该方言研究,丰富该区地域和历史文化研究。

一、方言词语使用现状

(一)亲属称谓词语

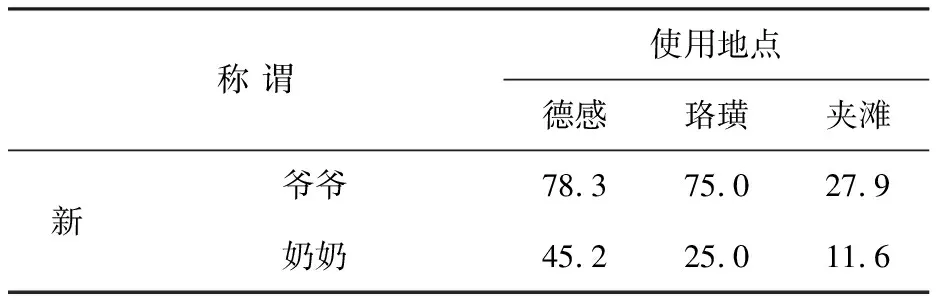

考虑小学生父母多为独生子女,故亲属称谓语部分仅设七个问题。为保证统计结果真实可靠,用百分比表示各称谓语的使用情况(见表1)。

表1 亲属称谓语使用率(单位:%)

续表1

称 谓使用地点德感珞璜夹滩旧公(公)26.625.072.0婆(婆)54.775.088.3新外公95.296.172.0外婆95.296.170.4旧家(ga)公4.73.829.5家(ga)婆、家家4.73.829.5新伯、叔①50.023.812.1旧伯、爸、爷50.076.187.8新姑妈、姑姑17.531.08.8旧孃孃、爸、老子82.468.991.1新舅舅、舅妈81.478.540.9旧舅舅、舅娘18.521.459.0新姨妈、姨73.075.048.2孃孃、孃19.24.113.7旧姨孃5.720.844.8新老公54.3缺50.0老婆72.044.450.0媳妇儿27.133.30旧男人、男的15.1缺26.3婆娘、堂客13.522.226.3

*注:表中新旧相对而言,旧即传统江津方言惯用称谓,为行文简洁称“旧”

由表1可知:

(1)祖父辈“爷爷”使用率渐增,年纪越轻,使用越多,“公公、公”使用随年龄递减而减少。“奶奶”使用率远低于“爷爷”,“婆婆”依然有高使用率,即使在低龄群体也如此。“外公、外婆”使用率大大超过旧称,年龄越长旧称使用率越高,高中生使用新称者大约是旧称的两倍。与成年人访谈中得知个别家中用[da55da.][jia42jia.]称呼祖父母,以[gong55da55][wai55jia42]称呼外祖母,但目前该称谓语使用低且仅限于四十岁以上个别姓氏。

(2)父母辈中,“叔叔”使用率较“爷、爸”低。“孃孃”使用率极高,“姑妈、姑姑”有少量使用,“舅舅”使用率极高,“舅妈”使用率呈上升趋势,年长者仍多用“舅娘”。小学生多使用“姨妈、姨”,高中生“姨孃”使用率更高。“姨”加在“孃”前本用以区分父系还是母系,而单用“孃”称呼母亲姐妹的有所增加。“姨” 的缺位使用说明人们开始不在意区分父系母系,此变化是语言随着社会发展而变化的结果。因早期计生政策多子女家庭减少,父母双方仅母亲有姐妹,导致无区分父系母系的必要,因此区别语素被自然淘汰。当然也不能否认“孃孃”这一亲属称谓语早就被泛化为对长一辈无血缘关系女性称呼的影响。

个别年长者有用“老子”称呼父亲姐妹,且不以“舅”称母亲兄弟,而按排行呼“丘”[qiu55],有“太丘、顺丘、三丘”,排行最末的称“满丘”。县志也有“呼舅为丘”[9]的记载。

(3)夫妻在同辈面前介绍爱人主要考察了三十至五十岁群体对配偶词的使用:“老公”使用率超过“男人、男的”,“婆娘、堂客”较多被“老婆”替代,而在更年轻群体中“媳妇儿”的使用率增加。

(二)动物名称词

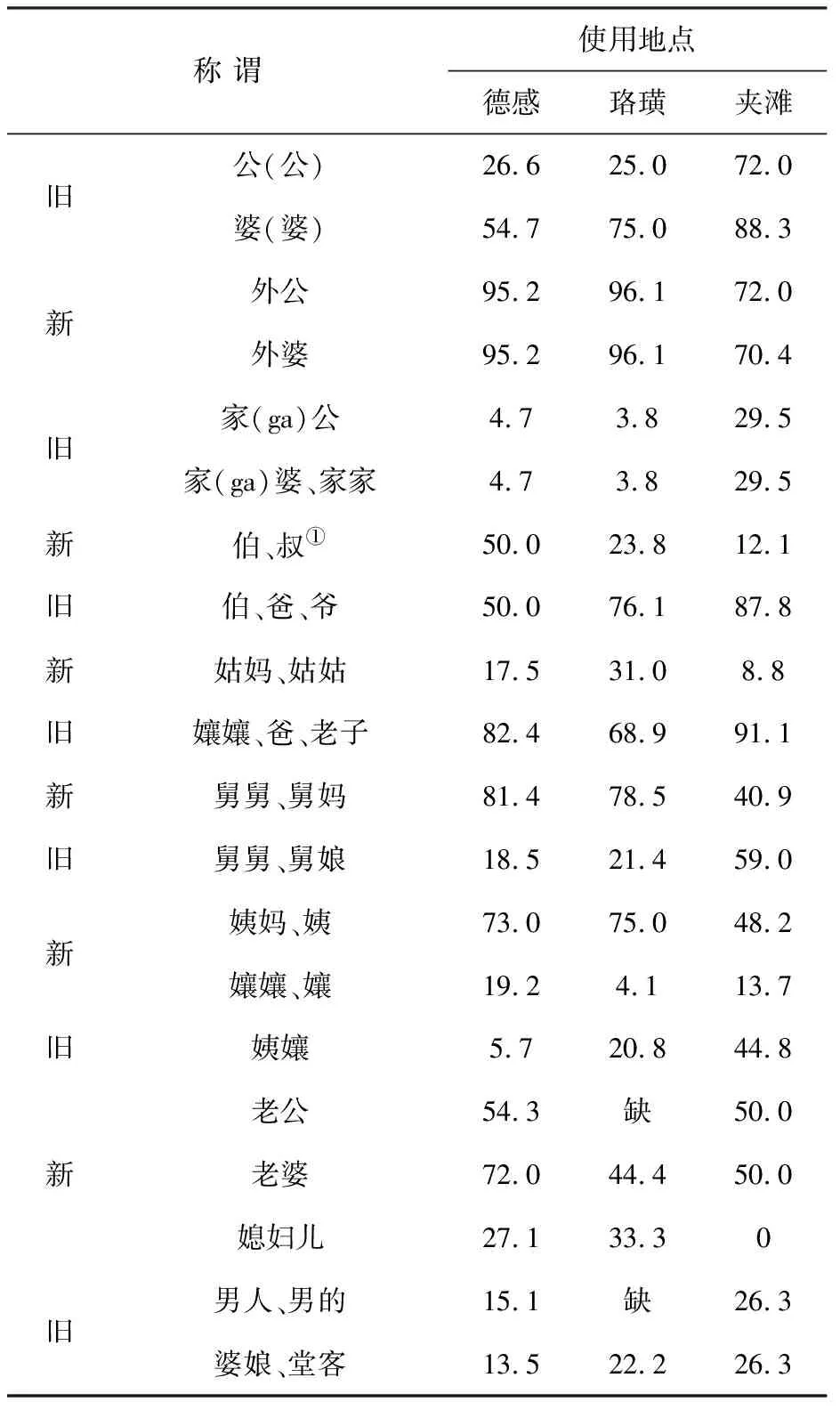

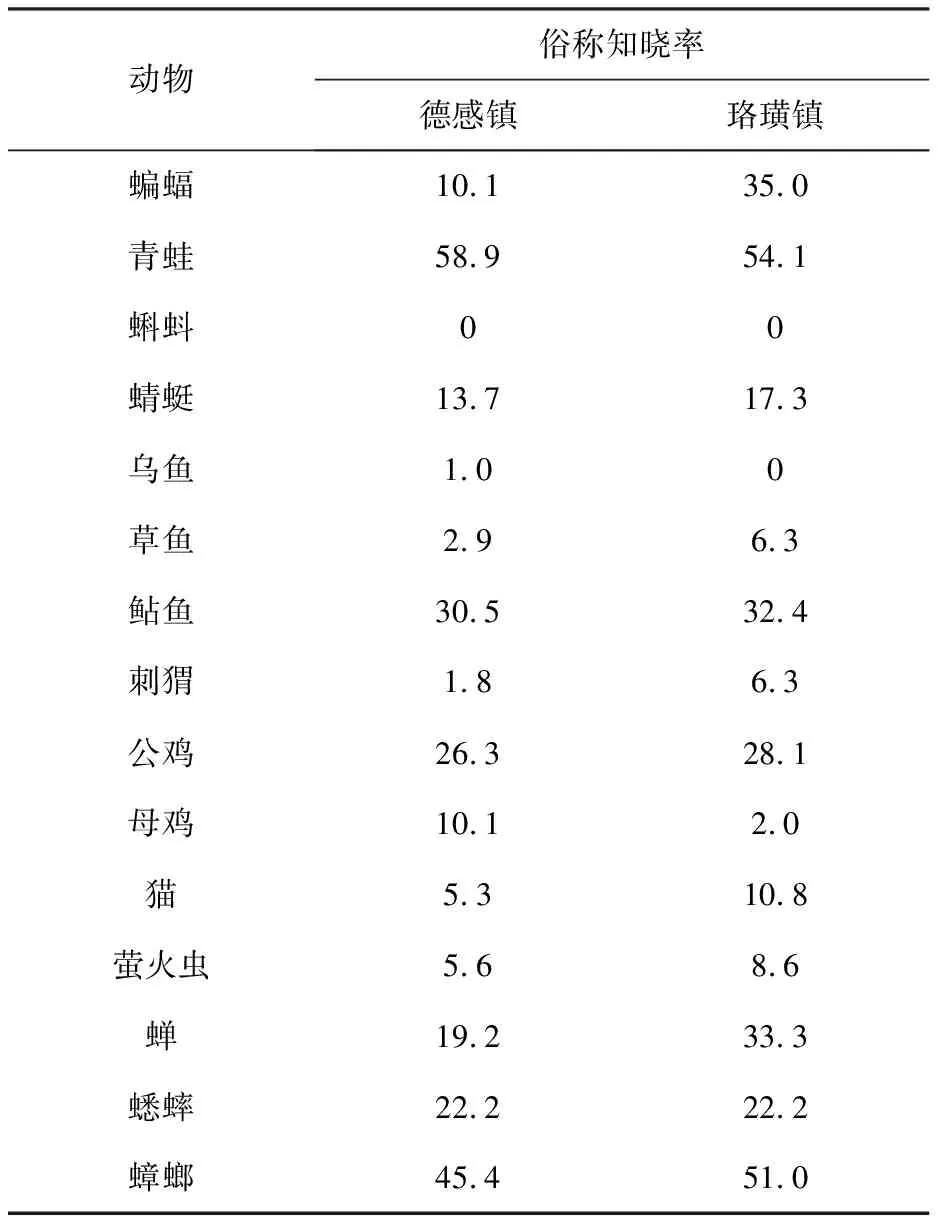

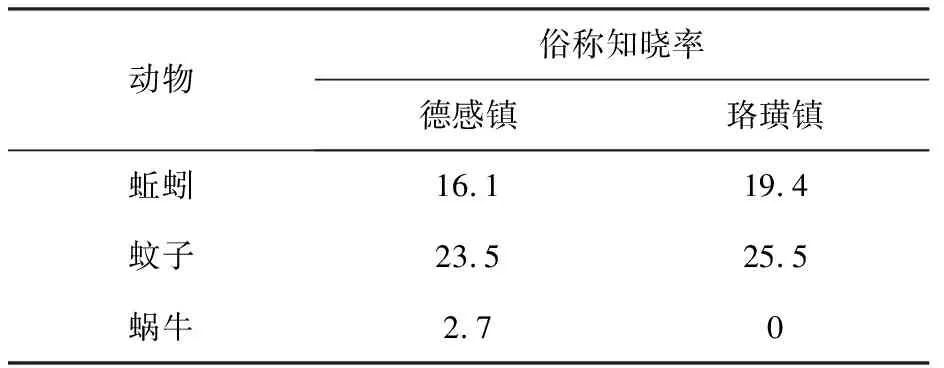

江津县志有“释动物”卷记载了动物的方言俗称,颇有特色。选取常见动物词考察两镇三个班小学生的知晓和使用情况。通过向他们展示18种常见小动物图片,让写出他们所知名称,知道多个写多个,凡能写出俗称的都计为知晓旧称,以知晓旧称人数除以统计数,得该俗称知晓率。该调查仅对小学生进行,结果如表2所示。

表2 两地常见动物俗称知晓率(单位:%)

续表2

动物俗称知晓率德感镇珞璜镇蚯蚓16.119.4蚊子23.525.5蜗牛2.70

从表2可见,珞璜镇绝大多数动物俗称知晓率都略高于德感镇,尤其是蝙蝠、猫、蝉。这与珞璜镇孩子家处农村有关,见到小动物机会较多,而动物俗称来源主要是其家人。总体看两地动物俗称知晓率基本保持一致,“青蛙、蟑螂、鲇鱼”知晓率较高,但也仅占16.6%,“蝌蚪、蜗牛、刺猬”等较低,俗称知晓率都不高。

二、词语使用变化的原因分析

(一)社会原因

1.全国范围内推广普通话的成果

学校工作语言为普通话,学生们必然受较大影响,普通话使用空间扩大则缩小了方言的空间,这是方言词语使用变化的主因,也是该方言向普通话靠拢的明证。国家大力推广推普话,早在2005年重庆市城区语言文字的社会应用就达到了“普通话初步普及”“汉字的社会应用基本规范”的新世纪初叶语言文字工作目标要求[10]。

除了课本外,儿歌等多种形式影像制品对词语使用的影响不容忽视,如娱乐场所常听到的儿歌几乎都采用普通话。影视作品对青少年语言使用影响更突出,如“蟑螂”一词德感镇有23.3%、珞璜镇有38.7%均写出“小强”。把“蟑螂”称为“小强”与周星驰1993年的电影《唐伯虎点秋香》[11]有关,该词首先被粤语区民众广泛使用,后影响到内地,甚至影响了零零后的小学生。

2.人们认知水平的提高

一些俗称与早期人们认知水平较低,对事物命名过于笼统有关,命名缺乏科学性和精确性。如“蝌蚪”俗名“水棒虫”,“蜗牛”俗名“山螺狮”[8],都仅从其生活环境加其体型特征命名,区别性太弱。这样的词语随着人们认知水平提高、精准表达的需要而被淘汰成为必然。

3.使用者的从众和避俗求雅心理

称谓语调查中发现个别姓氏用[da55da.][jia42jia.]称呼祖父祖母,[gong55da][wai55jia]称呼外祖父母,[qiu55]呼“舅”,[mei55]呼“伯母、叔母或舅母”。这些称呼限于陈、文、黄、邱、马等姓氏家族,且使用者多生活在农村,年龄在五六十岁以上。目前这些家族的年轻人明白词义,但不使用,直言“那个喊法太土啦!”其实这些称谓是客家人的称呼语。常言客家人有“宁卖祖宗田,不忘祖宗言”的祖训,但入川客家人因为没有集中居住地,为了尽快融入当地民众,无法遵守“不忘祖宗言”。四川客家人研究证明“客家话逐渐被当地的官话方言所取代”,三台客家研究“仅仅能够在三台客家人的亲属称谓中找到一点点客家方言的影子”[12]。随着江津客家后代认为这些称谓语太土太俗,这些称谓将逐步消失。

客家称谓语中区分父亲的兄长和弟弟与当地有别。笔者家谱记载家族从福建迁入江津。笔者大侄子结婚生子后教孩子用“二爸”(此为江津人用来称呼父亲弟弟的称谓)称呼堂弟,当时笔者父亲颇为不满,强调说“应当称二叔,不是二爸”。原来客家人呼父亲哥哥为“*爸”②,父亲弟弟为“叔”。钟永毅说“客家人的称呼……在家族内部称呼,还有一些特殊之处:如称大伯为太爸,二伯为瑞爸,幺叔为man叔”[13]“满舅:排行最小的舅舅”[14]随着老人离世,越来越多年轻人放弃客家话。当地一个小学文化水平五十多岁的农村妇女会对她儿媳妇(外省人)说去看望舅妈(而面称时她从不用“舅妈”)。显然有更高学历的年轻客家人放弃客家称谓语也就不奇怪了。放弃后有选用普通话称谓的,也有选用当地方言的,这也是当地方言依然保有较强生命力的一个明证。

另对“末末儿、灰灰儿”两词语调查中,有老人吃惊问道:“那不是骂人的话吗?”实县志就有记载“末末儿:玄孙,灰灰儿:玄孙的儿子”[8]。称谓语何以变为骂词?由詈词研究得中国人吵架骂人时常以对方的祖宗自居,这样似乎占了上风,这两个词语常被骂架的人用来斥骂他人而逐渐被认为是詈词。其次现代社会人们结婚年龄推后,一个大家庭出现五世、六世同堂的较少,同姓家族也多分散居住,则“玄孙”等词没有使用的机会。语言是用来交际的,事物不存,词语必然退出历史舞台。另据“末末儿”与“脉脉”同音,可知此是客家话。有“曾孙以下俗称‘脉脉[mo53mo53]’,取香火不断,人丁兴旺之意。”[15]可见客家后代本着从众心理和求雅心理逐渐放弃客家称谓。

(二)语言自身的原因

1.方言俗称造词理据的消失或淡化

旧称构词理据消失,“实”与“名”距离逐渐增大,使联想变得困难,而语言求简原则推动人们放弃使用。如“蟋蟀”俗名“灶鸡、土狗儿”,“调查方言词汇时,一般是不必要追问命名理据的,从字面上大多就可以看到造词的思路”[16]从字面知该物主要在厨房灶台附近,笔者幼时曾多见。随着人们居住环境改善,蟋蟀一般不在厨房出现,该造词理据基本消失。规范称呼被较多使用,则自然对俗称知之甚少。反之,如果构词理据依然显豁,且使用频率较高,则旧称仍然保持较高活力。如蟑螂在各家厨房出现频率居高(虽然并不限于厨房),俗称“偷油婆”知晓率仍然很高,同时享有高使用率。

蜻蜓俗称“丁丁猫”,梁德曼认为“形容蜻蜓的翅膀与身子呈丁字形,眼睛特别大,像猫的眼睛”[17],但仅因眼睛像猫眼而以猫命名,此说太过牵强。“记录方言词时这种按音写字的现象是很常见的”[16]实该词是《尔雅》的古语词。《县志方言卷·释动物》:“尔雅:虰蛵,负劳。郭璞曰:蜻蜓也。邑语谓蜻蜓之大者为大头虰,小者为虰虰毛,毛,小也。”[9]“丁丁猫”实是“虰虰毛”的讹写,梁说当是后起附会义,与原初造词理据较远。

2.俗称中包含特殊方言字,不易或不便书写

如鲇鱼俗称“鲇巴身小”,其中“身小”是左身右小的以会意法造出的合体字。“四川人比较喜爱自造会意字:[lang],意即身小或瘦长。此本古字,梁德曼先生考证,《玉篇》:‘力登切’,《龙龛手鉴》:‘身小也。’《南川县志》:‘呼体瘦细曰身小,与胖对,读浪之阴平’”[18]而这种特殊的方言字,用常用输入法无法打出,多用“郎”替代,而“郎”声调与该字并不一致,会方言的人会因其无法准确表义转而使用普通话常用词语。

三、理性看待方言词语使用变化,享有方言自信的同时给方言传承留下空间

(一)方言词语使用变化是语言发展的必然,也是社会发展的必然

比如旧事物消失引起旧词语的消亡,大可不必因此引起方言恐慌,毕竟方言词语大多数有保存,如称谓语中“婆婆、孃孃”仍享有高频使用率,“孃孃”一词在继续泛化,还有相当部分动物俗称仍保留,都证明该方言依然具有较高活力。但是同时也应该看到由于城市化进程加快及推普,方言使用受到限制,有必要在一些不影响交际的场合给方言的传承和使用留下一定空间,毕竟方言承载了地域文化。要想保持文化的多样性,需要在一定程度上保证方言和普通话和谐共处。

(二)江津方言词语来源多样

前文所论“丁丁猫”实是古语“虰虰毛”,同样还有部分被公认为江津特色的词语实源于移民带来的客家话。“青蛙”俗称为“虾块儿”[8]当源于客家话的“”。王煌修等编撰县志:“说文:(左奚右黾),水虫也。邑语谓蛙为田鸡,俗作鸡”,说明当时人们称“田鸡”,而今天人们称“虾块儿”,即使小学生也多知晓并使用。移民研究指出江津有部分从广州、福建、江西等地迁来的客家人。客家话中青蛙的发音与此接近。温昌衍说客话与粤语互相影响,有共有成分“例如‘kuai3’(方言字写作)青蛙”[14]。“,读音与‘拐’‘柺’同音,也模拟了‘青蛙’的‘呱呱’的叫声,既表音,也表意。”[19]俗语“田鸡”一词因所用词与“蛙”生活环境距离太远而被淘汰,“鸡”怎么生活在水里?而客家话“”因此被引入,补充“虾”字疑以生活场所与虾同而用,实字不一定同。民众求新求异心理促使该词被广泛使用并传播。该方言中g、k声母常混用。这两声母本发音部位相同,发音方法仅存在送气不送气之别。本调查中就有受调查者写作“瞎管儿”的,与客家话声母完全相同;其次客家话“姑倒”(蹲下)与江津话音近,也有读为并记为“ku”[3]。实际目前两音都存在,年长者更多使用g。可见该方言中g、k 相混在部分词语中都存在,并非孤例。客家人在当地生活多年,“更由于江津的客家人散居各地,……再加上江津有长江、綦江等重要水道,人的流动率高,以至没有形成客家话方言岛。”[16]客家人虽转用当地方言,但个别词语与当地方言在接触融合中进入当地方言是完全可能的。调查中写出“田鸡”的仅三例。如李如龙所言“在多语并用(古语、通语、方言、外语)语言接触频繁的现代社会,方言处于急剧演变之中。有些发音人都难以辨别哪一种说法是本方言所固有的地道说法。”[13]确实地道的江津人也无法准确说清这些方言词的来源。

注释:

①实际在江津的客家人一直呼父亲弟弟为叔,非客家人呼“爸”或“爷”,故此处仍视“叔”为新形式。

②*为其在家庭中的排行。