汉语使令类兼语结构动词V1的历时演变

2018-12-17张颖炜

张颖炜

(江苏第二师范学院 文学院,南京 210013)

兼语结构是汉语里一种特殊的动词结构,是指“由前一动语的宾语兼作后一谓语的主语,即动宾短语的宾语和主谓短语的主语套叠,合二为一,形成有宾语兼主语双重身份的一个‘兼语’”[1]。兼语结构在结构上的特点是:结构中的某一成分同时具有宾语和主语两种属性,可以用符号表示为:V1+OS+V2,OS既是V1的宾语,同时又是V2的主语。

前人对汉语兼语结构V1的分类,主要立足于动词的语义差异。向熹《简明汉语史》把兼语句的第一个动词分为使令类、劝诫类、封拜任免类、称谓类、有无类和愿望类六大类。[2]杨伯峻、何乐士《古汉语语法及其发展》将兼语式的语义关系分为使令、封职任免、劝诫、命名(称谓)、褒贬评论、有无、“以……为……”固定格式、兼语做受事主语等八种。[3]590-607董治国《古代汉语兼语句型新探》一文,根据V1的语法作用和意义的不同,将其分为使令类、封拜任免类、有字类和称谓类四种。[4]张玉金《西周汉语语法研究》将兼语动词分成使令式、劝诫式、命名称谓式、封职任免式、有无式等五类。[5]各家分类虽有差异,但“使令类”兼语结构在各种分类中都有分布,使令类兼语结构是汉语兼语结构的基本类型。

一、汉语使令类兼语结构动词V1的历时使用情况

何乐士、杨伯峻《古汉语语法及其发展》对“使令类”兼语结构动词V1的定义是“含有使令、派遣、致使意义的动词”[3]589。我们选择上古汉语、中古汉语、近代汉语的代表性著作作为研究语料,以《左传》《齐民要术》《世说新语》《祖堂集》《朱子语类辑略》《三朝北盟会编》《元刊杂剧三十种》《原本老乞大》《金瓶梅词话》和《儿女英雄传》为主对汉语使令类兼语结构的动词进行研究。

(一)使令类兼语结构动词V1的历时使用

根据语料检索,上古汉语至近代汉语使令类兼语结构动词V1的使用情况是:

《左传》使用了14个使令类动词,分别是:使1、使2、命、俾、率、令1、令2、助、请、驱、待、禁、遣、召。

《世说新语》使用了19个使令类动词:使1、使2、令1、令2、遣、命、请、唤、引、敕、呼、集、召、驱、任、待、教1、容、要。

《齐民要术》使用了10个使令类动词:令1、令2、使1、使2、命、任、驱、容、引、助。

《祖堂集》使用了36个使令类动词:请、令2、乞、教1、教2、命、放、任、许、待、令1、要、敕、唤、遣1、让、使1、屈、差、诏、发、俾、交2、助、催、降、凭、遣2、容、使2、致、敕令、发遣、劳烦、容许、致使。

《三朝北盟会编》使用了23个使令类动词:令1、遣1、使2、请、命、差、令2、引、容、烦、乞、许、呼、教1、使1、要、逼、教2、敕、凭、任、招、发遣。

《朱子语类辑略》使用了17个使令类动词:使2、教2、令2、教1、令1、遣1、请、唤、命、任、差、发、乞、屈、容、致、使得。

《元刊杂剧三十种》使用了33个使令类动词:交2、教2、请、交1、要、着、使2、唤、任、乞、放、差、许、催、道、叫3、遣1、央、教1、令2、听、轮到、分、呼、凭、容、说、依、招、催逼、遣差、召募、招捉。

《原本老乞大》使用了6个使令类动词:教2、著、教1、请、叫3、叫唤。

《金瓶梅词话》使用了49个使令类动词:教1、请、使1、教2、打发、叫1、叫2、令1、差、分付(吩咐)、交1、交2、让、使2、央、唤、放、叫3、令2、乞、许、要、容、着、派、撺掇、劳、教3、命、烦、逼、求、催、呼、凭、遣1、催逼、邀请、邀、召、督催、生受、央烦、央求、央托、嘱、嘱咐、呼唤、纵容。

《儿女英雄传》使用了35个使令类动词:叫1、叫2、请、让、打发、叫3、求、派、教、差、催、吩咐、容、许、教2、劳、使2、令2、着、遣1、命、教1、逼、任、放、烦、劳动、交1、嘱咐、凭、邀、撺掇、招呼、呼、唤。

(二)使令类兼语结构动词V1的使用特点

从《左传》到《儿女英雄传》,使令类兼语结构V1的使用有以下特点:

第一,使令类兼语结构V1的数量逐渐增加。从《左传》到《儿女英雄传》,使令类兼语结构V1的数量呈现逐步增加的趋势,至近代汉语明清时期,使令类兼语结构V1的数量比之上古汉语时期,有很大的增加,其在口语中的使用也日益频繁。

第二,使令类兼语结构V1以单音节形式为主。从《左传》到《儿女英雄传》,使令类兼语结构V1都是如此。《左传》使令类兼语结构V1共14个,都是单音节动词。《世说新语》中19个使令类动词和《齐民要术》中10个使令类动词都为单音节动词。《祖堂集》使用了34个使令类动词,其中单音节动词29个,双音节动词5个,双音节动词占14.7%。《三朝北盟会编》使用了23个使令类动词,只有1个双音节动词,占比4.3%。《朱子语类辑略》使用了17个使令类动词,只有1个双音节动词,占比5.9%。《原本老乞大》使用了6个使令类动词,出现1个双音节动词,占比16.7%。《元刊杂剧三十种》使用了33个使令类动词,出现5个双音节动词,占比15.2%。《金瓶梅词话》使用了49个使令类动词,出现13个双音节动词,占比26.5%。《儿女英雄传》使用了35个使令类动词,出现6个双音节动词,占比17.1%。

从以上统计数据可知,上古汉语和中古汉语中使令类兼语结构未出现双音节使令动词,双音节使令动词于唐代始出现,在之后各个时期均有所使用,至明清时期双音节使令类动词的数量明显增加,但在使令类兼语结构中占主要位置的仍是单音节使令类动词。虽然使令类兼语结构V1的数量在逐渐增加,但总的来说,汉语使令类兼语结构V1仍是一个封闭类,其发展变化是缓慢的,数量也是有限的。

二、汉语使令类兼语结构动词V1的历时更替与发展

(一)“使”的历时使用与更替

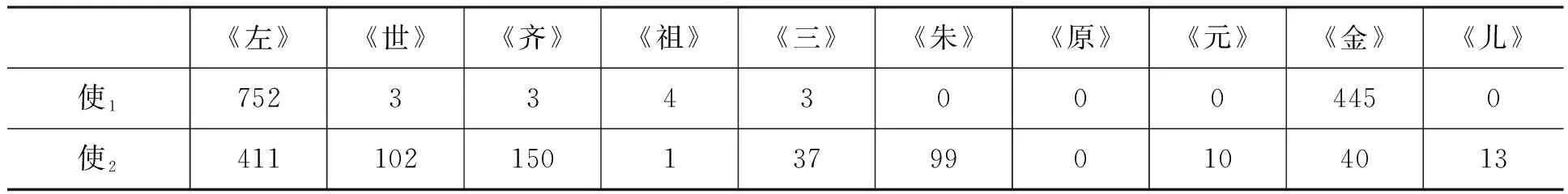

“使”是汉语使令类兼语结构使用时间最长的一个V1,《说文解字》释为“令也,从人吏声”。《左传》使令类兼语结构中的“使”已分化为“使1”与“使2”,且“使1”“使2”也是《左传》使令类兼语结构中使用率最高的V1。《左传》使令类兼语结构共1248例,“使1”在《左传》中使用了752例,占60.3%,“使2”在《左传》中使用了411例,占32.97%,“使1”“使2”的使用在《左传》中占到了绝大多数。“使1”在《左传》中表“命令、派遣”义,“使2”在《左传》中表“致使”义,相当于现代汉语中的“让”“叫”。各时期汉语使令类兼语结构“使1”与“使2”的使用情况见下表:

表1 上古汉语至近代汉语使令类兼语结构动词“使1”“使2”使用数量统计

从上表“使1”“使2”的使用情况来看,上古汉语中“使1”的使用最为普遍,其使用率高于“使2”。自中古汉语始,《齐民要术》和《世说新语》中“使2”的使用率均远远高于“使1”。这种变化,一方面,说明中古汉语时期“使2”的“致使”义已蓬勃发展;另一方面,具有“命令派遣”的“使1”之所以在中古汉语时期逐渐式微,是因为其“命令派遣”义已由其他动词分担,比如“令1”“命”和“遣”在《世说新语》中已经占据“命令派遣”的语义位置。之后的《祖堂集》因为是一部禅宗灯录,其命令性的言辞较少,故《祖堂集》中“使1”“使2”的使用都极少。而宋元时期的语料检索结果显示,“使1”的使用率极低,“使2”的使用率远远高于“使1”。这进一步说明,至近代汉语,“使”的“致使”义的使用已经非常普遍。但是,明代《金瓶梅词话》比较特殊,“使1”的使用又异军突起,《金瓶梅词话》中使令类兼语结构共3351例,“使1”使用了445例,占13.28%,占《金瓶梅词话》使令类兼语结构V1使用的第三位。而在清代《儿女英雄传》中,“使1”却无用例,“使1”在明代《金瓶梅词话》中的复兴与《金瓶梅词话》世情白话小说的性质相呼应,说明在这一时期的口语使用中,“使1”的“命令派遣”义非常活跃,而清代《儿女英雄传》中表“命令派遣”义的“叫1”“打发”“派”“差”和“吩咐”等的使用已逐渐普遍,故“使1”在清代《儿女英雄传》中不再使用。

(二)“令”的历时使用与更替

令,《说文解字》释为“发号也,从亼卪”。“令”在《左传》中使用极少,但也已分化为“令1”和“令2”,“令1”6例,“令2”1例。如:

(1)二师令四乡正敬享,祝宗用马于四墉,祀盘庚于西门之外。(《左传》襄公九年【传】)

(2)令诸侯三岁而聘,五岁而朝,有事而会,不协而盟。(《左传》昭公三年【传】)

(3)无令舆师陷入君地。(《左传》成公二年【传】)

例(1)与例(2)使用的都是“令1”,例(3)使用的是“令2”。

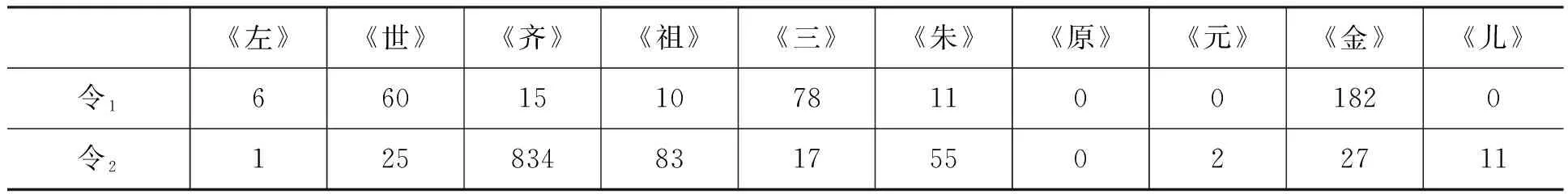

各时期汉语使令类兼语结构动词“令1”和“令2”的使用情况见下表:

表2 上古汉语至近代汉语使令类兼语结构动词“令1”“令2”使用数量统计

《齐民要术》与《世说新语》中表示“致使”义的动词都已占使令类动词的大多数,《世说新语》“使2”的使用最多,《齐民要术》“令2”的使用最多。《齐民要术》中表“命令”义的“令1”极少,仅15例,而表“致使”义的“令2”,共834例,占《齐民要术》使令类动词使用总数的80.9%。商务印书馆《古代汉语词典》中“令”字义项未见收入“致使”义的解释,而在中古汉语的实际使用中,尤其是在《齐民要术》中,“令”的“致使”义的使用已相当普遍,这可看作是《齐民要术》使令类动词的一大特点。究其原因,应与《齐民要术》的农事性质有关,《齐民要术》使令类兼语结构中的兼语多为“无生命”的物而非“有生命”的人,因此由“令”构成的兼语结构表达“命令某人去做某事”的语义少,表示“致使某物怎么样”的语义多。而《世说新语》作为一部笔记小说,主要记载了东汉至刘宋初期名人雅士的传闻逸事和言谈举止,其涉及人物言行的“使令”的发出就较多,因此中古汉语时期,《世说新语》“令1”的使用较“令2”多,而《齐民要术》“令2”的使用较“令1”多。唐宋元时期的语料检索均显示“令2”的使用较“令1”多,虽然明代《金瓶梅词话》“令1”的使用大大多于“令2”, 但清代《儿女英雄传》中“令1”却无用例,这一现象和“使1”与“使2”在《金瓶梅词话》中的使用情况相类似。

(三)“教”“交”“叫”的历时使用与更替

太田辰夫说:“‘教’在《广韵》中有平声和去声,但意义上似乎没有区别,但唐诗等作品中使役意义的‘教’读平声,在宋代以后的解释破读的著作中也读作平声,恐怕是为了把使役意义同原义区分开来而读作平声的吧。‘教’在唐代也写作‘交’,但‘教’出现在先,它变为平声,然后再用‘交’,这是没有疑问的。”[6]在我们研究的语料中,“教”作为使令类兼语结构的V1使用最早见于《世说新语》,仅有1例,例如:

(4)人饷魏武一杯酪,魏武啖少许,盖头上提“合”字以示众,众莫能解。次至杨修,修便啖,曰:“公教人啖一口也,复何疑?”(《世说新语》捷悟第十一,2)

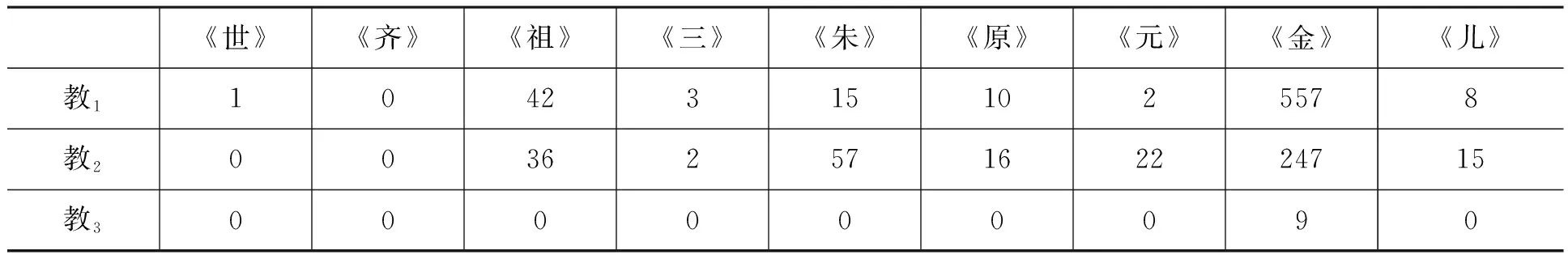

“教”在《世说新语》中表“命令”义,记为“教1”;至《祖堂集》,“教”分化为“教1”和 “教2”,明代《金瓶梅词话》,“教”又有“呼唤”义,记为“教3”。从中古汉语始,各时期汉语使令类兼语结构中“教1”“教2”和“教3”的使用情况见下表:

表3 中古汉语至近代汉语使令类兼语结构动词“教1”“教2”“教3”使用数量统计

“交”作为使令类兼语结构V1使用,最早见于唐代《祖堂集》,仅2例,如:

(5)进道先须立自身,直交行处不生尘。(《祖堂卷八·龙牙》)

(6)师举云:“努力此生须了却,莫交累劫受诸殃。”(《祖堂卷十·长庆》)

“交” 在《祖堂集》中表“致使”义,记为“交2”,至《元刊杂剧三十种》“交”分化为“交2”和“交1” 。从唐代始,各时期使令类兼语结构动词“交1”“交2”的使用情况见下表:

表4 近代汉语使令类兼语结构动词“交1”“交2”使用数量统计

“叫”作为使令类兼语结构V1使用,最早见于元代的《原本老乞大》和《元刊杂剧三十种》,《原本老乞大》中仅1例,《元刊杂剧三十种》中3例,如:

(7)到那里,教那弹絃子的谎厮每捉弄著,假意儿叫几个“舍人郎中”早开手使钱也。(《原本老乞大》)

(8)不用你!叫刘封听吾将令。(《诸葛亮博望烧屯》第二折)

(9)得了些症候,看看至死,不久身亡。叫张屠孩儿来,我想一口米汤吃。(《小张屠焚儿救母》楔子)

(10)怕你两口不信,叫孩儿出来你看!喜孙出来!(《小张屠焚儿救母》第四折)

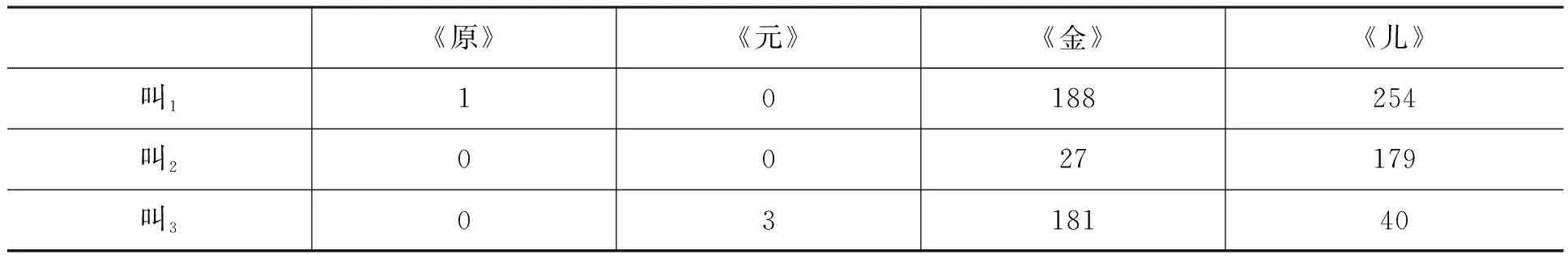

例(7)《原本老乞大》中的“叫”是“命令”义,即“叫1”,《元刊杂剧三十种》中例(8)(9)(10)的“叫”是“召唤”义,为“叫3”。 从元代始,各时期汉语使令类兼语结构动词“叫1”“叫2”和“叫3”的使用情况见表5。

据表5的统计,可发现“叫”在明代已分化为“叫1”“叫2”和“叫3”,其中“叫1”和“叫3”的使用比例远高于“叫2”,而清代《儿女英雄传》“叫1” 和“叫2” 的使用则多于“叫3”。

表3至表5对“教”“交”“叫”的历时使用情况统计显示,“教1”于中古萌芽,从唐代至元代,“教1”与“教2”的分化发展已完成。“交2” 萌芽于唐代,但宋代式微,至元代,“交1”“交2”的分化发展已完成,并在《元刊杂剧三十种》中达到使用的鼎盛。从语料的检索结果来看,也印证了太田辰夫的“教”先于“交”的说法。“叫”萌芽于元代,“教”“交”“叫”于元代共现。至明代,“教”发展分化为“教1”“教2”和“教3”,“叫”也发展分化为“叫1”“叫2”和“叫3”, 由语料发展轨迹来看,“叫1”和“叫2”在“叫3”“召唤”义的基础上逐渐发展出使令义,而“教”在元代已完成了“教1”和“教2”的分化,从语义发展的规律来看应无法分化出“召唤”义的“教3”,之所以出现“教3”的用法,是因为此时“教”在语音上与“叫”相似,从而造成混用。如:

(11)西门庆出来外边院子里,先踢了一跑。次教桂姐上来,与两个圆社踢。(《金瓶梅词话》第十五回)

(12)连忙教他长姐过来,“与三位娘磕头递茶”。(《金瓶梅词话》第二十四回)

(13)雪娥下去,月娘教大姐上来相一相。(《金瓶梅词话》第二十九回)

以上3例中的“教”均为“召唤”义,“教”与“叫”在明代开始出现混用的情况。之所以这么说是因为其语音相似,在俗文学上造成了混用,原因在于:首先,“教3”仅在《金瓶梅词话》兼语结构中使用了9例,而“叫3”使用了181例,这说明在《金瓶梅词话》中,担当“召唤”义职责的主要还是“叫3”。其次,至《儿女英雄传》,“教3”的用法已不复存在,而“叫1”“叫2”和“叫3”的用法均得到了保留,且“叫1”“叫2”是《儿女英雄传》中使令类兼语结构使用频率最高的两个V1,“教1”和 “教2”在此时完全式微。因此,在《金瓶梅词话》兼语结构中仅使用了9例的“教3”,应属于俗文学创作中的偶尔混用。

表5 近代汉语元代至清代使令类兼语结构动词“叫1”“叫2”“叫3”使用数量统计

在“教”“叫”与“交”的历时使用与更替上,最早出现的是“教”,中古汉语时期已萌芽,次早是“交”,于唐代萌芽,“叫”的出现最晚,于元代萌芽。元代,“教”“叫”与“交”共现,“交”的使用率最高;明代,“教”“叫”与“交”共现,“教”出现了与“叫”在“召唤”义上的少量混用情况;清代,“教”与“交”逐渐退出兼语结构的使用,“叫1”“叫2”和“叫3”达到了使用的鼎盛。

(四)使令类兼语结构动词V1的历时更替

使令类兼语结构动词V1在每个时期都会发生沿用和更替的现象,沿用时间最长的使令类兼语结构V1是使2、令2和请,这三个词从上古汉语一直沿用到近代汉语末期。从更替发展来看,近代汉语唐代、元代和明代,使令类兼语结构V1的新生能力是最强的,出现了相对丰富的新词。例如唐代新出现的“放”,张美兰指出,“‘放’作为使令,同‘给予指令’的意义有关,‘给予指令’即‘放任、同意、听从’,不给指令即不放任、不同意;从‘使令’到‘允让’再到‘听任’,这是一个非常清晰的语义的弱化过程,唐宋时期多用”[7]。“放”从《祖堂集》开始使用,在之后的发展中,元明清的语料中都存在使用的情况。再如“遣”,在唐代之前都是“派遣”义,而《祖堂集》中有1例为“致使”义:

(14)时时勤拂拭,莫遣有尘埃。(《祖堂卷十八·仰山》)

因此,“遣”在这一时期分化为“遣1”和“遣2”,但唐以后未见此用法。

使令类兼语结构双音节V1在历时发展中更替性更大,从《祖堂集》开始出现双音节V1,如“发遣、劳烦、容许、致使”,但宋代《三朝北盟会编》和《朱子语类辑略》中都未见用例,《三朝北盟会编》没有出现双音节使令类兼语结构V1,《朱子语类辑略》只使用了一个新的双音节使令类兼语结构V1“使得”。元代《元刊杂剧三十种》中双音节使令类兼语结构V1既没有承前沿用,也未启后。明代《金瓶梅词话》中的双音节使令类兼语结构V1发展相对丰富,但至清《儿女英雄传》也只沿用了“打发、吩咐、撺掇、嘱咐”四个。

我们将各时期使令类兼语结构的V1与上一时期的V1比对,统计出其使用的更替情况,见表6:

表6 汉语使令类兼语结构动词V1更替情况统计

三、V1的重叠形式

使令类兼语结构V1的重叠形式只出现于元代,《元刊杂剧三十种》中出现了V1与兼语OS的重叠形式或V1前状语与V1形成重叠,并只出现在V1是“交”的情况下,且V1前的状语或V1后的OS均为单音节形式。这体现了元杂剧的演唱特点。如:

(15)交他交他精神丧,绮罗丛血水似镬汤。(《关大王单刀会》第三折)

(16)休显的我言而、言而无信,你便是交人、交人评论。(《公孙汗衫记》第一折)

(17)我将他拖到宫中便下牢,我这里先交、先交他省会了,把他似打家贼并排押定脚。(《岳孔目借铁拐李还魂》第一折)

四、汉语使令类兼语结构动词V1前修饰性成分的发展

(一)使令类兼语结构动词V1前做状语的实词

在汉语使令类兼语结构动词V1前做状语的实词有副词、能愿动词、名词、形容词、代词、数词等,副词做状语多于其他词语,主要有时间副词、否定副词、范围副词、情态方式副词、语气副词和程度副词等。

《左传》使令类兼语结构V1前做状语的时间副词只有4个,至明清时期,《金瓶梅词话》中有17个时间副词修饰V1,《儿女英雄传》中有15个时间副词修饰V1。《祖堂集》中开始出现双音节时间副词,至明清时期双音节时间副词的使用已十分普遍。上古汉语和中古汉语时期,使令类兼语结构V1接受时间副词的修饰较少,近代汉语中能受时间副词修饰的V1的数量逐渐增多,至《金瓶梅词话》和《儿女英雄传》,分别有22个和24个使令类兼语结构的V1受时间副词修饰。在V1前做状语的时间副词在数量上逐渐增加。

(18)君盍尝使诸周而察之?(《左传》成公十七年【传】)

(19)妇人知他今日晚必来,早已分付春梅灌了秋菊几锺酒,同他在炕房里先睡了,以此把角门虚掩。(《金瓶梅词话》第八十三回)

(20)安太太道:“这两桩事都不用老爷费心,公馆我已经叫晋升找下了。”(《儿女英雄传》第十三回)

从V1前做状语的否定副词的发展情况来看,《左传》中有否定副词“无”“勿”和“弗”做V1的状语。“勿”是一个生命力极强的否定副词,从《左传》始,一直沿用到近代汉语,但随着“不”的崛起,最终退出了语言的历史舞台。“不”是使用率极高的一个否定副词,从中古汉语一直使用到近代汉语末期。被否定副词修饰的V1,虽从上古汉语至近代汉语呈逐渐增多的趋势,但每个时期都只有较少数量的V1被修饰。否定副词主要是单音节形式,虽然在中古汉语和近代汉语中出现过双音节的否定副词,但数量少,使用率极低。

(21)天生民而立之君,使司牧之,勿使失性。(《左传》襄公十四年【传】)

(22)但此事甚易,只如此提醒,莫令昏昧。(《朱子语类辑略》卷之二)

(23)休教人识得不是凡人。(《小张屠焚儿救母》第二折)

(24)应伯爵就在席上开口说道:“东家,也不消教他每唱了,翻来吊过去,左右只是这两套狗挝门的,谁待听!你教大官儿拿三个座儿来,教他与列位递酒,倒还强似唱。”(《金瓶梅词话》第三十二回)

范围副词与使令类兼语结构V1的组合搭配极少,从上古汉语至近代汉语,只使用了统括性范围副词“皆”“悉”“都”和限制性范围副词“只”,且修饰限制的V1也极少。从元代开始,统括性范围副词“皆”不再使用,被“都”取代。

情态、方式副词修饰使令类兼语结构V1的用例,至宋代才开始出现,明代《金瓶梅词话》和清代《儿女英雄传》中V1被情态副词修饰的用例明显增多,《金瓶梅词话》中有11个情态副词、《儿女英雄传》中有8个情态副词修饰V1。

语气副词修饰使令类兼语结构V1从中古汉语时期起就开始出现,多为表示肯定语气的副词,《金瓶梅词话》和《儿女英雄传》中语气副词数量增多,并出现了表强调语气的叠词。

程度副词与使令类兼语结构的V1的组合搭配极少,只在唐宋时期出现了几例,其他时期均无用例。

(25)公至,使让大叔文子曰:“寡人淹恤在外,二三子皆使寡人朝夕闻卫国之言,吾子独不在寡人。古人有言曰:‘非所怨勿怨。’寡人怨矣。”(《左传》襄公二十六年【传】)

(26)大家围着都让他先坐下歇歇。(《儿女英雄传》第二十回)

(27)妇人就知西门庆来了在那边,婆子拿瓢出了门,一力撺掇武大吃了饭,挑担出去了。(《金瓶梅词话》第四回)

(28)老爷寿诞六月十五日,好歹教爹上京走走,他有话和爹说。(《儿女英雄传》第二十七回)

(29)紧要处发出来,更教你支梧不住,如张子房是也。(《朱子语类辑略》卷之七)

“可”与“能”是使用率极高的两个能愿动词,从上古汉语一直使用到近代汉语末期,其中“能”比“可”的使用率更高。“要”在近代汉语中使用率提高,至明清时期,“可”与“能”已退居次要位置,在使令类兼语结构V1前做状语的能愿动词,使用率最高的是 “要”。使令类兼语结构在每个时期都只有较少数量的V1接受能愿动词的修饰。

(30)吾兄弟比以安,尨也可使无吠。(《左传》昭公元年【传】)

(31)于时荆州为之语曰:“髯参军,短主簿,能令公喜,能令公怒。”(《世说新语》崇礼第二十二,3)

(32)咱们还要劝他作成这件事,何况我合他呢!(《儿女英雄传》第十六回)

形容词做状语修饰使令类兼语结构V1始于上古汉语,至明清时期,形容词做状语修饰V1仍是个别现象。

(33)郈鲂假使为贾正焉。(《左传》昭公二十五年【传】)

(34)统制便道:“这厮,我倒看他,原来这等无恩,等我慢慢差人拿他去。”(《金瓶梅词话》第一百回)

中古汉语中时间名词开始修饰使令类兼语结构V1,至明清时期,时间名词做状语修饰V1仍是个别现象。

(35)王大将军执司马愍王,夜遣世将载王于车而杀之,当时不尽知也。(《世说新语》仇隙第三十六,3)

(36)今日分差两番使人前来。(《三朝北盟会编》卷五十五)

中古汉语中代词也开始修饰使令类兼语结构V1,至明清时期,代词做状语修饰V1仍局限于指示代词和疑问代词,用例较少。

(37)如何不教人便从慎独处做?(《朱子语类辑略》卷之四)

上古汉语和中古汉语均无数词修饰使令类兼语结构V1的用例。近代汉语直至明清时期,《儿女英雄传》中有数词重叠做V1状语的用例。

(38)安老爷也一一的差人送礼看望,苦些的还帮几两元卷银子。(《儿女英雄传》第三十四回)

(二)使令类兼语结构动词V1前做状语的短语

在V1前做状语的短语有介词短语和量词短语。介词短语修饰使令类兼语结构V1的情况在上古汉语中就存在,上古汉语至近代汉语唐宋时期,介词短语多由介词“以”加上体词性词语构成,明清《金瓶梅词话》和《儿女英雄传》中修饰使令类兼语结构V1的介词短语由介词“从”“在”“把”加上体词性词语构成,没有介词“以”构成的介词短语。

(39)反自箕,襄公以三命命先且居将中军。(《左传》僖公三十三年【传】)

(40)师遂以药熏其眼令赤,时人号为赤眼归宗和尚焉。(《祖堂卷十五·归宗》)

(41)因交月娘每人又与了他五钱,早从后门打发他去了。(《金瓶梅词话》第四十九回)

上古汉语、中古汉语和近代汉语唐宋元时期均无数词或量词短语修饰V1的用例。直至明清时期,《金瓶梅词话》中出现量词短语做V1状语的情况。

(42)西门庆道:“迭承你厚礼,怎的两次请你不去?”(《金瓶梅词话》第七十九回)

(三)使令类兼语结构动词V1前的多层状语

从中古汉语开始,使令类兼语结构V1前开始出现多重状语,但直至明清时期,V1前的多重状语以两层状语为常见形式,三层状语较少见。

(43)王平子始下,丞相语大将军:“不可复使羌人东行。”平子面似羌。(《世说新语》尤悔第三十三,5)

(44)怎不交我忿气填胸,乞紧君王在小儿彀中。(《赵氏孤儿》第二折)

(45)恰好梅公子早从城里打发人来打听。(《儿女英雄传》第三十六回)

(46)朝廷也曾屡次差了廉明公正大臣出去查办,争奈“法无三日严,草是年年长”。(《儿女英雄传》第四十回)