“五四”爱情的别样抒写

——巴人与“湖畔社”的情诗比较

2018-12-15任金刚绍兴文理学院浙江绍兴312000

⊙任金刚 [绍兴文理学院, 浙江 绍兴 312000 ]

如果说“新诗”是20世纪初中国文学革命的排头兵,那么“爱情诗”则是其中最早结出的一枚青果。作为新诗的开拓者,胡适就曾认为在其白话诗实验中,《关不住了》是他的“‘新诗’成立的纪元”①。而这首翻译自美国女诗人梯斯黛儿(Sara Teasdale)的“Over the Roofes”,正是一首情诗。同时,由于朱自清在《中国新文学大系·诗集·导言》中对“湖畔社”那一句“真正专心致志做情诗”的经典评价,使得“湖畔”诗人的情诗成为“五四”情诗创作的显著代表。然而,就在“湖畔”诗人们在西子湖畔自由地歌唱爱情之时,一位与他们年纪相仿的年轻人正潜心修改他在1922年二十二岁时创作的“拮里格瘩的几首情诗”②,并于1923年12月集结为《情诗》 由春风学社出版。③这位年轻的诗人,就是来自宁波奉化山区的巴人(王任叔)。在新文学史上,人们通常把焦菊隐的《夜哭》 (出版于1925年) 看作是我国第一本散文诗集;实际上,我国第一本散文诗集应当属于巴人的《情诗》。④它不仅是我国现代文学史上最早的散文诗集,也是继汪静之《惠的风》之后新文学史上第二本个人情诗集。巴人的好友兼同学王吟雪在读了他的《情诗》集后,赞叹其“在当前诗坛可称独步”⑤。的确,虽然巴人和汪静之等“湖畔”诗人年龄相仿,诗歌创作的时间也相近,但巴人的情诗与当时独领风骚的“湖畔社”情诗相比,却呈现出了独属于巴人的书写方式和艺术特色。

一、言情主体之别

朱自清在评价“五四”情诗的创作成就时说那个时期的情诗与之前旧体诗“忆内”“寄内”的“曲喻隐指之作”相比,“做到了‘告白’的一步”,而其中真正“专心致志”于这种“告白”式情诗创作的“是‘湖畔’的四个年轻人”。⑥在汪静之的诗集《惠的风》扉页上“放情地唱呵”这五个字,也鲜明地宣布着他们放歌的态度。而巴人在回忆自己二十二岁刚开始写新诗时的情状,则有着另外一番心境——

直到二十二岁那年,我在梦中似恋着个女神。当然破碎的我,女神是断不会见恋的。不过因之使我开了一只美底眼。然而我不曾得到一只艺术的手,藉以绘出我眼中的心影;任你怎样苦辛吟哦,终是蛙鸣……拮里格瘩的几首情诗,便是那是的遗痕。⑦(着重号为著者所加)

从巴人这段内心独白中,我们可以看出和高调、自信的“湖畔”诗人相比,作为同龄人的巴人,其情诗创作的起始姿态则显得低调和沉郁得多。

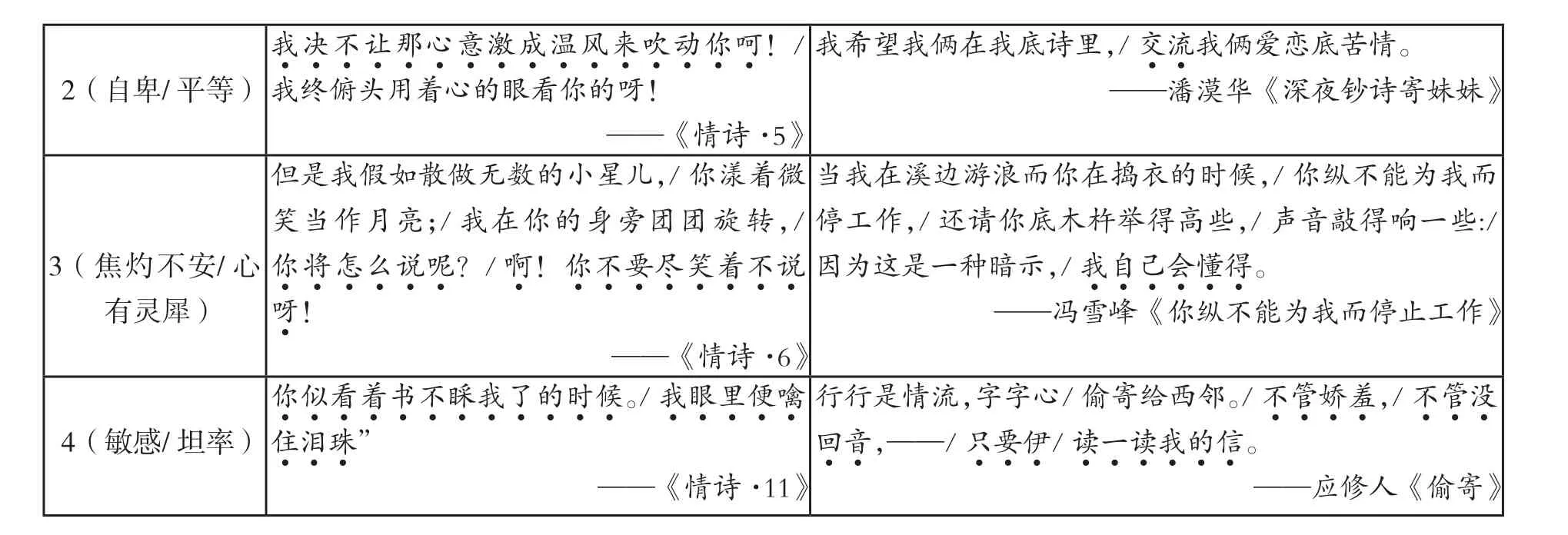

也正是因为这个创作伊始就存在着的、源头性的心理特征差异,使得巴人和“湖畔”诗人情诗中的言情主体——“我”,在身份、姿态,以及表白方式上呈现出了鲜明的区别。“湖畔”情诗中的“我”是“率性、天真、大胆”的爱情歌者,言说主体在言说对象(“伊”“你”“妹妹”等)面前是“对等的人,彼此之间是平等的关系”⑧。而巴人情诗中的那个言说主体“我”,则是一位“犹疑、沉郁、自卑”的苦恋与暗恋者,在言说对象面前,总是表现出一种局促焦灼与脆弱敏感。为了使其与“湖畔社”情诗中的那个“我”之间的区别更加直观,本文将二者的诗句放置在如下的表格中进行对比(着重号为著者所加):

作者 组别 巴人 “湖畔社”你不信,捡一捡你的白裙吧!/皱痕中,/还... .“我冒犯了人们的指谪,/一步一回头地瞟我意中人.....”1(害羞/大胆)留着我送你走时映红的眼光。............——汪静之《过伊家门外》——《情诗·3》

我决不让那心意激成温风来吹动你呵!/................我希望我俩在我底诗里,/交流2(自卑/平等)我终俯头用着心的眼看你的呀!——《情诗·5》..我俩爱恋底苦情。——潘漠华《深夜钞诗寄妹妹》3(焦灼不安/心有灵犀)但是我假如散做无数的小星儿,/你漾着微笑当作月亮;/我在你的身旁团团旋转,/你将..怎么说呢?/啊!你不要尽笑着不说.... . ........当我在溪边游浪而你在捣衣的时候,/你纵不能为我而停工作,/还请你底木杵举得高些,/声音敲得响一些:/因为这是一种暗示,/我自己会懂得。......呀!.——冯雪峰《你纵不能为我而停止工作》——《情诗·6》行行是情流,字字心/偷寄给西邻。/不管娇羞,/不管没你似看着书不睬我了的时候。/我眼里便噙............ ......... ...4(敏感/坦率)住泪珠”...回音,——/只要伊/读一读我的信。.. ... ......——《情诗·11》 ——应修人《偷寄》

从上面这张诗句对比的表格中,我们可以非常直观地看到二者诗歌中爱情言说主体之间的差别:一个是“害羞、自卑、焦灼、敏感”的“破碎的我”,另一个则是“大胆、天真、坦率”地在湖畔高歌的“我”。这一差异,其实也就是爱情言说姿态上的差异,才导致了二者情诗中言情主体所显示出来的两种完全不同的气质特征。

二、抒情对象之异

巴人情诗和“湖畔社”情诗另一个明显的区别体现在各自的言说对象上,具体说来,即“你”和“伊”使用上的区别。如果我们做一个量化的统计,会发现巴人《情诗》集里的全部二十二节情诗中,其爱情言说对象的人称全部使用的是“你”;而在“湖畔社”诗人的情诗当中,以《湖畔》集为例,则全部使用的是“伊”。当然,这一统计的结果作为一种表象,探讨“你”和“伊”在二者诗中各自承载的不同内涵才是需要解决的本质问题。

与“湖畔社”的“伊”相比,“你”的内涵十分纯粹,只指向“恋人”这一层意义,即诗人暗恋的“女神”。这位巴人“精神上的恋人”,就是宁海新镇村孙乃泰的女儿,她是被送到巴人堂姐王慕兰那里来学诗的。⑨她的名字叫金瑛,巴人在自己的散文中,曾这样回忆与她初见时的情景:

清秀的脸,浓眉,凤眼,看人时,两只乌黑的眼珠,像吐出火花来灼痛你的心……她总从窗口伸出脸来,用火灼似的眼光灼痛我的心,并且有时会出声的格格笑了,多清脆悦耳的声音。我自己也不明白:是否爱上她了。但我不能忘却那一副动人的媚人的形象。⑩

虽然这位少女吹起了诗人心中的涟漪,但此时巴人已有妻室。这位包办婚姻的牺牲者,虽然一表人才、满腹经纶,却因此而自惭形秽。他虽对她一见钟情,却又自卑地认为“破碎的我,女神是断不会见恋的”⑪。

相较而言,“湖畔社”情诗中的“伊”,其意蕴则要显得复杂得多。它既有指向明确恋人的情况,同时也有指向一个概念化、符号化“恋人”的情况。如汪静之专门写给傅慧贞的——

蕙花深琐在园里,/伊满怀着幽怨……雅洁的蝶儿/薰在蕙风里;/他陶醉了,/想去寻着伊呢。(《蕙的风》)

专门写给青梅竹马的曹珮声的:

沉寂的闺房里,/小姐无聊地弄着七巧图。/伊偶然随意向窗外瞥了瞥,/一个失意的青年正踽踽走过。(《窗外一瞥》)

除了像上述和巴人一样指向一个明确的恋人之外,他们情诗中的“伊”还指向一种抽象的概念化“恋人”。也因为它的抽象化和概念化,使其形象拥有了多种可能性。“伊”于是可以是忧郁自怜的女子——“鱼们稍一跳动,伊底心便破碎了。”(冯雪峰《花影》)可以是充满朝气的农村少女——“蓝格子布扎在头上,/一篮新剪的苜蓿挽在肘儿上,/伊只这么着,/走在朝阳影里的麦垄上。”(应修人《麦垄上》) 这些善良而充满生命力的“伊”与传统女性之间所形成的鲜明对比,也使“湖畔社”情诗中的这个抒情对象“伊”除了爱情这一维度外,也带上了某种社会启蒙的性质。

通过上述的比较可知,巴人用自己那双被“女神”所开启的“美底眼”,感知着与“女神”之间遥远而虚幻的爱恋,也用着这“爱与美”成全了自己爱情的低吟。他情诗中的每一句话只是对“你”的独语;而“湖畔社”情诗,似乎少了巴人情诗的那种私密性,他们将诗中的恋人称作“伊”,即“她”,并且这个“伊”并非遥不可及,而是在现实中能够追求的美好女子。在“湖畔社”情诗中,言情主体是以平等的姿态言说自己的情感的,同时这一平等的姿态以及“伊”充满朝气和生命力的形象,也具有提倡自由恋爱的社会启蒙色彩。

三、书写策略之殊

巴人和“湖畔社”的情诗除了存在着上述两个层面的差异之外,在书写策略上也存在着明显的区别。概括来说,巴人在其情诗的书写中更倾向于用“抒情”的方式,而“湖畔”诗人则呈现出一种非常鲜明的“叙述”性。巴人情诗的抒情性,主要体现为在意象的助力下,用大量的明喻和隐喻来组织和结构自己的诗歌,以实现情感的表达和爱情的书写。例如:

我好似得了一个珊瑚的杯儿,/啊!珊瑚的杯儿呀!/让我的吻和你相亲:/让你的酒儿,饮入我的心头,/与我血潮交流。/可是平白地我堕入礼教的牢狱里,/黑暗迷了我的眼,/你的珊瑚的杯儿呀!/不知遗落在那儿了,/我却捧着闹羊花儿亲吻!(《情诗·9》)

什么是我们的表现?——/那蔚蓝的天空呀!沉默沉默!/什么是我们的愿望?——/跨着大鹏的背,/翔入到无人的境界,/让我们溶为一个哟!/哦!哦!雌虹组成的一带彩桥哟!/天孙牛郎,不要尽泪着雨儿,/密会的时期到吧!(《情诗·15》)

前一首用“珊瑚的杯儿”“牢狱”“闹羊花儿”来分别隐喻诗人和情人之间的爱情、现实礼教的残酷以及敝帚自珍的感情。诗人的情感线索与节奏是靠毫无显性的物理逻辑联系的意象来连接和组织的,但又因为诗歌整体营造的暗恋或者苦恋的语境,再配合以其绝妙的修辞,使得这些饱含内蕴的意象之间神奇地幻生出了隐性的情感逻辑的联系。后一首在抒情的同时,则更添了一层浪漫主义的成色。诗人用“沉默的天空”比喻恋人之间不得见面的苦闷,并以“天孙牛郎”自比,幻想着“神鸟”与“雌虹”能够成全其与情人的密会。诗中满含了诗人的相思之苦,而他也用和这种情感匹配的意象如“雌虹彩桥”“牛郎”等来寄托并抒发自己的情感。最后,值得一提的是,诗中频繁出现的“啊!”“呀!”“哟!”“哦!”“吧!”等感叹词和感叹号的使用,也是其抒情性强烈的一种标志。

而“湖畔社”情诗所呈现的叙述性,则其实是“五四”时期新诗普遍用来对抗旧体诗时的一种创作策略。早在1916年,胡适就在文章中提出“要须作诗如作文”的主张,反对“镂琢粉饰”的诗。⑫而所谓的“作诗如作文”,即以白话(口语) 的语法结构代替文言语法,并吸收国外的新语法,也即实行语言形式与思维形式两个方面的散文化。⑬作为被公认的“五四”情诗代表,“湖畔”诗人的情诗也存在着明显的口语化叙述的特征。如汪静之的那首曾引起过轩然大波的《过伊家门外》:

我冒犯了人们的指摘,/一步一回头地瞟我意中人,/我怎样欣慰而胆寒呵。

这首诗就是一首典型的对“事态”的书写,是从生活中截取的一段事件。又如应修人的《麦垄上》:

蓝格子布扎在头上,/一篮新剪的苜蓿挽在肘儿上,/伊只这么着,/走在朝阳影里的麦垄上。

诗人简直如一个工笔画家,无比耐心而细腻地描绘了一幅朝阳中的少女图。又如一个纪实风格的摄像师,从近景的扎着蓝布的头、挽着篮子的肘儿的展示,最后将镜头拉远,展示给我们一个美丽朝阳里、麦隆上的少女背影。即便是有些情感比较充沛的诗歌,其在书写上还是用叙述的方式来呈现的。如冯雪峰的《伊在》:

伊在塘埠上浣衣,/我便到那里洗澡。/伊底泪洒湿了我底衣……(《伊在·一》)

一天伊在一块地上删菽,/我便到那里寻牛食草。/伊以伊的手帕揩我的汗,/于是伊底眼病就传染我了,/此后我底眼也常常要流泪了。 (《伊在·二》)

这两节诗中潜在的“伊在”→“我便”→“于是”→“此后”这一情节(时间)逻辑线,也充分地说明了其书写的叙述性特征。

四、结语

通过本文从言情主体、抒情对象和书写策略三个层面的比较和论述,可以看出虽然巴人和“湖畔”诗人们年纪相仿,在创作的时间上也几乎同时,但却呈现出一种完全迥异的情诗艺术风格。和“湖畔”诗人们昂扬、率真的言说姿态相比,巴人情诗中的言说主体拥有的是一种低沉、忧郁的气质;和前者象征意味丰富的抒情对象“伊”相比,巴人情诗中的“你”非常纯粹;同时二者在书写策略上“叙述”与“抒情”的不同选择,也显示出他们各自风格鲜明的诗艺特征。如果说“湖畔社”的情诗在爱情的“告白”之外也带着社会启蒙的性质的话,那么同时期巴人的白话情诗,正是朱自清所呼唤那种“为爱情而歌咏爱情”纯粹的“五四”情诗。

① 胡适:《尝试集·再版自叙》,《胡适文存·一集》,上海科学技术文献出版社2015年版,第156页。

②⑦⑩ 巴人:《巴人文集·诗歌序跋卷》,宁波出版社2001年版,第85页,第85页,第84页。

③ 刘福春:《中国新诗编年史(上卷)》,人民文学出版社2013年版,第52页。

④⑪ 戴光中:《巴人之路》,华东师范大学出版社1996年版,第27页,第26—27页。

⑤ 王欣荣:《大众情人传——多视角下的巴人》,长江文艺出版社2014年版,第98页。

⑥ 朱自清:《中国新文学大系·诗集·导言》,上海良友图书印刷公司1935年版,第4页。

⑧ 汪静之:《回忆湖畔诗社》,《诗刊》1979年第7期。

⑨ 钱英才:《巴人小说美学三题》,《杭州师范学院学报》1991年第5期,第70页。

⑫ 胡适:《五十年之中国文学》,《胡适学术文集·新文学运动》,中华书局1993年版,第134页。

⑬ 钱理群、温儒敏、吴福辉:《中国现代文学三十年》,北京大学出版社1998年版,第93页。