H公司劳务派遣问题及对策研究

2018-12-14项继承程艳宏

项继承 程艳宏

中图分类号:C962 文献标识:A 文章编号:1674-1145(2018)4-287-01

摘要 随着新出台的《劳动合同法》及《劳务派遣暂行规定》对劳务派遣用工岗位、用工比例、同工同酬、法律责任等问题有了新的明确规定,劳务派遣用工问题成为H公司亟待解决的问题。本文以H公司的劳务派遣用工为研究对象,发现了现行用工状况在用工模式、用工比例、岗位性质等方面存在的问题,并在混合雇佣模式的启发下,构建了H公司多元用工模式,并针对H公司各部门提出多元用工模式的实施建议。

关键词 劳务派遣 劳动合同法 法律责任

劳务派遣在中国劳动经济发展史上是出现较晚的一种形式,但是发展速度却并不慢,随之而来也產生很多问题。尤其是新劳动法的针对劳务派遣做了一些修订。面对这些明确的规定,企业想要像原来一样利用法规达到自己的一些目的将会非常困难。本文的研究对象H公司,在成立之初,出于成本考虑,全体员工中大约40%左右的人员是劳务派遣性质。面临相关劳动法规不断完善的局面,H公司的历史遗留问题必须很好地解决。一方面要避免解决该问题的相关风险,另一方面要保持公司的长期可持续发展。

一、H公司用工存在的问题

(一)用工形式单一

从公司成立之初到现在,公司并没有针对劳务派遣员工提出特别的管理措施,一直沿用由来已久的用工模式。现在这种单一的用工模式和无差别的管理方式并没有充分发挥人力资源的效率,并不能满足H公司的长远发展。所以引入其他用工形式并进行科学管理和运用势在必行。

(二)劳务派遣员工所占比重过大

目前H公司员工总数256人,劳务派遣员工143人,占用工总数的55.86%。较高的劳务派遣人员比例反映出H公司的员工队伍不确定性较大,稳定性也较差。这样的人力资源管理模式势必不能适应公司的可持续发展,也不能与公司的发展战略相匹配。

(三)岗位安排没有完全遵循“三性”规定

H公司劳务派遣员工从事的岗位,除了领导层,各个部门各个岗位基本都有分布。其中的一线生产岗位和一般管理岗位符合规定,但是高级技术岗等岗位显然不符合规定。

二、H公司多元化用工模式构建和实施

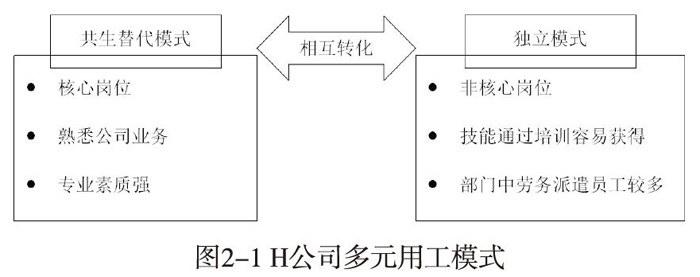

笔者根据人力资本混合雇佣模型理论,结合相关法律法规等对企业劳动用工优化做出的规范和要求,根据工作岗位的核心程度和劳务派遣用工对H公司的融入程度构建H公司多元用工模式,见图2-1。

(一)共生替代模式

当某个岗位属于H公司的核心岗位或核心岗位的辅助岗位时,一方面业务涉及公司的核心技术或者与公司发展战略直接相关,另一方面该类业务一般专业性要求比较高,另外,一般从事该类业务的员工数量也比较少。因此,该类业务的从业人员主要考虑合同制用工。另外,长期从事该类业务的派遣制用工,已经从实质上融入了公司,已经非常熟悉业务操作,基本上可以与合同制员工形成替代及互补。

(二)独立选择模式

当工作岗位所需技能通过短期培训容易获得,或者仅为后勤辅助岗位等,这一类业务内容与企业价值创造不直接相关,对员工要求相比第一种情况降低很多,因此更容易获得。从事此类工作岗位的员工流动性较大,融入公司的程度也较低。筛选的标准更多倾向于获得更加优质的服务。从成本与效益角度考虑,员工配置以业务外包为主。

(三)两种模式之间的互动

考虑到员工的长期职业发展及H公司的现状,为以上两种用工模式建立有条件的相互转化,需要建立相应的考核晋升机制支持。

在H公司实施多元用工模式的总体思路可以概括为“核心业务转制合同制员工,非核心业务实行业务外包”。为核心岗位的劳务派遣员工制定一次性转制方案,将工作出色、业务能力强、满足考核标准的员工,转制为合同制员工,不能胜任的,退回劳务派遣单位。对于非核心岗位只按照只减不增直到控制到劳务派遣比例。经过核心人员转制及业务外包之后,剩余劳务派遣人员比例要控制在10%以内,而且从事岗位符合“三性”原则。设计这种特色的人力资源结构的最终目的是逐步分解原来的劳务派遣队伍,最终实现零派遣。

综上所述,H公司应制定清晰明确的转制机制,为劳务派遣员工打通职业发展道路;以“核心员工转制、非核心员工外包”为总体思路,逐步分解现在的劳务派遣员工队伍;同时工会要真正发挥帮助员工维权的渠道的作用,重视保障劳务派遣员工的权益;为了避免通过外包导致企业信息泄露等风险的发生,要建立从过程到结果的严格外包业务流程。