流动人口的城市融合:从疏离到结缘

——基于差序格局理论的分析

2018-12-14侯东栋王晓慧

侯东栋,王晓慧

(1.中山大学南方学院综合素养学部,广州510970;2.广东科技学院思政部,广东东莞523000)

流动人口的城市融合:从疏离到结缘

——基于差序格局理论的分析

侯东栋1,王晓慧2

(1.中山大学南方学院综合素养学部,广州510970;2.广东科技学院思政部,广东东莞523000)

本文将流动人口视为在差序格局环境下成长的能动性个体,研究如何推动流动人口更好地融入城市社区并培育社区精神。传统乡土社会的差序格局是农村居民有机互动的生活和价值共同体,这在流动人口身上留有深刻的社会印记。伴随人口流动带来差序格局日渐式微,流动人口成为了孤立的原子化个人进入城市。要推动城市治理现代化,离不开培育现代意义的社区精神。故而,要吸收差序格局中的合理内核,从流动人口自身的能动性融入和所处城市社区的主动性关怀出发,推动流动人口和城市社区的有机互动,从疏离到结缘,助力流动人口更好地融入城市社区。

差序格局;城市社区;共同体;互动;流动人口;社区精神

一、差序格局的孕育:定居基础上的共同体

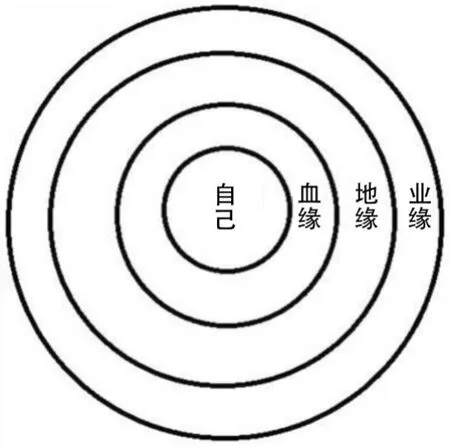

我国社会学家费孝通先生将我国传统乡土熟人社会中亲疏远近的人际格局称之为“差序格局(the pattern of difference sequence)”——这种人际格局以农耕定居为基础,以宗法群体为本位,以“己”为中心,像石子一般投入水中,和别人所联系成的社会关系像水的波纹一样,一圈圈推出去,愈推愈远,也愈推愈薄[1],可这不是一个固定的团体,而是一个范围。范围的大小也要依着中心的势力厚薄而定[2],一个差序格局的社会,是由无数私人关系搭成的网络。这网络的每一个结附着一种道德要素[3](如图1)——道德粘合并维系着这个圈子内外的人际格局,推动农村居民互动进而形成生产生活共同体。费孝通先生提出的“差序格局”这一理论,阐释了我国传统乡土社会特有的秩序、面貌和人的行为模式,为国际社会学界所认同。

定居是差序格局形成的基础。千年农耕文明的濡染使国人对安稳定居的社会环境有着厚重的情结,定居亦促成了华夏农耕文明特有的社会面貌——定居基础上成长起了血缘、地缘、业缘等亲疏有别的生产生活共同体。以农村这种小型社区为基础,一般农村的社会关系,大多囿于血缘关系,在一个微型农村社区里的人们非亲即故,他们守望相助,患难相恤,同村的邻里间交往频繁,都较熟悉[4]。但相互之间熟识水平并非一致,农村居民基于血缘、地缘、经济状况、政治地位、知识文化素养等差异,孕育出庞杂的乡土社会关系网络——人与人之间的交往方式仰赖于差序格局所承载的人际关系之生熟,关系越亲密就越有可能被中心成员用来实现其实利目标。

图1 农村差序格局简图

(一)差序格局是信息传递载体

定居并非简单机械地居住;在定居基础上促使了人与人之间、家庭与家庭之间形成生活共同体。以己(家庭)为中心,形成的亲疏远近不同层级的熟人关系,首先是信息传递的载体。这种信息传递,不囿于农村社区管理中的文案行政信息的传递,还表现为农村成员之间家长里短的沟通交流。从血缘到地缘、业缘,随着亲疏不同层级的变化,信息传递的内容和多寡亦会发生变化。血缘搭建起绝对信任的最为亲近的层级,所传递的信息往往是家庭成员之间最为真诚可靠的内容,具有不可替代性。由居住区域远近形成的邻里地缘关系,所传递信息则相对有限,家长里短、村内事务都能成为信息交流的素材——地缘之间的信息传递往往也是农村居民了解国家相关政策的重要途径——在传统乡土社会中,限于信息传播技术的滞后,促使地缘之间的信息传递扮演极为重要的角色,地缘关系实现了“己(家庭)-农村社会-国家集体”之间的信息互动。差序格局熟人社会中向外递推较为疏远的业缘关系,是熟人法则和陌生人法则的分界线,业缘内农村居民之间的熟识程度已相对薄弱,其所传递的信息往往局限于所共知之事或生产性事务,信息量是属绝对有限。

(二)差序格局是互助载体

差序格局的熟人社会并未止步于信息沟通,它能够进一步实现农村居民生活共同体的深度粘合——差序格局亦是互帮互助的载体。血缘凝结而成的家庭血亲关系是人与人之间互帮互助的核心支撑,个人的柴米油盐、家庭的大事小情乃至宗族血亲的人伦事务、婚丧嫁娶、陷困求助等,都能从血缘所缔结的最为亲近的这一层级中获得最原始、最贴近、最真诚的帮助,这种帮助带有主动天然的伦理性色彩;且帮助并非单向的,而是双向互动的,进而凝结为长久性的互助有机体,从信息性辅助到物质性扶助,这种互助使个人(家庭)能够有力地处理一些困难。血缘之外的地缘互助,同样在农村社会中扮演着重要的角色,“远亲不如近邻”是邻里地缘互助的生动诠释。邻里地缘互助是农村居民在长期生活中形成的非血缘互识的道义性帮助,在这一层级中,互助的范围不若血缘广泛,但仍能够实现人与人、家庭与家庭之间实利性协调帮扶,在一些需要应急反应的事件中,地缘能够发挥较血亲缘更为快捷的帮助效果,农村邻里关系的融洽是一个家庭单位得以较好立足的重要基础。而业缘在互助中,则带有选择性和随意性的色彩,这种互助是短期和暂时的,相较于血缘和地缘,其互助效果大为降低。

(三)差序格局是道德载体

从信息传递到互助抱团,传统乡土社会中的差序格局最终凝结成农村道德的载体。信息传递和互助抱团的核心是双向互动,这意味着在通常的社会活动中,个人和家庭的付出往往能够得到同等的回馈,这种回馈在特定情况下甚至会超过付出的成本。农村成员之间和家庭之间,既形成了相互制约的共同体,也形成了相互依赖的共同体,最终促使传统乡土道德规则的诞生:与人为善,尊尊亲亲——以血缘为支撑的家庭道德、以地缘为基础的邻里道德、以业缘为平台的社区道德都能够有效运行起来——五伦关系规则得以确立。与此相对,大社会的普泛规则却在这一熟人社会中,难以伸展开来——每个人(家庭)都有与之力量相匹配的差序格局,每一个这样差序格局圈子在农村内部中不断交融,形成了乡土社会特殊的道德形态:道德是在熟人社会中形成并发育,道德的运行须依赖于熟人社会的存在;在大社会的普泛规则之下,这种存续于熟人间的道德往往演变成一种小团体主义,甚至会制约了大社会普泛规则的运行——在差序格局之外,道德的制约和互动能力大为减弱,农村居民的行为方式会发生相应的调整,陌生人规则开始出现,信息传递和互助协作都极为有限,形成不易信任、扶助难求的局面。差序格局所建构的是道德共同体,尊尊和亲亲的等级制差序格局在这个方面的作用是毋庸置疑的,其基于五伦和地缘的压力为传统中国人的逐利行动设置了直观的道德边界,维持了家庭和地域社会的相对稳定[5]。

通过差序格局中血缘、地缘和业缘等的相互作用,农村中的“己”(家庭)成为传统农村社区中的有机一员——在信息互动、互帮互助中,“己”(家庭)对于社区的价值得以彰显,“己”(家庭)的存在意义得以确立,进而形成一个粘合度较高的有机农村社区,并在这种社区中生长出我国传统乡土社会的“社区精神”。

二、疏离:人口流动导致差序格局日渐式微

乡土社会本身是抑制流动的;在社会发展迟滞缓慢的背景下,改革前中国农村具有较高凝固性和同质性。农民这种单一的职业构成了一种刚性结构,一个人一旦获得农民身份,一般终身为农民[6]。在相对稳定的农耕定居的生产、生活模式之下,农村居民结成生活文化共同体、价值认同共同体。“安土重迁”是国人鲜明的民族性格;流动带来的不可控因素导致流动人口的未来发展预期具有很强的不确定性,流动往往是国人在不可抗力的影响下做出的不得已的选择[7]。在传统乡土社会中,人口流动意味着通过农耕生产解决生计问题的这一模式之暂时性终结,使农民面临生计上极强的挑战,同时意味着在乡土社会中由己(家庭)为中心构建起的血缘、地缘、业缘关系的差序格局面临全盘尽失的风险。

流动创造活力。在经济社会急剧变革的背景下,流动是发展的必然——流动实现了资源的优化配置,虽同样面临不确定性和新的挑战,但更多指向积极侧变化。农民长期务农积累的原始财富,消减了流动风险;以农业机械化为重要特征的农业现代化,提高了农业劳动生产率,降低了农业生产对农民手工活劳动的需要;政策的调整变革放开了农民进城务工的诸多限制,降低了流动门槛;城市完备的公共服务和较为优厚的待遇,激发了农民外出务工的积极性;经济转型和工业化以及经济全球化背景下的沿海劳动密集型产业的飞速发展,产生了巨大和持久的劳动力需求;沿海地区和大城市在20世纪90年代最先完成人口转变,长期的低生育率导致新生劳动年龄人口逐渐减少,经济的快速增长又需要大量年轻劳动力;诸多因素共同推动了人口的流动[8]。

从传统乡土社会的农村居民到当代剧烈变革城市的进城务工人员,流动人口身上的经济活力被激发出来,在社会化大分工背景下,他们改变了传统农耕生产的模式,融入城市经济结构中成为其一份子;与此同时,流动人口丧失了其原有乡土社会结构中天然形成的差序格局的熟人社会;在城市的社会生活中,流动人口成为原子化的孤立人(家庭),面临着巨大的挑战和不确定性。

(一)流动导致血缘亲情关系疏离

人口流动使流动人口原有血缘关系面临巨大挑战——以个人为主体的个体流动、以情缘为主体的夫妻流动、以血缘为主体的家庭流动对原有差序格局的血缘亲情都产生了极大的冲击,导致血缘亲情关系疏离。

以血缘为基础的信息交流、互帮互助、道德情感慰藉是差序格局最为核心的圈层,依靠血缘搭建的家庭生活共同体,是信任的基础,互助的源泉,情感慰藉的核心。流动导致家庭血缘撕裂疏离,原有家庭功能因为流动不断减损,家庭功能的弱化带来了家庭危机,并衍生社会危机。以个人为主体的个体流动面对的是背井离乡的苦楚与城市社会的陌生,其差序格局是完全断裂的,血缘关系中父母亲情、婚姻情缘、亲子天伦都面临巨大的不确定性。以情缘为主体的夫妻流动虽仍保持婚姻情缘,能够维系相应的信息交流、互帮互助、情感慰藉的功能,保留了部分家庭内核,但仍是不完整的——父母亲情和亲子天伦依然被隔离出来,衍生出“空心村”的留守儿童、留守老人问题。以血缘为主体的家庭流动是整个家庭从农村乡土社会的剥离,较为完整地保存了家庭血缘,但同样存在血缘的疏离:小家庭之外的父系宗族和母系姻亲依然被割裂出来,传统的宗族血缘和母系姻亲难以为继。

(二)流动导致地缘邻里关系瓦解

地缘是农村生活共同体和价值共同体的重要支撑,维系着农村乡土社会的传统生活习惯和价值观念,这一共同体也孕育并推动着农村乡土社会道德的运行。人与人之间的相互熟识,不仅能够换来彼此之间信息交流互通,实现互助协同和情感慰藉,还能够一定程度规避人性之恶,实现相互监督——地缘关系的存在,使农村乡土社会在互动中互利,在互动中相互制约;乡土社会通过地缘搭建起了具有“社区感”和“相互关怀”[9]熟人社会。

人口流动不仅考验着血缘亲情,也直接促使农村乡土社会地缘邻里关系的瓦解,使“社区感”和“相互照顾”的熟人社会瓦解。地缘的缺损,意味着农村乡土社会生活共同体和价值共同体消失:首先是地缘邻里关系之间良性互动的缺失——信息交流、互助协同、情感慰藉不复存在,使流动人口进入城市就面临一个繁华却疏离的境地,难以在短时间内构建较为稳定地缘邻里关系,难以形成对城市生活的认同和融入;其次流动使地缘邻里之间相互约束监督机制缺失,外在道德约束环节崩塌,导致部分流动人口在缺乏地缘熟人监督的情况下,容易铤而走险,触及社会道德和法律底线。地缘邻里关系的断裂,意味着流动人口在农村社会所维系的差序格局的熟人社会面临瓦解;经济驱使是其选择流入城市的核心动力,但流入城市也需流动人口付出巨大代价,其需面临巨大的挑战和重组,尤其是差序格局的瓦解给其带来生活方式、价值观念的巨大挑战并重组有机融入,不仅是流动人口,亦是整个社会所需面对的问题。

(三)流动促使业缘关系不断强化

进入城市环境中的就业者所面临的,不再是单一的、均质的和稳定的农村社会关系,而是复杂的、异质的和多变的社会关系网络[10]。农村居民流入城市成为城市建设者,其原有血缘、地缘关系不断被剥离的同时,业缘关系则不断被强化。在务工单位通过现代制度形成较为稳定的正式职业关系,明确相互之间的责任与权利义务,体现了现代契约精神,建立了现代契约制度——从这一角度而言,这是对传统乡土熟人社会弊端的消解,是现代化的重要体现。业缘关系是流动人口融入城市的窗口和载体,但业缘关系在相当程度上带有正式制度的性质,人与人之间的血缘、地缘关系的特质在业缘这种正式制度中,难以存在生长,给流动人口融入城市带来新的挑战。

业缘范围内的信息交流、互帮互助极为有限,但又是必要的。业缘关系深入发展的基础是建立高度信任的熟人关系,然后从陌生人到熟人的这个过程,将业缘层级不断拉近成为“信任-依赖”关系面临诸多挑战。流动人口进入城市本身就带有较强的自我保护意识,人与人之间不断交流磨合,拉近信任关系,需要时间和实践的不断打磨。业缘关系亦是流动人口的客观需要——即使有着充足的血缘、地缘关系,业缘仍旧是重要的有机补充;流动人口进入城市需要借助业缘关系满足其内心信息交流、互助协同的需求,尤其在血缘、地缘关系严重缺损的流动人口身上,业缘几乎是摆脱陌生疏离,寻找情感慰藉和融入城市生活的唯一途径和载体。

三、结缘:吸收差序格局的合理内核,助力流动人口有机融入城市

人口流动是农业现代化、城镇化和社会转型的必然过程,是生产力发展的必然结果。差序格局的熟人社会是传统农耕文明中乡土本色的延伸,是中国传统乡土文明孕育出的客观的社会结构和形态;其在千年的孕育发展中,集聚起强大的经济和精神内涵,影响着国人的行为方式;虽然工业文明和信息文明在不断消解传统农耕文明的生产和生活形态以及价值观念;在剧烈的社会变革中,传统乡土熟人社会的差序格局中的部分因子难免经受不住现代文明的颠扑,走向消逝——这是人类社会和历史发展的必然。但差序格局中社会生活和价值共同体与当代社会是一脉相承的——有必要借助其合理内核,推动流动人口有机融入城市生活,助力以人为本的城市化,促进流动人口成为城市有机成员,改变其机械般嵌入城市生活的状态。

马克思在《关于费尔巴哈的提纲》中指出:人的本质不是单个人所固有的抽象物,在其现实性上,它是一切社会关系的总和[11]。差序格局的合理内核就在于凝结起依靠个人(家庭)驱动的社区支持网络和社区成员的有效协调机制,天然地成为人与人社会关系富有韧性和张力的互动载体——并且这种互动更多向积极侧发展,为农村居民带来实利——这一建立在血缘、地缘、业缘等基础上的社会结构,其信息传递、互帮互助、情感慰藉等实利性效果能够为现代社区治理所吸收,成为社区治理逻辑的重要部分,并有机嵌入于城市社区的管理体制中,消除融合障碍,推动城市社区居民结缘。城市社区是流动人口进入城市的生活载体,推动城市社区治理现代化,就是要借力差序格局中的有机环节,注重正向的信息辅助和积极帮扶,优化相应的中介机制,从流动人口自身的能动性融入和所处社区的主动性关怀出发,推动流动人口之间、流动人口和本地人之间充分结缘,在此基础上进一步融入城市生活,在城市社区中搭建起新的生产、生活共同体。

(一)参与与互动:流动人口的能动性融入

传统乡土的熟人社会促使中国人热衷于搭建从属于自身的关系网络,以为其实现信息交流、互帮互助等目的;这种网络不仅是人自身的主体性需要,亦是人融入所处社区的社会性需要。流动人口所带有的这种烙印会推动其不断发挥主观能动性,融入社区新的生活环境。城市社区是流动人口进入城市的居住、生活场域,通过参与社区活动,在与社区居民和组织的互动中,流动人口能有机会被社区成员认可接受,成为社区中有机的一份子,结成新的地缘关系。

流动人口能动性融入社区,首先表现在对社区组织的融入。社区作为一地居民的共同生活场域,社区组织起到联结和纽带的作用。这里的社区组织包括基层党组织、基层政府和社区管理的相应自组织。在同社区组织的事务性交往中,流动人口能够不断发挥主观能动性和社区组织进行各种各样的信息沟通和事务处理,这一过程中能够集聚起流动人口对城市社区的认同感和归属感。在当下社区组织体系中,创造条件发挥流动人口的能动性,如改革城市社区自治制度,打破基层组织的户籍壁垒,主动吸纳非户籍人口中的代表成为组织成员,推动其成为城市社区治理中自我管理的有生力量,依靠他们的力量整合流动人口,改善流动人口在权力分配结构中的位置。在一些社区居民形成的自组织当中,流动人口主动参与到志愿服务和社区事务管理当中,逐渐培育流动人口的社区主人翁精神,有利其有机融入新的生活环境。这就格外要求现代城市社区的各类组织,在流动人口主动接触并寻求相应信息或事务性帮助时,提供畅通的政务环境和组织环境。

流动人口能动性融入社区,核心在于和社区居民在良性互动的基础上形成有机共同体。流动人口和社区居民因共同的居住区域而有进一步结为地缘关系的可能性——地缘关系的生长是社区精神形成的基础。从面对冷冰冰的钢筋水泥到凝结成为守望相助的共同体,社区居民之间的能动性接洽和认同,扮演着极为重要的角色。地域、身份认同及市场因素会加剧社区群体的区隔状态,流动人口与本地人口的居住隔离乃至交往疏离有可能成为常态,阻碍地缘关系的塑造。创建和完善社区居民的共同生活空间,加强小区公园、社区体育馆、社区图书馆、社区便利店等此类中介场域的建设,创建更多的空间和平台促使不同的社区居民相识与相知,在共同的文化、生活圈子通过人际交往的自然互动有效形成稳定的地缘关系。流动人口从认识左邻右舍到结识社区居民,生活中大事小情都能成为双方参与与互动的载体:如男性居民在闲聊时递上的一支烟;女性居民在接送儿童时交流教育心得等东家长西家短之类的信息交往——这实现了从陌生人到熟人转变的巨大突破。在后续的交往中,互帮互助能够维系邻里关系的稳定和发展:如邻里帮忙照看儿童;相互协助处理社区事务等,虽是细节,但就在此中形成稳定的地缘关系。在地缘的进一步的发展中,社区居民的粘合度进一步提升,通过互联网媒介易于形成常态化联系;在重大的社区事件中,互联网缔结起社区居民的信任和互惠网络,成为社区精神孕育的平台,有助于社区共同利益机制的建构和社区共同生活质量的提高,成为社会资本重构和培育的新兴力量[12]。

(二)帮扶与结识:城市社区的主动性关怀

城市社区和流动人口的高效互动,是助力流动人口融入社区的重要推动力。城市社区主动提供必要帮扶,推动社区和流动人口“结缘”,是服务流动人口的切入点和开展工作的突破口。流动人口的融入需依靠自身意愿,同时也需要本地社区的尊重、认同和接纳。其中,社区本地居民、社区各类组织是社区的“主人翁”,需承担起维护社区秩序的责任,展现城市社区对流动人口的主动性关怀,避免出现流动人口与本地社区格格不入的社会排斥:

社区各类组织主动性帮扶,提升流动人口的“社区感”。通过流动人口基本公共服务均等化的方式促进流动人口的融入与发展,需要不断完善基本公共服务的供给机制[13]。流动人口自身差序格局缺损断裂,就需要社区组织进行必要的帮扶,如信息供给、政策供给和便民服务供给等拉近社区和流动人口的距离。首先是信息缺损的弥补——社区可开展具体的专项活动,拓展流动人口的信息获得渠道,如提供求职和婚恋信息等;这其中血缘亲情的弥补是首要的。如在一些地区的实践中,当地政府推动电信运营商免费为流动人口开通“我爱我家”手机通信业务和周末免费通话业务,创造条件刺激流动人口和家人取得信息联系,增益情缘纽带。在现实的实践中,应注重现代通信技术的运用,如免费提供“亲情流量”,通过语音视频等方式,凝结流动人口血缘亲情,彰显现代社会温情。其次,应着重创造条件促使以家庭为单位的流动,保证血缘亲情的聚合。应不断优化民工子弟小学建设和积分入学条件,提供多种场域保证随迁子女能够拥有良好健康的成长环境;应着力健全房地产市场和公租房建设,有力推动“租住同权”,保障流动家庭从安居定居到结缘。再次,以现有社区为载体进行社区地缘的培育和塑造,形成新的地缘关系,社区组织可作为重要补充。如完善社区便民服务,提高流动人口的社会适应性:定期举办社区文娱活动,吸引社区居民参与;建立一站式政务平台,解决基本的服务诉求,如技能培训、证件办理;开通权益保障与投诉渠道,提供法律咨询服务,保护流动人口的权益;为流动人口子女提供教育培训、临时照看的场所;为流动人口家庭的年长者提供休闲娱乐的场所等。最后,现代社区在关怀帮扶流动人口过程中,应注重流动人口的政治诉求,如降低社区的各类准入门槛,吸纳流动人口入党并参与到基层管理当中,进一步提升流动人口的社区主人翁精神。

社区居民主动性关怀,与流动人口形成新的地缘。差序格局是在互动的前提下结缘,在结缘的基础上进一步互动。流动人口的能动性融入是其融入城市社区的前提,而社区居民的主动性关怀与良性回馈,则为形成社区有机共同体奠定基础。在日常的点滴小事中,如介绍对象、职业互动、矛盾调解等,抑或是在社区居民的集体性活动中,如广场舞场域的居民互动关怀,推动居民之间逐渐形成信息沟通和互帮互助的整体——这一过程自然而然。

(三)充实业缘:流动人口融入社区的重要补充

流动促使业缘关系不断强化。持续稳定的业缘关系是流动人口融入城市的重要依托。流动人口共同的职业背景使其有充分粘合的可能,从简单的行业交流发展到正向全面的互帮互助,同行更易于走向“同心”而结缘——这种以职业为连接纽带的业缘关系在现代社会的分化交往中地位越来越突出[14]。首先,业缘使流动人口之间基于共同的工作属性有相似的对话平台,信息交流更为有效;其次,业缘关系往往产生于地缘关系——共同的籍贯和文化渊源有助于互信选择,使流动人口的业缘形成更为天然;再次,共同的工作场域和环境推动流动人口之间不仅形成工作共同体,更在此基础上形成生活和价值共同体;最后,现代职业有助于业缘的易接触性和共生性,有利于业缘关系的进一步发展巩固。

业缘关系是流动人口融入城市社区的有益补充,充实的业缘有利于流动人口形成良性共进和相互督促的人际关系。依靠现代信息技术建立的“老乡群”、“工作群”“校友群”等,是业缘互动的有效形式;摆放电视机的城市社区小商店门口,则成为流动人口聚集的生活休闲场域;周末共同的娱乐消遣,消解了流动人口的孤独和疏离感。借助多种媒介和载体,拉近业缘之间的互动互助,使业缘关系成为流动人口融入城市的有益补充。

总而言之,流动人口本身所带有的差序格局虽然在流动过程中出现了缺损和断裂,但差序格局的烙印还能够推动其不断发挥能动性融入新的社区环境和生活。流动人口不仅是城市的建设者,还是城市的主人翁,更是所属社区中的有机一员;在城市社区中,借助现代社区治理方式,推动流动人口形成新的差序格局,他们承担的不仅是为谋生的经济角色,亦是有着自身情感情缘诉求的社会角色。考量他们的诉求,对于更好地建设城市社区并培育社区精神有着至关重要的参考价值。

[1][2][3]费孝通.乡土中国[M].北京:人民出版社,2008:30,29,42.

[4]李守经.农村社会学[M].北京:高等教育出版社,2000:134.

[5]肖瑛.差序格局与中国社会的现代转型[J].探索与争鸣,2014(6):48-54.

[6]朱启臻.农村社会学[M].北京:中国农业出版社,2002:205.

[7]侯东栋.乡土情结视域下市郊农业旅游的路径优化[J].岭南师范学院学报,2016(2):163-169.

[8]郑真真,杨舸.中国人口流动的现状及未来趋势[N/OL].中国共产党新闻网,2013-05-14.http://theory.people.com.cn/n/2013/0514/c112851-21473033.html.

[9]S.M.米勒,刘继同译.理查德·蒂特马斯的“遗产”[J].社会福利,2012(5):2-8.

[10]张继焦.差序格局:从“乡村版”到“城市版”——以迁移者的城市就业为例[J].民族研究,2004(6):50-59.

[11]马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集:第1卷[M].北京:人民出版社,1972:18.

[12]邱洪敏.中国城市化进程中的流动人口社区治理[J].甘肃理论学刊,2014(3):15-20.

[13]李晓霞.融合与发展:流动人口基本公共服务均等化的思考[J].华东理工大学学报(社会科学版),2014(2):110-116.

[14]李汉宗.血缘、地缘、业缘:新市民的社会关系转型[J].深圳大学学报(人文社会科学版),2013(4):113-119.

Urban Integration of Floating Population:from Alienation to Attachment in the Visual Threshold of the Pattern of Difference Sequence

HOU Dong-dong1,WANG Xiao-hui2

(1.Department of Comprehensive Literacy,Nang Fang College of Sun Yat-sen University,Guangzhou Guangdong 510970;2.Department of Ideology and Politics,Guangdong University of Science and Technology,Dongguan Guangdong 523000)

In this paper,the floating population is regarded as a dynamic individual under the pattern of difference se⁃quence,and the problem of urban community integration with the community citizen spirit is researched.The pattern of dif⁃ference sequence in the traditional rural society is the life and value community of organic interaction within the rural resi⁃dents,which has left ineffaceable mark on the floating population.With the decline of the pattern of population flow,the floating population has become an isolated atomized individuals in the city.To promote the modernization of urban gover⁃nance,it is necessary to cultivate the modern sense of community spirit.Therefore,we should absorb the reasonable kernel from the pattern of difference sequence,starting from the active integration of the floating population and the active care of city community,to promote the organic interaction of floating population and city community,from alienation to coopera⁃tion,helping the floating population to better integrate into the city community.

The pattern of difference sequence;Urban community;Community;Interaction;Floating population;Community spirit

国家社科基金项目“潘光旦费孝通社会学思想比较研究”(15BSH003)。

D631.42

A

10070672(2018)01-0051-06

2017-05-19

侯东栋,男,河北藁城人,中山大学南方学院综合素养学部讲师,研究方向:农村区域与社会发展;王晓慧,女,广东东莞人,广东科技学院思政部教师,研究方向:城市社区治理。