我国老年人个体—家庭福利态度的影响因素及特征研究

2018-12-14杨琨

杨 琨

(香港中文大学社会工作学系,香港999077)

我国老年人个体—家庭福利态度的影响因素及特征研究

杨 琨

(香港中文大学社会工作学系,香港999077)

虽然政府在我国民众福利供给中的作用增强,但个体和家庭仍是福利提供的主要主体之一。本文基于中国适度普惠老年人福利的调查数据,探究我国老年人对个体和家庭承担福利责任的态度的影响因素及特征。研究发现,幸福感、福利获得状况以及所在城市是影响老年人个体-家庭福利态度的重要因素,且其个体-家庭福利态度呈现自利性、地区差异性的特征。研究认为,在我国社会福利制度向适度普惠型福利制度的转型中,应构建组合式福利责任承担模式。

老年人;个体—家庭福利态度;自利性;地区差异性

当前我国社会福利制度向适度普惠型方向的转型以及人口、家庭结构的转变引发了公众对不同福利提供主体之间权利与责任关系的讨论。社会福利制度改革的核心是保障制度自身的合法性,也是公民福利态度研究的出发点。关注公民的福利态度及核心的福利诉求,能够为我国社会福利制度的转型提供方向。在中国传统社会中,家族和宗族观念尤为重要,个人作为家庭网络的组成部分,个体福利的实现通常都是在家庭内部实现的,表现为家庭的一种责任,同时自我依赖也是满足个体福利需要的一项准则[1]。Wong等(2009)指出,香港和台湾公众的福利态度均呈现较强的个体—家庭福利责任观念,民众认为个体和家庭应该承担基本生活保障、抚养和教育儿童以及照顾老年人等方面的福利责任[2]。虽然近年来政府也在逐步适度地扩大其福利责任的广度和深度,增强其在就业、医疗、基本生活保障、养老、教育等福利维度上的福利供给能力,从而保证在市场、家庭的福利功能失灵的情况下,公民能够维持最基本的生活水平。但目前我国老年人主观层面的福利提供主体结构仍呈现出以个体和家庭为中心、政府相对边缘化的特点,即更倾向于认同由个体和家庭来承担福利责任,尤其在抚养儿童、照顾老年人方面[3]。

同时,我国人口老龄化进程的加快以及家庭结构的转变也在一定程度上导致政府、个体和家庭等福利提供主体的客观福利责任边界的调整。核心化和小型化家庭的出现以及扩大化家庭的解体削弱了传统家庭网络在照顾家庭成员和亲属等方面的能力[4]。李银河(2011)对中国五城市的家庭调查发现,在我国目前的家庭结构中,仍以核心家庭为主体,夫妻家庭占比提高,主干家庭的比例下降,而联合家庭模式则几近消失[5]。家庭小型化、核心化的趋势使得家庭在老人照料和子女抚养等方面对社会服务、机构服务或家政服务的需求增加[6],因而本文研究老年人个体-家庭福利态度的影响因素对保证个体和家庭的福利供给功能的正常运作具有重要的意义,也能为当前福利制度改革中各福利主体福利责任分担机制的厘定提供参考。

一、文献回顾

Oskamp&Schultz(2005)提出了关于态度结构的两种经典观点:第一,三成分论指出态度包括个体对态度对象的情感、认知和行为倾向三种成分;第二,分离客体论认为态度是个体对某一事物的喜好感或情感认同度,即在情感层面对态度对象的某种评价和偏好[7]。Sundberg(2014)认为态度是个体以支持或是不支持的方式对某一事物做出回应[8]。已有的关于福利态度的研究,在概念使用上存在多元性的特征,有福利态度、公众福利意见、福利应得性、公众社会福利认知等多种表述。虽然不同的国家和地区采用不同的福利态度概念和表述,但基于Oskamp&Schultz(2005)和Sundberg(2014)对态度的定义,本研究的核心概念个体-家庭福利态度是指老年人以支持或是不支持的方式对个体和家庭承担福利责任做出回应,即老年人对个体和家庭承担福利责任的一种情感认同度。

国际上对福利态度的研究始于20世纪70年代,主要是在西方福利国家面临合法性危机的背景下兴起的,目前现有的福利态度文献也大多来自西方福利国家。在福利态度的跨国比较研究中,个体层面的福利态度在一定程度上是受情境因素的影响,即公众对于政府提供社会服务的支持程度如何受到福利体制的影响。Gelissen(2000)发现,与埃斯平-安德森预设的公民对政府福利供给的偏好程度会随着福利体制从自由、保守到社会民主主义福利体制表现出递增性的规律不同,对福利国家的介入行动认同度最高的是自由主义福利体制国家中的公民,相反社会民主主义福利体制和保守主义福利体制国家的公民对福利国家的支持程度较低[9]。Arts&Gelissen(2001)认为福利体制显著影响了公民对制度化社会团结的态度,具体表现为不成熟的地中海福利国家的公民对于通过政府对福利领域的介入而达到的制度化社会团结的福利态度最为积极,其次是社会民主主义福利国家,最后对制度化社会团结认同度较低的组群是自由主义、保守主义、激进自由主义以及东南亚共产主义福利国家的公民[10]。

但福利体制并非是唯一影响公众福利态度的情境因素。埃斯平-安德森(1990)认为,不同福利体制下公民福利态度存在差异的原因在于福利国家基于不同的社会价值观念和准则,例如社会团结、平等的原则以及与政府、个体和家庭在福利提供中的不同角色相关的各种价值观念,而这些社会价值观念和想法会内化在公民的福利态度中[11]。对平等(equality)、公平(equity)和需要(need)等分配正义原则的价值选择都能对个体支持或是反对福利国家的福利项目提供价值观念上的依据[12]。对于支持福利国家的群体,他们基于的价值理念是所有的公民都享有基本的社会公民权,包括享有可接受水平的经济福利与安全以及基本生活保障的权利[13]。相反那些反对福利国家的群体,持有的是经济个人主义(economic individualism)的观念,其认为每个人都应该对自己的福利负责,实现自给自足[14]。而在我国,由于长期受到儒家文化的影响,公众具有较强的家庭福利责任感和自我依赖的观念,因而增强了价值观等福利文化因素在公众福利态度中的作用[15]。Tam&Yeung(1994)指出,香港公众与过去相比,政治冷漠感和家庭责任观念减弱,但对个体权利的认知增强且更加认同集体主义趋向福利模式,即更认同政府在福利供给中的作用;同时,个体权利观念较强的公众,更倾向于认同政府对福利领域的介入行动[16]。

在个体层面上,自我利益(self-interest)是影响公民福利态度的重要变量[17]。自我利益假设(selfinterest hypothesis)阐述了个体的社会地位、阶层与其福利态度之间的直接关系,那些在社会阶层中处于优势地位的群体更少关心再分配,更倾向于认同不平等原则存在的必要性[18]。自利假设认为能从社会保护中获利以及更依赖福利国家和社会福利制度的群体对福利国家及其制度安排、制度实施结果的态度更积极[19]。不可能成为福利津贴接受者的人,较之于那些可能成为以及已经是各类福利项目和津贴的接受者而言,对福利国家的福利供给偏好程度较低;且老年人更倾向于支持有利于他们自身利益的福利项目,更少地支持针对儿童的福利项目[20]。同时,关于福利态度的性别差异,有学者认为女性相比男性,更倾向于支持福利国家的一系列政策,这是因为女性和男性对于福利提供有不同的利益,女性更有可能成为福利项目和津贴的接受者;且女性相比男性承担了更多的对老年人和病人的照顾工作,如果这些责任被福利国家承担,她们就更可能被福利国家雇佣[21]。

国内关于福利态度的研究主要来自港台学者,香港学者主要在福利态度的分析中引入了文化的视角,而台湾学者主要是提出了福利态度本土化的分析维度。Tam(2003)对社工专业的港生和陆生的人道主义观念及其政府福利态度的调查发现,总体上香港社工专业与大陆地区社工专业的学生相比,其人道主义观念更强,对政府承担福利责任的态度更积极;而大陆社工专业的学生更认同要依靠个人努力来满足自身的福利需要[22]。林万亿(1994)认为台湾公众的福利态度由八个因素组成:对社会福利对象选择的看法,对社会福利和工作伦理关系的看法,对个人(家庭)自我依赖原则的看法,对贫穷和社会救助的看法,对社会福利开支状况的看法,对社会福利作用的看法,对福利国家以及政府福利供给水平的看法;且这八个方面的福利态度涵盖了个体价值观、福利供给主体(政府、个体、家庭)的责任边界以及福利制度的实施方式与结果等[23]。

相比之下,大陆地区公民福利态度的研究还处于开端阶段,很多现有研究未直接采用福利态度的概念且偏向于公众福利意识形态和福利文化的探讨。张瑞凯(2013)发现,新生代来京务工的农民工群体既对政府福利供给的偏好程度较高,也认同工作单位、个体和家庭应该扮演好相应的福利提供角色,保障其基本生活,且他们的年龄、收入和受教育程度未对其社会福利意识产生显著性影响[24]。毕天云(2005)认为,福利文化是影响社会福利制度的一个重要参数,也是解释不同福利制度(模式)差异的关键变量[25]。万国威(2014)对儿童福利态度的分析发现,福利获得状况对儿童的福利态度并无显著性影响,且儿童群体与老年人、残疾人、流动人口群体在福利期待水平上存在显著差异[26]。闫金山(2015)指出,公众的养老责任分担态度受到其自利观念和政治信任程度的影响[27]。臧其胜(2015)以香港、台湾与内地三个华人社区为例,比较了政府及个人的福利权利与责任在理想与现实上的福利态度差异及其张力,发现我国公众具有较强的社会权利意识[28]。

总之,基于文献回顾中可以发现:第一,虽然西方福利国家及港台地区的学者已经基于公民对政府承担福利责任的态度进行了大量的跨国、跨地区、跨文化的比较研究,大陆地区也有学者探讨了公民对政府福利供给的态度,但尚未研究在我国本土化背景下,公民对另一重要的福利提供主体,即个体和家庭承担福利责任的态度。第二,个体因素如性别和年龄等可能对公众的福利态度产生影响,且社会价值观念的不同造成个体间福利态度的差异,因而考察老年人对公众应享有的福利权利的认知对其福利态度的影响具有一定的合理性;第三,受我国儒家家庭本位福利文化的长期影响,因而有必要将家庭因素纳入到我国老年人福利态度影响因素的分析中;第四,鉴于西方福利国家的福利体制对公众福利态度有显著影响,且我国的社会福利制度呈现社会福利城乡二元区隔和福利资源地区间分配不均匀的特征,需要考察户籍制度和地区因素对老年人福利态度的影响。因此,本文结合中国适度普惠老年人福利的调查研究,探讨我国老年人的个体-家庭福利态度如何受到个体因素、家庭因素、制度因素和地区因素的影响及其福利态度可能呈现的特征。

二、研究设计

(一)数据来源

本文所采用的数据是“中国适度普惠型社会福利理论与制度研究”调查研究的成果,中国适度普惠老年人福利数据库。根据区位因素和经济发展程度等指标,该调查采用目标抽样与分层抽样相结合的抽样方案,选取天津、南京、兰州和成都四个城市,并从社会人口学变量、福利权利与责任态度等方面对老年人进行调查。在实际调查中,基于对调查的可行性程度和各区域经济发展水平的考虑,调查组采用多阶段分层整群抽样,在上述四个城市中随机地抽取区和街道,再抽取街道中不同收入层次社区中的老年群体,以此来保证所选样本的代表性。此项调查于2012年9月在四个区域展开,在实际调查中,共发放问卷1250份,回收问卷1232份,回收率为98.56%。本文的研究对象是55周岁及以上的老年人群体,共1155人①根据中华人民共和国老年人权益保障法(2012年12月修订)的规定,老年人是指六十周岁以上的公民,并结合中国对退休年龄的规定,即男干部60周岁,女干部55周岁,女职工50周岁。因此本文将老年人的年龄界定在55周岁及以上。。

(二)变量设置

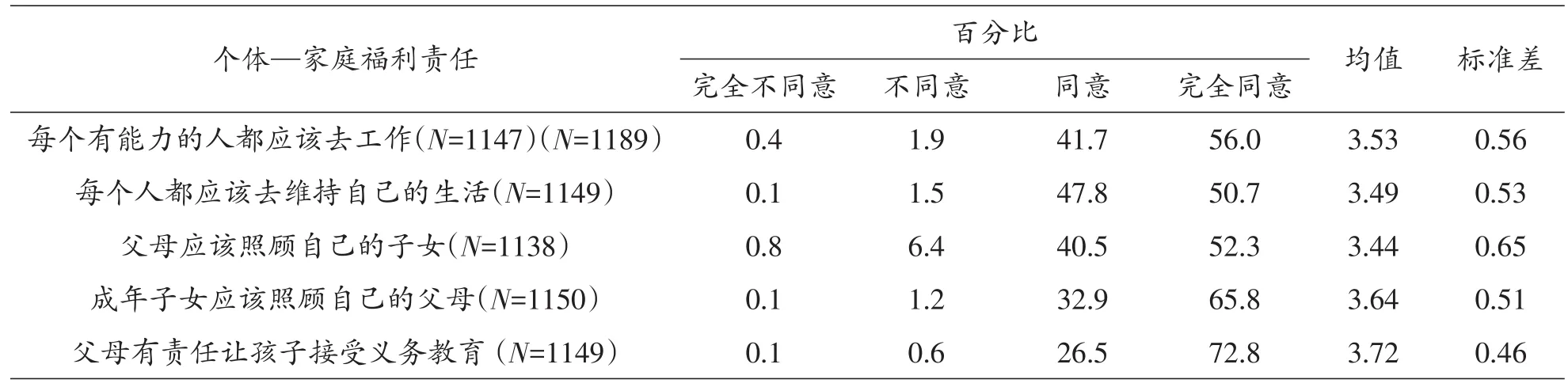

1.个体—家庭福利态度

将问卷中个体—家庭福利责任组题(见表1)因子分析后得到老年人的个体—家庭福利态度,首先对该组题进行信度检验,Cronbach’s α系数为0.654,表明该组题中的5个测量指标内部一致性较高。其次,对其进行因子分析,采取特征值>0.92的方法提取公共因子,得到KMO值为0.733,Bartlett球形检验达到显著性水平(p=0.000),获得了两个公共因子。由于要将个体—家庭福利态度作为一个变量进行分析,计算方法如下:个体—家庭福利态度=因子1得分*0.30949/0.61546+因子2得分*0.30597/0.61546。且被调查老年人的个体-家庭福利态度得分越高,表明其个体—家庭福利态度越积极,对个体和家庭承担福利责任的认同度越高。

表1 个体—家庭福利态度描述统计结果

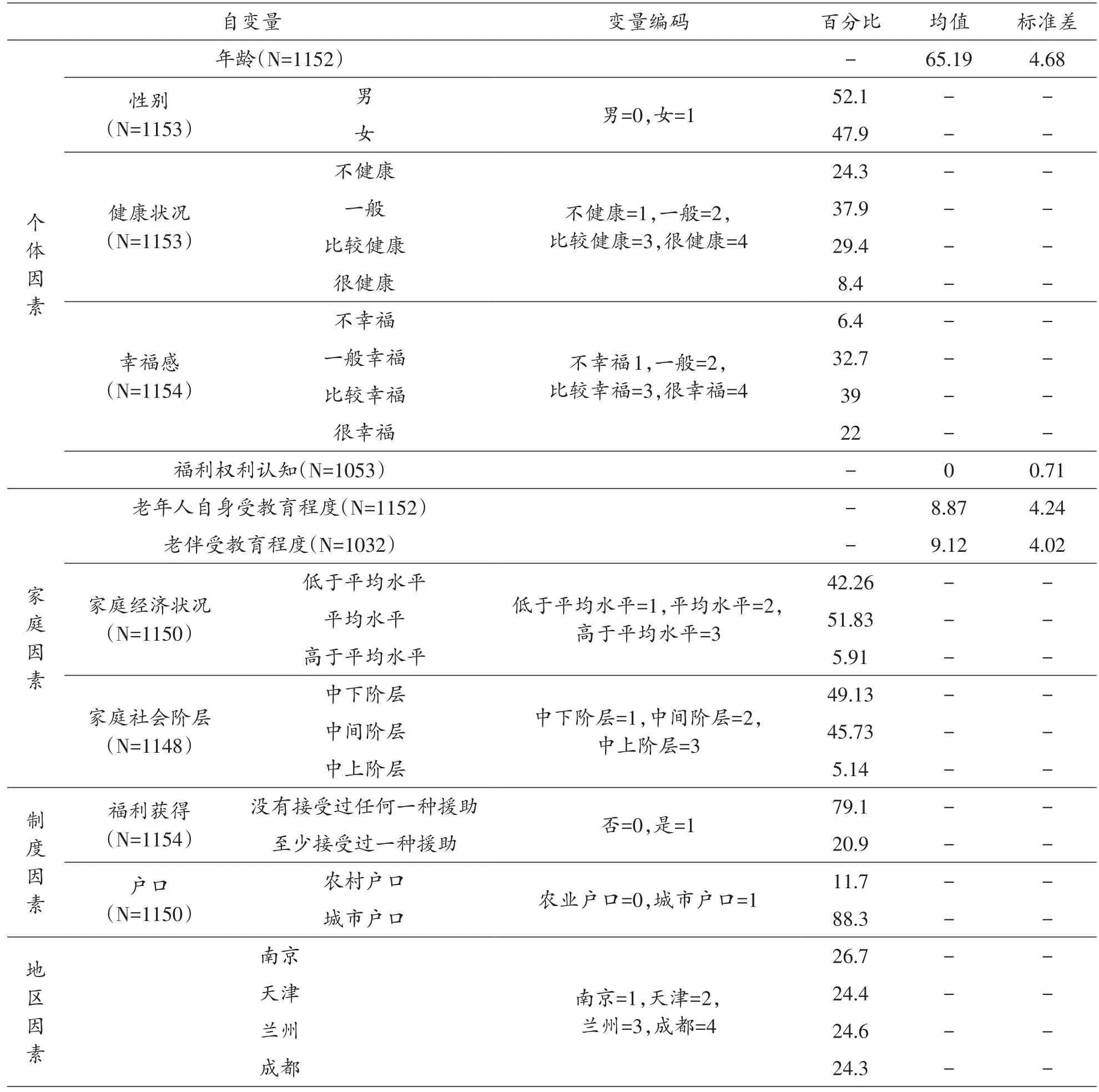

2.自变量

本文的自变量包括四个维度,分别为个体、家庭、制度和地区因素。个体因素包括性别、年龄、健康状况、幸福感和福利权利认知。其中,福利权利认知是通过老年人对要求政府协助子女照顾老年人、获得基本生活保障以及要求政府帮助家庭照顾幼龄子女的权利量表因子分析后得到的连续性变量①按照变量赋值越大、代表老年人越同意的顺序,对问卷中变量的赋值方式进行逆向处理,赋值如下:完全不同意=1,不同意=2,同意=3,完全同意=4,不知道设置为缺失值。从而保证老年人得分越高,表示其福利权利认知越积极,越认同个人应该享有福利权利。。家庭因素包括老年人自己和老伴的受教育程度②根据我国现有的学制规定,将原来老年人自己及其老伴的受教育程度转换为连续变量,转换方式为:没有受过任何教育为0年,小学为6年,初中为9年,普通高中为12年,中专为12年,大专为15年,大学本科及研究生为16年。通过老年人自己和老伴的受教育程度可以在一定程度上反映老年人所在家庭的文化地位。、家庭经济状况和家庭社会阶层。制度因素包括福利获得状况以及户口两个变量,地区因素即所在城市。自变量的描述统计结果见表2。

据表2可知:第一,在个体因素维度上,样本老年人的年龄和性别分布相对均匀;且对于老年人的自评健康和幸福感的各类别比例而言,认为自己不健康或是不幸福的老年群体比例远低于那些认为自己的健康状况(幸福感)一般、比较健康和很健康的老年人比例,说明样本老年群体均认为自己比较健康和幸福。第二,家庭因素维度上,大部分老年人认为自己的家庭经济状况处于平均水平或是低于平均水平,家庭社会阶层位于中间阶层和中下阶层。第三,制度因素维度上,样本老年群体中没有接受过任何福利救助与至少接受过一种救助的比例为3.8∶1,而农村户口与城市户口的老年人比例为1∶7.5。第四,老年人的地区分布也非常均衡。

3.分析方法

本文采用多元线性回归的分析方法,根据文献回顾中公民福利态度的影响因素研究,重点探讨个体因素、家庭因素、制度因素以及地区因素之于我国老年人对个体和家庭承担福利责任态度的影响。因此先建立个体因素模型,再分别引入其他三个维度的自变量,最终建立联合模型,通过上述模型,从而分析和比较不同维度的自变量对老年人个体-家庭福利态度的影响方向与程度大小。

三、老年人个体—家庭福利态度的影响因素

将个体、家庭、制度和地区因素依次纳入到老年人个体-家庭福利态度的影响因素模型中,分别分析这4个维度的自变量对我国老年人个体-家庭福利态度的影响程度与方向。

(一)个体因素的影响

表3中模型1的R2为0.280,即个体因素可以解释个体—家庭福利态度28.0%的变异量,表明个体因素对老年人个体—家庭福利态度的影响较大。老年人的幸福感对其个体—家庭福利态度影响显著。模型1中,比较幸福的老年人相比不幸福的老年人,其个体—家庭福利态度要高0.198,表明相比不幸福的老年人,比较幸福的老年人更认同由个体和家庭承担福利责任。模型2中,不幸福的老年人相比一般幸福的老年人,其对个体和家庭承担福利责任的认同度较低,说明不幸福的老年人更不认同个体和家庭应该承担福利责任,且模型3和4进一步证实了此分析结果。这是因为幸福感较高的老年人,其个体和家庭在承担福利责任方面的能力较强,因而其福利需要的满足更倾向于在家庭内部通过家庭成员和亲属的照顾来完成。上述分析结果验证了福利态度的自利假设,表明我国老年人的个体—家庭福利态度呈现一定的自利性特征。

表2 自变量的描述统计结果

同时,福利权利认知在4个模型中均在0.001的显著性水平上对老年人的个体—家庭福利态度有影响。从模型1可以看出,老年人的福利权利认知每增加一个单位,其个体-家庭福利态度提高0.310个单位。这表明虽然我国老年人的福利权利增强,已经认识到自身有权利要求政府承担一定的福利责任来满足其福利需要,提高他们的福祉,但仍在一定程度上认为个体和家庭也应该承担一定的福利责任,表明在老年人的主观福利供给主体结构中,个体和家庭仍是福利供给的主体之一。

表3 老年人个体—家庭福利态度的影响因素模型

(二)家庭因素的影响

表3模型2分析了家庭因素的各变量对我国老年人个体—家庭福利态度的影响。但家庭因素中的家庭经济状况、家庭社会阶层、老年人自己以及老伴的受教育程度未对其个体—家庭福利态度产生显著影响。家庭因素的影响较弱可能的原因在于,从表1可以看出,老年人在五个具体的福利维度(就业福利、基本生活保障福利、老年福利、儿童福利、教育福利)上均倾向于由个体和家庭承担相应的福利责任,即老年人在上述各具体福利维度上都比较认同由个体和家庭来承担福利责任,因而使得通过对个体—家庭福利责任组题因子分析合成的老年人个体—家庭福利态度具有较高的同质性,减弱了自变量的解释力。由于我国地处东亚儒家文化圈,长期受到儒家文化中家庭本位福利文化的影响,因此民众的个体—家庭责任意识和观念较强,个体的福利需要满足通常都是在家庭内部完成,依靠个体自身的努力和家庭成员和亲属间的相互照顾和扶持实现,而只有当个体和家庭的福利供给功能无法正常运作时,民众才会向政府寻求相应的帮助。因而,在很长一段时间里,个体和家庭都在福利提供中扮演着重要角色。

(三)制度以及地区因素的影响

模型3显示,福利获得状况在0.1的显著性水平上对老年人的个体—家庭福利态度具有显著性影响。表现为没有接受过社会救助的老年人比至少接受过任何一种社会救助的老年人,其个体—家庭福利态度的得分较高。说明至少接受过任何一种社会救助的老年人更不认同由个体和家庭来承担福利责任,而未接受过社会救助的老年人由于其自身和家庭承担福利责任的能力较强,因而个体-家庭福利态度更为积极。这也符合福利态度的自利假设,体现出我国老年人的个体—家庭福利态度呈现自利性的特征。

表3模型4探究了地区因素对老年人个体—家庭福利态度的影响。模型4表明所在城市对老年人个体—家庭福利态度有显著性影响,即老年人个体—家庭福利态度呈现出一定的地区差异性。具体表现为成都和天津的老年人相比南京的老年人,其个体—家庭福利态度得分均比较高,说明天津和成都的老年人更偏好由个体和家庭进行福利供给。这可能是因为虽然三个城市的经济发展水平都比较高,普通民众的基本生活水平以及享有的福利资源总量相差不大,但南京老年人的福利权利意识可能相比其他两城市的民众更强,更认同由政府提供或保障福利,个体和家庭的福利责任意识相对较弱,因此,南京老年人对个体和家庭承担福利责任的态度更不积极。

四、研究结论与政策启示

公众对于政府福利提供的福利态度已得到了学界的广泛关注,但由于我国长期受儒家家庭本位福利文化的影响,因此不能忽视个体和家庭在福利供给中的重要作用。本文基于中国适度普惠老年人福利的调查数据,探究老年群体对个体和家庭承担基本生活保障、抚养儿童和照顾老年人等维度福利责任的福利态度的影响因素,得到的结论主要有:第一,老年人的个体—家庭福利态度受到个体因素中的幸福感、制度因素中的福利获得状况以及地区因素的显著影响,家庭因素对老年人的个体-家庭福利态度无显著影响。具体表现在不幸福的老年人相较于比较幸福的老年人、至少接受过任何一种社会救助相比未接受过社会救助的老年人都更不认同由个体和家庭来承担福利责任,成都和天津的老年人相比南京老年人的个体-家庭福利态度更积极;第二,老年人的个体—家庭福利态度呈现一定的自利性和地区差异性的特征。基于上述结论,得到以下政策启示:

第一,在我国福利制度向适度普惠型方向转型的过程中,应构建组合式福利责任的承担模式。在儒家文化的思想结构中,家庭成为所有道德行为的出发点[29]。我国的福利文化呈现家庭本位的特征,儒家文化对公众福利态度的影响表现在个体不被鼓励依赖社会福利,而高度强烈个体和家庭的责任意识,这意味着个体在寻求外部帮助之前首先应通过家庭满足其自身的福利需要[30]。因此,在我国福利制度的改革转型期,福利制度的设计应该以满足公众的社会需要为本,各福利提供主体(政府、市场、家庭、社区等)要在满足社会成员的福利需要时实现功能互补与责任分明[31]。尤其在抚养儿童以及照顾老年人方面,应改变老年群体的个体和家庭作为福利提供主体、政府福利责任相对边缘的主观福利责任结构,形成一种个体、家庭和政府等有效合作的组合式福利责任模式。因而该模式的构建,既要保证家庭网络在照顾亲属方面的福利供给功能的正常运作,也要适度扩大政府福利责任的范围,以保障民众基本福利需要的满足以及缓解个体、家庭在福利供给上的资源不足与结构性障碍。

第二,我国老年人的个体—家庭福利态度具有一定的自利性特征,自身健康状况良好、比较幸福和家庭因素越正向(如家庭经济和社会地位较高)的老年人,由于其自身和所在的家庭承担各项福利责任的能力较强,个体—家庭福利态度也更积极。因此,组合式福利责任承担模式的构建也应有优先关注那些自身和家庭状况负向的老年群体,政府应该承担一定的福利责任以满足他们的福利需要。同时,老年人的个体—家庭福利态度也呈现地区差异性,我国东部地区的经济发展水平明显高于中西部地区,福利资源的分配和福利提供水平存在较为明显的地区分化。但经济发展水平上的差异并不能成为政府扮演补缺型的福利角色以及承担有限福利责任的“挡箭牌”。因此,政府应大力推进社会公共福利的地区间均衡化,积极探索改善中西部地区福利资源供给的现实路径,增加对该地区的社会福利支出,切实提高中西部地区老年人的福利获得感、幸福感和福祉水平。

[1]Chow N.W.S.Western and Chinese ideas of social welfare.International Social Work,1987(1):31-41.

[2]Wong C.K.,Wang Y.T.,Kaun P.Y.Social Citizenship Rights and the Welfare Circle Dilemma:Attitudinal Findings of Two Chinese Societies.Asian Social Work&Policy Re⁃view,2009,3(1):51–62.

[3]杨琨.中国老年人的福利权利与责任态度及其比较[J].社会福利(理论版),2015(6):19-23.

[4][16]Tam T,Yeung S.Community Perception of Social Wel⁃fare and Its Relations to Familism,Political Alienation,and Individual Rights:The Case of Hong Kong.International So⁃cial Work,1994,37(1):47-60.

[5]李银河.家庭结构与家庭关系的变迁——基于兰州的调查分析[J].甘肃社会科学,2011(1):6-12.

[6]王跃生.中国城乡家庭结构变动分析——基于2010年人口普查数据[J].中国社会科学,2013(12):60-77.

[7]Oskamp,S.,&Schultz,P.W.Attitudes and opinions.Psy⁃chology Press,2005.

[8]Sundberg T.Attitudes to the Welfare State:A Systematic Review Approach to the Example of Ethnically Diverse Wel⁃fare States[J].Sociological Research Online,2014,19(1):28.

[9]Gelissen J.Popular Support for Institutionalised Solidarity:A Comparison Between European Welfare States[J].Interna⁃tional Journal of Social Welfare,2000,9(4):285–300.

[10][12]Arts W.,Gelissen J.Welfare States,Solidarity and Justice Principles:Does the Type Really Matter[J].Acta Socio⁃logica,2001,44(4):283-299.

[11]Esping-Andersen G.The Three Worlds of Welfare Capi⁃talism.Cambridge:Polity Press,1990.

[13]Marshall,T.H.Citizenship and Social Class.Cambridge:Cambridge University Press,1950.

[14]Sabbagh C,Vanhuysse P.Exploring Attitudes Towards the Welfare State:Students'Views in Eight Democracies[J].Journal of Social Policy,2006,35(4):607-628.

[15]Wong C.,Wong K.Expectations and Practice in Social Citizenship:Some Insights from an Attitude Survey in a Chi⁃nese Society[J].Social Policy&Administration,2005,39(1):19-34.

[17]Svallfors S.Worlds of Welfare and Attitudes to Redistribu⁃tion:A Comparison of Eight Western Nations.European Socio⁃logical Review,1997,13(3):283-304.

[18]Hasenfeld,Y.,&Rafferty,J.A.(1989).The Determi⁃nants of Public Attitudes Toward the Welfare State.Social Forces(67):1027-1048.

[19]Andreß H.J.,Heien T.Four worlds of welfare state atti⁃tudes?A comparison of Germany,Norway,and the United States.European Sociological Review,2001,17(4):337-356.

[20]Blekesaune M,Quadagno J.Public Attitudes Toward Wel⁃fare state policies:A Comparative Analysis of 24 Nations[M].European Sociological Review,2003:415-427.

[21]Jaeger M.M.What Makes People Support Public Respon⁃sibility for Welfare Provision:Self-interest or Political Ideolo⁃gy?A Longitudinal Approach.Acta Sociologica,2006,49(3):321-338.

[22]Tam T.S.K.Humanitarian Attitudes and Support of Gov⁃ernment Responsibility for Social Welfare A Study of Percep⁃tions of Social Work Graduates in HongKong and the People’s Republic of China[J].International Social Work,2003,46(4):449-467.

[23]林万亿.福利国家:历史比较的分析[M].台北:台湾巨流图书公司,1994.

[24]张瑞凯.新生代农民工社会福利意识现状及特点研究——基于北京市的抽样调查[J].山西大学学报(哲学社会科学版),2013,36(3):128-133.

[25]毕天云.福利文化引论[J].云南师范大学学报(哲学社会科学版),2005(3):17-22.

[26]万国威.我国儿童群体社会福利态度的定量研究[J].南开学报:哲学社会科学版,2014(4):136-149.

[27]闫金山、乌静.自利与政治信任对养老责任分担态度的影响——基于2010年CGSS数据分析[J].探索,2015(2):119-124.

[28]臧其胜.政府福利责任的边界:基于华人社区公众福利态度的比较研究[J].南通大学学报(社会科学版),2015,31(5):110-117.

[29]林语堂.吾国吾民[M].郝志东、沈益洪译.上海:学林出版社,1994.

[30]Wong T.K.,Wan S.P.,Law K.W.Welfare Attitudes and Social Class:The Case of Hong Kong in Comparative Perspec⁃tive[J].International Journal of Social Welfare,2009,18(2):142-152.

[31]彭华民.中国组合式普惠型社会福利制度的构建[J].学术月刊,2011(10):16-22.

The Study of the Influential Factors and Characteristics of Elderly’s Individual and Family Welfare Attitudes in China

YANG Kun

(Department of Social Work,The Chinese University of Hong Kong,Hong Kong,China)

Although the government’s role in the welfare supply has been enhanced,individual and family are still one of the main sectors undertaking welfare responsibility.This research explores the influential factors and characteristics of elder⁃ly’s attitudes towards individual and family undertaking welfare responsibilities based on the investigation of the appropri⁃ate universal elderly welfare in China.It reveals that well-being,welfare receipt status and regional factors all have a signif⁃icant effect on elderly’s individual and family welfare attitudes.Also,it presents characteristics of self-interest and region⁃al differences.It contends that it should establish the combined welfare responsibility model when the welfare system in Chi⁃na transforms towards the appropriate universal welfare system.

Elderly;Individual and Family Welfare Attitudes;Self-Interest;Regional Differences

D669.6

A

10070672(2018)01-0079-08

2017-05-25

教育部重大课题攻关项目“中国适度普惠型社会福利理论和制度构建研究”(10JZD0033)。

杨琨,女,山东烟台人,香港中文大学社会工作学系博士研究生,研究方向:社会福利、社会政策。