京师大学堂藏书楼(图书馆)记略

2018-12-14姚伯岳

姚伯岳

(天津师范大学古籍保护研究院 天津 300387)

1898年京师大学堂一成立,即有藏书楼的设置。1900年庚子事变,京师大学堂暂时裁撤,藏书楼也随之关闭,藏书几乎全部毁于此难。1902年京师大学堂重建,藏书楼得到迅速发展,且不久即改称图书馆,直到1912年5月京师大学堂改名为北京大学校。从始至终,京师大学堂藏书楼和图书馆一直位于校园的中心位置,见证着京师大学堂的诞生、成长和挫折、磨难。京师大学堂藏书楼和图书馆作为近代中国向西方学习、进行变法维新的产物,在中国近代图书馆事业史上有着重要的地位。

1 戊戌京师大学堂藏书楼的创建

1840年和1860年两次鸦片战争,中国从有着几千年文明历史的泱泱大国沦为千疮百孔、不堪一击的衰朽弱国。1894年中日甲午战争中国惨败,《马关条约》中国割台湾,赔巨款,屈辱备至;帝国主义列强则趁火打劫,掀起新一轮瓜分狂潮。在空前巨大的民族危机面前,一个意在救亡图存、振兴中华的变法维新运动应运而生。变法维新,首重教育。兴办新式学堂、建立图书馆、开启民智,培育学贯中西的新型人才,是当时中国社会的当务之急,也是当时有识之士孜孜以求的目标。

光绪二十二年五月初二日(1896年6月12日),刑部左侍郎李端棻向光绪皇帝呈上《奏为时事多艰需才孔亟请推广学校以厉人才而资御侮恭折》[1],建议自京师以及各省、府、州、县皆设学堂,其实就是在全国各级行政区划内普遍建立各级新型学校的教育体系。而与新型学校建设相应的就是大建藏书楼亦即图书馆。李端棻建设藏书楼的设想和具体实施办法,极为详明。特别是将其与大学堂的设立相提并论,将藏书楼的设立上升到国民整体素质教育的高度,达到了很高的认识水平。

随后梁启超、孙家鼐等人也纷纷撰文或上呈奏折,提出开办京师大学堂的设想,并特别指出“仪器图书,亦必庋藏合度”,京师大学堂应当“设立藏书楼、博物院”[1]。

光绪二十四年五月十五日(1898年7月3日)由梁启超起草、和硕礼亲王世铎等领衔上奏给光绪皇帝的《奏拟京师大学堂章程》[1]得到迅速批准,孙家鼐被派充管理大学堂事务大臣。光绪二十四年八月初六日(1898年9月21日),慈禧太后发动政变,以“训政”名义剥夺光绪皇帝的实际权力,废除此前光绪皇帝颁发的大部分变法诏令及措施,但京师大学堂的设立却得到保全,由孙家鼐继续筹办。

光绪二十四年十月初九日(1898 年11 月22 日),内务府将地安门内马神庙闲置的和硕和嘉公主府旧第房屋修葺完成后移交管学大臣接收,校园南北六十丈,东西四十丈,房屋约三百四十余间。居于校园中心的原公主寝殿被用来作为京师大学堂历史上的第一座藏书楼,主要用来典藏中文图书。光绪二十四年十一月十九日(1898 年12 月31 日),京师大学堂正式开学,并举行了隆重的开学仪式。大学堂藏书楼也同时向师生开放服务。

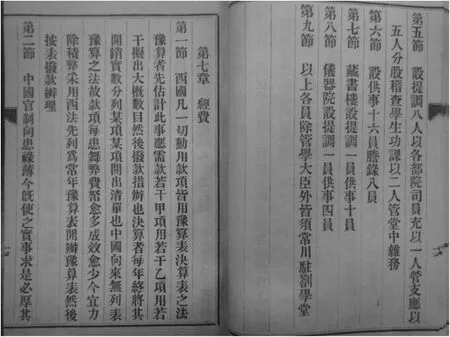

梁启超起草的《奏拟京师大学堂章程》第八章“暂章”第五节中有如下文字:“应购各书目录及藏书楼收藏借阅详细章程归藏书楼提调续拟”[1],虽然我们迄今未发现专门的戊戌大学堂藏书楼章程,但《奏拟京师大学堂章程》本身已对藏书楼的设立缘由、建筑、藏书、人员、经费有了堪称周详的考虑和规定,如:

图1 《奏拟京师大学堂章程》中关于藏书楼设提调的规定

第一章“总纲”第六节,详细阐明设立大学堂藏书楼的宗旨。第六章第七节具体规定:“藏书楼设提调一员、供事十员。”第七章“经费”第二节开列各教习及办事人应领俸薪表,其中明确规定:藏书楼提调一人,每月薪水五十两,每年合计六百两,与其他提调薪俸标准完全一样。藏书楼供事十人,每人每月白银四两。大学堂总共三十个供事中,藏书楼占了三分之一,而且所有供事的薪酬标准都是一样的。第七章第三节还规定:“建筑藏书楼费约二万两”,“购中国书费约五万两,购西文书费约四万两,购东文书费约一万两”。

京师大学堂第一部章程中的这些规定,充分显示了藏书楼在京师大学堂草创时期中所占的重要地位。

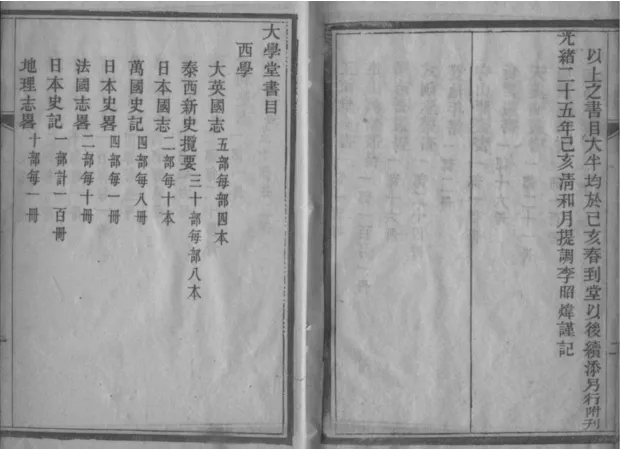

京师大学堂藏书楼的第一任提调是原詹事府左春坊左庶子李昭炜。李昭炜在任时间虽不到一年,但在光绪二十五年四月(1898年5月)离任前,就编撰出书本式藏书目录《大学堂书目》,著录藏书九百七十五种、近五万册。

图2 清光绪二十五年(1899)刻本《京师大学堂书目》书影

京师大学堂藏书楼的第二任提调是光绪乙未科(1895)状元、原翰林院修撰、大学堂稽查功课提调骆成骧。骆成骧继任藏书楼提调后,竭心尽力扩充藏书,并刻制了一方“提调骆监置书”的朱文大印,钤盖在他新购进的每一部书上。当时大学堂藏书楼的藏书都钤盖有“京师大学堂藏书楼钤册图章”的藏章。

到庚子事变前,在前后两任提调的悉心经营下,大学堂藏书楼藏书初具规模,各项业务有序开展,已能初步适应学堂师生的借阅需求。

图3 同时钤有“提调骆监置书”和“京师大学堂藏书楼钤册图章”两方印章的卷端书影

康有为等人于1895年11月创立的强学会曾有藏书室“书藏”的设置,强学会被取缔后改为官书局,原有的“书藏”改称“藏书院”。京师大学堂创立之时官书局划归京师大学堂,成为大学堂的印刷出版机构,其藏书院藏书则归属京师大学堂藏书楼,成为其最初的基本藏书。强学会书藏和官书局藏书院都是近代教育思想和近代图书馆的产物,在我国图书馆发展史上占有一定的地位。它们作为京师大学堂藏书楼的前身,构成了这所著名近代大学图书馆的良好基础。可惜的是,官书局藏书院这批藏书连同京师大学堂藏书楼的其他藏书,在庚子事变中损毁殆尽,迄今为止,未有任何一册强学会书藏或官书局藏书院的藏书被发现存世。

大学堂藏书楼也有为数不少的的西文藏书,原计划是与中文藏书分开存放的。据当时的英文报纸《北华捷报及最高法庭与领事馆杂志》(North-China Herald and Supreme Court and Consular Gazette)报道,大学堂西文图书的典藏之处很可能是位于公主寝殿后面的后罩楼的二层楼上[2],但未等这些西文藏书编目整理上架,就在庚子事变中毁于一旦。

2 庚子事变中的京师大学堂藏书楼

光绪二十六年五月(1900 年6月),义和团进入北京城,攻打使馆,焚烧教堂,八国联军开始进犯北京,局势危急。六月十三日(1900 年7月9日),暂代管学大臣许景澄奏请暂行裁撤京师大学堂得允,藏书楼也随之关闭。

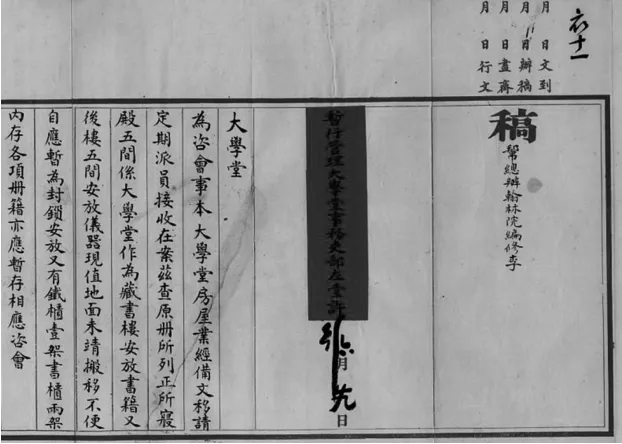

北京大学档案馆现藏有光绪二十六年六月二十九日(1900 年7月25日)《许景澄为移交大学堂房屋、家具等呈内务府文》卷宗一件,其中有这样一段文字:“本大学堂房屋业经备文移请定期派员接收在案。兹查原册所列正所寝殿五间,系大学堂作为藏书楼安放书籍;又后楼五间安放仪器。现值地面未靖,搬移不便,自应暂为封锁安放,又有铁柜壹架、书柜两架,内存各项册籍,亦应暂存。相应咨会贵衙门,请烦查照。”[3]这件档案说明了当时大学堂藏书楼的具体位置是在“正所寝殿”也就是原来公主府的公主寝殿,也说明庚子事变中大学堂藏书楼关闭时,是做了妥善安排的。

图4 光绪二十六年六月二十九日《许景澄为移交大学堂房屋、家具等呈内务府文》原件

光绪二十六年七月初三日(1900 年7月28日),许景澄因主张剿禁义和团而被慈禧太后下令处死。七月九日(1900 年8月3日),京师大学堂停办。七月二十一日(1900 年8月15日),八国联军攻入北京。俄、德两国军队先后将京师大学堂占为兵营,对大学堂内的图书、仪器、设备大肆破坏。据大学堂总办工部郎中周暻事后呈报:“俄兵、德兵先后来学堂占住,看守人役力不能支,均已逃散。所有书籍、仪器、家具、案卷一概无存,房屋亦被匪拆毁”[4]。

京师大学堂第一任西文总教习丁韪良在其所著《汉学菁华:中国人的精神世界及其影响力》(The Lore of Cathay)一书的《序篇:中国的觉醒》最后一段这样写道:“义和团焚烧翰林院藏书楼,将京师最丰富的图书收藏付之一炬,将京师大学堂藏书楼的藏书投入水中浸泡毁坏。”事实上,京师大学堂在七月九日关闭后,仍有人员看守,纵有义和团民进入,损害也不大,而且义和团只毁洋书,并不损坏中文线装书。丁韪良将京师大学堂藏书楼的藏书被毁完全归罪于义和团,是一种想当然的偏见和对联军罪责的推卸。

但庚子事变前大学堂藏书楼收进的藏书并非片纸不存,有部分藏书因各种原因幸存了下来,现仍收藏在北京大学图书馆古籍书库中。这些书上都钤有戊戌大学堂藏书楼藏书印“京师大学堂藏书楼钤册图章”,说明着它们昔日的身份。下表是已知现存于北京大学图书馆古籍馆的戊戌京师大学堂藏书楼原藏书,相信今后还会有更多的发现。

表1 北京大学图书馆藏戊戌京师大学堂藏书楼幸存藏书

3 壬寅京师大学堂藏书楼的重建

光绪二十七年七月二十五日(1901年9月7日),《辛丑条约》签订,同年十一月二十八日(1902年1月7日)“两宫回銮”,随即发布上谕:“兴学育才,实为当今急务;京师首善之区,尤宜加意作养,以树风声。从前所建大学堂,应即切实举办。著派张百熙为管学大臣,将学堂一切事宜责成经理,务期端正趋向,造就通才,明体达用,庶收得人之效应。如何核定章程,并著悉心妥议,随时具奏”[1]。

张百熙一俟受命,即经奏准后咨文内务府,要求收回位于原和嘉公主府的京师大学堂旧址。壬寅年重建后的京师大学堂基本保持了原公主府并列三轴线五进院落的原貌,主轴线和西轴线的建筑在修缮后加以利用。但当年戊戌大学堂用作藏书楼的公主寝殿只有一层五间,不能满足图书典藏和师生阅览的需求,所以壬寅大学堂将藏书楼迁到公主寝殿后面的后罩楼亦即俗称的公主梳妆楼。后罩楼为二层结构,一层划分为五大间,用作阅览室;二层九小间,用作书库。面积比在公主寝殿时扩大了一倍有余。

张百熙还给慈禧太后和光绪皇帝上奏,提出快速充实京师大学堂藏书楼藏书的几种方法:首先是朝廷授权,准许其行文各省,调取各省官书局刻印之书,归入京师大学堂藏书楼;其二是准许其随时购访民间新旧图书;其三是准许大学堂调取各地译书局已译、未译之外国书,进行收藏或翻译。这几种方法随即付诸实施,成为京师大学堂藏书楼重建之初藏书快速增长的主要方式和重要渠道。

京师大学堂在成立之初,还兼管全国的大中小学堂事务,相当于今天的教育部和文化部。而当时的大学堂藏书楼实际就是当时的国家图书馆,所以才有资格无偿接受各省官书局出版图书,并在之后的七年中实际担负起收集和保存官方出版物这一国家图书馆的职能,直至1909年京师图书馆成立。

光绪二十八年七月十二日(1902年8月15日),管学大臣张百熙奏上其主持撰拟的《钦定京师大学堂章程》八章八十四节。该《章程》第五章“设官”第七节规定:“设藏书楼、博物院提调各一员,以经理书籍、仪器、标本、模型等件。”第九节规定“设收掌、供事、书手若干,员名俟开办时视学务繁简再行酌定。”

光绪二十八年八月二十一日(1902年9月22日),藏书楼提调梅光羲正式到任就职。次月,从各地官书局征调的第一批图书运送到京。

光绪二十八年十一月十八日(1902年12月17日),京师大学堂举办开学典礼[4]。大学堂藏书楼也以新的面貌在壬寅年重建的京师大学堂中傲然矗立。

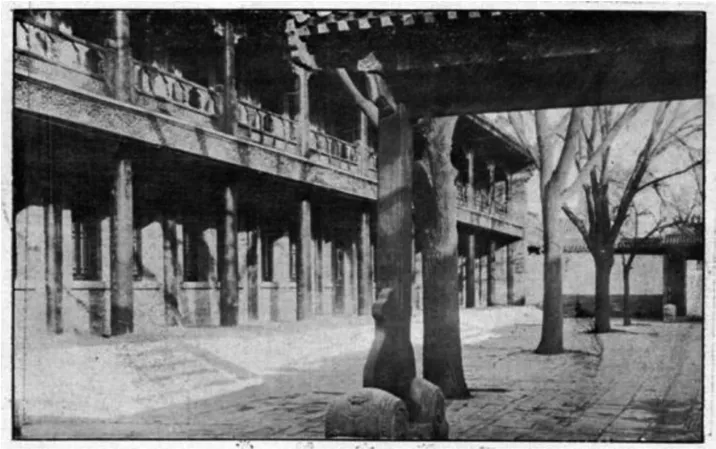

图5 壬寅年大学堂重建后作为藏书楼的后罩楼

戊戌京师大学堂被用作藏书楼的公主寝殿,在壬寅大学堂重建后,成了供奉至圣先师孔夫子牌位和学生接受训诫的场所,故被称为“神殿”或“圣人堂”。

藏书建设并非一蹴可就,向各省调取书籍亦需时日,大学堂复课,师生急需图书使用,在藏书楼中一时空空如也的情况下,京师大学堂不得不向国子监借调图书,借用其辰厅书籍[5]。这件事虽属临时性措施。但京师大学堂可以借用国子监的藏书,也反映了二者之间一定的历史渊源。

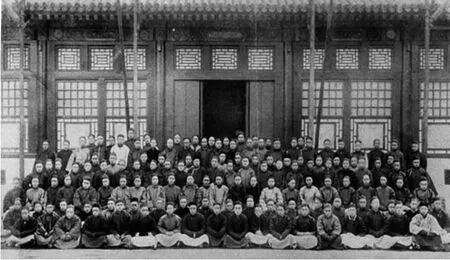

图6 1903年底京师大学堂学生合影于圣人堂(戊戌京师大学堂的藏书楼)之前

各省官书局所刊印各书,大多是经史子集范围内的中国传统文化图书,虽然也有一些所谓的“时务新书”,但数量太少,不能满足大学堂师生对新学图书的需求。所以大学堂在征调各省官书局刊印图书之外,还按照张百熙规划的另一种办法,不遗余力地搜访新学图书。光绪二十九年六月二十七日(1903年8月19日),张百熙委派候选知县屠寄赴上海等处“访明各种新书,无论稿本、印本,但系宗旨纯粹、有裨学堂实用者,随时搜集,呈由本大臣悉心鉴核”[3]。光绪二十九年十月十五日(1903年12月3日),大学堂又委派副总办姚锡光亲自到上海调查书籍、仪器当时的价格等情况,以供大学堂制订采访计划、编制相关预算时参考[3]。

壬寅大学堂藏书楼藏书建设在诸措并举之下,成效显著,各地各类图书迅速大量地汇集而来,到1903年底,大学堂藏书楼藏书总量已达七万八千册,超过了戊戌大学堂曾达到的藏书数量。

除了藏书楼的藏书之外,壬寅京师大学堂还兼并了原来同文馆的藏书。同文馆也称京师同文馆,建于咸丰二年(1862),它是我国官方自行创办新式学校的开始。同文馆在建立之初就注意对图书的收集。至迟到1887年,同文馆就已有了专用的“书阁”。在光绪十三年(1887)的《同文馆题名录》中,对同文馆书阁有过一番具体的记载:“同文馆书阁存储洋汉书籍.用资查考。并有学生应用各种功课之书,以备分给各馆用资查考之用。汉文经籍等书三百本,洋文一千七百本,各种功课之书、汉文算学等书一千本。除课读之书随时分给各馆外.其余任听教习、学生等借阅,注册存记,以免遗失”[6]。可见,1887年同文馆书阁就有藏书及各类教科书三千本。

光绪二十八年(1902)十二月同文馆归属重建后的京师大学堂,改称翻译科,次年三月又改称译学馆,任命曾广铨先后担任翻译科总办和译学馆首任监督,并在东安门内北河沿(也就是后来北大三院的位置)另行购置房屋安顿。同文馆可算是京师大学堂的前身之一。由于独处在北河沿,故其原有的“书阁”藏书没有归并到位于大学堂本部的藏书楼,而是仍然存放在译学馆处,其藏书自成体系[7]。较之同文馆时期,大学堂译学馆的藏书增幅不大。

重建后的大学堂藏书楼颇受师生欢迎,学生积极到馆阅览。特别是开学后不久,原来的东饭厅改为洗衣处,新的饭厅改在西院,京师大学堂东边是新建的学生宿舍,学生们往来于宿舍和饭厅之间,藏书楼是其必经之地。晚餐后,学生聚集藏书楼前练习体操,到藏书楼阅读书报之人数越来越多[8],藏书楼成为校园的中心活动场所。

4 京师大学堂图书馆

光绪二十九年十一月二十六日(1904年1月13日),清政府颁布全国高等教育条例《奏定大学堂章程》[4]。根据该章程,大学堂藏书楼改称图书馆,原藏书楼提调改称图书馆经理官。其第四章“屋场图书器具”中明确规定:“大学堂当置附属图书馆一所,广罗中外古今各种图书,以资考证。”全国大学堂的藏书机构称图书馆,这在我国官方文件中是首次。《奏定大学堂章程》中的相关规定,实际上是将京师大学堂图书馆的模式在全国推而广之。此后,办学堂必建图书馆,建图书馆则必取法于京师大学堂图书馆,京师大学堂图书馆在我国图书馆发展史上的影响远远超过了在它前后开办的一些教会或开明缙绅所办的图书馆。

据《奏定大学堂章程》,第一任大学堂图书馆经理官徐廷麟随即拟订了《京师大学堂续订图书馆章程》(1904年)[3]。但是在京师大学堂,人们仍习惯于沿用“藏书楼”这一旧称。当时的做法是“于楼额仍沿用藏书楼之名,而于章程则标为图书馆,并设经理官以掌其事”[3]。

图7 《京师大学堂续订图书馆章程》书影

在此之前,湖广总督张之洞奏请另设总理学务大臣统辖全国学务,京师大学堂则另设总监督一人,专管大学堂事务。紧接着《奏定大学堂章程》的颁布,张之洞的奏请得到批准,孙家鼐被任命为首任学务大臣,张亨嘉被任命为京师大学堂首任总监督。光绪三十一年十一月十日(1905年12月6日),清政府正式设立学部,统管全国教育事务,任命荣庆为学部尚书,另设衙署办公。张亨嘉、李家驹、朱益藩、刘廷琛、柯劭忞、劳乃宣等人先后担任京师大学堂总监督一职。民国元年(1912年)3月8日,严复出任最后一任京师大学堂总监督;同年5月3日,京师大学堂改名北京大学校,严复成为北京大学第一任校长。京师大学堂图书馆随之改称北京大学校图书馆。

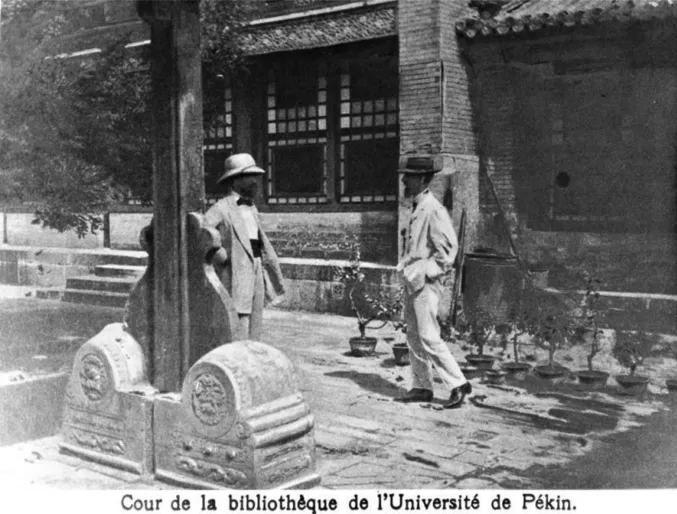

壬寅大学堂图书馆馆舍从始至终变化甚小。到宣统末年,仍是只有上下十四间,即楼上九小间,楼下五大间。楼上作为书库藏书,楼下作为阅览室接待读者,“随墙一律安置木架、玻璃大柜,存收书籍”[9]。由于空间紧张,后来对后罩楼进行了改建,将门窗位置前推至廊柱外边,以扩大室内面积。后罩楼所在的院落也进行了一番修整,将东西院墙拆掉,但保留了原有院墙之内的门楼,一张摄于1912年6月14日的北大图书馆庭院照片反映了其当时的大致模样。

图8 摄于1912年6月14日的北大图书馆庭院照片,对面建筑就是后罩楼及其东侧耳房

京师大学堂图书馆在藏书建设上颇多建树,如:

积极购买外国图书。为了收集各种新学、西学图书,尤其是国外的出版物,京师大学堂图书馆开辟了多种采访渠道,首先是请大学堂洋教习帮助选购图书。壬寅年重建的京师大学堂的外国教习中,日本人占了上风,其代表人物就是服部宇之吉。服部宇之吉积极参与了大学堂图书馆外文书的采购。从欧、美、日本购进各类西文图书、百科全书、杂志、地图等,先后购书四百余部、七百余册。

除请外国教习采购图书外,大学堂图书馆还请各驻外公使帮助购买图书;通过国外书商购买图书;委派专人出洋购书,如1910年京师大学堂派员出洋考察,任务之一便是收集图书、矿物资料。

接受私人捐赠。私人藏书的捐赠历来是公立图书馆的重要来源。1905年,京师大学堂图书馆接受清末著名藏书家方功惠的碧琳琅馆藏书共计一千八百余种、二万二千余册,当时约值银一万二千两。方氏捐书多为古籍善本,大学堂图书馆从此开始了古籍善本书的收藏。

从政府机构获赠大部头图书。各级政府机构拨赠的图书也是京师大学堂图书馆重要的藏书来源之一,其中不乏其他途径采访不到的珍品。如光绪三十年(1904)四月,由外务部领得《古今图书集成》一部;宣统二年二月二十六日(1910年4月5日),大学堂从学部领到《大清会典》三部[4]等等。

向官书局购求图书。光绪三十四年(1908),京师大学堂分科大学校舍建设在德胜门外破土动工。次年九月,京师大学堂为即将开办的分科大学图书馆又一次向各省官书局求书。不过这次向官书局求书不是免费征调,而是花钱购买。各省官书局这一次仍很配合,仅湖北官书局就拣选本局出版图书四百二十五部,装大木箱二十二只,送交大学堂[10]。宣统二年正月(1910年2月),江南官书局一次给大学堂寄售各类图书三百二十五部[11]。

据不完全统计,从光绪三十一年(1905)至宣统三年(1911),大学堂图书馆购置图书共用银二万五千余两。多年的积累和建设,使京师大学堂图书馆具有了雄厚的馆藏基础,无论是古籍善本,还是外文图书,当时都处于全国领先的地位。宣统二年(1910)图书馆经理官王诵熙主持编撰的《大学堂图书馆汉文图书草目》即收录中日文图书八千余种。

5 京师大学堂藏书楼和图书馆的人事与管理

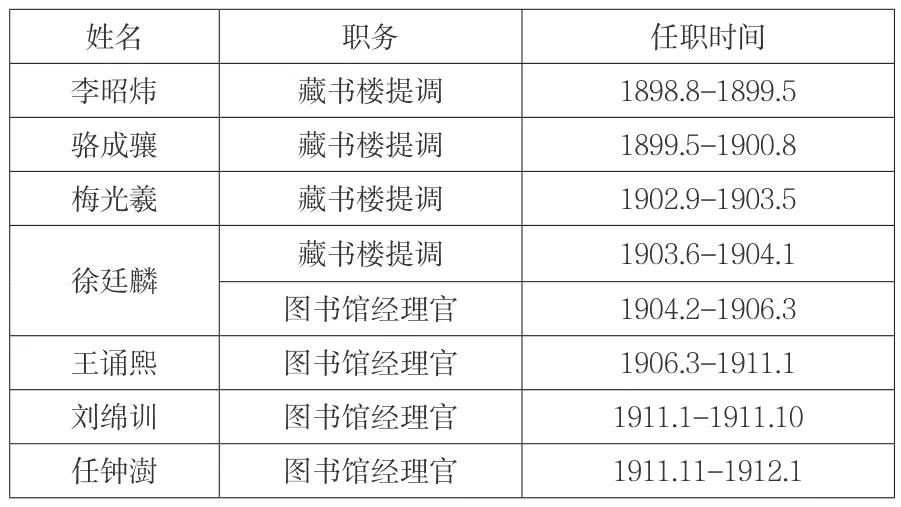

戊戌大学堂和壬寅大学堂的藏书楼提调在用人机制上有所区别,就是戊戌大学堂藏书楼提调重名望,都是翰林出身;而壬寅大学堂藏书楼提调则重才干,不讲究出身。像第一任藏书楼提调李昭炜赴任前是左春坊左庶子兼翰林院侍读学士;第二任藏书楼提调骆成骧是清代四川省唯一的状元,时任翰林院修撰。而壬寅大学堂第一任藏书楼提调梅光羲当时身份只是个候补道台,时年二十四岁。其后的第一任图书馆经理官徐廷麟、第二任图书馆经理官王诵熙,都只是举人出身。二者的差异也反映了庚子事变前后统治者上层对大学堂藏书楼性质认识的不同。

担任过京师大学堂图书馆经理官的前后共有四人,即:徐廷麟、王诵熙、刘绵训、任钟澍。他们都是才学过人、并在新旧交替时代具有使命感、勇于担当的优秀人物,京师大学堂图书馆在他们的手中得到了稳定的发展,奠定了日后发展的坚实基础。

表2 京师大学堂藏书楼历任提调或图书馆经理官一览表

京师大学堂自创办之时就非常重视章程的制订,戊戌年梁启超起草的《奏拟京师大学堂章程》八章五十四节是第一个京师大学堂章程;光绪二十八年七月十二日(1902年8月15日),京师大学堂管学大臣张百熙主持撰拟的《钦定京师大学堂章程》八章八十四节是第二个京师大学堂章程;光绪二十九年十一月二十六日(1904年1月13日)颁布的《奏定大学堂章程》七章七十二节是第三个大学堂章程。每个大学堂章程都有关于藏书楼的相关规定,只是内容详简粗细有所不同。

与大学堂章程相配合,藏书楼和图书馆也有自己专门的章程。壬寅大学堂第一任藏书楼提调梅光羲就曾制订了《京师大学堂藏书楼章程》三章二十二节[12](1902年)、《京师大学堂藏书楼新定章程》二十八条[13](1903年)、《京师大学堂藏书楼增订阅书借书章程》十一条[14](1903年)三个藏书楼章程;第一任大学堂图书馆经理官徐廷麟拟订了《京师大学堂续订图书馆章程》。这些规章制度的建立,不仅使京师大学堂藏书楼和后来的图书馆成为一所具有近代图书馆理念方法的大学图书馆,而且也对全国的各级各类图书馆起到了很好的示范作用。

(来稿时间:2018年6月)