2017/2018年度中国棉花质量分析报告

2018-12-14中国纤维检验局

文/中国纤维检验局

棉花是关系国计民生的重要物资,是我国主要的经济作物和纺织工业的主要原材料,在国民经济发展中具有重要地位。棉花产业涉及生产、加工、流通和纺织等多个行业,解决了我国大量的城乡劳动力就业问题,不仅是纺织工业发展的重要支撑,还是棉区农民增收的重要途径。棉花质量关系到产、供、需各方利益,贯穿于整个棉花产业链,对纺织工业和国民经济的发展有着重要影响。全面、准确地反映我国棉花质量状况,对加强宏观调控,维护市场稳定,引导棉花产业健康有序发展,是十分必要的。

为保证我国棉花流通质量,稳定市场交易秩序,促进棉花产业健康发展,我国进行了棉花质量检验体制改革,将棉花质量检验方式由人工感官检验逐步转变为全部采用仪器化快速检验。改革推行十余年来,我国仪器化公证检验工作不断深入,检验量稳步上升,检验数据能比较真实地反映当年度我国棉花质量情况。《2017/2018年度中国棉花质量分析报告》以本年度新体制棉花加工企业收购加工细绒棉(重点是新疆监管棉花)的公证检验数据为基础进行统计、分析,以期得到有价值的信息,为涉棉的政府职能部门、行业组织和相关企业分析棉花形势、研究棉花政策、扶持棉花产业提供重要依据。

一、数据来源

2017/2018年度中国棉花质量分析报告,依据GB 1103.1—2012《棉花 第1部分:锯齿加工细绒棉》国家标准,对颜色级、轧工质量、长度、马克隆值、断裂比强度、长度整齐度指数等主要指标进行汇总统计,并综合生产、市场和政策等多方因素进行分析和评价而成。

本报告所称的新体制棉花,是指按照棉花质量检验体制改革方案要求进行生产、加工,并在棉花产地经过仪器化公证检验的成包皮棉。

本报告所称的棉花年度,起止时间为当年9月1日至次年8月31日,2017/2018年度即为2017年9月1日至2018年8月31日。

按照品种及纤维长度,我国棉花分为细绒棉和长绒棉,长绒棉仅在新疆有种植,占全国棉花总量的比例极低,其检验依据为GB 19635—2005《棉花 长绒棉》,与细绒棉的检验依据不同。细绒棉按加工方式的不同分为锯齿加工细绒棉和皮辊加工细绒棉,皮辊加工细绒棉占全国棉花总量的比例极低,其检验依据为GB 1103.2—2012《棉花 第2部分:皮辊加工细绒棉》。因此,本文所统计的质量指标数据,均以当年度新体制棉花锯齿加工细绒棉的公证检验数据为基础计算而来。

二、检验数量

2017/2018年度,全国新体制棉花细绒棉公证检验涉及的产棉省(自治区、直辖市)及新疆生产建设兵团共10个,与上一年度持平,涉及加工企业1030家,比上一年度增长4.36%;检验量2337万包,528.7万吨,分别比上一年度增加27.35%、27.18%(见图1)。

图1 2013/2014年度—2017/2018年度全国新体制棉花检验量情况对比图

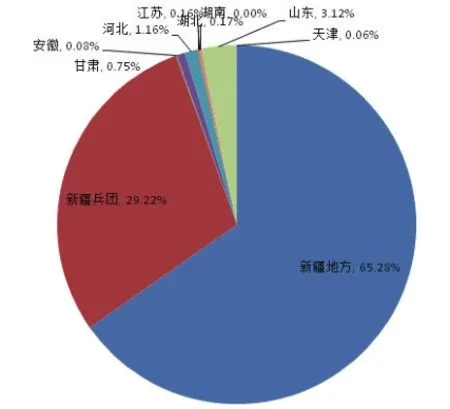

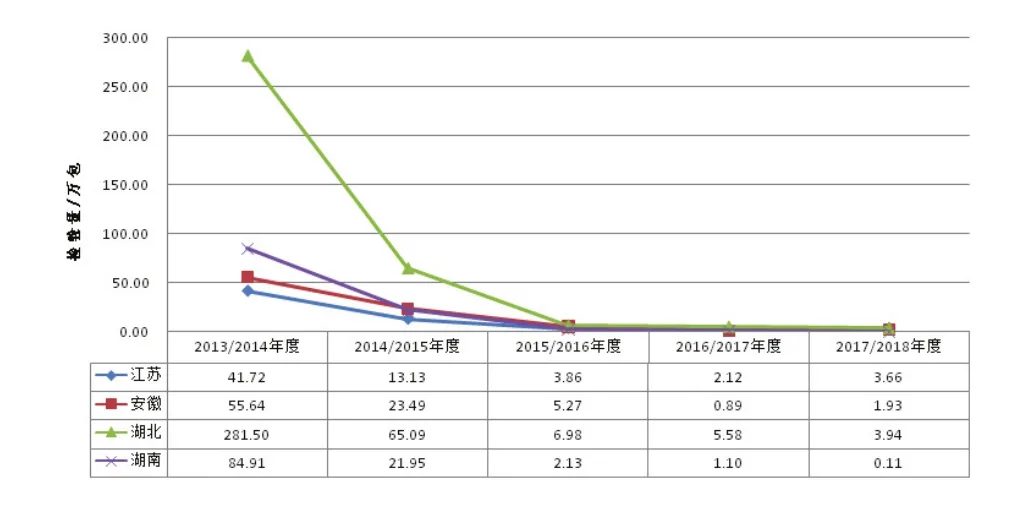

对比近5个年度的新体制企业检验数量,新疆作为我国棉花最主要产区,检验量在全国仍保持非常大的比重,为94.50%(见图2),其中,新疆地方检验量仍保持快速增长,增幅达到35.59%(见图3)。内地棉区检验量逐步进入平稳期,黄河流域棉区检验量同比增长53.00%,长江流域棉区同比下降0.52%(见图4、图5、图6)。

图2 2017/2018年度全国各产棉省份检验数量占比分布图

图3 2013/2014年度—2017/2018年度三大产棉区检验量

图4 2013/2014年度—2017/2018年度长江流域棉区各产棉省份检验数量变化趋势图

图5 2013/2014年度—2017/2018年度黄河流域棉区各产棉省份检验数量变化趋势图

图6 2013/2014年度—2017/2018年度西北内陆棉区各产棉省份检验数量变化趋势图

三、指标结果

(一)颜色级

颜色级指标是GB 1103.1—2012《棉花 第1部分:锯齿加工细绒棉》引入的棉花质量指标,它依据棉花的黄色深度(+b)确定类型,依据反射率(Rd)反映出的明暗程度确定级别,通过类型和级别在颜色分级图中对应的区域确定棉花的颜色级。按照中国棉花颜色分级图,我国锯齿加工细绒棉共分为4种类型、13个颜色级,其中白棉3级为标准级。从类型来讲,白棉和淡点污棉使用价值较高;淡黄染棉由各种僵瓣棉和部分晚期次棉、污染棉、烂桃棉或是淡点污棉变异而来,使用价值较低;黄染棉是在特殊情况下才会出现的,因多年存储变异,或回潮率大的籽棉未及时晾晒而变黄,这类棉花品质极低。各个类型中,1级为最好。

从2017/2018年度新体制棉花检验情况来看,西北内陆棉区的棉花颜色级指标最好,白棉所占比例最高,达到98.17%。黄河流域棉区整体颜色级指标介于西北内陆棉区和长江流域棉区水平之间,淡点污棉占比较多,为51.05%,白棉占比为46.27%。长江流域棉区颜色级指标最差,淡点污棉占比达到66.62%,白棉占比仅为17.51%(见图7)。

图7 2017/2018年度三大产棉区颜色级占比分布情况对比图

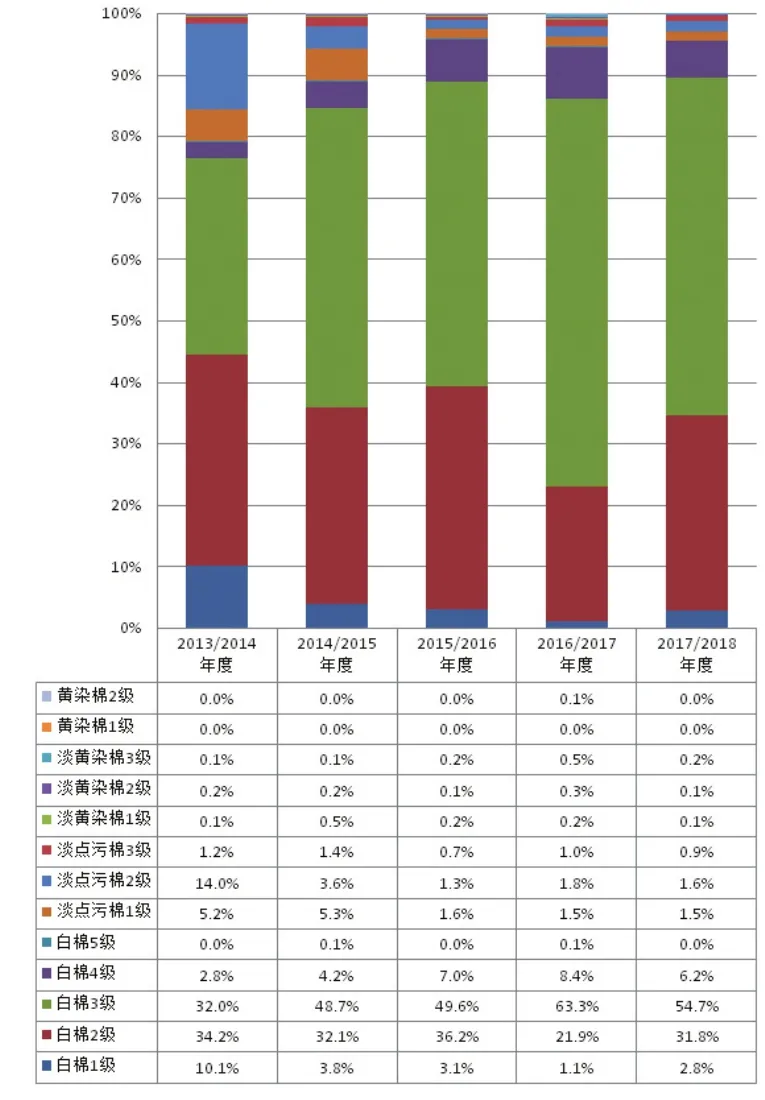

对比实施颜色级指标5年来的数据,我国棉花颜色级指标整体保持稳定,其中,2017/2018年度白棉占比较上年度增加了0.7个百分点,全国以白棉2级、3级为主,白棉1级、2级占比较上一年度增加了16.3个百分点;淡点污棉占比较上年度降低了0.3个百分点;淡黄染棉及黄染棉占比也均较上一年度有小幅下降(见图8、图9)。

(二)轧工质量

轧工质量是指籽棉经过加工后,皮棉外观形态粗糙程度及所含疵点种类的多少。

从2017/2018年度新体制棉花检验情况来看,新疆棉的轧工质量为好的比例明显高于全国平均水平。湖南棉花轧工质量为差的比例最高,为4.90%,由于机采棉加工方式的特性,新疆棉中轧工质量为差的比例也明显高于其他省份和全国平均水平。从全国范围来看95%以上棉花轧工质量为中档(见图10)。

图8 2013/2014年度—2017/2018年度全国颜色级占比变化图

图9 2013/2014年度—2017/2018年度全国棉花颜色级变化情况图

图10 2017/2018年度各产棉省份轧工质量占比分布图

(三)长度

长度是棉花最重要的内在质量指标之一,与棉花的整体使用价值密切相关。细绒棉的长度由25mm级至32mm级依次分为8个长度级,其中28mm级为标准级,30mm~32mm级的棉花使用价值较高,25mm~26mm级的棉花使用价值较低。

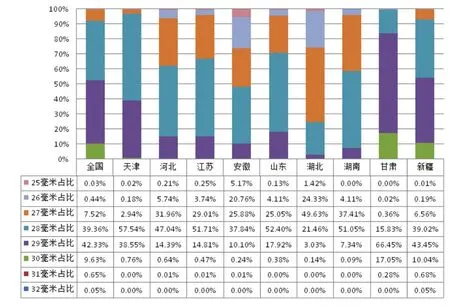

2017/2018年度,全国新体制棉花细绒棉逐包检验平均长度为29.00mm;长度级加权平均值为28.55mm。从各产棉省份棉花逐包检验平均长度看,甘肃棉花长度最长,达到29.46mm,其次是新疆,为29.03mm;其他省份棉花长度多集中在28.00mm~29.00mm之间,湖北棉花长度表现最差,为27.45mm(见图11)。总体来看,各长度级占比中,新疆、甘肃棉花集中在28mm~30mm之间,其他省份棉花集中在27mm~29mm之间(见图12)。

图11 2017/2018年度全国各产棉省份棉花长度级对比图

图12 2017/2018年度各产棉省份逐包检验棉花长度级占比分布图

对比近5个年度的数据,2017/2018年度棉花长度与上一年度基本持平,其中,逐包检验平均长度较上一年度减少0.02mm,比前4年平均水平高0.39mm;长度级加权平均值较上年度减少0.03mm,比前4年平均水平高0.39mm。全国长度级低于长度标准级的棉花占比为7.98%,比上一年度增加0.43个百分点,30-32毫米长度级的棉花占比再次突破10%,为10.33%,较上一年度减少0.78个百分点(见图13)。

图13 2013/2014年度—2017/2018年度全国棉花长度变化情况图

(四)马克隆值

马克隆值是棉花细度和成熟度的综合反映,是棉花主要的内在质量指标之一,与成纱质量有密切的关系。棉花的马克隆值越高,一般棉纤维成熟度越好;马克隆值过高,则成熟过度,纤维较粗,纤维抱合力差、成纱强力和条干均匀度不理想;马克隆值过低、细度过小、成熟不足,则容易产生有害疵点,织物染色性能差;只有马克隆值适中,棉花的细度适中、成熟适中,才具有较高的纺纱性能,获得较全面的使用价值。

细绒棉的马克隆值共分为3级5档,按马克隆值从低到高依次是C级的C1档、B级的B1档、A级的A档、B级的B2档、C级的C2档。马克隆值级A级的使用价值较好,B级的使用价值正常,C级的使用价值较差。

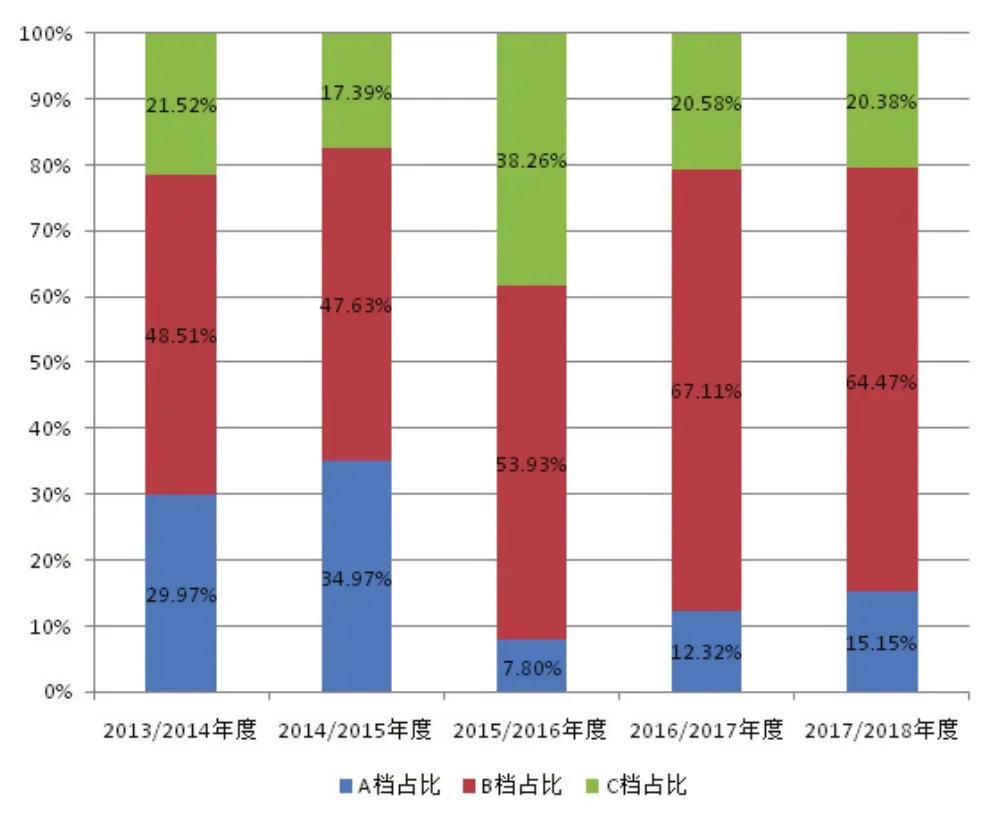

2017/2018年度,全国新体制棉花细绒棉马克隆值级A级占比15.15%,较上年度提高2.83个百分点;C级占比20.38%,较上年度降低0.20个百分点;B级占比64.47%,较上年度降低2.64个百分点。总体来看,各产棉省份中,甘肃、新疆的棉花马克隆值较好,A档占比均高于全国平均水平;天津、河北棉花C2档占比分别达到84.58%、78.29%,棉纤维细度值过大、成熟过度问题突出,马克隆值指标最差(见图14)。

对比近5个年度的数据,2017/2018年度马克隆值指标较上一年度有所提升,马克隆值A档占比15.55%,A档和B档占比79.62%,仅次于2014/2015年度水平(见图15)。

图14 2017/2018年度各产棉省份马克隆值级占比分布图

图15 2013/2014年度—2017/2018年度全国棉花马克隆值级变化情况图

(五)断裂比强度

断裂比强度是重要的棉花内在质量指标,与纱线的成纱强力有很好的相关性。细绒棉按断裂比强度值和使用价值从高到低依次分5个档,即很强、强、中等、差、很差。

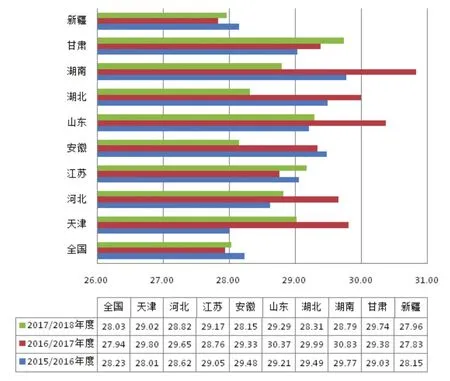

2017/2018年度,全国新体制棉花细绒棉平均断裂比强度值28.03cN/tex,较上年度提高了0.09cN/tex。

各产棉省份中,甘肃棉花平均断裂比强度最高,为29.74cN/tex,较上一年度提高0.36cN/tex;江苏棉花平均断裂比强度提高最多,提高了0.41cN/tex,达到29.17cN/tex;全国最主要产棉区新疆棉花的平均断裂比强度最低,为27.96cN/tex,但也较上一年度提高了0.13cN/tex;其他产棉区棉花平均断裂比强度均在全国平均线以上(见图16、图17)。

图16 2017/2018年度各产棉省份平均断裂比强度占比分布图

图17 2015/2016年度—2017/2018年度各产棉省份棉花平均断裂比强度变化情况图

对比近5个年度的数据,2017/2018年度棉花断裂比强度指标较上一年度有所提升,强及以上占比28.23%,较上一年度提高了1.83个百分点,中等占比基本持平。但平均断裂比强度较前4年平均值低了0.006cN/tex(见图18)。

(六)长度整齐度指数

长度整齐度指数是重要的棉花质量指标,用以表示棉纤维长度分布均匀或整齐的程度,对纱线的条干、落棉率有重要影响,同时对纱线的强度也有影响。细绒棉按长度整齐度指数和使用价值从高到低依次分为5个档,分别是很高、高、中等、低、很低。

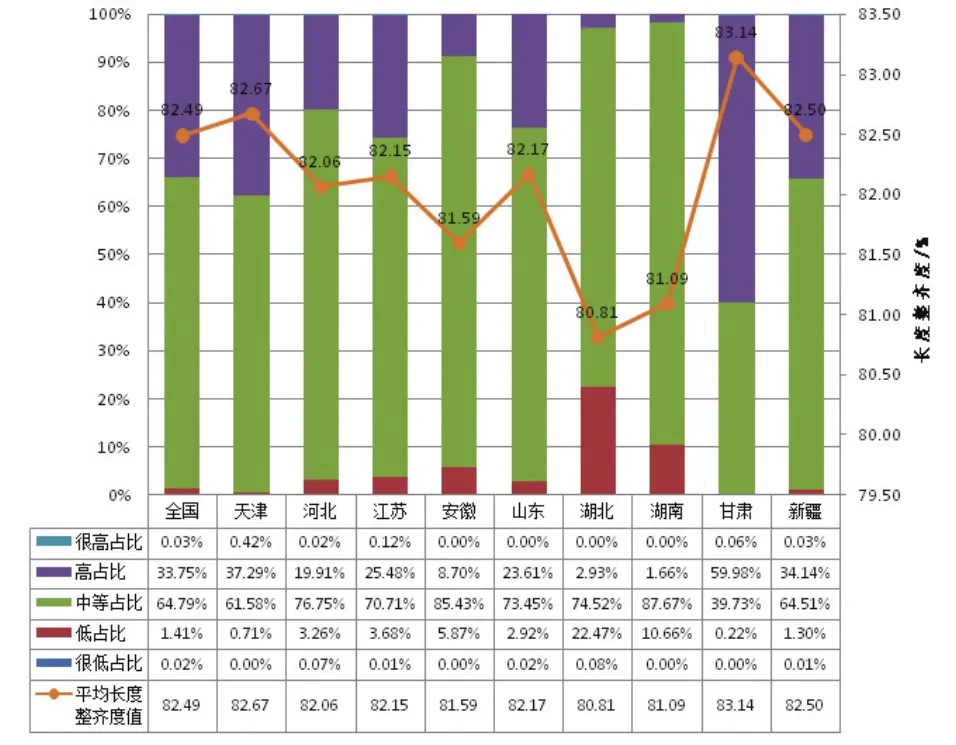

2017/2018年度,全国新体制棉花细绒棉平均长度整齐度指数82.49%,比上一年度低0.42个百分点。甘肃棉花平均长度整齐度指数最高,为83.14%,高和很高占比达到60.04%,表现较为突出;其次是天津、河北、江苏、山东、新疆,高和很高占比都在20%以上;安徽、湖南棉花长度整齐度指数为中等的占比较多,均为80%以上;湖北棉花长度整齐度指数为低及很低的占比明显多于其他省份(见图19)。

图18 2013/2014年度—2017/2018年度全国棉花断裂比强度变化情况图

图19 2017/2018年度各产棉省份平均长度整齐度指数占比分布图

各产棉省份中,除甘肃、江苏外,各地棉花长度整齐度指数均有不同程度的降低,其中全国最主要产棉区新疆在本年度平均长度整齐度指数为82.50%,比上一年度低0.43个百分点;湖南、湖北棉花长度整齐度指数较上一年度降低明显。总体来说,各产棉区棉花长度整齐度指标波动较大(见图20)。

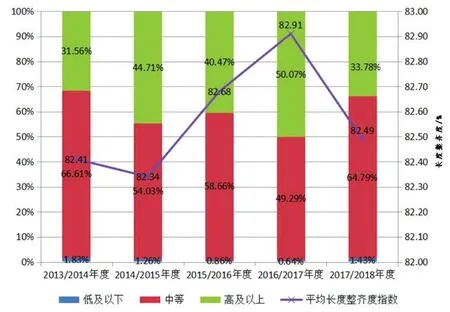

2017/2018年度全国棉花长度整齐度指数较上一年度有所下滑,其中平均长度整齐度指数为82.49%,低及以下档的占比1.43%,高及以上档的占比33.78%(见图21)。

图20 2015/2016年度—2017/2018年度各产棉省份棉花平均长度整齐度指数变化情况图

图21 2013/2014年度—2017/2018年度全国棉花长度整齐度指数变化情况图

(七)综合评价

2017/2018年度全国新体制棉花细绒棉综合质量有所提升。从颜色和轧工质量来看,颜色级指标区域化差异较为明显,近年来各区域检验量占比逐渐趋于稳定,因此颜色级指标变化不大,以白棉为主,且绝大多数都集中在白棉2级与白棉3级两档。轧工质量主要集中在中档,中档及以上占比达到98.67%。从纤维长度来看,平均长度基本与上年持平,但平均长度整齐度指数有所下降,其中,长度指标体现在30mm~32mm长度级与28mm~29mm长度级的棉花占比与上一年度相当,较2015/2016年度有大幅增加。从纤维内在品质来看,马克隆值和断裂比强度两项指标表现均较为良好;其中,马克隆值指标较上一年度再度提升,A级占比明显增加,C2档过成熟棉占比减少;平均断裂比强度指标回升,强及以上棉花占比提高,达到28.23%。作为全国最大棉花产区新疆2017/2018年度棉花各项质量指标与上年度相比,平均长度降低0.02mm、平均长度整齐度指数降低0.43个百分点、马克隆值A+B级占比增加了1.57个百分点、平均断裂比强度提高0.13cN/tex,总体内在质量状况好于2016/2017年度。

四、质量影响因素分析

综合各地的情况来看,影响本年度棉花质量变化的因素主要包括自然条件、产业政策、市场形势、生产环节等几个方面。

(一)自然条件

地理位置的气候特点和年度内的气候变化是影响棉花质量波动的决定性因素。据分析,2017年,在播种及幼苗生长阶段,新疆棉区降水及大风沙尘天气影响棉花播种出苗;黄河流域棉区热量良好,但华北中南部晴热少雨导致部分棉区旱情显现;长江流域棉区多雨影响棉花播种进度。在蕾铃期,南疆棉区气象条件利于棉花生长,但北疆降水偏多影响棉花现蕾开花;黄河流域棉区大部光温适宜,出现明显降水,缓解了山东、河北等地的旱情,利于棉花现蕾;江淮江汉棉区气象条件利于棉花生长发育,但江南棉区阴雨寡照影响棉花长势,强降水导致部分低洼棉田被淹。在裂铃吐絮和采摘期,新疆和黄河流域棉区大部气象条件总体较好,利于棉花后期生长、裂铃吐絮和采摘;仅北疆等地棉区下旬出现强降水和霜冻天气,棉花生长受到一定影响;长江棉区月内气象条件总体利于棉花裂铃及秋桃生长,但江淮江汉棉区持续阴雨寡照天气不利棉花裂铃吐絮,导致烂铃烂桃增加。

(二)产业政策

2017年3月17日,国家发改委、财政部联合印发《关于深化棉花目标价格改革的通知》(发改价格〔2017〕516号),将棉花目标价格由试点期间的“一年一定”改为“三年一定”,有力地引导了棉农预期,保障了棉花产量和质量的稳定。深化棉花目标价格改革政策,一是深化了市场调控的“价补分离”, 充分发挥市场机制在价格形成和资源配置中的决定性作用,有利于产业上下游协调发展,对加快产业升级具有积极的作用。二是实现了更精准的保本有余。国家将专项补贴资金通过基层政府直接发给农民,不再有中间环节漏损,也不再产生储备棉库存费用和利息支出,资金补贴效率大幅提高。三是将棉农和棉企推向市场,立足“消费导向”引导棉农生产棉企加工,提高用棉企业在市场交易中的话语权,从长远来看,有助于棉农改变观念,采取科学的种植技术,提高籽棉质量,有助于加工企业在加剧的市场竞争中提升质量意识,加强质量把控,填补我国高品质棉需求缺口。四是“专业仓储+在库公检”的制度措施和工作模式进一步完善深化,有效避免和杜绝了不良棉花加工企业样品造假的行为,使公证检验结果的权威性和公信度得以提升,棉花质量真实性得到有效增强,通过棉花集中监管、包包公检,入库公检制度倒逼棉花加工企业提高棉花收购、加工质量。五是试点实行补贴与质量挂钩,将棉花质量意识传导到棉农,进一步从农业生产上增强棉花质量。

(三)市场形势

2017/2018年度,受美国发动贸易战等因素影响,全球经济前景蒙上阴影,世界经济协同发力、均衡增长的良好局面逐渐离去,驱动经济增长的力量呈现耗散态势。全球棉花产不足需,市场供求关系进一步走向平衡,中国棉花产需缺口再度收窄。随着2017/2018年度后期外部经贸环境发生较大改变,全球棉花纺织及服装产业链将进入新的调整阶段。国内外经贸环境趋于降温,风险加大,复杂程度增加,不确定性增强。随着贸易战不断升级,下游纺织企业心态现实感增强,幻想降低,部分订单不如预期,多方面预期的落空,加重了市场压力。

(四)生产环节

1.品种影响

品种是影响棉花质量的主要内在因素。我国的棉花品种繁多但优良性状突出的比较少,加之近年来供种渠道不断增加,品种更新换代加速,种植品种混乱的问题很大程度上影响棉花的质量。但随着深化棉花目标价格补贴和补贴与质量挂钩政策的推进,棉花市场化进程不断得到推进,已有部分棉农注意到纺织企业配棉的需求,认识到不同棉花品种的内在纤维品质有很大区别,不再片面追求单产高、衣分高、抗病虫、色泽好的品种,开始注重棉花内在品质,棉花一致性不断得到加强。同时,随着新疆机采棉的逐步推广,机采棉品种和采摘方式研究的逐步深入,机采棉质量得到大幅提升,但在品种的始果始节、成熟期等方面还有一定的提升空间。

2.栽培管理与交售流通环节的影响

棉花栽培管理过程中,棉花的质量效益赶不上产量效益,棉农追求高密度、高产量的棉花品种,田间施肥种类单一,棉田残膜回收量甚少,或基本上不回收,导致残膜逐年增加,宜棉区耕地有限,棉田只能向非宜棉区扩张,加之劳力不足,管理粗放,并且我国多数区域棉田分散,规模化种植条件差,客观上导致质量指标的不一致。由于担心综合指标低的棉花卖不出去,棉农有意识地将优等棉花和低等棉花掺混在一起优劣混卖。形成资源浪费,造成棉花品质普遍中等偏下,高品质棉花匮乏。

3.采摘方式的影响

我国大部分棉区采用的还是传统的手摘方式。棉农采摘棉花时较为粗放,按数量采摘、分级存放意识差,采集方式随意性大。部分棉农习惯揪桃剥棉,个别地区甚至还有拔秆剥桃的现象;近年来随着用工成本的大幅上升,棉花采摘雇工困难,棉花早采现象严重,少数地区一次性采摘,未成熟的棉桃被采,造成棉花质量下降。同时,机采棉在新疆棉区快速发展,有效降低了生产成本,但也带来含杂多、“三丝”多等质量问题。由于机采棉在采收过程中,缺少对采收对象的选择性,极易将地膜残片等异性纤维一同收集,造成异性纤维增多、杂质偏大等问题。

4.棉花加工的影响

一方面由于棉企加工利润越来越小,出现劳动用工减少、质量管理不到位现象。一些企业加工过程中未正确处理好产量和质量的关系,轧工速度控制不当、排杂不彻底或不排,导致棉花长度严重损伤、短纤含量增加,同时含杂较高,棉结、索丝较多。另一方面随着棉花加工资格认定的取消,各类小包棉等无证企业有卷土重来之势,其质量意识淡薄,生产的小包棉多是白板包,一旦出现质量问题,不利于纺企维护权益,也不利于打击和追责。

五、有关建议

为确保棉花加工质量的提高,防止棉花加工过程中质量破坏,保护棉花质量的稳定性和一致性,提高我国棉花的整体可纺性,针对上述质量指标检验结果和影响因素作出如下建议:

(一)继续完善宏观调控政策,促进市场健康有序发展

实践证明,目标价格补贴政策的实施可以调整产业布局,优化产业结构,缓解国储库存压力,减轻财政负担,起到稳定生产、保障棉农利益、促进下游纺织企业健康发展的作用。应进一步完善宏观调控政策,依托深化棉花目标价格改革和稳定预期,鼓励棉农种植高品质、高质量的棉花,引导棉花生产向优势产区集中,发展规模化种植、专业化管理的新模式,充分发挥市场资源配置作用。推动质量与补贴挂钩试点落实到位,以质量数据为核心理顺种植者追溯机制,提高配套措施的可操作性。同时,要做好棉花加工市场准入机制取消后的监管工作,通过市场的良性竞争过滤“两小一土”加工企业,引导形成与质量挂钩的棉花价格,以纺织企业需求倒逼出好棉花。

(二)发挥质量大数据作用,促进信息互联互通

深入挖掘纤维质量公证检验大数据作用,更好服务纤维产业供给侧结构性改革。加强棉花质量大数据与其他行业的结合与应用,尤其是要推进政府部门、行业协会、相关机构之间的沟通协作,积极推动棉花产业信息大数据平台建设,研究棉花公证检验结果在纺织配棉中的应用、公证检验证书与现代物流的结合、公证检验结果的“大数据”应用与质量分析等,充分利用研究成果,为棉花产业各环节的质量提升发挥指导作用。

(三)加强棉花质量监测,促进全国棉花质量提升

围绕纺织企业需求,针对棉花质量的突出问题,继续加强棉花质量监测,加强棉花加工企业质量管理水平。密切关注棉花市场质量状况,做好棉花质量各项指标的分析,加强棉花短纤维率风险监测,以质量薄弱点为抓手促进棉花质量提升。同时要深入研究质量数据在棉花良种培育、提升科学植棉水平、改进生产工艺中的指导与参考作用,运用科学技术提升棉花供给质量。加大对机采棉在育种、栽培管理、采摘技术、加工工艺等方面的专项研究力度,深入研究机采棉各项质量指标,使机采棉与手摘棉针对不同纺纱需求,优势分别得到发挥。