大数据背景下警卫风险评估研究

2018-12-13黄东升

黄东升

(中国人民警察大学,河北 廊坊 065000)

警卫风险评估是指在遂行警卫任务前,警卫部门全方位、多渠道地搜集威胁警卫对象、警卫目标和重大活动安全的因素,对其可能造成的危害进行评估[1]。随着当今世界大发展大变革,警卫工作面临的不稳定不确定性愈加突出,警卫风险评估的重要性愈加凸显。同时,随着公安信息化建设的不断推进,以大数据为代表的新技术正在公安各个领域得到广泛运用。因此,研究大数据技术在警卫风险评估工作中的应用,具有十分重要的意义。

一、大数据技术在警卫工作中总体应用分析

(一)大数据技术是优化警卫工作的发展方向

继2012年中央“八项规定”明确提出要“改进警卫工作”后,习近平主席在2017年厦门金砖国家领导人会晤中对安保警卫工作作出“以人民为中心”和“外松内紧”的重要指示。传统的警卫工作模式和思维已经无法完全适应新形势和新要求,优化和改进警卫工作刻不容缓。随着全国公安机关不断推进大数据等先进技术的建设和运用,传统警务模式已经开始向智慧型警务模式转变。警卫部门担负着保卫党和国家领导人绝对安全的神圣职责,应树立前瞻性思维,紧跟公安业务发展方向,主动拥抱大数据、人工智能新时代,不断提高警卫工作信息化、智能化、现代化水平。目前,一些省份(市)的警卫局(处)已经借公安大数据发展的东风,积极推动警卫大数据平台建设,将大数据技术融入警卫业务的方方面面。例如,海南省公安部门在2016年底提出要创建海南警务信息智能岛,将公安工作与智能化信息技术高度融合应用,实现从被动警务模式到主动预警提前处置模式的转变,借助海南博鳌亚洲论坛这一实战平台,努力探索将海南建设成全国性的安保警卫示范基地。

(二)大数据技术是应对复杂警卫形势的现实需要

随着社会经济快速发展,各类社会要素正以前所未有的深度和广度迅速融合。同时,国际恐怖主义势力不断蔓延,以“伊斯兰国”为代表的恐怖组织频繁在欧洲实施暴恐活动,并逐渐向北非、南亚等地区渗透;受“伊吉拉特”极端思想的毒害,我国暴恐势力、民族分裂势力和宗教极端势力沆瀣一气,在我国新疆等地实施了多起惨绝人寰的恐怖袭击[2]。另外,我国国内治安状况依然严峻,内部矛盾引发的群体性事件和上访事件层出不穷,各种治安灾害事故时有发生,传统的警卫工作模式在当前复杂形势下显得捉襟见肘。目前,警卫部门在重大活动安保工作中,主要依靠公安、国安等部门提供情报信息和研判报告,缺乏独立的、专业的警卫情报工作。借助大数据技术,警卫部门可以统筹各方资源、整合各种力量、集中各种手段,为警卫工作提供有力的数据支撑和精准的风险研判,提高警卫决策的科学性,进而提升警卫任务的安全系数。

(三)大数据技术是提高警卫执勤效益的重要途径

党的十八大以来是警卫工作任务最重、标准最高、挑战最多、压力最大的历史时期,从杭州G20峰会、北京“一带一路”高峰论坛、厦门金砖国家领导人会晤,到青岛“上合”峰会和中非合作论坛,各项大型活动呈井喷之势。通过运用大数据技术,警卫部门可以将数据转化为警力,在风险评估、基础信息调查、勤务部署等方面取得事半功倍的效果,大大提高警卫执勤效益。在2018中国国际大数据产业博览会安保任务期间,贵州公安部门在海量数据融合与强大数据应用的支撑保障下,搭建了大数据人脸识别视频圈层、4G单兵图传等大数据应用平台,借助扁平化视频调度体系,整合视频资源对核心封控圈层实现“全域覆盖”,在警力投放、措施部署、实时调度等方面更加精准高效[3]。

二、大数据背景下警卫风险评估的新契机

(一)大数据提供了多维度、海量型的数据信息

当前警卫工作中情报信息碎片化现象比较严重,有的来源于军队情报部门、内保部门,有的来源于公安部门、外交部门,缺乏系统的分析整合。随着社会的发展,各类危险因素呈指数型增长,衍生出许多新的、不易察觉的新型风险点。再加之警卫部门信息获取技术和能力有限,大量与警卫安全有关的新鲜数据不能及时获取,通过人工手段搜集的数据量远远不能满足警卫部门风险评估的工作需要。

大数据技术为警卫情报数据搜集提供了新的强有力的工具。除了公安系统八大数据库提供大量基础数据外,还可以利用天网系统、物联网技术、移动网络技术等进行全方位、多维度的数据采集,为警卫风险评估工作提供海量型的数据基础,从而确保警卫决策制定的科学性和有效性。

(二)大数据提供了高科技、智慧型的分析方式

传统的警卫风险评估需要尽力列举所有可能面临的风险因素,并根据以往工作经验确定风险等级。例如在杭州G20峰会安保任务中,警卫部门列举出几十余种可能威胁外宾警卫对象安全的风险因素,逐条进行分析研判,对重要外宾划定安全等级。这种人工分析方式需要耗费大量的人力、物力,前期准备时间较长,效率相对低下。

借助大数据技术,警卫部门可以利用各类公安数据平台和互联网数据库,通过智能算法,分析挖掘隐藏在海量数据下的风险因素。在2018年的海南博鳌亚洲论坛安保工作中,主会场的人脸识别系统可以自动捕捉参会人员面部信息上传至重点人员数据库进行扫描核查。如果其面部信息与重点人员信息高度吻合,再对其微博、QQ、微信等互联网平台进行敏感词语关联分析,判断其潜在行为动向,防范阴谋暗害事件发生。从收集数据到分析数据,完全实现智能化、无人化,极大地解放了警卫部门的人力、物力。

(三)大数据提供了高效率、精准型的预测手段

大数据技术的核心在于预测[4],预测的核心在于通过对数据的深入挖掘,揭示和认识事物内在关联性。“识别精细化、预测精准化”是大数据技术给警卫风险评估带来的最大优势。在重大活动警卫任务中,警卫部门会接收到大量的非结构化数据,人工处理手段往往捉襟见肘。依托公安大数据平台,将人脸识别系统、车辆识别系统、视频监控系统、联网报警系统等收集数据导入“警务云端”,充分运用各相关警种业务系统和信息平台,建立相应的分析应用模型,可实现动态监测、及时研判、精准预测。例如,在重大活动安保工作中,通过交通监控摄像头收集所有进出警戒区的人员、车辆信息,传输至车辆管理系统和人像比对库,进行人员车辆的静态比对、动态预警,一旦发现重点人员或可疑车辆进入警戒区,及时发出预警[5]。

三、大数据背景下警卫风险评估的实现途径

(一)用大数据夯实警卫情报信息

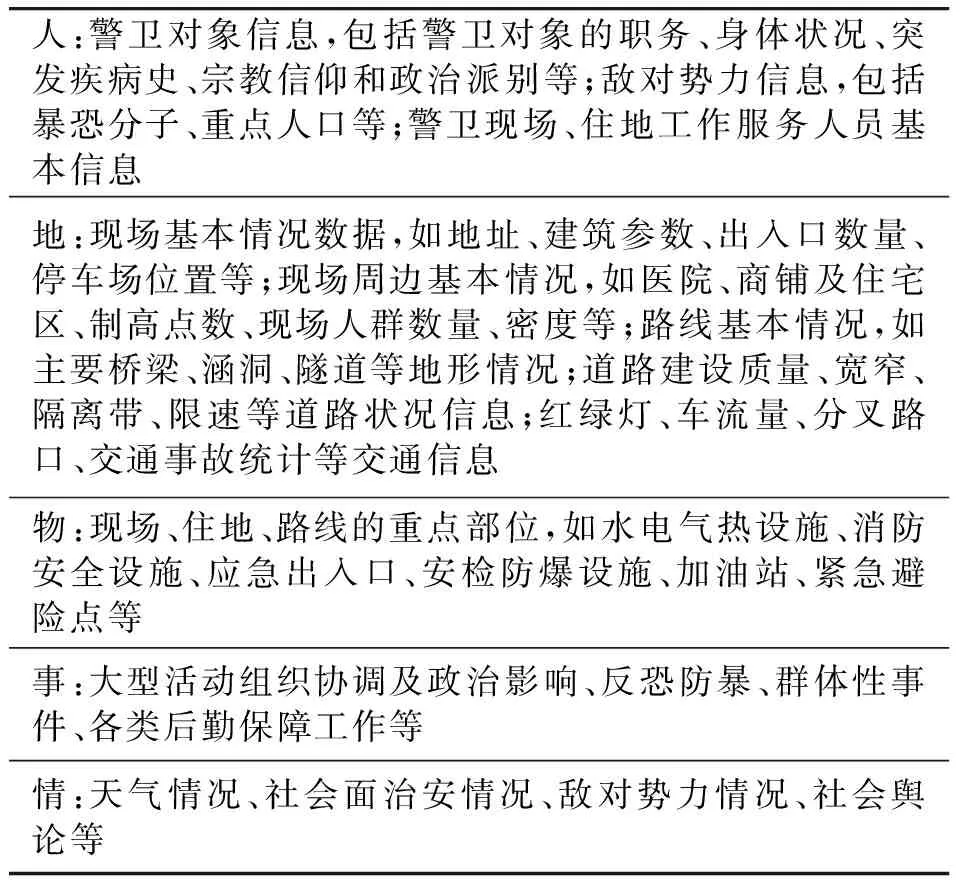

警卫情报信息是风险评估的前提和基础。传统意义上的警卫情报信息主要有“人、地、物、事、情”五类,如表1所示。

在大数据背景下,警卫部门可以综合公安数据库以及各业务系统,结合各类互联网数据库,改变以往静态收集模式,转为全体收集、动态分析。例如,警卫人员采集重点人口信息的传统方式是走访统计姓名、年龄、户籍地等信息。利用大数据技术,则可以在微博、微信、淘宝、论坛等网络平台追踪通话、电邮、购物、交通、聊天记录等各种信息,将涉恐、涉毒、涉赌、涉访重点人员“电子特征”纳入警卫情报信息库。此外,通过打破部门壁垒,有效整合共享各类信息资源,将网吧、旅馆、娱乐场所等数据纳入大数据平台。例如,贵州警卫局大数据平台综合了贵州省国土资源厅大数据平台、交警大数据平台和全省驾驶员信息档案库、安全生产监管大数据平台等多个系统,将地理信息、重点人员情况、社会稳定情况、重点设施等信息进行数字化处理,实时监控交通流量和路况态势,为路线警卫工作提供了有力保障。

表1 警卫情报信息

(二)用大数据进行警卫风险智能研判

大数据在带来海量信息的同时,也对风险研判方式提出更高要求,人为定性分析已经无法适应庞大的数据量。神经网络计算技术的兴起,为处理大数据提供了新途径,也为警卫风险分析提供了新思路。在防范恐怖袭击方面,警卫部门可以通过收集基于潜在恐怖行为的海量数据,包括参与极端行为的在线交流、可疑的购买行为、人员流动、网络社交言论以及其他相关联的数据,与以往恐怖袭击案例进行比对,分析其可能的行为倾向和恐怖袭击概率。在重点人员防控方面,警卫部门可以通过各类数据间的碰撞、对比、关联,直观呈现其“电子特征”,根据重点人员的年龄、体质、前科、收入、活动轨迹、社会关系、网络行踪等要素,科学评估其社会危害性及违法犯罪倾向。在群体性事件防控方面,警卫部门可以通过大数据平台收集的社会数据和内部数据进行筛选转换,对特定区域和特定时间内的人口流量进行热力感知,当某一区域的特定时间段出现人口流量不符合常规值时,平台将自动预警。在治安维稳方面,警卫部门可以通过对各类案件高发地点和时段的智能分析,借助数据比对、视图比对、话单分析、人脸搜索、手机分析等多项智能分析工具,自动划分治安防范重要区域和时段。

(三)用大数据实现科学警卫部署

在科学研判警卫风险基础上,大数据为警卫部门科学合理地部署警卫措施提供了参考依据。对安全风险较高的警卫对象,警卫部门可以适度加强警卫措施。在路线警卫工作中,根据交通流量态势分析结果,警卫部门可以在事故高发地段适度增补警力,分流疏导。在现场警卫工作中,根据群体性事件分析和重点人口监控状态,警卫部门适时加强警戒部署,维持现场秩序。同时,警卫部门可以对警卫对象活动日程及活动地点做出安全评估,对一些发生意外事故、阴谋暗害可能性较大的地点和活动,应建议相关部门取消或更改。如果风险评估等级较小,警卫对象安全系数较高,警卫部门可以适当减少警力部署。这样既能缓和警卫形式、减少警卫人员的工作压力,又能提高警卫工作的科学性,从根本上提高警卫执勤效率。

四、大数据背景下警卫风险评估的困境突破

(一)突破数据层面的局限

从当前整个公安基础信息化和系统互联、信息共享发展程度来看,公安基础信息平台和各系统间关联程度不高,“信息孤岛”现象普遍存在[6]。主要基于两方面原因:一是当前公安各个警种、部门建有独立的专业信息系统和应用平台,但因缺乏统筹协调的业务协作共享机制,致使各警种间的数据信息关联和共享程度低,甚至在同一警种内部的信息系统之间都难以真正达到“全互联、高共享”,形成数据重复采集、使用率低的困局。二是各省级地方公安机关在建设信息系统和应用平台之初,往往独自建设、孤立发展,没有将数据的互联共享纳入设计范围,不同的信息系统由于端口和证书差异较大,使得各地市公安机关之间的基础信息数据关联程度不高、传输共享困难。

公安部已认识到实现信息集成共享的重要意义和紧迫性,开始按照“强度整合、高度共享、深度集成、服务基层、应用实战”的总体思路加快公安机关内部跨区域、跨警种业务系统的整合衔接,建立高度关联的数据信息系统,着力打破公安信息壁垒,解开信息碎片化的死结。2015年福建省公安厅印发了《福建省公安基础信息采集规范》,开发了“福建公安警务工作平台”作为信息采集录入、分析研判、共享应用平台;实施“云聚工程”,构建融合共享、全量汇聚的“大数据+精准获取”格局,开启“全数据”模式,制定统一的数据类别、格式、特征等入库标准,将公安业务工作与各大业务系统全方位打通,整合了12个警种的30个业务系统数据。在确保安全前提下,逐步放宽准入门槛和权限,实现基础信息的“一人录入、全网共用;一次变更、全网更新”,最大限度地实现内部资源共享最大化、信息系统集成最优化,形成公安大数据格局,有效打破了“信息孤岛”和“数据烟囱”。

(二)解除观念层面的束缚

近些年来,警卫部门圆满完成了各项警卫工作和警卫任务。但是,警卫工作的特殊性、敏感性和严峻的反恐形势提醒着我们要时刻怀有风险意识和底线思维。警卫风险评估作为一项刚起步的工作,还没有得到警卫工作者的广泛认同,往往以“过饱和”的警卫措施来应对任何可能发生的风险。中央“八项规定”对警卫工作提出了更高要求,风险评估可以在创新警卫形式、提高执勤效益等方面为警卫工作注入新动力。基于大数据技术的风险评估是一项专业性较强的工作,需要专门人才队伍负责数据搜集、研判以及风险评估等工作。当前,一些国家警卫部门的风险评估工作已经比较成熟。我国警卫工作者应摒弃以往一些陈旧理念,积极吸取借鉴国外同行做法,主动学习大数据等相关领域知识,深入研究适合我国国情和警卫执勤环境的风险评估制度,创新警卫工作方式方法,逐步构建基于风险评估的警卫工作模式。

(三)破解制度方面的难题

《警卫工作规定》中对“风险评估”并无明文规定,对于国内警卫对象和国外贵宾,都按照相应职务进行警卫部署。在这个大数据技术方兴未艾的时代,警卫工作者应该认真考虑风险评估在我国执勤环境中的适用性和可行性,在制度和法律层面上为风险评估工作“正名”,使其成为警卫工作中必不可少的关键环节。

此外,亟须建立情报共享制度。警卫情报信息的流通不应是单向的,而应该是多向的。上级部门要将情报信息下发至各省(市)警卫部门,下级单位也要将具有地方特点的情报信息上报给部局以及其他省(市)局,搭建“警卫情报大家庭”制度,开启“一方情报,全体共享”模式。