“中国制造2025”背景下汽车类人才培养模式研究*

2018-12-13,,,

, ,,

(陕西工商职业学院 中德汽车科技学院,陕西 西安 710119)

引言

“中国制造2025”战略规划是由国务院于2015年提出的实施我国制造强国的第一个十年行动纲领。“中国制造2025”,以应对全球产业竞争格局重大调整和中国经济发展进入新常态的双重挑战,致力于在已有完备工业体系的基础上取得突破,实现制造业由大变强的历史性转变,最终建成制造强国,支撑中华民族伟大复兴。中国制造2025是国家放眼全球、谋划长远的重要战略部署。

职业教育特别是高等职业教育是我国教育体系的一个重要组成部分,汽车业是制造业的重要组成部分,对“中国制造2025”战略所提目标的实现举足轻重。可以说,工业的发展离不开职业教育的发展,同样,工业大生产的变革也离不开职业教育的革新,两者相辅相成。

一、概述

1.“中国制造2025”概述

“中国制造2025”是针对中国制造业“大而不强”的现状提出的,其目的在于抓住新一轮科技革命引发产业变革的重大历史机遇,依托较强的信息产业实力,通过工业化与信息化的深度融合,实现建成制造强国的战略目标。其中指出:我国要用十年的时间使制造业达到发达国家的标准与水平。同时,也实现我国社会的工业化;使制造业中信息化程度有明显的改善,并拥有一批重点行业中的自主知识产权;进一步升级制造业的整体产业链,使制造业拥有更为强大的支柱发展力。同时,进一步加深制造业的对外开放程度,更加全面、多渠道地利用世界范围内的相关资源;扩展世界经济市场,使我国的制造业拥有更全面的全球布局;强化和国外大型企业的合作与沟通,使我国制造业拥有全新的优势,促进制造业的整体发展与优化。

2.汽车产业对制造业的影响及作用

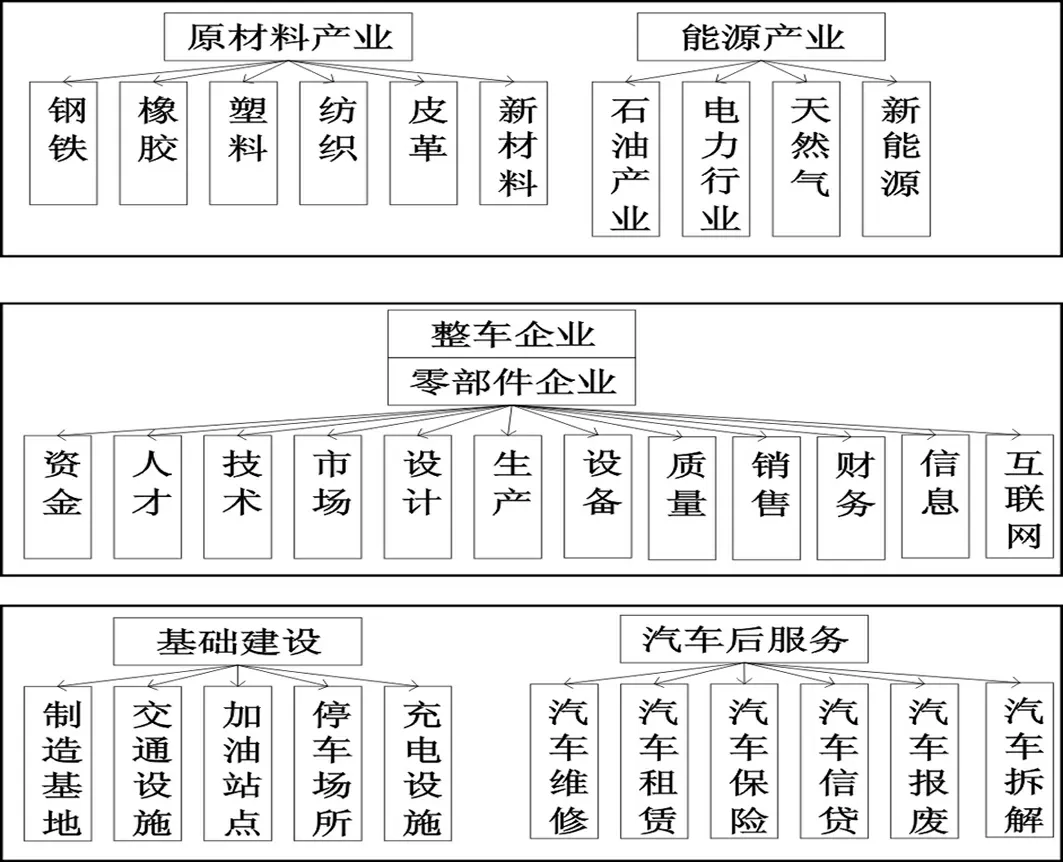

图1为汽车产业涉及的上下游产业及对相关产业的带动和关联情况。

图1 汽车产业的关联性

汽车产业以汽车整车的研发、设计、制造、销售为主线,整个过程涉及金属橡胶、塑料、机械、电子、能源、化工、金融、服务等各个领域,与几乎所有现代民用产业的各个方面都有密切关联的立体产业格局。在发展过程中,汽车产业的转型升级对相关产业领域的发展提出了直接要求和目标,更对制造业整体升级具有强烈的引领和深远的影响。

3.对高职汽车类专业人才需求的新变化

“中国制造2025”是工业4.0的开局之篇,汽车产业在整个制造业中举足轻重。生产模式、人的作用、人才定位、人才需求都已发生深刻变化。因此,此背景下对职业院校特别是汽车类专业需求产生很大的变化。

⑴ 汽车类专业的发展必须正视行业技术需求的提升。汽车生产已经实现了大规模生产线化,体力劳动大大减少,随着自动化程度的提高,对一线生产者的体力要求越来越低,反而对需要更多更高的智慧。作为高职学生,既区别于本科掌握相对较多的理论知识而实践环节较少,又不同于技校和中专生掌握较少的理论知识和较多的实践环节。而是在这两者之间寻求平衡点和突出高职的特点和优势。因此高职教育要提高其自身的科技含量。

⑵ 高职汽车专业教育要精细化。“中国制造2025”下汽车的生产更多的环节由智能机器人来承担,高等职业教育的对象是服务于这些机器人。原来一些技术含量低的工序将被淘汰,汽车业也由传统的内燃机向新能源驱动发展。电池系统、新能源汽车管理系统等行业会分工明细。随之汽车类专业的职业教育也需精细化和实习精准化。

二、高职汽车类专业人才培养模式存在的问题

1.应对“中国制造2025”准备不足

我国现存的高等职业教育大多是由原来的中等职业教育升格或成人教育院校转变而来的。其专业设置、师资资源、人才培养方案、管理模式都带有深厚的中等职业教育和成人教育印迹,还是按照原来的模式培养,存在着实训教学环节比例很高,理论教学深度不够,学生管理过于僵化等问题。

2.硬件设施发展滞后

高等职业教育发展迅速,相应的实训场地、设施,校舍、后勤保障,体育设施、校外实训基地等硬件条件提升不足。据本课题组调查了几所开设汽车类专业的高职院校,不同程度存在着十几个学生围着一台汽车进行实训的情况。近年来比较热门的新能源汽车技术专业,缺乏基本的实训设施,一些学校纷纷开设,实践教学质量无法得以保障。

3.教学管理水平有待提升

职业教育质量的提高离不开管理部门施政和管理水平。实际运程中存在着管理制度不健全,执行不到位;教学管理人员队伍培养力度不足;教学管理方式落后;重管理轻服务等问题。

三、改进措施

1.以“创建一流专业”为目标,完善职业院校评价模式

“一流学院,一流专业”的建设是对我国高等院校评估模式提出了新的要求,引导高等职业院校办出特色,高职院校办好特色专业群和教育更符合实际。结合我校实际和汽车专业整体情况,以“创建一流专业”为目标,充分尊重本专业中、高职和五年制高职并存的现实,科学制订三类不同层次汽车类专业的人才培养方案,充分利用现有资源最大限度的提高教学质量和办学水平。

2.以“内涵建设”为原则,深化专业治理能力

目前高职院校基本属于“学校+二级学院”两级管理模式,在二级学院这个层次,大多是“院长+专业负责人”管理模式。结合学校实际,科学的处理好行政、学术、政治、民主权力的配置与制衡关系。建立教育家办教育,教授治学和管理队伍服从和服务于教学大局的机制。坚持教学为重,坚守学术自由,不断提高教学水平和能力。

3.以“校企深度合作”为突破口,提升实训教学质量

高等职业教育与本科教育最大的区别在于注重学生实际动手能力、解决实际问题能力的培养。提升实训教学质量,就必须以“校企合作”为根本,在“中国制造2025”背景下,一方面要投入大量先进的实训设备和耗材,另一方面要与合作企业紧密联系,及时跟进专业相关新技术、新工艺、新方法的发展动向。当前汽车行业迅猛发展,学校的师资提升和实训设施更新不可能反应如此之快,唯有通过“校企合作”方可满足发展需要。

4.以“质量提升”为根本出发点,重建专业体系

“中国制造2025”对高等职业教育的最大的影响企业需求适应能力提出了更高的要求。此战略的核心内容是智能制造,即用智能机器人代替传统的人工生产。因此,专业课程和实训项目等的设置要重新优化,删除技术落后的课程,增加新知识、新工艺、新技术、“互联网+”等列入课程体系。

5.以“行政效能改革”为契机,清除发展瓶颈。

随着各级政府部门“追赶超越”“三项机制”措施和规定的实施,面向“中国制造2025”战略的稳步推进,一些教育行政部门的政策和服务意识已经不适应发展要求,必须以提高行政效能为契机,转变观念,提高服务意识。

四、我院的具体做法

1.优化人才培养结构

根据我院与三所中院校职业教育资源整合后的实际情况,目前汽车类专业存在中职,“3+2”和三年制高职三种形式,为了适应“中国制造2025”战略对职业教育的要求,我们提出了“中高本”贯通的模式,逐步引导师生向高层次应用型人才培养转变,立足陕西,充分满足汽车业转型升级对人才的更高要求。

2.优化专业结构

依托陕西省汽车产业发展布局和现状,结合国家汽车产业发展战略,我院着眼于学院实际、实训设施情况和发展趋势,及时开设新能源汽车技术、航空地面设备维修、汽车车身维修技术等专业和方向拓展汽车业对人才的多样需求。

3.提升双师型教师教学能力

学院开展多层次、全方位的培训,以中职教师资格转化为契机,积极引导中职教师提升自己的专业理论水平。另一方面,将中、高职教师有机融合,取长补短,提升高职教师的实际操作能力。先后组织10余名教师赴德国进行职业教育培训,从而开阔了教师职业视野,加深了国内外交流。

4.改革实践教育模式

一方面,学院多方融资,先后投资二千多万元建成新能源汽车专业汽车钣喷、汽车营销与服务等实训中心,购置了国内外领先的实训设备,大大增强了学生的实训硬件保障。另一方面,利用学校与陕西省知名汽车企业距离近的优势,开展深度校企合作,分批次聘请企业工匠参与专业建设,师生到企业跟岗实习,并与企业建立稳定的合作机制,促进实践教学模式在学校和企业双方生根落地。