某地下工程涌水浸泡影响部位处理施工技术

2018-12-12李志伟

李志伟

(辽宁省水资源管理集团,辽宁沈阳110003)

由于隧洞为线性工程,地质勘察不能面面俱到,复杂的地质条件常给隧道施工造成各种困难,这不仅会导致工期延误,同时还会使工程施工难度变大,增大施工安全风险。在进行处理时,如果使用的处理措施不合理,还会造成人机伤害,增加工程隐患。

1 工程概况

某合同段工程位于辽宁省北票市境内,为有压引水隧洞,全长12 256.514 m共布设5条支洞,其中C1-1号支洞长820.701 m,综合坡度为31.9%,有轨运输,支洞尾部平坡段长25.701 m,开挖断面形式为圆拱直墙型,成洞断面尺寸为5.0 m×5.5 m(宽×高),主洞开挖断面为圆拱斜墙,成洞断面为直径3.9 m的圆形。截至2017年7月1日,C1-1号支洞开挖、支护任务全部完成,主洞上游完成49.612 m(Ⅴ类围岩32.612 m,Ⅳ类围岩17 m),下游完成26.388 m,全部为Ⅳ类围岩,岩性均为为侏罗系上统土城子组一段(J3t1)泥质粉砂岩,遇水易软化,节理裂隙较发育,微张,多为岩屑充填,节理面平直粗糙,地下水活动状态为干燥,编号①支护参数为I16型钢支撑间距0.5 m,喷射混凝土15 cm,编号②支护参数为I12型纵向间距0.525 m,全周铺设φ8钢筋网(0.15 m×0.15 m)及 φ22,L=2.5 m@1.05×1.05 m梅花型布置系统锚杆,喷射混凝土厚度为15 cm,编号③支护参数为I12型纵向间距1.05 m,拱顶范围内铺设φ8钢筋网(0.15×0.15 m)及φ 22,L=2.5 m@1.05 m×1.05 m梅花型布置系统锚杆,喷射混凝土厚10 cm。

2 涌水情况

2.1 涌水发生

2017年7月1 日3:00,C1-1号支洞控制段下游掌子面桩号C4+680爆破开挖后,拱顶处出现涌水,几个小时后主洞及支洞交叉口处被水淹没,2 d后,水位上升至支洞0+775处,期间采用水平衡法测定涌水量为2 550 L/min。

2.2 涌水处理措施

涌水发生后,现场立即停止施工作业,切断供电线路,撤离作业人员及施工设备,由于主支洞交叉口处配备的水泵排水能力较低,几个小时后水泵被淹没,暂时失去抽排水能力。

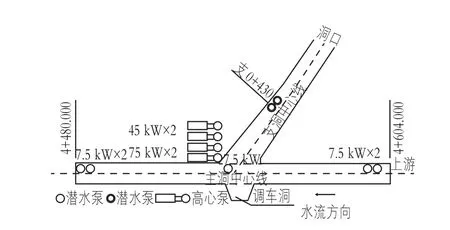

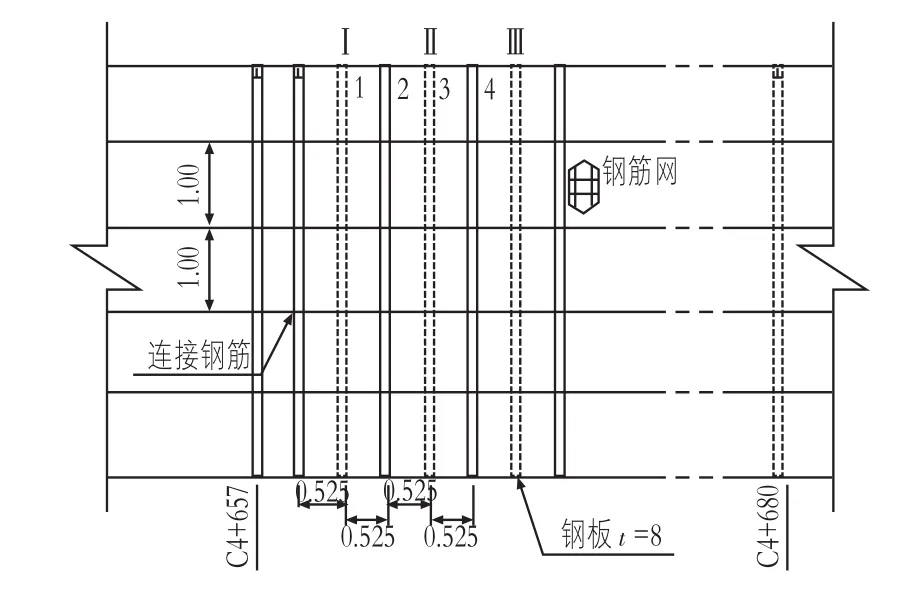

承包人立即购买及现场调配水泵,同时进行水泵移动支座焊接和电源准备,很快形成了2套新的排水系统,待水位下降后增加小功率水泵。水泵布置情况见图1。经过7 d满负荷连续工作,于7月8日3:00完成洞内排水任务。

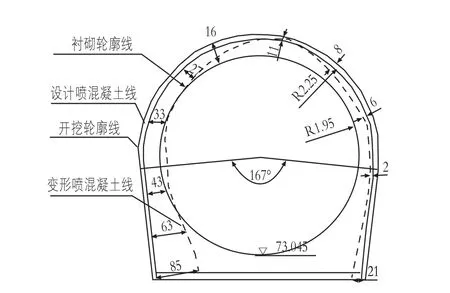

3 涌水影响部位

C1-1号支洞及主洞受涌水浸泡后,周围岩体水量呈饱和或半饱和状态,洞内积水排出后,隧洞边墙和顶拱在孔隙水压力、围岩膨胀力及张拉力等多种不利组合状态下,造成局部位置坍塌、喷射混凝土开裂、钢支撑变形,主要影响部位有:①主支洞交叉段地板垫层混凝土涨裂,喷射混凝土局部开裂;②支洞0+790避车洞和主支洞交叉调车洞内部坍塌;③主洞上游喷射混凝土局部开裂;④主洞下游C4+653-C4+680段25榀钢拱架均有不同程度变形,隧洞拱顶处钢拱架已被挤压成折线型,右侧变形不明显,左侧侵限最为突出,尤其是墙脚处,锚杆已被拉断或拉弯,变形最大值为85 cm,拱架变形断面见图2,喷射混凝土局部严重开裂。

图1 C1-1号支洞水泵平面布置图

图2 C4+659.5拱架变形断面图

4 初步处理方案

针对主支洞交叉段处、坍塌段处、主洞上游等影响部位的处理,采用常规处理方法。针对主洞下游,浸泡后围岩由Ⅳ类变更为Ⅴ类,为保证二次衬砌混凝土的厚度,需对侵限段拱架进行置换处理。根据变形监测数据得知钢拱架变形仍在持续,为防止钢拱架失稳,控制及减缓围岩变形,在变形段每榀钢拱架底脚处临时加设横向支撑(拱架均采用I12),作为临时加固处理,清除开裂严重易脱落喷射混凝土并补喷,并采用C25W8混凝土3~5 cm封闭下游掌子面,然后由交叉口往掌子面方向逐榀进行换拱处理,采用同型号型钢代替锚杆作为连接系杆,增加整体刚度,换拱施工工序如下(原定换拱方案见图3)。

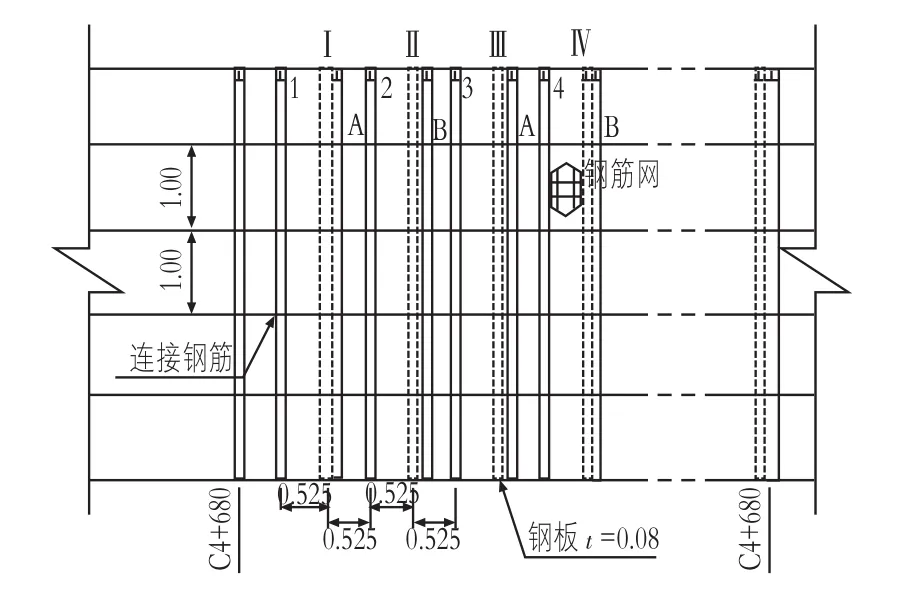

图3 原定方案换拱示意图

①先在“Ⅰ”和“Ⅱ”位置支立临时钢拱架“A”“B”,并布置φ22,L=2.5 m锁定锚杆和锁脚锚杆;②在“1”和“2”的位置开槽支立新钢拱架;③在已支立钢拱架“1”的位置处拱顶180°范围内施做φ 32超前小钢管,L=3.5 m,排距2.1 m,环向间距30 cm,外插角10°~15°。④在确保安全的前提下,拆除变形钢拱架“Ⅰ”;⑤在“Ⅰ”位置附近开槽支立新钢拱架;⑥拆除临时拱架“A”移至“Ⅲ”位置;⑦在“3”的位置开槽支立新钢拱架;⑧在“Ⅱ”位置开槽支立新钢拱架;⑨拆除临时拱架“B”移至“Ⅳ”位置;⑩重复③~⑨,直至更换并增设全部钢拱架。

临时拱架处布置φ22,L=2.5 m锁定锚杆和锁脚锚杆,如果临时钢拱架“A”“B”不侵占衬砌断面则作为永久支撑,拆除拱架处不支立新钢拱架;支立新钢拱架处布置φ22,L=2.5 m@1.05×1.05 m系统锚杆,φ8@0.15×0.15 m钢筋网,新支立钢拱架间距为0.525 m,且必须紧贴围岩,超挖部分采用喷射混凝土找平。

换拱后及时喷射混凝土,若拱顶岩层松散,可能出现坍塌时,进行注浆后再行施工。换拱处理完成后由内向外进行基底清理,及时采用I12型钢作为横向支撑封闭已支立拱架,并浇筑垫层混凝土。

5 换拱施工

7月11日开始按照已批复方案施工,在拆除6榀拱架后发现,左侧边墙处围岩最大软化松散厚度约有1.5 m,此厚度之外围岩与开挖期间基本无变化,拱顶和右侧边墙软化松散厚度约有0.5 m,拆除期间地下水活动状态为潮湿,沉降、收敛变形速率较低。

施工中局部切割钢筋网片、锚杆与拱架连接较为困难,作业时间长,在切槽安装拱架后,进行邻近部位拆除排险时,很难保证开槽支立的拱架与围岩紧贴,且易造成新支立拱架造成松动,不利于施工安全及后期稳定,根据揭露围岩情况,现场改变原施工方案,变为拆除一榀拱架,支立两榀拱架,其余仍按原施工方案执行(修改换拱方案见图4),即:①拆除变形钢拱架“Ⅰ”;②拆除喷射混凝土和钢筋网;③支立新钢拱架“1”和“2”;④重复以上步骤,直至更换并增设全部钢拱架。

图4 修改方案换拱示意图

6 监控量测

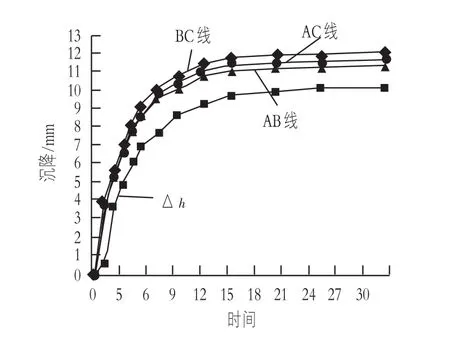

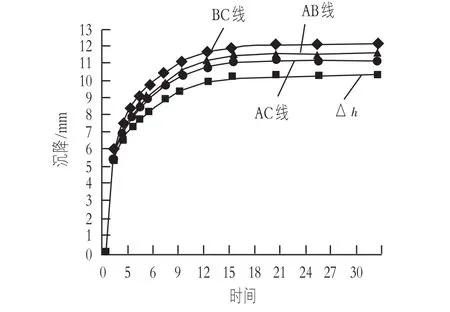

在钢拱架支立过程中,每5 m埋设监控量测点进行沉降收敛观测,并按要求频率进行量测,及时进行数据整理,反馈信息,掌握围岩及支护结构的变形情况,及时发现问题,研究对策。沉降收敛变化见图5,6。

7 结语

7月11—25 日,顺利完成工程涌水后影响部位处理,在应对涌水、塌方及拱架变形处理过程,得出以下结论:

1)实际施工过程中,因无法预测前方围岩及富水情况,所以超前地质预报和超前探孔应作为一个必要的施工工序,以便了解前方围岩及富水情况,可提前采取措施;

2)施工期间依据前期地质勘察最大出水量,配置主、备排水系统,并根据已揭露富水情况及时进行调整,避免出现突涌水后造成淹洞现象;

图5 4+653沉降收敛变化图

图6 4+678沉降收敛变化图

3)由于工程断面较小,二次衬砌不能及时跟进,所以在开挖时要坚持“紧封闭、强支护、弱爆破、短进尺、严注浆”的基本原则进行施工,减小围岩长期蠕变及隧洞涌水对支护的影响;

4)钢拱架变形处理过程中要根据实际情况采取较保守处理方案,以保证施工达不到要求时造成更严重的后果,在围岩探明及相关数据可靠情况下可及时调整支护参数;

5)施工期间监控量测必须按要求执行,及时整理反馈信息,确定重要部位,以便后期重点观察及采取应急措施,避免造成严重后果。