地铁之旅

2018-12-12浙江省杭州市安吉路幼儿园贾志华

■文/浙江省杭州市安吉路幼儿园 贾志华

地铁,作为一种新型的城市交通工具,存在于我们周围,方便着大家的生活。穿梭地下的快车给幼儿带来便捷的同时,也让他们有了无数的困惑:地铁需要司机吗?地铁可以掉头吗?一个个问题让我们想到“巴学园”小林宗作校长的自然教育理念:让教育回到自然中。大班项目活动“跟着地铁去旅行”便将社会资源——“地铁”融入到幼儿的一日生活,让幼儿在真实的社会情境中通过亲身体验、直接感知、动手操作来认识地铁,感受探索的乐趣。

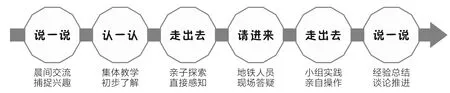

一、地铁之旅三阶段介绍

第一阶段:缘于幼儿,归于生活

1.说一说

9月初,大班的轩轩在晨间谈话时分享了自己坐地铁的所见所闻,他说自己在地铁上见过不同国家的人,认识地铁上的站名。这一分享引起了同班幼儿的共鸣,大家纷纷表示自己坐过地铁,但每个幼儿去的地方、见到的标志、关注的重点却各有不同。教师看到幼儿兴致浓厚,有乘坐地铁的经验,于是决定开展以地铁为核心的项目活动。

2.认一认

为了了解幼儿关于地铁的具体经验,第二天教师开展了以“说说地铁”为主题的谈话活动。谈话中,教师发现大部分幼儿有乘坐地铁的经验,知道坐地铁要通过安检、刷票进站,要在规定地点等车、先下后上,部分处于识字敏感期的幼儿对站名、出口对应的位置也很感兴趣……同时幼儿也提出了自己的疑问:地铁上的电从哪里来?地铁有没有家?地铁为什么开这么快?教师捕捉到幼儿的兴趣和问题后,及时地开展集体教学活动“认识地铁”。通过集体教学,幼儿对地铁的标志、地铁票、乘坐地铁的流程、杭州地铁线路图有了初步的了解。

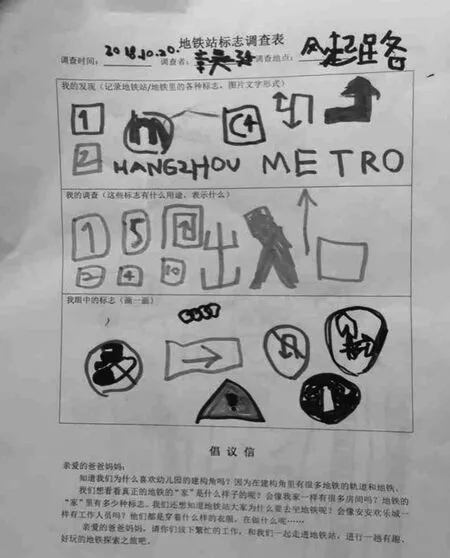

3.走出去(亲子活动)

简单的一次认识活动并没有满足幼儿对地铁的好奇,为了让幼儿在亲身实践中感受地铁,教师制定了一份《地铁大调查》问卷,邀请幼儿周末与家长一起走进地铁站进行实地调查。问卷主要包括地铁站里的标志、地铁票、地铁路线、地铁里的人、我想知道五部分内容。

4.请进来

问卷回收前,教师邀请幼儿进行分享,讲述自己周末在地铁里的所见所闻,不同国家的人、不同买票方式、地铁门开关频率等都是新发现。教师发现幼儿在实地调查后对地铁了解更深入了,也更加好奇了,开始关注地铁司机在哪里、安检台后面的工作人员怎么能看到书包里的东西等操作性的问题。为了解决这些问题,教师邀请地铁工作人员来园为幼儿进行解答,工作人员通过PPT示范、视频展示等途径为幼儿带来了没看到过的地铁世界。

5.走出去(小组活动)

平面的展示并没有完全满足幼儿的好奇心。教师和幼儿共同商讨后,决定以小组活动的方式,邀请家长做志愿者,开始第一次地铁之旅。此次出行以建国北路F口为集中点,四个小组乘坐2号线,分别在武林门、三墩、良渚、朝阳下车。出发前每位幼儿准备好零钱,现场体验不同的买票方式,观看安检过程,参观地铁控制室,学习接车礼仪,关注地铁站点设置与报站方式,尝试自己独立乘车。

6.说一说

回园后,幼儿以小组为单位采用绘画、录音、建构等方式对地铁元素进行了记录,设计了地铁票,还根据自己的需要对地铁运行提出改进建议。记录结束后,教师组织幼儿以小组形式进行分享交流。此次交流,大家把注意力集中在一个新发现上:同站换乘。如果进行换乘可以乘坐到哪里、可以换乘哪几条线路……头脑风暴以后,小组分头进行材料收集,计划第二次出行。教师及时组织出行计划讨论会,幼儿集思广益献计献策。最终,四小组决定分别进行换乘,到达不同的目的地。

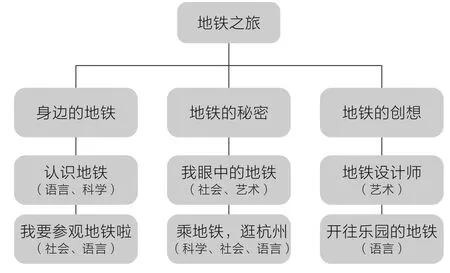

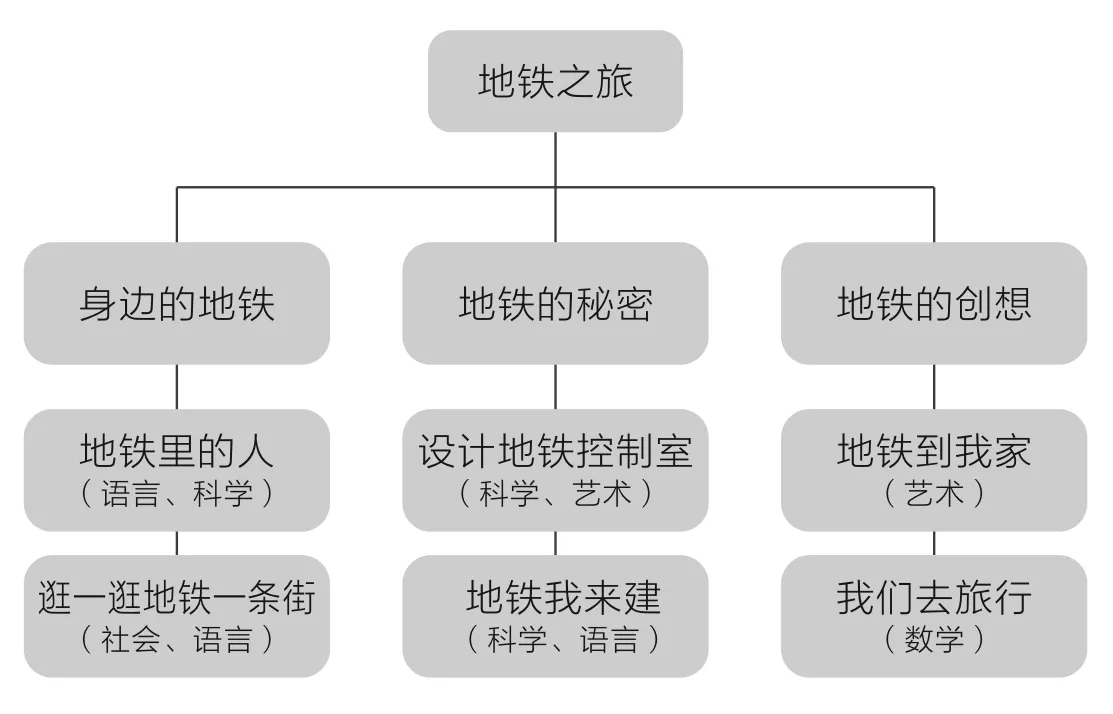

小结:第一阶段,教师分析幼儿知识点,不断梳理活动内容,初步形成课程框架:

第二阶段:稳步推进,深度探索

1.走出去

第一次的出行为幼儿储备了丰富的外出经验,各小组制作好出行路线图,自主邀请家长志愿者,开始了第二次地铁之旅。此次以建国北路A口为出发点,四小组分别选择换乘1号线、4号线,到达钱江新城、景芳、龙翔桥和凤起路四个目的地。

2.建一建

第二次地铁之旅中四个小组到达不同目的地,找到了新的兴趣点。去景芳的幼儿参观了地铁文化商业街,发现周边在组织“吃货节”;去龙翔桥的幼儿游览西湖,参观了游览船;去钱江新城的幼儿欣赏建筑“太阳和月亮”,赶上了“创业节”;去凤起路的幼儿到达戒坛园区,参加了集团“香香桂花节”巴学实践活动。这些实践为幼儿进行新经验建构提供了素材,让幼儿有更多自主创造的可能性。

小结:第二阶段,幼儿对地铁的了解越来越详细,已经能够进行内容的拓展延伸,教师通过梳理,形成第二阶段课程框架:

第三阶段:高潮再起,延伸创造

经过前两个阶段“小组活动加集体教学、户外实践加室内学习”方式的推进,幼儿对地铁有了全面的了解,同时以地铁为探索核心,延伸出了多种多样的活动内容。教师及时记录,采用各种途径,如环境布置、区角活动、日常生活、规则游戏等推进课程。此时地铁之旅活动迈入新高潮,各小组有了自己的兴趣点与设计,教师选择小组活动加集体分享的方式,让幼儿不断地创造延伸。

二、地铁之旅策略分析

地铁之旅持续了近2个月,幼儿的兴趣不减反增,延伸出了更多的兴趣点与更完善的网络图。在活动组织过程中,教师主要采取了以下三点策略:

1.借助外力,整合资源

地铁作为社会资源,丰富了幼儿的交通体验。将地铁作为课程资源始于幼儿兴趣,借助地铁工作人员、家长志愿者等外力,以项目活动为开展方式,逐步形成“地铁之旅”课程框架。活动过程中,教师要联系地铁站工作人员,带领幼儿参观平时看不到的空间(控制室、安检台等)、感受不同的购票方式(现金购票、支付宝支付、微信支付等);要寻找火热的主题活动(创业节、吃货节、桂花节等),丰富幼儿的实践经验与思考视角;也要提供各种材料,动员家长参与亲子活动,助力社会实践。

2.自主体验,建构课程

“地铁之旅”这项活动本身就是社会资源的利用,需要多次走出去、请进来。过程中需要充分发挥幼儿的主人翁作用,通过小组合作的方式,让幼儿在体验、参与的过程中建构课程。在小组活动开始之前,教师请幼儿自己组队,自己设计队名、队徽;出发前,小组自己设计出行路线,确定需要解决的问题,邀请家长志愿者,准备出行必备品等;出发后,小组队员间要相互照顾,合理分配任务;回园后,小组要进行讨论,为全班幼儿进行内容分享。整个过程中老师是材料的提供者、兴趣的记录者、安全的守护者,幼儿在实践体验中进行课程建构,经验积累。

3.提前预设,注重留白

“地铁之旅”主要引导幼儿通过实地观察、资料查询、操作探索去发现地铁的秘密,通过阅读、交流讨论表达自己的观察和发现,通过绘画、音乐去表现自己眼中的地铁,让幼儿在游戏、体验、实践、交流中寻找地铁秘密,培养探究的兴趣。活动推进与课程建构中,教师将瑞吉欧项目活动的无预设调整为低预设,既为自己准备材料、规划课程提供了保障,也为幼儿创造延伸留有空白,达到师幼共促课程形成的目的。例如教师会将“认识地铁(科学)”“我眼中的地铁(艺术)”“我要参观地铁啦(社会)”作为预设课程,提前联系地铁工作人员、家长等,进行活动前准备;也会留有大量的时间让幼儿进行讨论,进而捕捉兴趣,延伸课程,例如“吃货节”“我喜欢的职业”等。

幼儿的眼睛里有多样的世界、浪漫的意蕴,当我们鼓励幼儿将眼光越过围墙时,教师就要有效地利用社会资源,整合教育资源,让“一日生活”的内容更丰满,让幼儿有更多的选择。地铁只是社会资源的一隅,我们会根据地方特色、幼儿兴趣不断地走进自然、走进社会进行探索,让幼儿用自己的双手去感知世界,认识世界。