小麦光合器官对不同穗位和粒位粒重及蛋白质含量的影响

2018-12-12李豪圣程敦公王灿国刘爱峰曹新有宋健民刘建军

李豪圣,程敦公,王灿国,刘爱峰,郭 军,曹新有,刘 成,宋健民,刘建军

(山东省农业科学院作物研究所/农业部黄淮北部小麦生物学与遗传育种重点实验室/小麦玉米国家工程实验室,山东济南 250100)

光合作用是作物产量形成的物质基础。小麦籽粒产量的形成是依靠开花后叶(旗叶、倒二叶、倒三叶等)、非叶器官(穗、穗下节间、旗叶鞘等)光合产物及花前茎叶贮藏物质的转运来完成的[1],而不同光合器官的作用存在着差异[2-4]。 研究表明,小麦不同光合器官对粒重的相对贡献率依次为穗部>旗叶>节鞘[3];小麦顶部四片叶对粒重的贡献率为17.8%,其中旗叶、倒二叶、倒三叶和倒四叶对粒重的贡献率分别为10.60%、2.80%、0.05%和1.60%,而穗、叶鞘和茎秆对粒重的贡献率分别为41.0%、11.0%和5.7%,不同品种叶及非叶器官对粒重的贡献存在较大差异[4];小麦非叶器官对籽粒营养物质含量以及生产量的影响均大于叶[1]。

禾谷类作物小穗发育存在时空顺序,因而不同穗位籽粒的结实特性和籽粒性状存在差异。籽粒在穗部的位置决定了小麦穗部籽粒结实与物质积累的空间分布特征,小麦穗部粒重的分布具有近中优势,而不同粒位的粒重分布比较复杂,同一小穗上,粒重分布重心随结实率的不同而不同[5]。有研究认为,无论小穗结实粒数如何变化,各小穗第1、第2 粒位粒重均显著大于其他粒位粒重[6];小穗第1、第2粒位籽粒重差别较小[7];与粒重分布相似,不同粒位间蛋白质含量也存在较大差异[8];第1粒位与第2粒位的籽粒营养品质和加工品质相近,但与第3、第4粒位间差异显著[9-10]。

关于不同光合器官发挥作用的相关研究已有不少报道[1-4,11-14],但结合穗位、粒位进行研究的尚不多见。本研究选用目前年推广面积大的小麦品种济麦22,设置剪叶、包穗、包茎等处理方法,分析了光合器官对不同穗位、粒位籽粒产量及品质的影响,以期为小麦高产优质品种选育提供理论参考。

1 材料与方法

1.1 试验设计

供试材料为山东省农业科学院作物研究所自主选育的高产、稳产、多抗、广适型小麦品种济麦22。试验于2011-2012和2012-2013连续两年小麦季在山东省农业科学院作物研究所试验地(济南,366.66°N,116.99°E)进行。试验地土壤0~20 cm 土层有机质含量为1.84%,全氮含量为0.12%,水解氮含量为135.0 mg·kg-1,速效磷(P2O5)含量为25.6 mg·kg-1,速效钾(K2O)含量为209.0 mg·kg-1。种植密度为225×104株·hm-2,小区面积为6 m2(4 m×1.5 m),随机区组排列,3次重复。播前施有机肥(鸡粪)2 600 kg·hm-2和复合肥(总养分≥25%,N、P2O5和 K2O 的比例为 8∶10∶7)750 kg·hm-2,拔节期追施尿素 225 kg·hm-2, 其他按大田常规管理。

1.2 取样与测定

开花期选择同日开花、生长一致的麦穗进行剪叶、包穗或包茎处理(表1),每处理选用20穗。用内有黑色塑料薄膜的牛皮纸袋(15 cm×20 cm)进行包穗处理,用扎有直径为1mm微孔的铝铂纸进行包茎处理。待小麦成熟后将标记穗收回晒干,并把每穗籽粒按上、中、下部区分强势粒和弱势粒(穗基部两侧各3排小穗为下部穗,靠近下部穗向上两侧各3排为穗中部,剩余的定义为穗上部;每小穗第1、第2籽位籽粒定义为强势粒,剩余粒位籽粒定义为弱势粒),见图1。用瑞士梅特勒PB303-S型电子天平测定籽粒重量,用波通公司DA7200近红外分析仪测定籽粒蛋白质含量。

图1 小麦不同穗位和粒位指示图Fig.1 Diagram of different spike parts and grain positions of wheat

1.3 数据分析

光合器官对粒重(粒数)的贡献率=(CK-处理)/CK×100%[4]。应用DPS7.05进行数据分析,采用LSD法进行多重比较。

2 结果与分析

2.1 不同处理对小麦穗位和粒位粒数的影响

由表2可以看出,T1(包穗)处理的穗上部和下部弱势粒数显著多于CK,其他穗位和粒位的粒数与CK差异不显著;T2(剪旗叶)、T4(剪倒三

表1 试验处理Table 1 Treatments of experiment

叶)和T5(剪倒四叶+剪倒五叶)处理的不同穗位和粒位粒数与CK无显著差异;T3(剪倒二叶)处理的穗上部弱势粒数和穗中部强势粒数均显著多于CK,其他穗位和粒位的粒数与CK差异不显著;T6(包穗+剪全叶)处理下除穗上部弱势粒外,其余穗位和粒位的粒数均显著少于CK;T7(包穗+剪全叶+包茎)处理的穗中部和下部强势粒数与CK差异不显著,其他穗位和粒位的粒数均显著少于CK。综上所述,穗、茎遮光或剪叶处理下,弱势粒数更容易受到影响。变异系数也说明了这一点。相同处理下同一穗位的弱势粒数变异系数明显大于强势粒数,穗上部粒数的平均变异系数大于穗中部和下部粒数。

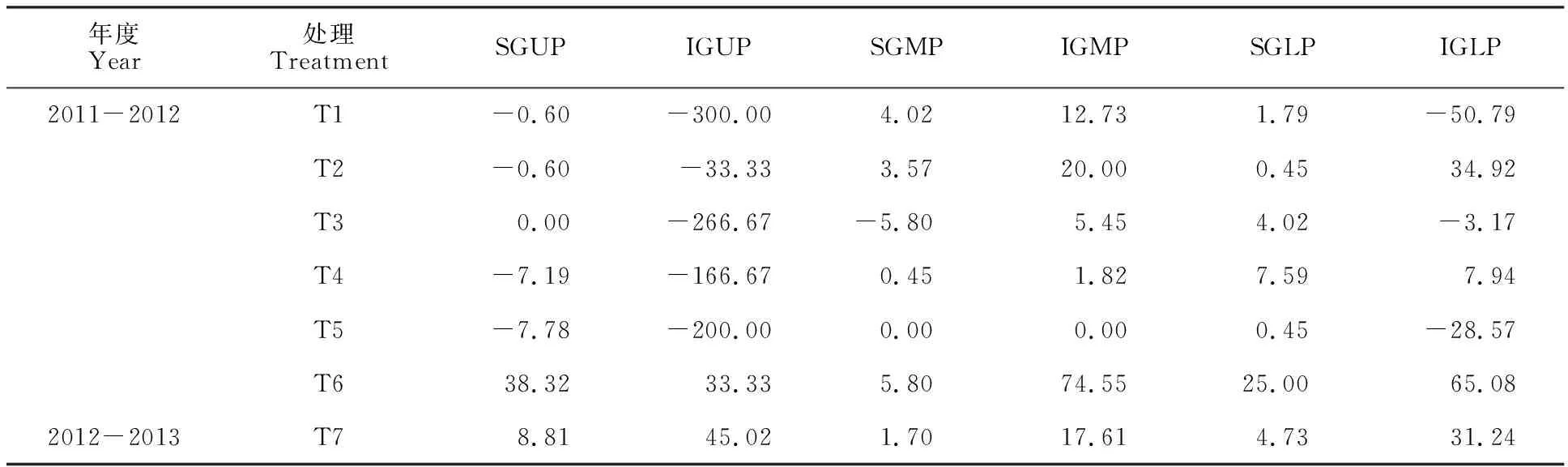

从对穗粒数的贡献(表3)来看,T1、T2、T3、T4、T5处理对穗上部强势粒数和弱势粒数及穗下部弱势粒数、T3处理对穗中部强势粒数和穗下部弱势粒数、T5处理对穗下部弱势粒数均表现为负效应,对其他穗位和粒位的粒数表现为正效应; T6和T7处理对不同穗位和粒位的粒数均表现出较大的正效应,且T6>T7。茎对穗粒数表现为负效应。

2.2 不同处理对小麦不同穗位和粒位总粒重的影响

不同处理对不同穗位和粒位总粒重的影响均存在一定差异(表4)。T3和T5处理的穗上部弱势粒的总粒重显著高于CK,其他穗位和粒位的总粒重与CK均无显著差异,其中穗上部强势粒的总粒重表现为T4>T5>CK>T3,穗中部强势粒的总粒重表现为CK>T3>T5>T4,穗下部强势粒的总粒重表现为CK>T5>T3>T4,穗中部弱势粒的总粒重表现为T5>T4>T3>CK,穗下部弱势粒的总粒重表现为T5>T3>CK>T4。T1处理的穗中部和下部弱势粒、T2处理的穗上部强势粒、穗上部和中部弱势粒的总粒重均与CK差异不显著,其余处理的不同穗位和粒位总粒重与CK的差异均达到了显著水平,其中T6处理的不同穗位和粒位总粒重均显著低于T1和T2处理。综上说明,穗和旗叶对不同穗位和粒位总粒重的贡献均较大,其他叶片对总粒重的影响较小,但剪全叶对总粒重产生了显著影响。从变异系数看,不同处理的同一穗位的弱势粒总粒重的变异系数明显大于强势粒。

不同光合器官对不同穗位和粒位总粒重的贡献不同(表5)。对穗上部强势粒的总粒重贡献表现为穗+全叶>穗+全叶+茎>穗>旗叶>倒二叶,对穗中部强势粒总粒重的贡献表现为穗+全叶>穗+全叶+茎>穗>旗叶>倒三叶>倒四叶+倒五叶>倒二叶;对穗下部强势粒总粒重的贡献表现为穗+全叶>穗+全叶+茎>旗叶>穗>倒三叶>倒二叶>倒四叶+倒五叶;对穗上部弱势粒总粒重的贡献表现为穗+全叶+茎>穗+全叶;对穗中部弱势粒总粒重的贡献表现为穗+全叶>穗+全叶+茎>旗叶>穗;对下部弱势粒总粒重的贡献表现为穗+全叶+茎>穗+全叶>旗叶>倒三叶。综上所述,穗光合对穗上部和中部强势粒总粒重的贡献大于旗叶,而对穗下部强势粒、穗中部和下部弱势粒总粒重的贡献小于旗叶,茎对总粒重的贡献较小,且主要表现在弱势粒总粒重上。

表2 不同处理间小麦不同穗位和粒位粒数的比较Table 2 Comparison of grain number in different spike parts and grain positions among different treatments

同一列数据后的不同字母表示处理间在0.05水平上差异显著;SGUP:上部强势粒;IGUP:穗上部弱势粒;SGMP:穗中部强势粒:IGMP:穗中部弱势粒;SGLP:穗下部强势粒;IGLP:穗下部弱势粒。下表同。

Different letters following data within the same columns show significant differences among the treatments at 0.05 level; SGUP:Superior grains at upper position; IGUP:Inferior grains at upper position; SGMP:Superior grains at middle position; IGMP:Inferior grains at middle of position; SGLP:Superior grains at lower position; IGLP:Inferior grains at lower position. The same in other tables.

表3 不同光合器官对不同穗位和粒位粒数的贡献率Table 3 Contribution of different photosynthetic organs to grain number in different spike parts and grain positions %

表4 不同处理间不同穗位和粒位总粒重的比较Table 4 Comparison of total grain weight in different spike parts and grain positions among different treatments

表5 不同光合器官对不同穗位和粒位总粒重的贡献率Table 5 Contribution of different photosynthetic organs to total kernel weight in different spike parts and grain positions %

2.3 不同处理对小麦不同穗位和粒位单粒重的影响

由表6可以看出,T1处理下除穗上部、中部和下部弱势粒外,其他穗位和粒位的单粒重均显著低于CK;T2处理下除穗上部和中部弱势粒外,其他穗位和粒位的单粒重均显著低于CK;T3、T4和T5处理的不同穗位和粒位的单粒重与CK差异不显著;T6和T7处理下各穗位和粒位的单粒重均显著低于CK,T6处理下各穗位和粒位的单粒重显著低于T1和T2处理。这说明穗部和旗叶对不同穗位和粒位单粒重的影响较大,而其他叶片对单粒重影响较小,但全叶对单粒重产生显著影响。从变异系数看,相同处理下同一穗位弱势粒的平均变异系数大于强势粒,且穗上部弱势粒的变异系数大于穗中部和下部弱势粒。

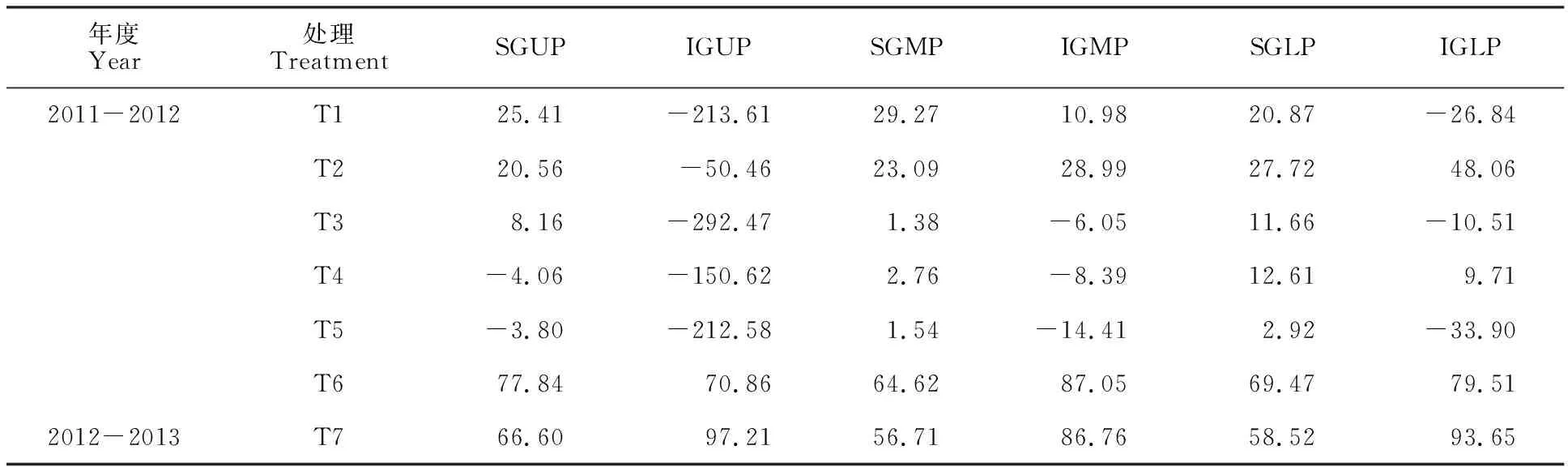

不同光合器官对单粒重的贡献存在一定差异(表7)。对穗上部强势粒单粒重的贡献表现为穗+全叶>穗+全叶+茎>穗>旗叶>倒二叶>倒四叶+倒五叶>倒三叶;对穗中部强势粒单粒重的贡献表现为穗+全叶>穗+全叶+茎>穗>旗叶>倒二叶>倒三叶>倒四叶+倒五叶;对穗下部强势粒单粒重的贡献表现为穗+全叶>穗+全叶+茎>旗叶>穗>倒二叶>倒三叶>倒四叶+倒五叶;对穗上部弱势粒单粒重的贡献表现为穗+全叶+茎>穗+全叶>穗>旗叶;对穗中部弱势粒单粒重的贡献表现为穗+全叶+茎>穗+全叶>旗叶;对穗下部弱势粒单粒重贡献表现为穗+全叶+茎>穗+全叶>旗叶>穗>倒三叶。综上所述,穗光合对穗上部和中部强势粒及穗上部弱势粒单粒重的贡献大于旗叶,而对穗下部强势粒、穗中部和下部弱势粒单粒重的贡献小于旗叶,茎对单粒重的贡献主要表现在弱势粒上。

表6 不同处理间不同穗位和粒位单粒重的比较Table 6 Comparison of single kernel weight in different spike parts and grain positions among different treatments

表7 不同光合器官对不同穗位和粒位单粒重的贡献率Table 7 Contribution of different photosynthetic organs to single kernel weight in different spike parts and grain positions %

2.4 不同处理对小麦不同穗位籽粒蛋白质含量的影响

不同处理对不同穗位和粒位的籽粒蛋白质含量存在不同程度的影响(表8)。T2和T3处理下穗上部弱势粒蛋白质含量与CK无显著差异,而其他处理下穗位和粒位的籽粒蛋白质含量均显著大于CK;T4和T5处理下,穗下部强势粒的籽粒蛋白质含量显著大于CK,而其他处理均与CK无显著差异;T6和T7处理下不同穗位和粒位的籽粒蛋白质含量均显著大于CK,且T6处理下不同穗位和粒位的籽粒蛋白质含量均显著高于其他处理。这说明叶、茎和穗对籽粒蛋白质含量存在着不同程度的影响,其中穗、旗叶和倒二叶的影响较显著。结果还显示,相同处理下同一穗位强势粒的蛋白质含量大于弱势粒,穗下部的籽粒蛋白质含量高于穗中部和上部,且穗中部又高于穗上部。相同处理下穗上部弱势粒的变异系数大于强势粒,而穗中部和下部的变异系数差异较小。

表8 不同处理间不同穗位和粒位籽粒蛋白质含量的比较Table 8 Comparison of the grain protein content in different spike parts and grain positions among different treatments

3 讨 论

在小麦生产水平不断提高、最高产量徘徊不前的当前形势下,如何进一步提高产量潜力,一直是小麦育种界热议的话题。超高产育种应适当增加穗粒数[15],然而在小麦抽穗至籽粒形成初期,仍有一定数量的小花滞育或子房退化,造成结实粒数减少[16]。有研究证明,不同光合器官对籽粒产量的影响不同[13,17],叶片尤其是旗叶对粒重的作用最大[18],穗本身制造的光合产物对其上部小穗和下部小穗生长特别重要[19-20]。本研究在小麦开花期进行穗、茎遮光和剪叶处理,结果显示,包穗+剪全叶+包茎处理显著降低穗上部粒数、中部和下部弱势粒数、各穗粒位总粒重和单粒重,包穗+剪全叶处理显著降低上部强势粒数、中部和下部穗位粒数、各穗粒位总粒重和单粒重,穗部遮光对上部和下部弱势粒数、不同穗位强势粒和上部弱势粒数粒重、不同穗位强势粒单粒重都具有显著的影响,旗叶对中部强势粒和下部穗位总粒重、上部、中部强势粒和下部穗粒位单粒重具有显著影响,其他影响较小。以上结果表明,穗和旗叶较其他光合器官具有明显的光合优势,其他叶片和茎影响较小,但共同作用较大。武翠等[21]研究发现,强势籽粒的灌浆特点可较多地反映小麦基因型特征,而弱势籽粒受内外环境影响较大。本试验中,同一穗位弱势粒的粒数和粒重变异系数明显大于强势粒,穗上部变异系数又大于中部和下部,说明寡照或光合器官损伤,对弱势粒和上部穗位影响更大。因此,在育种工作中,加强非叶光合器官研究,注重穗光合选择,适当增加小穗排数,减少高位粒数,可能是提高育性、增加粒重的有效途径。

小麦籽粒蛋白质含量是衡量小麦营养品质和加工品质的主要指标。小麦籽粒蛋白质在小麦的不同穗位和粒位的积累分布是有规律的,籽粒蛋白质积累量的顺序表现为穗中部粒>穗下部粒>穗上部粒,相同穗位不同粒位蛋白质积累量的顺序则是第2小花粒≥第1小花粒>第3小花粒[22]。同一光合器官对不同营养物质含量影响不同,不同光合器官对同一营养物质含量的影响也不同[14]。本研究结果显示,穗、茎遮光和剪叶可以增加籽粒蛋白质含量,其中对穗、旗叶和倒二叶处理的作用更为明显。小麦籽粒形成初期蛋白质含量高[5],而光照不足时,碳水化合物的积累受限,淀粉含量降低,籽粒中蛋白质的相对含量提高[23]。这说明穗、旗叶和倒二叶光合对籽粒的碳水化合物的积累具有较大影响。对不同品质类型小麦品种的蛋白质含量进行测定发现,花后各时期强势粒显著大于弱势粒,穗中部籽粒显著大于上部和下部籽粒[5];茹振刚等[10]研究认为,蛋白质含量随小花花位的增高而降低。本研究中,同一穗位强势粒蛋白质含量大于弱势粒,穗下部籽粒平均蛋白质含量高于中部和上部,穗中部籽粒蛋白质含量又高于上部。小麦的非叶器官具有时空结构和生理性能优势,充分挖掘和利用其高光效、高抗逆特点,实现群体高光效,将是进一步提高小麦产量潜力和改善品质的重要途径。本研究仅对1个品种进行了分析,而前人研究结果[5,7,9]显示,穗粒位籽粒干物质和蛋白质积累量、变异幅度及提高潜力等方面,品种间存在差异,因此未来需要进一步采用多个不同类型品种进行研究。

4 结 论

小麦不同光合器官对不同穗粒位育性、粒重和品质的影响存在着差异。穗和旗叶较其他光合器官具有明显的光合优势,穗光合对穗上部和下部弱势粒数、不同穗位强势粒和穗上部弱势粒粒重、不同穗位强势粒单粒重都具有显著的影响,旗叶对穗中部强势粒和下部穗位粒重、穗上部、中部强势粒和穗下部穗粒位单粒重具有显著影响,其他光合器官对其影响较小。同一穗位弱势粒的变异系数明显大于强势粒,穗上部穗粒位平均变异系数又大于中部和下部。穗、茎遮光和剪叶可以增加籽粒蛋白质含量,其中穗、旗叶和倒二叶处理更为显著。同一穗位强势粒蛋白质含量大于弱势粒,穗下部籽粒平均蛋白质含量高于穗中部和上部,穗中部穗位籽粒蛋白质含量又高于穗上部。