时空尺度切换视域下“水平衡原理”的综合考查探析

2018-12-07梅国红曾呈进

梅国红 曾呈进

(1.武平县第一中学,福建 龙岩 364300;2.福建教育学院,福建 福州 350025)

一、关于“水平衡原理”

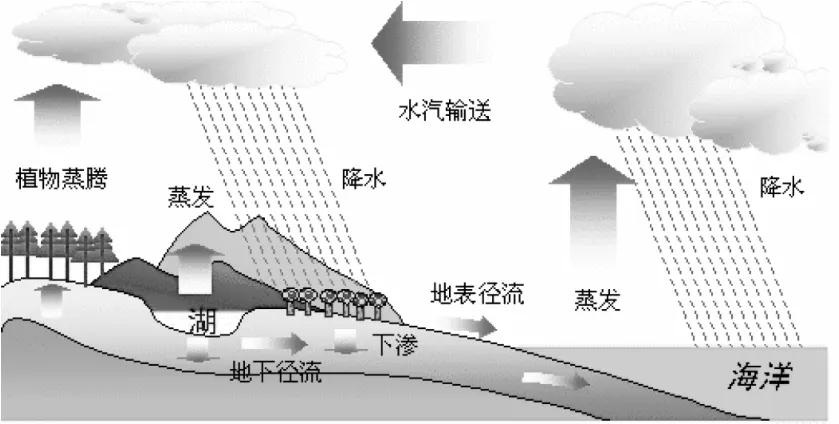

《普通高中地理课程标准(2017年版)》明确要求:“运用示意图,说明水循环的过程及其地理意义”“绘制示意图,解释各类陆地水体之间的相互关系”。[1]水循环使四大圈层相互联系起来,通过各个环节(见图1)进行着物质与能量的交换,就像人体中的血液,维系着地球母亲的生机与活力。

图1 水循环运动过程

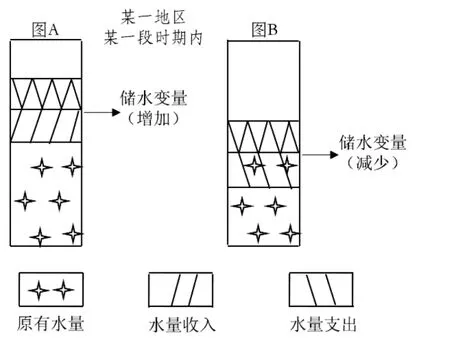

水循环是一个动态过程,衡量的数量依据主要是水平衡状况。影响水平衡的主要因素包括“收入”和“支出”两个方面在一定的时间尺度范围内,某地储水变量的多寡取决于该地水量收入与水量支出的差值,此即为“水平衡原理”(见图2)。

图2 水平衡原理示意图

从长时间、大空间尺度来看,全球水的总量没有太大变化,即储水变量可以看成是零,即“水量收入=水量支出”。

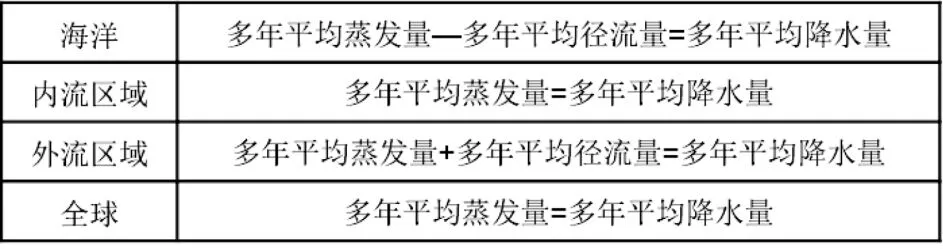

各区域水平衡状况(见图3):

图3

综上所述,基于定量分析的“水平衡原理”深刻地影响着人类的生产生活。人类可以通过植树造林、筑坝建库、退耕还湖、恢复湿地等行为,在局部地区改变水量的收支状况,因势利导,从而促进区域的可持续发展。

二、时空尺度切换视域下“水平衡原理”的综合考查探析

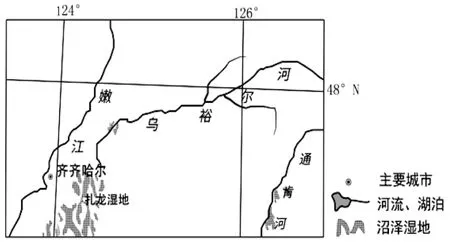

2018年高考全国文综I卷第37题,依托我国东北地区乌裕尔河与扎龙湿地的变迁创设试题情境,给考生提供一个完整的“信息链”,并相应设置了一个递进的“问题串”(见图4),各题相互联系,自成体系,通过乌裕尔河的前世、今生、未来的发展变化这条主线,把地形、气候、地貌等地理要素与河流、湿地进行串联融合,帮助考生更好地认识自然地理事物的演变规律与人类活动之间的关系,在时空尺度切换过程中考查考生动态分析与开放表达的能力,在探究实现区域可持续发展的过程中渗透培养人地协调观。

[原题呈现]

(2018年高考全国文综I卷)第37题。(22分)

乌裕尔河原为嫩江的支流。受嫩江西移、泥沙沉积等影响,乌裕尔河下游排水受阻,成为内流河。河水泛滥,最终形成面积相对稳定的扎龙湿地(图4)。扎龙湿地面积广大,积水较浅。

图4

(1)河流排水受阻常形成堰塞湖,乌裕尔河排水受阻却形成沼泽湿地。据此推测扎龙湿地的地貌、气候特点。(6分)

(2)分析乌裕尔河成为内流河至扎龙湿地面积稳定,乌裕尔河流域降水量、蒸发量数量关系的变化。(6分)

(3)指出未来扎龙湿地水中含盐量的变化,并说明原因。(6分)

(4)有人建议,通过工程措施恢复乌裕尔河成为外流河。你是否同意,并说明理由。(4分)

解析:(1)地貌:地势平坦、开阔。气候:气候较为干旱(蒸发能力强)。

(2)降水量基本不变化,蒸发量逐渐增大。两者数量关系由降水量大于蒸发量最终变为降水量等于蒸发量。

(3)变化:水中含盐量逐渐增加。原因:河水不断为湿地带来盐分(矿物质);随着湿地水分蒸发,盐分(矿物质)富集(最终饱和)。

(4)同意。可防止盐分(矿物质)富集;减少泥沙淤积;扩大鱼类种群规模;减轻水体富营养化。不同意。应减少对自然的干扰;保持湿地水量稳定;保护生物多样性;维护食物链完整(保护丹顶鹤);防止湿地环境变化。

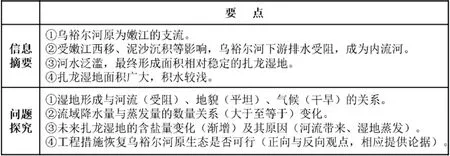

(一)从题目图文信息和问题探究中感悟“水平衡”在时空尺度变换上的地理表现(见图6)

图6

(二)从问题链和学科逻辑上深度剖析“水平衡”在时空尺度变换上的地理原因

本题四个设问均以时空尺度切换作为问题的切入点,从乌裕尔河原为外流河受阻转变为内流河,从乌裕尔河到扎龙湿地再到整个乌裕尔河流域,从淡水湖未来可能转变成咸水湖,从现在的内流河到未来恢复成为外流河还是继续保护内流河的讨论,等等,在时空尺度切换过程中,始终聚焦地理问题,综合考查地理事象发生、发展过程中的地理原理。

第(1)题,时间尺度切换涉及乌裕尔河受阻前河流注入嫩江,受阻后河流下游汇水形成扎龙湿地),空间尺度转换即由原河床,由于河水外溢、地势平坦开阔、面积变大且该河段下游无河流径流,而变成湿地沼泽。随着乌裕尔河水不断注入,且“扎龙湿地面积相对稳定”,根据“水平衡原理”,该流域要维持水量的相对平衡,水量收入应该大于或等于水量支出,在水量流失较少(下游无河流径流、下渗少)的情况下,可推知该处的地表水主要“支出”于蒸发,进而判断扎龙湿地的气候较为干旱,蒸发相对旺盛。

第(2)题,当乌裕尔河由外流河变为内流河,从扎龙湿地切换到整个乌裕尔河流域时,时空视野显得无限宽广。根据“水平衡原理”,乌裕尔河为外流河时,该流域“多年平均降水量=多年平均蒸发量+多年平均径流量”,在径流外流的情况下,此时该流域降水量大于蒸发量;乌裕尔河为内流河时,该流域在降水量基本不变的前提下,当地蒸发量不断增加,“多年平均降水量=多年平均蒸发量”,逐渐达到一种动态平衡时,才使得扎龙湿地面积趋于稳定。

第(3)题,扎龙湿地从形成到现在再到未来,在时间尺度不断切换中交织考查内流区的湿地水中含盐量会不断加大这一地理过程。

湿地水中盐分的多少,也可从“收”与“支”的角度进行分析。“收”,该河为内流河,盐度较高,河流径流源源不断地带来溶解盐分,在湿地逐渐地积累;同时,根据“水平衡原理”,在局部区域,由于气候干旱,蒸发量大于补给量,随着湿地水分蒸发,盐分(矿物质)富集(最终饱和)。“支”,由于扎龙湿地下游无河流径流,盐分无法随径流排出,导致盐分富集。

第(4)题,时间尺度切换体现在从当前乌裕尔河内流状态,到未来可能恢复为外流河;空间尺度切换体现在从河流本身延展到整个流域。目前乌裕尔河已经成为内流河,形成了内陆水循环系统。“能否通过工程措施恢复乌裕尔河为外流河”重点考查了考生的思辨思维。如果选择同意,可从改变水循环的类型,即以陆地内循环为主转变为海陆间循环为主,继而造成当地自然环境的变迁。如果选择不同意,则主要根据“水平衡原理”,在维持现今环境、减少对自然的干扰这个基础上保持湿地水量稳定,充分发挥湿地的生态价值。无论是否同意,都无法回避“水平衡原理”。

三、“水平衡原理”对“区域生态环境”的教学启迪

水环境作为地理环境的重要组成部分,交织着各地理要素的相互作用。该题以“乌裕尔河变迁与扎龙湿地演变”为主题,河流(湿地)虽小,但格局很大;以时空尺度切换作为问题焦点,激活了考生的综合思维[2],激发了考生保护湿地的热情;以“水平衡原理”作为考查支点,撬动了自然地理环境各要素的内蕴关联,考查了考生在新情境下的高阶思维能力。

“区域生态环境”历来都是高考选题的大主题之一,核心素养相互交织,彰显地理学科价值。在今后的教学中,要更加重视地理主干知识、地理基本原理的建构复习;要通过总体情境创设,鼓励学生多参与实践活动,不断丰富学生的知识视野,培养学生的地理实践力和迁移应用能力;要引导学生善于运用“时空尺度观”探究自然环境的演化过程,不断增强区域认知能力和综合思维能力,落实培养人地协调观,不断提升地理核心素养。