陈湛心学教育流派的理论特色探析

2018-12-06

(华南师范大学 教育科学学院,广东 广州 510631)

中国传统教育源远流长,学派林立,气象万千,尤其是在明代,诚如梁启超所言:“明代中叶,新学派起,气象异常广大,有两个大师可以代表,一个是陈献章(白沙),一个是王守仁(阳明)”[1]。作为明代心学教育思潮的开篇者,陈献章(1428-1500)不仅深刻影响着湛甘泉,而且在一定程度上也给王阳明不少间接启示*黄宗羲指出:“有明之学,至白沙始入精微……至阳明而后大。两先生之学,最为相近。”(《明儒学案·白沙学案上》卷十五,北京:中华书局,2008年,第79页。)冯友兰认为:“白沙卒于明孝宗十三年(1500),时王阳明二十余岁。甘泉卒于明世宗嘉靖三十九年(1560),与阳明时相辩论。阳明之学,虽亦自得,然亦必受此二人之影响也。”(冯友兰《中国哲学史·下》,上海:华东师范大学出版社,2000年,第286页。)。历史地看,陈白沙在明代心学教育思潮中确有开局之功,所倡“心学法门”“静养端倪”之说为明代儒学教育的开新另辟蹊径[2],其衣钵弟子湛甘泉(1466-1560)标举“随处体认天理”的为学旨趣,倡导“知行并进”的修养工夫,不断丰富陈白沙思想而构筑起陈湛心学教育理论体系,形成明代心学思潮中的第一个教育流派,即陈湛心学教育流派,其主流是陈白沙所创的江门学派和湛甘泉新建的甘泉学派,两者共倡心学,学风一脉相承。陈湛心学教育流派独特的教育理论除了含有较浓的思辨意味,还极具鲜明的人性化色彩和生活气息,从而在中国教育思想史上占据不可或缺的一席之地。如不能厘清陈湛心学教育流派的理论特色,则无法清晰地认识明代心学教育在基层社会的展开,特别是中晚明士人企图通过书院以及讲会活动将国家文化贯彻于乡村组织,也无法透彻理解阳明心学教育缘何会勃兴于有明一代,更遑论把握宋明儒学教育思想嬗变轨迹。

一、以心为本:从心在万物到心包万物

在整个宋明儒学思想体系中,“心”和“理”二者之间关系是教育最为基本的理论问题。依照儒家教育哲学的理解,人作为一个德智合一的生命存在,是不可用单纯理智化或主谓结构式逻辑命题来界定的。作为一个理学或心学立场派别的教育家,不一定发表对道器、理气、性理诸范畴的意见,但 “心”和“理”之间关系这个问题是必须回答的。之所以如此,是因为“心”“理”问题的探索是“理学以‘本体——工夫’为基本结构的全部体系的决定基础,也是新儒家知识分子精神生活的基本进路”[3]。换言之,对“心”和“理”之间关系这一涉及教育本体领域问题的思考和解决,是包括心学家在内的宋明儒学教育家无法绕开的话题,陈白沙和湛甘泉也不例外。

陈白沙倾心于教育,远绍孔孟,近承宋代理学,下启明代心学,培养了一大批杰出弟子,如湛甘泉、李大厓、张东所、贺医闾、邹立斋、陈时周、林缉熙、陈秉常、李抱真、谢天锡、何时振、史惺堂,等等,创建起有全国影响力的江门学派,为明中晚期教育由理学模式向心学思潮转化展开了富有成效的探索。就思想创生来说,陈白沙的教育本体论是顺应时代的文化诉求和对宋代程朱理学教育的反思批判而形成的。

宋代理学教育集大成者朱熹认为:“心虽主乎一身,而其体之虚灵足以管乎天下之理。理虽散在万事,而其用之微妙实不外乎一人之心。”[4]416依照朱熹的看法,为学的要义是强调通过自己的修养工夫使自身的伦理实体呈现出来,并达成具体的道德目标。也就是说,为学和德性、德行以及究竟怎样做一个德才兼备的人息息相关。抽象到朱熹理学的教育学术话语中,人生及其修养工夫的终极目的与理想境界便是“性与理一”。朱熹以儒家伦理纲常为理,而理又是宇宙万物得以永恒和普遍存在的根据,“人物皆禀天地之理以为性,皆受天地之气以为形”[4]57。循沿朱熹的思路,心虽包容众理,但心本身不是理,理在心中是作为性存在的,即心之性才是理。这样,心则失去了本体意味,变成一个非本体论视域的范畴。在现实社会中,人们的意识常常遭受主体精神和客观世界的干扰,而无法与道德准则圆满契合。正是有鉴于此,朱熹极力强调“性即理”,而不主张“心即理”。朱熹这一教育哲学的本体论深刻影响着其后世各家各派的思想发展,特别是明初整个学界都笼罩在朱熹的教育观念里,“原夫明初诸儒,皆朱子门人支流余裔,师承有自,矩镬秩然。”[5]流风所及,生活在明代中叶的陈白沙早年也曾受朱熹哲学的影响,他自述道:“吾道有宗主,千秋朱紫阳”[6]279。青年陈白沙拜师学宗朱熹的江西大儒吴与弼,但他对吴与弼无所不讲的儒学知识传授总觉“吾心”与蕴含在圣贤之书中的“此理”实在难以凑泊吻合。因此在其后为学过程中,陈白沙不断反思,积极探索,建立起以心为本的教育哲学基础,高扬主体的创造性,要求学者充分发挥主体意识,“君子一心,万理完具,事物虽多,莫非在我”[6]68,“终日乾乾,只是收拾此理而已。此理干涉至大,无内外,无始终,无一处不到,无一息不运。会此则天地我立,万化我出,而宇宙在我矣”[6]517,彰显人的自我体认和独立思考精神。于是,他高度重视“心”的作用,主张学道自觉以明“理”:

身居万物中,心在万物上[6]517。

人争一个觉,才觉便我大而物小,物尽而我无尽[6]243。

君子一心足以开万世,……夫天地之大,万物之富,何以为之也,一诚所为也? 盖有此诚,斯有此物,则有此物,必有此诚。则诚在人何所? 具于一心耳。心之所有者此诚,而为者此诚也。天地之大, 此诚且可为, 而君子存之, 则何万世之不足开哉![6]57

为学当求诸心,必得所谓虚明静一者为之主,徐取古人紧要文字读之,庶能有所契合,不为影响所附,以陷于徇外自欺之弊:此心学法门也[6]68。

认为天地万物都是“心”的创造,为学者不要拘泥于一事一物,要自作主宰,陶冶性情,能够为天地立“诚”,开显生生不已的精神风采。由此,他格外注重君子人格的养成,因之而归纳出的“心学法门”,实际上即其教授弟子的教育本体论主张。

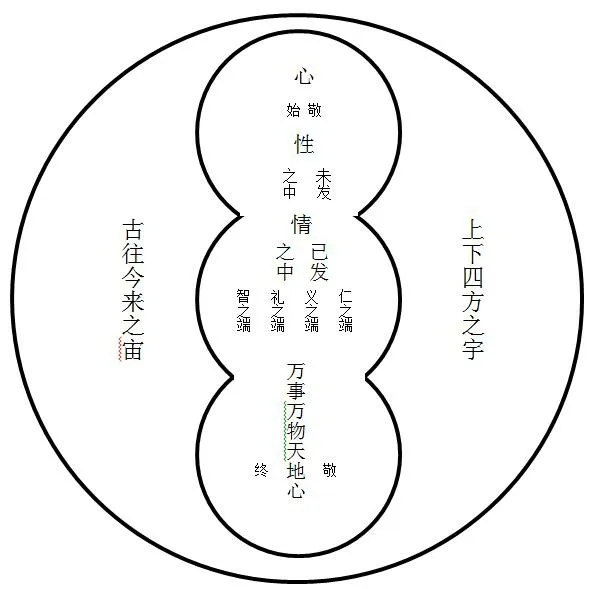

作为陈白沙的衣钵弟子,湛甘泉进一步发展其师以心为本的教育思想命题。关于“心”的含义,湛甘泉一方面领悟陈白沙“心学法门”的思想要义,将心作为思维的机能器官,另一方面也将心视作教人安身立命的本体所在,深入阐释“心”与“性”“情”以及天地万物的关系,并用一个圆图加以说明,取名为“心性图”,且专门写了一篇叫《心性图说》的文章。心性论是陈湛心学教育流派的基石,也是陈湛心学教育流派的重要理论组成部分。《心性图说》全文仅有259个字,却言简意赅地表达出湛甘泉关于心性的基本观点。湛甘泉的《心性图说》见图1:

图1 湛甘泉“心性图”

湛甘泉的“心性图”用上中下三个小圈来表示三个阶段,从心、性的“未发”开始,中经“已发”,直至天地万物的化育完成,这一过程始终贯穿着“心”,离不开心的统摄与作用。三个相互贯通的小圈之外的大圈则表示心浑然与万物为一体,古往今来,上下四方,心无所不包,天地无内外,心也无内外。发展到中间的小圈中,心与外在的万物一经接触则会产生一定的感应,进入到“已发”的中正和谐状态,性便呈现为情。因为其中一直有“敬”在起着作用,情便自然表现为“已发”的中正状态。一旦落实到具体的伦理境遇,性最为突出的具体表征就是“仁义礼智”四端之情。经过前面两个阶段的变化,到达最下面的小圈时,心依然藉助“敬”的作用,加上第二阶段中圈的“已发”之情的介入,经过主体认识的投射和观照,意向性的“万事万物天地”之心则油然而生。这样一来,“包与贯实非二也”[7]487,心所贯通和心所包涵完全融为一体。很显然,三个小圈的工夫与境界相辅相成,缺一不可。它与大圈中所标示的“上下四方之宇,古往今来之宙”十二字箴言也是如此。虽然这十二字箴言深受宋代心学奠基人陆九渊“吾心即是宇宙,宇宙便是吾心”心本体的思想影响,但从“心性图”的勾画和《心性图说》诠释的“包”“贯”的这一形式与内容实为湛甘泉的一大教育理论创举,可以看出不仅有超越陆九渊心学之处,也有超越二程、朱熹理学之处,其中还不乏超越其师陈白沙之处。

首先,湛甘泉对心的概念赋予了明确的“合二为一”要义。湛甘泉虽把心分为本体意义的心和伦理意义的心,但强调本体意义的心和伦理意义的心是一体两面,是一个事物的两个方面,而不是两个事物的不同方面,认为本体意义的心落脚于宇宙总体上,用此心观照到的应是浑然万物为一体的宇宙全体;伦理意义的心则高扬个体的主观认识能力,养成修己以安人的理想人格,而在此过程中体验到的是经过伦理情感的投射,进一步升华为鸢飞鱼跃的即道德而超道德的审美境界。“心也者,包乎天地万物之外而贯夫天地万物之中者也。中外非二也。天地无内外,心亦无内外,极言之耳矣。”[7]487天地间存在的所有事物,皆可由心来认识。心内的认知和心外的世界的关系达成谐调一致,一定是充满生机的中正状态。这一中正的特质即物之理,物之性。“心包乎天地万物之外”言外之意,是人们在面对宇宙间每一心物合一的中正事物时,都应当“随处体认天理”,时刻体认体现在此心物合一之中正体上的性理。由于被体认到的绝非缺乏主体参与其中的纯粹客体实在,所以格物并非主观臆想而求之于外。正是因应于此,湛甘泉所倡言的“随处体认天理”思想旨趣,即希望每一个学者要适切地体认表现于具体事物上的天地之性理。

其次,相形于陆九渊、陈白沙和二程、朱熹思想,湛甘泉的心本体论和工夫论都有所发展。陆九渊的“心即理”和陈白沙“静中养出端倪”偏重于心的内在性,多强调境界之意而鲜有工夫之论,湛甘泉既多有境界之论,也不乏重视在具体事物上体认天地之心的工夫途径。也就是说,湛甘泉兼有二程、朱熹理学思想的缜密。湛甘泉虽然继承未发已发、格物致知等致思路径,但其思想重心在以“敬”体认表现于万物中的天地之性理。他没有拘泥于这些大儒未发、已发工夫的争辩上,而是主张贯通内外、始终的“敬”之工夫去随处体认天理。可以说,湛甘泉的“心性图”的建构和《心性图说》将心、性、情等重要概念贯穿起来的认知图景,在相当程度上有效克服了陆九渊、陈白沙和二程、朱熹等心性概念分析的不甚完整表达,纠正了他们心性教育的支离现象。

那么,王阳明对湛甘泉的“心性图”和《心性图说》看法如何呢?湛甘泉曾说:“盖阳明与吾看心不同,吾之所谓心者,体万物而不遗者也,故无内外。阳明之所谓心者,指腔子里而为言者也,故以吾之说为外。”[7]71从这几句话中可以侧面地了解王阳明对“心性图”和《心性图说》的评价。依照王阳明“心外无物”的意见,湛甘泉所谓的心存在析心与理、心与物为二的理论漏洞,会使心成为外在而无所不包的大口袋,所以王阳明认为湛甘泉的“心性图”和《心性图说》不够圆融,有外倾化的痕迹。当然,湛甘泉并不认同王阳明的说法。然而,尽管湛甘泉始终坚持心无内外之分的观点,事实上的确存在王阳明所说的心之外倾化问题。湛甘泉所谓“包乎天地万物之外,而贯乎天地万物之中”的心,实质上是与整个宇宙万事万物为一体的,即是“心性图”中所画的“大圈”所说的意思,这也就是他讲的:“何以大圈?曰:心无所不包也”,心体广大而精微,包贯天地万物之内外,这样一种高度独立、无所不能之心融客观于主观,以主观吞没客观,自然能够包罗天地万物。如此之心,与陆九渊的“吾心即是宇宙”中的“吾心”看似不同,实则不然。“心”既然可以超出主体,成为万物的本体,当然就不仅仅属于“我”的主观之心,而是具有了超出主体的客观意义。因此,从这一角度来看,我们就不难理解王阳明何以会认为湛甘泉之所谓“心者为外”的意见。

暂且不论王阳明的评论是否适切,《心性图说》无疑是反映湛甘泉心学教育理论的一篇名作。这里必须说明的是,湛甘泉心学教育理论不是为思辨而思辨,而是为其“随处体认天理”的为学旨趣和“知行并进”的修养工夫服务的。

二、为学旨趣:从学宗自然到随处体认天理

基于以心为本的本体价值立场,以陈白沙、湛甘泉为核心的陈湛心学教育流派提出“学宗自然”“随处体认天理”的理论命题,形成了一以贯之的为学旨趣。

陈白沙依据“天地我立,万化我出,宇宙在我”的心本思想,倡导“学宗自然”的为学旨趣。陈白沙心学教育理论的特质,是想引导学习者从程朱理学教育思想藩篱脱离出来,使他们更多地表现出精神创造的指引作用,通过生命的体验,进而成就人生理想。他给湛甘泉的信中反复提及“学以自然为宗”这一命题:

人与天地同体,四时以行,百物以生,若滞在一处,安能为造化之主耶? 古之善学者,常令此心在无物处,便运用得转耳。学者以自然为宗,不可不着意理会。[6]192

此学以自然为宗者也。……自然之乐,乃真乐也。[6]192-193

很显然,“自然”意味着个体自我的心灵自由,其突出表征是“无滞”。“心在无物处”,就是不要拘泥事物表象,而要涵养本心,与万物融为一体,以追求“孔颜乐处”的人生境界。陈白沙十分仰慕孔子和颜回的人格意志和精神生活,“孔子曳杖歌,逍遥梦化后”[6]285,“饭疏食饮水,曲肱谢游遨”[6]735,认为孔颜之间这种“自然”之境始终流淌着一种真实而快乐的精神。“学以自然为宗”这一命题可以概称为“学宗自然”。其基本要义就是每一个体都应以“自然”为法则,学习“孔颜乐处”的精神,抱有“自然之乐”的情怀,实现个体与他人、国家乃至天下的和谐化成。将这一为学旨趣落实在如何处理好读书的问题上,陈白沙是这样主张的:

学者苟不但求之书而求诸吾心,察于动静有无之机,致养其在我者,而勿以闻见乱之,去耳目支离之用,全虚圆不测之神,一开卷尽得之矣。非得之书也,得自我者也。盖以我而观书,随处得益,以书博我,则释卷而茫然。[6]20

求索书本是博,自得吾心是约,而通过独立思考,体察动静有无之间,不人云亦云,将书本所蕴含的精神化入于我则是由博返约。所谓“非得之书也,得自我者”,是说书本固然要学,但不要一味迷信书本以及师长,最重要的是要把“心”作为觉悟之机纽。否则,就会释卷而茫然不知所措。陈白沙认为程朱理学主张由道问学着手而延及尊德性的为学路径,无法根本上处理好读书与穷理之间的关系。因此,他十分注重独立思考精神的养成,教育学生努力达到“自得”的境界。

在陈白沙看来,知识可以一分为二:从积累而来可言说的知识,从非积累而来不可言说的知识。这两类知识都需要发挥人的主观能动性,特别是后一类知识,如蕴含在圣贤典籍里的义理一定专心去学,通过自我与文本知识的再生成,进而才能在自由审美的心性中与圣贤所讲的义理相知相契,“义理须到融液处,操存须到洒落处”[6]131。为此,他对学界标宗立派而固步自封的风气十分反感,“今之学者各标榜门墙,不求自得,诵说虽多,影响而已,无可告语者”[6]193,认为读书之道应天天而有所新,博览群书而有所得,“千卷万卷书,全功归在我。吾心能自得,糟粕安用耶”[6]728,大胆指出包括六经在内的群籍有可能脱变为糟粕。何以致之? 陈白沙断言: “读书不为章句缚,千卷万卷皆糟粕”[6]323,学习经书不求甚解,机械地寻章摘句,甚至完全是为求取功名利禄而埋首经书,即是习得再多的知识亦是有害心性修养的糟粕。他进而指出:“抑吾闻之: 六经,夫子之书也;学者徒诵其言而忘味,六经一糟粕耳,犹未免于玩物丧志”[6]20,“读书非难,领悟作者之意,执其机而用之,不泥于故纸之难也”[6]152。为了以防经书沦落糟粕的地步,陈白沙希望为学者不要盲从圣贤言论,要敢于怀疑,善于独立思考,务必要把经书所蕴涵的道理转识成智。正是怀有这种教育情怀,他对其时读书人热衷科举功名而埋首故纸极为反感,指责他们支离儒家元典的人文精神。学贵知疑、反省内求、注重自得这样一种心学的教育理论应是一剂良方。正是基于这样的考量,陈白沙把“学宗自然”的为学态度及其精神称作“自得”“浩然自得”:

孟子云: “我善养吾浩然之气。”山林朝市一也,死生常变一也,富贵贫贱夷狄患难一也,而无以动其心,是名曰“自得”。自得者,不累于外,不累于耳目,不累于一切,莺飞鱼跃在我。知此者谓之善,不知此者虽学无益也。[6]825

士从事于学,功深力到,华落实存,乃浩然自得,则不知天地之为大、死生之为变,而况于富贵贫贱、功利得丧、屈信予夺之间哉![6]8

从以上论述不难看出,陈白沙强调的“自得”,一言以蔽之,就是持守独立思考、学贵知疑的态度,成就知识学习与精神涵养融通的人生境界。

如果说“学宗自然”是陈湛心学教育流派主体性教育原理的一个基本形式,那么“随处体认天理”则是一个完备形式。陈白沙着重在“自然”“自得”范畴上发表议论而建构心学教育哲学,其“心学法门”的特色在于探究从“心理相分”到“心理合一”的路径,而后向往“心”与“道”凑泊吻合之后,达至“心俱万理”“宇宙在我”之境。陈白沙之所以学术衣钵传与湛甘泉,最关键的因素就是湛甘泉提出了“随处体认天理”的创新命题,弥补了自己理论上的不足。湛甘泉早年从学于陈白沙时,陈白沙称赞他说:“发来书甚好。日用间随处体认天理,着此一鞭,何患不到古人佳处。”[6]193所谓“古人佳处”,实质就是陈白沙倡言的“自然”“自得”,也是湛甘泉所追求的成人境界。湛甘泉经过切身经验和不断思考,使得“随处体认天理”这一理论逐臻完善。“随处体认天理”既是陈湛心学教育流派体系的根本宗旨,也是其治学的基本原则,亦是其特有的教育方法。那么,究竟何谓“随处体认天理”?

首先,“随处体认天理”是随时随地、动静相通的。“天理”作为湛甘泉伦理思想的核心范畴,是人之本质属性和道德理性的统一。针对王阳明关于格物问题的来信,他解释说:“吾之所谓随处云者,随心、随意、随身、随家、随国、随天下,盖随其所寂所感时耳。”[7]72此外,在写给顾应祥的一信里,还特别说明“随处体认天理”与湛甘泉本人倡导的知行并进是息息相关的,“所谓‘随处体认天理而涵养之’者也。若然,则知行并进矣”[7]71。强调不论动时或静时,也不论什么地方,都可以体认天理,这是自己对陈白沙“静养端倪”不受时空限制的更加完善的理论表达。

其次,“心”作为认识主体,认识的过程就是“随处体认天理”的过程。湛甘泉批评王阳明“物为心意之所著”的观点:“格物之义以物为心意所著,兄意只恐人舍心求之于外,故有是说。不肖则以为人心与天地万物为体,心体物而不遗,认得心体广大,则物不能外矣,故格物非在外也。”[7]56主张心体广大,是内非外不能叫做“心”,内外合一才能称之为“心”,因而认为物本身并不是心意的表现。

湛甘泉又以天理作为心之本体。从伦理教育的意义上来看,“要在察见天理”[7]56,“要在随处体认天理而已,体认者心思之用也”[8]60,由此希望为学者要以孔子为榜样,随时随地体认天理:

体认天理,而云随处,则动静心事,皆尽之矣。若云随事,恐有逐外之病也。孔子所谓居处恭,乃无事静坐时体认也。所谓执事敬、与人忠,乃有事动静一致时体认也,体认之功贯动静显隐,即是一段工夫。[9]904

认为孔子“居处恭、执事敬、与人忠”是一种很好的“随处体认天理”的修养工夫。

其三,以“随处体认天理”来成就“仁熟义精”的人生理想。根据心为本为体、事物为末为用的思想,湛甘泉发展与完善对陈白沙“心”的认识功能看法,形象地提出“识种子”:

学者须识种子,乃不枉了功夫。何谓种子?即吾此心中这一点生理,便是灵骨子也。今人动不动只说涵养,若不知生理,徒涵养个甚物?……精神在卵内,不在抱之者,或人之言,亦不可废也。明道先生言“学者须先识仁”。[7]111

强调涵养的目的是为了察知天理,只有认识了天理(亦曰“仁”“义”)才是真知。所谓“种子”,其实就是指孔孟提倡的以“仁”“义”为善端的道德意识。道德是可以通过修养来养成的,而孔子无疑是成就“仁熟义精”之境的典范。明乎此,则不难理解他给王阳明书信中这样的表达:

殊不知孔子至圣也,天理之极致也,仁熟义精也。然必七十乃从心所欲不踰矩。人不学,则老死于愚耳矣。[7]72-73

“仁熟义精”可谓孔子“从心所欲不逾矩”修养境界的真实写照。孔子穷其一生都在学习中,对所学所感皆娴熟于心,到处随心所欲都能自由而自在。为学者须以孔子为榜样,努力成就“仁熟义精”的境界。无论“终日酬酢万变,朝廷百官万事”抑或“金革百万之众,造次颠沛”,只要“澄然无一物,何往而不呈露耶”[7]124,何愁不能“随处体认天理”:

须是义精仁熟,此心洞然与之为体,方是随处体认天理也。[9]910

一个人若能进入“仁熟义精”的境界,其自身的行为方式、生活状态则无一不是“随处体认天理”。

三、修养工夫:从静养端倪到知行并进

一切教育活动,不论知识教育还是人格教育都离不开教育方法的探索和实践。就教育方法论视角而言,相形于知识教育,陈湛心学教育流派更加重视人格教育层面的涵养理论建构。

陈白沙四十多年讲学生涯一直视“静坐”为自己示教的不二法门,教诲弟子:“为学从静坐中养出个端倪来,方有商量处”[6]135,希望他们能够在“主静”的过程当中养出“端倪”。但“端倪”究竟是何物?黄宗羲曾直截了当地指出:“静中养出端倪,不知是何物?端倪云者,心可得而拟,口不可得而言,毕竟不离精魂者近是。”[9]5用现在的话语来讲,与精魂类似的“端倪”就是通过人的自省和自我观照的工夫涵养出的人格气象。质言之,健全的人格气象并非与生俱来。陈白沙主张“静坐”是一个人修养的基本工夫,就像《大学》所讲:“知止而后有定,定而后能静,静而后能安”,能够知其所止,止于至善,意志就能坚定;意志坚定,心里就能平静。人若能秉持初心,持守“静坐”工夫而专心致志,毫无杂念,其待人接物则能做到理智而公允。

湛甘泉对陈白沙“静养端倪”功夫学说是基本肯定的。他循沿陈白沙的思想进路,得出这样的表述:

谓以静为学则不可,谓静为非学亦不可。静中有见,则是静而无静也;动中有见,则是动而无动也。静中养出端倪,为初学者言之,此个端倪,天之所以与我者,非外烁我也;我固有之也,但其汩没之旧,非静养之,则微而不可见,若彼濯濯耳。[7]55

认为“静坐”作为初学者的涵养方式是非常必要的。人固有之的“端倪”——“善端”,即人的道德本性,本源上并非外在于我,但因长时间的蒙蔽,如不通过“静坐”这一方式来洗涤蒙在本体之心上的烟尘,就无法使心中的“端倪”呈现出来。所以,陈白沙经常教自己的弟子静坐。可以说,这一教育传统在陈白沙创建的江门学派一系中是比较突出的,像陈白沙亲炙弟子张诩、林光、陈庸及其弟子,都是这样传承的。

作为陈湛心学教育流派的集大成者,湛甘泉并不一味赞成“静养端倪”的修养工夫,特别是当初学者已大有长进,则无需拘泥于“静坐”。湛甘泉强调,所谓“动”“静”,两者之间其实并无可分的边界,只要自我的本体之心澄然无一物,无私无欲而毫无杂念,“天理”在任何状况下皆能彰显出来,如此何须等待“静坐而后见”?由此,他进一步指出,“静坐”的修养工夫是“默坐澄心法”,但若是不能善用它,则有脱离心学教育的轨道,而有入禅之嫌:

学者须识种子,乃不枉了功夫。何谓种子?即吾此心中这一点生理,便是灵骨子也。今人动不动只说涵养,若不知此生理,徒涵养个甚物?释氏为不识此种子,故以理为障,要空、要灭,又焉得变化?[7]111

心学教育的涵养意在明天理(亦曰“理”),但以禅宗为代表的佛学教育则将涵养的对象“理”看成“障”,教导人们去向往“空”“灭”的境界。湛甘泉当然懂得陈白沙“静养端倪”的教育意图不是教人皈依佛教禅宗,而是希望初学者能真切地体悟心中的“善端”而完成作圣之功。所以,他针对陈白沙近禅之说,作了掷地有声的辩解:

石翁养出端倪之说,正孟子扩充四端之意,必先体认得这端倪,乃可就上加涵养之功,否则养个甚物?此便是头脑处。世儒反疑此以为禅,真痴人前不可说梦。[10]1829

明确揭示陈白沙提倡的“静养端倪”即是孟子的“扩充四端”说,世间俗儒对先师的误解犹如痴人说梦。另外,湛甘泉在给陈白沙诗教意蕴的阐释中[11],对有关“静养端倪”之诗也进行了学理性的辩护,如他给《和杨龟山此日不再得韵》的诗教意蕴点评指出:“夫先生主静, 而此篇言敬者, 盖先生之学, 原于敬而得力于静。随动静施功, 此主静之全功, 无非心之敬处。世不察其源流, 以禅相诋,……过矣。”[6]135认为陈白沙的思想学问得力于“静”而源出于“敬”的涵养,“主静”的根底全在于对“天理”的敬畏,人们切不可以禅学的立场去解读“静养端倪”涵养工夫。总之,对“静养端倪”涵养工夫以禅相诋,那就大错特错了。

如果说给“静养端倪”修养工夫进行理论辩护略显被动的话,那么湛甘泉张扬“知行并进”修养工夫无疑是其教育理论自觉和自信的主动诉求。实事求是而论,湛甘泉是明代心学教育思潮中明确提出“知行并进”说的首倡者。其实,湛甘泉提倡此说,除了试图完善陈白沙“静养端倪”修养工夫之外,还有一个重要因素,即旨在反对王阳明的“知行合一”说。

基于“随处体认天理”的教育立场,湛甘泉极力主张知行并进,认为知和行之间难以分割,真正的知便是努力的行,真知和力行是齐头并进的。他说:

就知就行,就讲就行,…… ,顷刻相离不得。路之中途便有多岐三叉处,不讲知之,即一步不能行;若不行,即不到得路岐三叉可疑处,又从何处讲得?故在家时讲歧路,恰似说梦也,即一言亦不可有矣。道通所谓贵在知所先后,却似分作两截看了。知行心事无有先后。[7]109

湛甘泉时常教导学生一定要认识和把握知行并进的这样一种内在联系。为此,他指出:

知者行之几,行者知之实。孟子曰:“智之实,知斯二者弗去。”然而知行并进也矣。[10]20

强调知行双方相互依赖,相互促进。所谓“几”是“几微”的意思,意即意识活动的知是行之初始未形的阶段,行则是知的真正落实。

在宋明心学教育理论中,知行问题是一个备受关注的问题。王阳明认为程朱理学教育把知和行分作两事是不恰当的。为了纠正知行分离的弊端,他提出“知行合一”说,强调知和行只是一个工夫。其最著名的观点是:

知是行的主意,行是知的工夫;知是行之始,行是知之成。[12]

湛甘泉对王阳明主张知行两者之间的统一性,深表赞同。他说:“至于‘知者行之始,行者知之成’,其说则是也。”[10]411然而,湛甘泉认为,仅仅注意到这一点是不够的,因为知、行各自还具有相对的独立性。有一次,当弟子卢守益和他讨论知行观时,卢守益说:“知与行乃初学入头第一大关。阳明先生知行合一之说,虽圣人复起不能易。晦翁却分孔子告子贡一贯章曰以知言,曾子一贯章曰以行言,是截知行为两事。岂子贡独务知,曾子独务行哉?此真晦翁专意注述,理未融会处。”[13]卷26,《答问》卢守益高度评价王阳明的“知行合一”学说,认为孔子在世的话,也会同意王阳明的“知行合一”说,因为它有助于救正朱熹的“知先行后”说。湛甘泉却认为王阳明的“知行合一”说不如自己的“知行并进”观来得圆融一些。所以,他对卢守益明确地说道:

知行二者不浑得,亦不离得,只是知行并进。[13]卷26,《答问》

而当另一个弟子郭应奎提问说:

《传习录》有“知者行之始,行者知之成。知是行底主意,行是知底工夫。知是行之明觉精察处,行是知之真切运用处”,此知行合一之说,精矣。[13]卷28,《答问》

郭应奎与卢守益一样,并不掩饰对王阳明“知行合一”观的认同。而湛甘泉却认为,王阳明的“知行合一”说蕴含许多理论上的瑕疵,其中一个突出的问题是将知、行混为一谈,在重视“知行合一”相通为一时,抹杀了两者的独有内涵及阶段上的差异。对此,湛甘泉给出的回答是:

既云知行合一,更不必始与成等云云,既分始与成等云云,元不是合。[13]卷28,《答问》

这句话中的“始与成”所指的对象就是王阳明常说的“知者行之始,行者知之成”“知是行底主意,行是知底工夫”“知是行之明觉精察处,行是知之真切运用处”等涉及知行之辩的几大命题。既然有“始”有“成”的区别,就说明“知”和“行”原本各自具有相对的独立性,怎么能说“知”“行”两者的本来面目是“合”呢?也就是说,湛甘泉从根本上不同意将“知”“行”两者完全等同起来。

结合湛甘泉的“随处体认天理”为学旨趣来看,湛甘泉把“知行并进”视作一个重要的修养工夫,“夫学不过知行,知行不可离,又不可混。”[7]63“孔子告哀公则曰‘学问思辨笃行’,其归于知行并进,同条共贯者也。”[7]72主张认知过程和实践活动是 “同条共贯”的过程。为了让人们容易理解他的“知行并进”观,湛甘泉作了一个形象的比喻,“知行并进,如目视而足履,学之道尽于此矣”[8]246要“随处体认天理”,取得好的学习效果,就须做到“目视”“足履”相互配合,即“知行并进”。那么,到底怎样做到“知行并进”?湛甘泉指出:“知行并进,学问思辨行所以造道也,故读书、亲师友、酬应,随时随处皆求体认天理而涵养之,无非造道之功。”[9]882“知行并进,果确一心,则难者易矣,何难之有?此进德修业之要,学者不可不知也。”[8]275-276通过后天的读书学习,师友交往、日常生活等等,使内在的德性向外扩展到社会,特别是解决好德业和举业之间的两难,则可实现修身齐家治国平天下的人生理想。反之,仅仅向内涵养而漠视向外的学习和实践,就很难化德性为德行,从而无法实现个人的自我价值和人生理想。

平实而论,若与阳明学派比较,甘泉学派奉行“知行并进”的修养工夫,有所见亦有所蔽,其最大的弊端就是重行而轻知的倾向,恰如甘泉学派二传弟子唐伯元的评价:“湛门诸君子,虽其风动不及姚江,而笃行过之。”[9]1020

综而言之,但凡一个成熟的教育流派,必有其所契时代的教育主张和方法。陈湛心学教育流派因应时代的教育问题在学理上形成了颇具特色的理论建构,比肩于阳明学派,影响甚大,特别是经甘泉学派所创的三十五所书院,四千弟子遍及南北,不仅使岭南心学播向全国,而且提升了整个明代心学教育的学术性,使其愈加深入而完备,即如黄宗羲所言:“有明之学,至白沙始入精微。其吃紧工夫,全在涵养。……至阳明而后大。”[9]79屈大均指出:“阳明之学,多繇甘泉启发。”[6]922