建安二十二年疫灾与建安文风的转变

2018-12-06高云波石小英

高云波 石小英

(云南师范大学 历史与行政学院,云南 昆明650500)

东汉末大疫对于汉魏文学群体的影响研究颇引得学界关注,张兰花教授在其博士论文《曹魏士风递嬗与文学新变》第四章第一节《疫灾与哀情:曹魏文学人生意识的转变》中,以建安二十二年大瘟疫事件影响士人生命意识为视角,观察凸显在文学中的疫灾哀情以及与灾疫概念相对立的祥瑞文化、九锡文与禅代礼文的聚兴,并藉此而发展转变的“正始之音”[1],观点别具一格。笔者在前人研究基础上,不揣谫陋,解读有关文献,尝试从史学角度,以东汉末年建安二十二年(公元217年)所发疫灾为基点,对建安文风转变成因及影响作一探讨,以补前述。

一、从建安二十二年疫灾说起

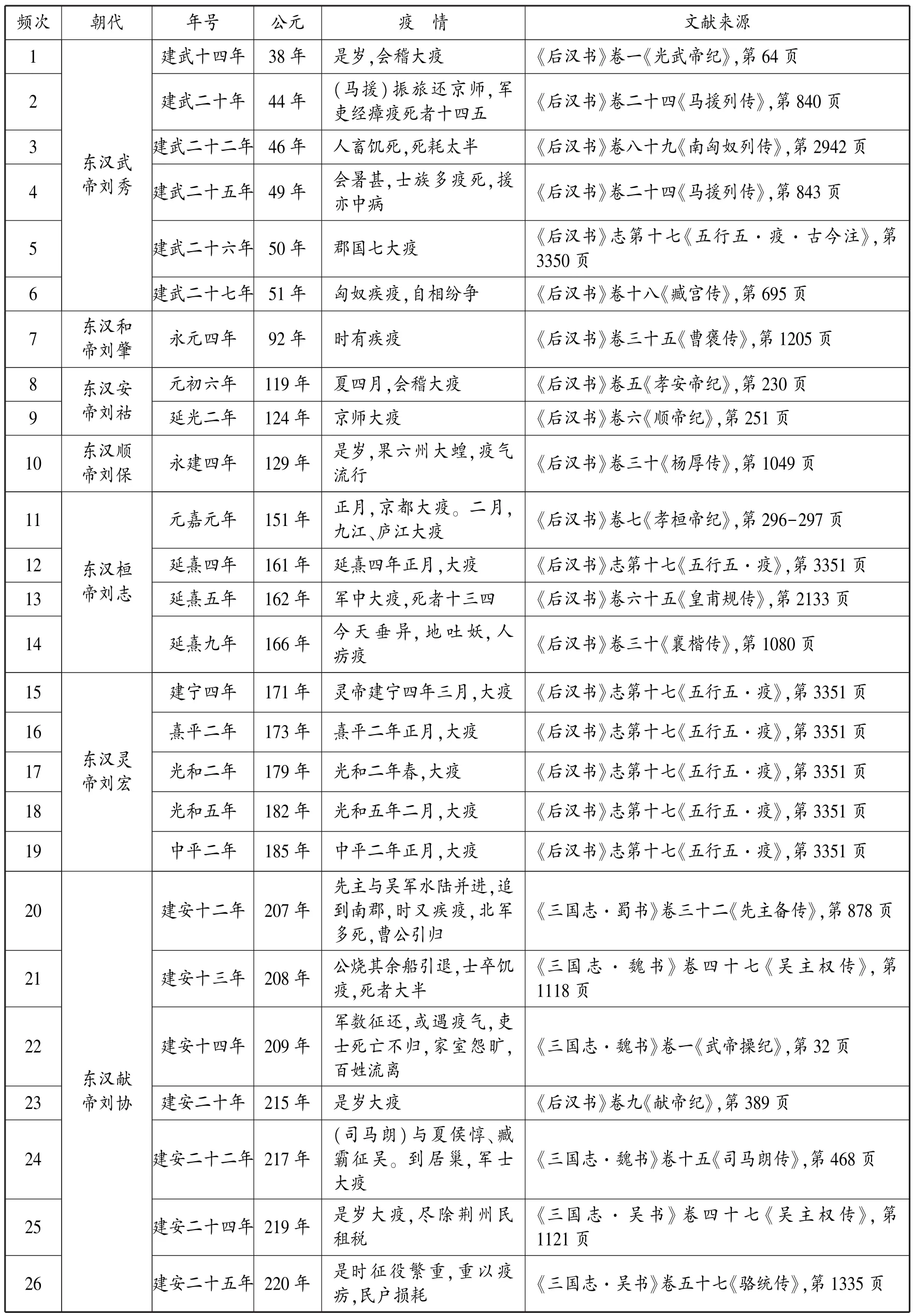

东汉自光武建武元年(公元25年)至献帝建安二十五年(公元220年)196年间,是我国历史上疫灾高发时期,疫灾频率之高、程度之烈、持续之久、传播之广世所罕见。据正史《后汉书》[2]及《三国志》[3]记载(疫情见表1),东汉时期有26个疫灾年份,较为集中于光武帝、桓帝、灵帝、献帝时期,除去其他自然灾害,也不论畜患疾疫,单就人患疫疾而言,平均约每13年即发生一次,颇为频繁。其中汉献帝时期有七个灾年,约占总体灾情的27%,为最重。东汉疫灾中有五次颇为引人注意,光武帝建武二十年(公元44年)疫情发于马援南征交趾,建武二十七年(公元51年)疫情起于匈奴内讧,汉末桓帝延熹五年(公元162年)疫情起于军旅,汉献帝建安十二年(公元201年)疫情起于官渡之战,建安二十二年(公元217年)疫情起于曹魏东征孙吴,几次疫情的爆

发均随战乱而生,且经年累月,不但酿成“家室怨旷,百姓流离”的人口减损惨剧,而且通过“尽除荆州民租税”“时征役繁重,重以疫疠,民户损耗”的表述,说明已经严重影响到社会生产,造成经济萧条。据《后汉书》记载,汉末人口锐减触目惊心:

表1

永寿二年(公元156年),户千六百七万九百六,口五千六万六千八百五十六人,垦田亦多,单师屡征。及灵帝遭黄巾,献帝即位(公元189年)而董卓兴乱,……三十余年。及魏武皇帝克平天下,文帝受禅,人众之损,万有一存。景元四年(公元263年),与蜀通计民户九十四万三千四百二十三,口五百三十七万二千八百九十一人。又案正始五年(公元244年),扬威将军朱照日所上吴之所领兵户凡十三万二千,推其民数,不能多蜀矣。昔汉永和五年(公元140年),南阳户五十余万,汝南户四十余万,方之于今,三帝鼎足,不逾二郡,加有食禄复除之民,凶年饥疾之难,见可供役,裁若一郡。以一郡之人,供三帝之用,斯亦勤矣。[3]3388

汉末桓帝初年(公元156年),天下户数尚以千万计,人口尚存五千万有余。而不及百年,至三国末年魏元帝曹奂景元四年(公元263年),民户唯以百万计,人口仅余五百余万。几至十去其九,总数竟不逾汉末两郡。人口减损虽涉因驳杂,不能单一归咎于疫疾流行,诸如战争损耗、其他自然灾害频发、人口流徙以及世家豪族侵夺国家编户人口为其“部曲、佃客”,较之疫疾更应视为首推因素,但由于疫灾爆发而致“凶年饥疾之难”频现记载,足见疫灾为人口损耗因素之一,也足见疫灾程度之烈。日本学者上田茂树总结汉末大疫影响曾道:“在东汉的末代,中国有十一年间,继续流行凶猛的疫病。……在那里医术还不会发达的古代世界中,这种疫病究竟猖獗到了什么程度,很难于想象。因为出了无数的死者,所以人口就非常稀薄,国民的气势也十分消沉,许多耕地因劳动力的穷乏而抛弃,财政也陷于困难之境了……”[4]

集中爆发于建安二十二年(公元217年)的大疫,就凸显了令人惶恐不安的态势。据《三国志·魏书·司马朗传》记载,东汉献帝建安二十二年(公元217年),曹操遣夏侯惇、臧霸开始南下征吴,当“到居巢(今属安徽巢湖市),军士大疫”,可见,此次疫灾的爆发如前揭起于军事活动。对此状况,曹操急命“(司马)朗躬巡视,致医药”,但疫情猛烈,官居丞相主簿的司马朗(司马懿之兄)“遇疾卒”,时年47岁[3]458。而此时随军出征的“建安七子”之一的王桀亦不幸死于疫疾,时年41岁[3]599。随着军队的开拔,这场疫灾随即蔓延开来。据《三国志·吴书·骆统传》记载,“是时征役繁重,重以疠疫,民户损耗”。骆统曾上书孙权:“三军有无已之役,江境有不释之备,征赋调数,由来积纪,加以殃疫死丧之灾,郡县荒废,田畴芜旷,听闻属城,民户浸寡,又多残老,少有丁夫……”[3]1335甚至连孙吴横江将军鲁肃也于“建安二十二年卒”,时年46岁[3]1272。曹植在其著名的文论《说疫气》中描述该年的疫灾:“建安二十二年(公元217年),家家有僵尸之痛,室室有号泣之哀。或阖门而殪,或覆族而丧。……夫罹此者悉被褐茹藿之子,荆室蓬户之人耳……”[5]1019可谓详尽。范晔则将此次疫灾列入《后汉书·五行志》:“献帝建安二十二年,大疫。”[2]3351“冬,有星孛于东北。 是岁大疫。”[2]389建安二十三年(公元218年),曹操面对疾疫的肆虐,紧急颁布赡给灾民令,企望对灾害有所补救:“去冬天降疫疠,民有凋伤,军兴于外,垦田损少,吾甚忧之。其令吏民男女:女年七十已上,无夫子,若年十二已下无父母兄弟,及目无所见,手不能作,足不能行,而无妻子父兄产业者,廪食终身。幼者至十二止,贫穷不能自赡者,随口给贷。老耄须待养者,年九十已上,复不事,家一人。”[3]41建安二十四年(公元219年),疫灾扩至荆襄一带。据载,时孙权趁关羽围曹仁于襄阳之机,遣吕蒙偷袭关羽。十二月,关羽父子被擒,吴“遂定荆州”,无奈“是岁大疫,尽除荆州民租税”[3]1120-1121。建安二十五年(公元220年),曹操“薨”[3]1121,而此时疫灾已流至魏都。“皇帝(汉献帝)逊位,魏王丕称天子”[2]390,时曹丕在邺城,加之“鄢陵侯(曹彰)未到,士民颇苦劳役,又有疾疠,于是军中骚动。群寮恐天下有变,欲不发丧”[3]481-482。贾逵认为不可,勉强发丧将灵柩运往邺城。魏文帝黄初四年(公元223年)三月“是月大疫”[3]82。疫灾已遍及曹魏政权核心区域。而《宋书·五行志》五更为详述,“魏文帝黄初四年三月,宛、许大疫,死者数万”[6]。吴会稽王孙亮建兴二年(公元224年,魏齐王曹芳嘉平五年)“三月,(诸葛)恪率军伐魏。夏四月,围新城,大疫,死者太半。秋八月,恪引军还”[3]1151,疫灾依旧。

综上可见,建安二十二年(公元217年)的大疫确实持续久、波延广。此次疫灾起于建安二十二年(公元217年)至于孙吴建兴二年(公元224年),前后历时竟达八年,并随军队调动、战火蔓延四散开来,横跨黄河两岸,远及荆襄之地,魏、蜀、吴三境均受疫祸,正如袁祖亮先生所论,汉末三国“战区往往就是灾疫区”[7]。

二、建安文风的转变

文学创作源于生活、高于生活,闾阎市井、世风世貌必然是文学创作的源泉。汉末三国军阀混战,百姓流离失所,疫灾肆虐人间,两汉雄景顿显颓势,必然侵染文士创作风格,甚至扭转其时文风走向。以下就此分而述之。

(一)建安文士集团的凋零

面对建安二十二年疫灾的流行,除却传统惯用的灾中“躬巡视,致医药”,灾后减少赋役、给予“廪食终身”“随口给贷”等抚慰赈济手段外,甚至连《后汉书·皇甫规传》所载延熹五年(公元162年),征陇右“军中大疫,死者十三四。(皇甫)规亲入,巡视将士,三军感悦”[2]2133的“庵庐”临时军医设置此时也未见记述,反映了此时政府面对如此大疫,已显得捉襟见肘,甚至无可奈何的窘况。而东汉治疫名医张仲景在《伤寒卒病论集》中谈及建安早年的疫疾,自述:“余家族素多,向余二百,建安纪年以来①据宋向元先生考证,该书反映的疫灾情况,应为建安元年至建安十年,即公元196年至公元205年之事。详见宋向元.张仲景生卒年问题的探讨[J].史学月刊,1965(1)。,犹未十稔,其死亡者,三分有二,伤寒十居其七。”[8]在当时生产力及医术相对落后的年代,医者面对疫疾的蚕食尚不能保全其家,何况他者。而建安文士集团是否如曹植所说“若夫殿处鼎食之家,重貂累蓐之门,若是者鲜焉”[5]1019呢?《三国志·魏书·孔融传》载“(建安)十三年,(孔)融对孙权使,有讪谤之言,坐弃市”[3]372,《三国志·魏书·阮瑀传》载“阮瑀以(建安)十七年卒”[3]602,二人先已故去;《三国志·魏书·王桀传》载,七子之一的王桀“建安二十一年,从征吴。二十二年春,道病卒,时年四十一”[3]599死于征吴途中;据《三国志·魏书·阮瑀传》载“(徐)幹、(陈)琳、(应)玚、(刘)桢二十二年卒”[3]602,这几位均死于建安二十二年。至此“建安七子”全部离世,直接造成了文学史意义中的建安邺下文人的集体消亡,建安文坛干将仅剩二曹(曹丕、曹植)存世,“建安文学”创作力量顷刻由盛遽衰,昔时绚丽酬赠之“建安文风”几成绝响。

(二)建安文风的悲情流露

身为曹魏政权的继承者,又是“建安文学”士人集团核心成员的魏文帝曹丕,目睹社会动荡、战乱纷繁,伴之疫灾泛滥、苍生蒙难的状况,顿足制疫乏力,怜悯同道身陨,其悲戚、无助之情可想而知。曹丕为东宫时就曾无奈慨叹“疫疠大起,时人凋伤”,在建安二十三年(公元218年)《与吴质书》中回忆当年与建安才子“昔日游处,行则连舆,止则接席,何尝须臾相失!每至觞酌流行,丝竹并奏,酒酣耳熟,仰而赋诗。当此之时,忽然不自知乐也”。感慨万千,而如今却因“昔年疫疾,亲故多离其灾,徐、陈、应、刘,一时俱逝,痛何可言邪!……谓百年已分,可长共相保,何图数年之间,零落略尽,言之伤心”[3]608令人感伤。甚至在《与王朗书》末发出“余独何人,能全其寿”的绝望之问。故以其为代表的建安遗士作品,此刻颇多显露慨叹人生无常、朝不保夕、恍惚沉沦的尚悲之风。如曹丕《善哉行》中的“人生如寄,多忧何为”[9]36,《大墙上蒿行》中的“人生居天地间,忽如飞鸟栖枯枝”[9]41,以及曹植《薤露行》中的“人居一世间,忽若风吹尘”[9]65,《浮萍篇》中的“日月不恒处,人生忽若寓”[9]74,《送应氏》二首中的“天地无终极,人命若朝霜”[5]554,《赠白马王彪并序》其五中的“人生处一世,去若朝露晞”[9]143等等,均与前期建安士人集团邺下的欢畅纵情,“关东有义士,兴兵讨群凶”[9]8的群情激昂,以及“东越河济水,遥望大海涯”[9]27的执着奋进形成了鲜明的反差。受其影响,同时代的《古诗十九首》中类似诗句就更多,如:“人生天地间,忽如远行客”[10]4“人生寄一世,奄若忽飚尘”[10]6“人生不满百,常怀千岁忧”[10]22都流露出一种悲情的色彩,借种种意象渲染、映衬作者苦难和离殇之情,铺陈了一种生死未卜、前途渺茫的尚悲基调。

(三)宗教义理主题的融入

面对汉末三国疫灾当道的困顿世情,一方面两汉以来无病呻吟、自我沉醉,且远离现实、毫无意义的空洞文赋创作必然被社会所抛弃,渐失话语;另一方面作为社会文学风尚的建安文士面对疫灾的毁灭性打击,流露痛感挚友陨丧、面对死亡威胁而生的挥之不去的悲哀与无奈,迫切渴望摄取宗教因素聊以慰藉,一抒胸中苦闷,寻求身心解脱。本意借宗教主题获得消极的依靠与慰藉,却顺势摆脱了拘泥于汉魏迤逦文风的桎梏,丰富了创作素材,文风为之一振。首当其冲是道教游仙主题的融入。建安的疫病与战乱,促进了其时医学的发展,如张仲景的《伤寒杂病论》一度成为后世治疫的医典,直至仙药、仙丹的泛滥,士人集团开始将长生不老与羽化成仙联系起来,使建安文风渗透了更多的道教游仙色彩,产生了一批独具特色的游仙诗。如曹丕的《折杨柳行》[5]272、曹植的《升天行》[5]596《五游咏》[5]663《远游篇》[5]665等均属此范畴,诗中写道:“九州不足步,愿得凌云翔。……徘徊文昌颠,登陟太微堂。……王子奉仙药,羡门进奇方。服食享遐纪,延寿保无疆。”[5]663-665诗人凭借“凌云”登顶“文昌颠”,漫步于仙境“太微堂”与仙人享用“仙药”,求得万寿无疆、长生不老,打破了神、我间的界限,流露出诗人渴望离开凡世、羽化成仙,求长生不老,获得道仙般永世长存的出世态度。此时的佛教因素特征虽不甚明显,但援道释儒、以释解道的观念对建安文学的影响却也可见一斑,如曹植对魏明帝曹睿的劝谏诗“太极定二仪,清浊如以形。三光照八极,天道甚着明”[5]650中“太极”“二仪”“三光”“八极”的意象虽属道教,但佛教“照”“明”的普济意旨却显含其中。据《法苑珠林》卷三十六载“(曹)植每读佛经,辄流连嗟玩,以为至道之宗极也。遂制转赞七声,升降曲折之响。世人讽诵,咸宪章焉”。并且还从“游鱼山,忽闻空中梵天之响,清雅哀婉,其声动心。独听良久,而侍御皆闻。植深感神理,弥悟法应。乃摹其声节,写为梵呗”[11]中引佛入音,可见佛教元素确实已经融入其文艺创作之中,且已驾轻就熟,独具特色。

这种突破自我、超越现实,面对世事难料、生命无常的困扰,寻仙求佛的问道旨趣,既是消极遁世的自然依附,也是穷究生命义理、思考哲学命题的“正始玄风”之滥觞。正如刘师培先生论及此时文风所说:“迨及建安,渐尚通侻;侻则侈哀乐,通则渐藻玄思。”[12]可谓贴切。

(四)著论“千载之功”的迫切选择

李泽厚先生论及魏晋文士“外表尽管装饰得如何轻视世事,洒脱不凡,内心却更强烈的执著人生,非常痛苦。这构成了魏晋风度内在的深刻一面”[13],正是此时建安遗士在经历现实的苦痛打击后重振雄风的真实写照。残存文士勇敢地尝试将创作视角转向现实,处理实际,关注世俗民生,走上担负社会责任、追求建功立业、穷究生命义理的“自觉”塑形之路,在多元取舍中,寻求“文章之无穷”[5]525奥义,感悟出“文章经国之大也,不朽之盛事”[5]525的飞跃性认识,在深感生命易逝、时光短暂的惶惑之后,急切渴求扬名立世、建言立功,开始由纵情虚无的创作基调转向功业建设的文学立言,开辟了建安文学文艺理论与文艺批评的新篇章。

世事迫促下急求传名青史的立言意识,在曹丕与大理王朗的《与王朗书》中已颇为明显:“生有七尺之行,死唯一棺之土,唯立德扬名,可以不朽;其次莫如著篇籍。疠疫四起,士人凋落,余独何人,能全其寿?”“故论撰所著《典论》、诗赋,盖百余篇,集诸儒于肃成门内,讲论大义,侃侃无倦。”[3]88甚至批判早期浮文是“家之敝帚”[5]524,积极倡导“各以所长”[5]524“文以气为主”[5]525的创作新趣,要培养自身成为接地气的“通才”[5]524,使作品最终达到“盖文章经国大业,不朽之盛事。年寿有时而尽,荣乐止乎其身,二者必至之常期,未若文章之无穷”[5]525的功利要求,这些都准确地表达了建安士人立功扬名的紧迫感与转型的决心。文学史高度评论《典论》的出世是“宣告了以儒家思想为指导的经学时代文学理论批评的暂告终结,与以玄学思想为主导的新的文学理论批评时代的开始”[14]。而已被流放的曹植,虽不得志,却依旧渴望建世俗之功,一展抱负,其向魏明帝曹睿上的《求自试表》中,就曾一书壮志未酬的苦闷:

臣窃感先帝早崩,威王弃世,臣独何人!常恐先朝露,填沟壑,坟土未干,而身名并灭。臣闻骐骥长鸣,则伯乐照其能;卢狗悲号,则韩国知其才。是以效之齐、楚之路,以逞千里之任;试之狡兔之捷,以验搏噬之用。今臣志狗马之微功,窃自惟度,终无伯乐、韩国之举,是以於邑而窃自痛者也。[3]567-568

已近垂暮的曹植,深感不堪长久,担心的却是“无伯乐、韩国之举”,难成其志,终落“身名并灭”。自文帝曹丕即位以来,“植常自愤怨,抱利器而无所施”[3]565,此文成其报国无门的最终悲号。在《行女哀辞》中,曹植更是将视角倾向世俗平民,关注于民生疾苦,哀痛行女“感前哀之未阕,复新殃之重来”[5]1067之不幸。有学者指出,“两汉时期,最值得我关注的……是弥漫于民众和士阶层之中的关乎悼时之悲的群体性自觉”[15],可谓卓见。

三、余论

笔者认为,疫灾虽不是社会巨变的最主要因素,但作为一种自然灾害,在防灾能力相对低下的古代社会,其造成的社会损失与客观影响是巨大的,将其置入中国文学史发展进程进行考量,其所带来的颠覆力与助推功力不容小觑。通过上述梳理,固然可见“汉魏文风”的矛盾转向一定程度上彰显了汉末魏初“建安文学”士人集团面对疫灾的重创,目睹社会凋敝、民不聊生,心生悲观、哀愁无限,但仍能跨越创作藩篱,拓宽创作领域之主观“自觉”①此说法请参见鲁迅撰《魏晋风度及其他》(上海:上海古籍出版社,1998:185-188)中的论述。张明廉先生《鲁迅“魏晋文学自觉说”辨证》(《兰州交通大学学报(社会科学版)》,2007年10月,第26卷,第5期)一文对此研究颇有价值,可供参考。。然将此种转变置于当时社会背景而论,能更深刻地理解汉末三国以来,社会动荡不安、政局纷争混乱、民生凋敝残破的客观现实无情摧毁了两汉文赋虚幻浮华之风惬意发育的温床的事实,两汉文赋这种不切实际的文学表现势必被时代所抛弃。而建安文士团体面对社会动荡,自我反省、积极取舍,看似消极的宗教元素涉猎,实际上是将其创作与现时熨贴,顾及时代需要,关照当下之举,这反映了当时文士群体在社会激变荡涤之下,谋求文学样本内容丰富、个体思想升华而进行的大胆尝试,这既是对生命无常的黯然慨叹、对人生价值的积极思考,又是社会客观发展的必然选择与归宿。正如许结先生所概括指出的那样“在汉代政治、文化落幕之际,以‘三曹’‘七子’为中心的邺下文人集团的形成,和以其创作为代表的新时代的崛兴,既是即将来临的新时代的旭日朝霞,又是掩卷一朝的晚晴暮彩”[16]。建安二十二年的大疫,一方面直接造成了包括建安文坛巨星陨落在内的民生多艰,另一方面也客观促成了由“建安文学”到“正始之音”驱旧迎新的文风维度新变。