从《三块广告牌》中的动素模型看影片中的融合仪式

2018-12-06柯金燕

□ 柯金燕

一、动素模型和融合仪式理论

(一)动素模型

在普罗普的“功能”说和苏里奥的角色分类基础上,格雷马斯按照列维·斯特劳斯的二元对立原则,将文本中的角色归结为成对的6种角色:主体、客体;发者、受者;助手、对手,形成了自己的动素模型。格雷马斯的动素模型属于一种结构模式的分类,这种分类始于故事各成分之间一种目的论关系:行为者具有一种意图,他们渴望达到某个目的。将动素模型用图示表示为:

图1 格雷马斯的动素模型

在动素模型中,主体是故事中的主要人物,追求某种目标,客体是主体追求的目的,他们是整个故事中最重要的功能关系;发者可以为具体的某一角色,也可以是引发主体行动的抽象力量,含主动干预或介入的特质,受者承载客体,或为主体本身;助手、对手在主体追求客体过程中分别起促进、阻碍作用。即发送者发送客体给接受者,主体追寻客体,在追寻中得到了帮手的帮助和遭到对手的阻挠。联接主体客体的是行动,故事的功能在于通过这些有意向的行动构成有意义的情节。

(二)融合仪式电影理论

融合仪式理论首先由托马斯·沙茨提出,他从文化维度提出了电影的文化仪式功能,形成了秩序仪式和融合仪式二元对立的美国电影类型分析框架。作为社会文化冲突的解决途径之一,融合仪式处理的是文化社群的内在矛盾与冲突,社区中有着相对稳定的意识形态,往往采用对立的主人公设置。采取融合仪式的电影作品表达的主题往往是在既存体制之内的某种愉悦、满足和放松,影片中呈现的冲突亦是一种可以找到合作空间的冲突,即内部冲突、非根本性冲突。这类有合作空间的冲突,在解决时大多是在尊重个体的基础上通过与他人合作来实现,最好是产生了某种友谊或爱情,从而加强文明的、稳定的观影感觉。

二、动素模型分析

(一)第一片段:影片开始到威洛比自杀

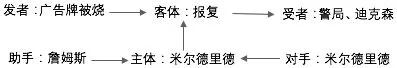

影片中的第一片段从三块广告牌的展示开始到威洛比自杀。在这一部分中主要角色逐一登场,三块广告牌直接承载了米尔德里德和威洛比(代表警方)之间的矛盾。首先出场的是米尔德里德,作为受害者家属的她,理所当然地占据着法理的制高点,而问责不作为的警察一举更是符合观众的预设心理。从米尔德里德的角度出发,可构建如下动素模型:

图2 动素模型1-1

作为行动主体的米尔德里德想要的只是案件得以解决,凶手被绳之以法,这是追求正义的受害者家属树立广告牌,责问警方的动力。而正义来源于法理社会,基于人们对于施害者受到惩处、受害者冤屈得以伸张这一简单逻辑,本小部分构成了发者到受者这一方向的功能安排。具体情节则由助手和对手进行丰富:如好友德妮丝对此举的言语支持、瑞德接下“广告”代理;作为对手的一方即刻表示不满,警方责问瑞德并欲拳脚相加。

这一片段以威洛比来到米尔德里德家里为分界线,将观众视角切到威洛比身上。威洛比诚恳解释案件难以破解,而自己身患绝症,在之后的情节中,其形象不断丰满,威洛比非但不是无所作为,反而是尽职尽责、深得人心的好警长,自此,威洛比占据道义的制高点上,形成了第一部分的冲突——法理和道义两难。以威洛比为主体,构建如下动素模型:

图3 动素模型1-2

将身患绝症、饱受病痛折磨、受人爱戴的威洛比置于法理的对立面进行拷问,米尔德里德此举却将自己置于道义的低谷。在这里,威洛比被动成为主体,同时承载着道义角色,而威洛比的助手相继出现,对米尔德里德发起攻击:神父劝导、牙医惩戒等。

第一片段中,米尔德里德代表的法理和威洛比代表的道义因案件悬而未解形成矛盾,在矛盾看似陷入僵局无解的时候,威洛比警长因不堪病痛折磨选择自杀,继而开启了第二片段中的报复之旅。

(二)第二片段:威洛比去世到警察局被烧

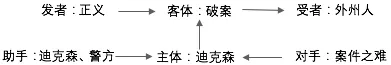

迪克森认定警长自杀与广告牌存在必然联系,从而开启了对广告牌代理商瑞德的报复。以迪克森为报复主体,可构建如下动素模型:

图4 动素模型2-1

从小失去父亲的迪克森将威洛比警长视作父亲一般的人物,当他得知威洛比警长自杀身亡后,扮演起最大反派的角色,怒打瑞德,对此作为阻碍作用的新警长出场并将迪克森停职,因此其报复行为得以终止,而间接作为迪克森复仇助手的流氓顾客和儿子学校的同学对米尔德里德发起了问责。

随着与反对势力的恶斗,米尔德里德已经失去理智,以广告牌被烧为分界线,米尔德里德开启了自己的报复逻辑,在想当然地将烧广告牌的元凶归为警方后,即采取了火烧警察局的戏码。以米尔德里德为报复主体,可构建如下动素模型:

图5 动素模型2-2

在米尔德里德准备火烧警察局时,她拨打警局电话,在确认无人时才将汽油瓶扔入警局,在这里,她的善心成为了报复过程中的对手,而纵火后,詹姆斯助其逃脱了罪行。

在第二片段中,以迪克森和米尔德里德为双主角,影片介绍了威洛比自杀后艾宾小镇上接二连三发生的复仇事件。迪克森和米尔德里德以自己简单、粗暴的逻辑将愤怒不断传递,可是一次次的复仇从未达到预期的惩恶扬善的效果,警民摩擦持续发酵,在局面不断恶劣的情况下,影片也达到了高潮。警长留给迪克森的信给紧张的剧情带来了转机,由此影片进入第三部分。

(三)第三片段:警察局被烧到影片结尾

米尔德里德带来的熊熊大火和威洛比留下的启迪心智的信,让粗暴、慵懒的恶警迪克森宛若重生,开始了自我救赎,奠定内部矛盾解决的基础。被威洛比唤醒的迪克森成为破案的主力,据此构建如下动素模型:

图6 动素模型3

外州人的出现,使得案件进展出现了一丝希望,迪克森为取证不惜奋力一搏,但在这里,快意复仇的轮回并未重演,冲动暴力的行为被理智的正义取代。然而出场的外州人让大家的希望再次落空,影片进行到这里似乎再度进入了无解状态,但是经此一役,米尔德里德和迪克森之间的恩怨得到了和解,二人坐在一辆皮卡车里,意欲并肩作战。

三、从融合仪式电影理论的角度解析《三块广告牌》

在影片中的第一部分,分别占据法理、道义制高点的米尔德里德和威洛比形成了各自的完整逻辑。米尔德里德打着正义之名,对以威洛比为代表的警方施加压力;威洛比身患绝症的事实又对米尔德里德造成了无形的道德压力。在这场双主角的对抗中,因为罪犯的不在场而无解,艾宾小镇形成的社群矛盾难以消解,融合仪式无法实现。

在矛盾无解时,威洛比饮弹自尽,不由得说这是一场预设的中场死亡。作为影片中的工具性人物,威洛比的离世使得因广告牌引起的矛盾开始升级。自此引出了第二对双主角的出场——米尔德里德和迪克森,他们按自己的逻辑理解周遭的一切,而他们的逻辑又源于自己的悲惨处境:米尔德里德处于家暴、离异、丧女之痛、生活拮据等困境;迪克森则因父亲去世、同性恋歧视、肩负家庭重担,终日碌碌无为,找不到生活目标,内心饱含怨恨,这一切赋予了二人极端愤怒的特质。一个与众人为敌,借正义之名对好人施压;一个日渐臃肿,百无聊赖,他们是极度敏感、自尊心和自我保护意识极强、处于奔溃边缘的社会底层人物,从而成为开展以暴制暴的第二阶段的最“佳”角色。在这一阶段,迪克森暴打瑞德;米尔德里德火烧警局,愤怒不断蔓延,局势愈加恶劣,社团内矛盾达到高潮,无从消解。

在第三阶段,迪克森和米尔德里德在多条线索的指引下,均开始有所转变,威洛比在去世后,以信的方式扮演着全能全知的上帝。在写给米尔德里德的信中,威洛比面对米尔德里德广告牌问责一举,表示了自己对其最大的包容和理解;写给迪克森的信更是转变其暴戾心性的关键。由此,迪克森率先做出了改变,他冒着生命危险将安吉尔的案卷抢救出来,仍然处于愤怒当中的米尔德里德被震撼,冲击了她被愤怒挤满的心绪;瑞德和迪克森在医院相遇,面对施暴者,瑞德选择了理解和原谅;米尔德里德听到来自前夫女友的提醒——“愤怒只会招致更大的愤怒”后选择放下准备砸向前夫的酒瓶;不再鲁莽的迪克森化身新一轮探案的行动主体,在一系列戏剧性的安排下,迪克森和米尔德里德纷纷做出了改变,为之后融合仪式的形成打下了基础。

在看似开放性的影片结尾,曾经敌对的米尔德里德和迪克森坐在同一辆皮卡中,颇有二人结盟的含义,更有融合仪式的意蕴。在这里,米尔德里德向迪克森坦白自己的过失,迪克森淡然接受、予以理解,暴戾行为在极端冲突后不动声色地和解与联手。接下来他们做出的决定具体是什么已经不那么重要,他们选择了和解,不再将愤怒发泄在社群内部,影片已然完成了融合仪式。尽管片中用大量笔墨描绘了在复杂社会环境下,人性中可能会出现的纠结、扭曲的黑暗面,也悲观地暗示着,并不是所有的悲伤、仇恨、愤怒都能找到出口,非理性的发泄只会带来更大的伤痛,而生活还要继续,内心的平静、社群内的和谐来源于爱、理解和宽容,人性中的美好才是解救痛苦、消解愤怒的良方。影片用结尾画面给出了答案:载着从愤怒回归平和的米尔德里德和迪克森的皮卡车驶离了艾宾小镇,这象征着矛盾逐渐远离内部社群,艾宾小镇得以重拾平静、回归秩序。