农民行动空间的集聚效应分析

——以贵州省安顺市西秀区九溪村为例

2018-12-06

(1.安顺学院经济与管理学院,贵州 安顺561000) (2.安顺学院资源与环境工程学院,贵州 安顺561000)

农民行动空间存在明显的个体差异,这种差异也是学者长期关注的焦点。对于农民外出就业活动的区位分布问题,大多数学者从地理学角度,从农民外出就业活动的距离、方向等空间要素入手分析,如简小鹰[1],高更和[2],李小建[3],柴彦威[4]。通常认为:农民行动空间区位分布在农民内部存在显著差异,对于未婚男性、未婚女性、已婚男性者、已婚女性,在行动空间距离、行动空间方位、行动空间的行政区布局、行动空间所处的经济地带、活动地点的城市规模等级分布等方面有明显不同;农民行动空间的区位分布存在很多影响因子,即使同一各因子对不同农民而言,其影响程度也有很大差异。

通过对农民行动空间区位研究可以发现,虽然其行动空间可选择的地点是随意的,即我国任何一个城市、县城、乡镇都可以成为某个农民的外出务工地点,但从被调查者行动空间区位看,其分布状况并不是均衡的,而是在某个地点会出现集聚现象。高更和研究中部农民的行动空间时,将某村在某个地点务工超过3人的情况称为“打工簇”[2],本文借鉴这一定义,进一步提出“农民行动空间集聚效应”的概念,认为某村农民外出务工时,如果在某个地点(通常指不同规模等级的城镇)存在超过5人以上的情况,就可以认为在这一地点存在农民行动空间的集聚效应。

一、研究区域与行动空间集聚效应分布

由于贵州是一个多山的省份,村庄的交通条件相差很大,因此形成了三种具有代表性的农村(表1)。孙兆霞[5]认为:对“中间地带”农村的分析,可以看到土地承包政策在农村实施后以及国家行政力量从村庄退出后,市场经济体制是如何与村庄进行互动的;村庄原有的历史文化传统和社会基础怎样在与市场体制的碰撞中磨合生长出了具有生命力的因素;更为重要的是要探索国家政策和发展的关注点如何与农村的发展能更大范围的结合并形成支撑。“中间地带”的农村是贵州从总体上解决“三农”问题的第一现场,也是寻求最中国化的农村自发发展道路的初始“田野”之一。鉴于 “中间地带”农村的代表性,本文选取这一类型中的一个村庄——贵州省安顺市大溪桥镇九溪村为研究区域。通过系统抽样的方法,在村民中选取了204个样本。

表1 贵州农村的三种类型

在被调查的204个样本中,男性农民有142名,占被调查者总数的69.6%,女性农民62名,占被调查者总数的30.4%。其中:已婚农民143人,占被调查者的70.1%,未婚农民61人,占29.9%,已婚农民占绝大多数。从年龄结构上看,20岁以下14人,占被调查者总数7%,20至35岁的92人,占被调查者的45%;36至45岁的65人,占被调查者的32%;46至60岁的27人,占被调查者的13%;60岁以上的6人,占被调查者的3%。被调查对象以20岁至45岁的年龄构成为主,合计占被调查者总数的77%,45岁以上被调查者所占比例较小,仅为16%。被调查农民的平均年龄27.5岁,最小19岁,最大70岁。

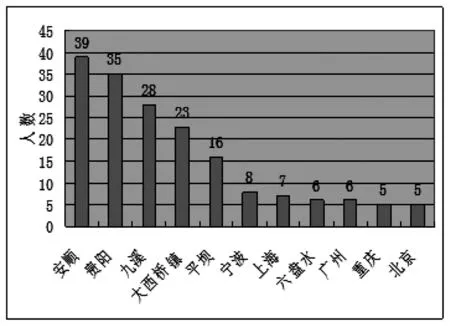

调查选取的204个样本行动空间集聚效应分布在除本村以外的21个城镇,按照人数从多到少排列依次为:安顺(39人)、贵阳(35人)、大西桥镇(23人)、平坝(16人)、宁波(8人)、上海(7人)、广州(6人)、六盘水(6人)、北京(5人)、重庆(5人)、昆明(4人)、青岛(3人)、成都(3人)、遵义(3人)、普定(3人)、镇宁(3人)、长沙(2人)、西安(2人)、大连(1人)、武汉(1人)、哈尔滨(1人)。从表5-3中可以看出,行动空间集聚效应发生在前10个城镇,其中:安顺的人数占全部样本的19.1%,贵阳占17.2%,大西桥镇占11.2%,平坝占7.8%,宁波占3.9%,上海占3.4%,广州和六盘水各占2.9%,重庆和北京各占2.5%(图1)。

图1 被调查者行动空间的聚集效应

二、原始务工者与潜在务工者的互动

(一)原始务工者对潜在务工者的选择

社会关系网络的发育和变化是农民行动空间集聚效应产生的重要机制。当一个外出务工的农民在某个城市找到工作时,如果获知其所在的工作单位或当地有用工的需要,他将会在自己的关系网络内传达这类信息。具体而言,他必然向自己的亲朋好友、同学、同乡人群中尚未外出务工但有外出意愿的人,或是已经外出,但其工作待遇及发展环境较差的人透漏此类信息。高更和[2]认为:可以把某村第一个外出务工的农民称之为原始务工者,而在本村尚未外出,但有外出意愿的农民称之为潜在务工者。原始务工者向什么样的潜在务工者提供就业信息并促成其务工愿望的实现,是有一定倾向性的,潜在务工者获得信息的可能性绝不是均等的,原始务工者会在潜在务工者中进行甄别,选择最合适的人群,这是在九溪社会关系网络中进行一次“优胜劣汰”过程,会遵循亲密程度、适宜程度两大标准。

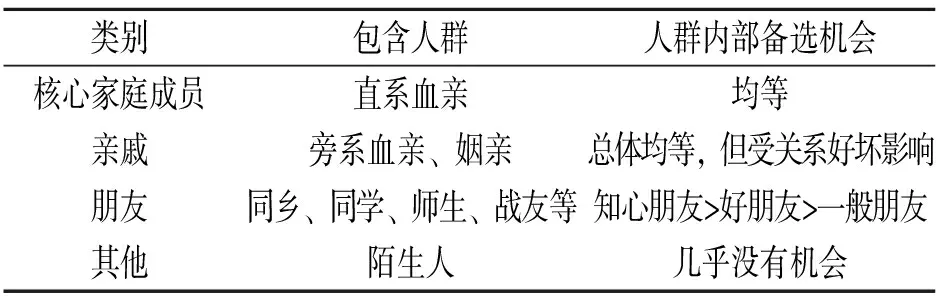

首先,从亲密程度看,原始务工者与潜在务工者之间关系亲疏、好坏是最重要的影响因素。原始务工者对潜在务工者的选择,会根据与自身关系的亲疏程度来进行。当然,亲疏关系的远近程度有所不同,在选择过程中遵循“由近及远”的原则,既先在原始务工者本人所处的核心家庭中或直系血亲中进行第一次筛选,寻找最合适的潜在务工者。如果原始务工者所在的核心家庭中没有合适的人选,那么他会在亲戚或朋友之间进行第二次筛选,亲戚主要是原始务工者的旁系血亲和姻亲,朋友主要是与原始务工者关系要好的同乡、同学、战友、师生等(表2)。

表2 原始务工者对潜在务工者选择的亲密程度标准

其次,从适宜程度看,对于特定的工种,用工单位会对务工者提出专门的录用标准,并规定相应的待遇。如特定的工作岗位会对年龄、身高、学历、工作经验等有所要求,如果这些要求是潜在务工者难以达到的,那么原始务工者所提供的信息就没有意义。如果潜在务工者能够达到工作岗位的要求,但对用工单位的工种不感兴趣或对其工资待遇、工作环境等不满,也不能达成用工协议,这一信息也是无效的。因此原始务工者对潜在务工者的选择,除了考虑亲密程度之外,更多的要考虑其适宜程度,必须了解潜在务工者能否胜任具体工种及其务工意愿。

(二) 潜在务工者对原始务工者的信任

原始务工者通过向潜在务工者提供信息,是促成潜在务工者行动空间扩大并发生行动空间聚集的重要原因。当然,原始务工者会在潜在务工者中进行甄别,选择最合适的人群。这就产生了一个问题:“潜在务工者在信息来源上为什么要被动接受原始务工者的选择,而不是自己主动去获得信息?”事实上,潜在务工者通过政府和劳动力流动管理部门以及各种媒体获得信息并不困难,但为什么会接纳原始务工者的信息,而对其他信息来并不重视呢?这要从潜在务工者对原始务工者的信任谈起。

潜在务工者在获取外出务工信息时,对他人的信任存在一定风险性。对别人的信任本身就是一件冒险的事情,相当于把自己的命运由别人支配[6]。经济学里的理性人行动时是为了增加自身利益,至少是以不损害自身利益为前提,在对他人的信任问题上,依然采用同样的思路。潜在务工者虽不是完全意义上的理性人,但也不会因外出务工而损害自身利益,因此必然会对原始务工者及其提供的信息仔细斟酌。然而,“乡土信任”打消了潜在务工者的顾虑。随着九溪村大家庭不断分化,核心家庭数量不断增多,这些小家庭的力量较小,更需要依靠社区的力量,家庭与社区的联系较强,因此村民对地缘关系十分看重。九溪作为一个屯堡社区,屯堡礼俗在村民的生命历程中十分重要,人们通过家庭与社区各种形式的礼俗与仪式进行交往互动,并通过各种形式的个人交往形式(如认姨妈亲、“打伙契”1),村民与村民之间的联系十分密切,在这种情况下,村民对基于地缘关系的“乡土信任”增强了,对基于国家各种形式的“契约信任”来反而弱化了。但这种“乡土信任”几乎局限在九溪村庄范围内,是村民在生产生活中长期共事、相互了解而形成的一种情感联系的信任。这种“乡土信任”也成为潜在务工者对原始务工者信任的地缘基础,原始务工者不可能欺骗潜在务工者,否则就会割断与九溪社区的联系,在当地身败名裂。同样,潜在务工者会对原始务工者提供的信息深信不疑,因为提供这一信息的人不仅仅是对自己,实际是对全村人都做了保证。在调查中问及“您认为通过哪种途径获得外出务工信息最可靠”这一问题时,选择“通过亲戚、朋友或熟人”的比例累计为77.5%,选择“政府劳动部门”的仅有15%,选择“报纸、电视、网络等媒体”的仅有7.5%。

三、农民行动空间集聚效应的形成过程

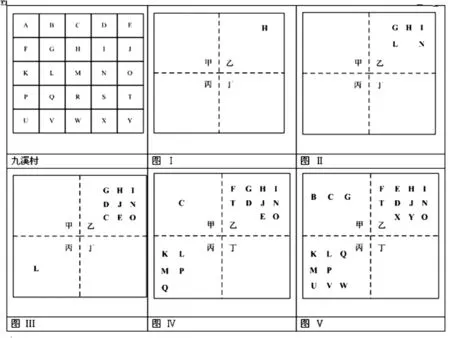

在原始务工者对潜在务工者选择以及潜在务工者对原始务工者信任的基础上,原始务工者与潜在务工者进行交流与互动,导致农民行动空间集聚效应的形成。本文借鉴高更和[2]分析打工簇形成过程的示意图来说明这一过程。如图中图Ⅰ,假设九溪村有二十五名潜在务工者,分别用字母A-Y来表示,第一幅图表示简化后的潜在务工者之间的社会关系网络,彼此之间关系的密切程度用字母与字母之间的距离表示,例如A与B的距离就比A与C的距离近一倍,因此A与B之间关系也比A与C密切两倍;同样,F与J之间的距离等于C与W之间的距离,那么F与J关系的密切程度和C与W相等。如果H是九溪村最早到乙地去的原始务工者(第二幅图到第六幅图中,正方形的四条边表示国界线,内部的虚线表示国内的地区界,为简化起见国内只有四个地区,分别是甲、乙、丙、丁),那么原始务工者H的行动空间区位如图2中图Ⅰ所示。一般说来,本村最早外出务工的都是头脑灵活、具有开拓精神并能够吃苦耐劳的人,因此若干年过去之后,原始务工者H在乙地已经完全熟悉了自身所从事的工种并得到了提拔,而且在当地构建了新的社会关系网络。当然,这种社会关系网络也可能覆盖了H所在的企业中的一些重要人物,如企业内部的中层领导甚至企业负责人,如果此时H所在的企业有用工的需要,H动用其社会关系能够争取4名同乡来企业务工,H就能在潜在务工者中按照关系的密切程度向B、G、L、M、N、I、D、C传达这一信息,并根据这些潜在务工者的适宜程度进行选择,最后使得G、L、N、I到达乙地务工成为可能,这就形成了图2中图Ⅱ是所示的行动空间区位。

再经过若干年,由原始务工者H带到乙地的G、L、N、I经过在企业内的锻炼,在当地的社会关系网络也建立起来,可能甚至有人的社会关系网络覆盖面会超过原始务工者,而原始务工者H也会因自己能力有限,不能再从家乡引进潜在务工者。这时,原先的潜在务工者I和N将取代H的地位成为新的原始务工者,并根据社会关系密切程度和适宜性标准从九溪引进了C、D、E、J和O五位新的潜在务工者。这段时间在乙地还发生了另外一件事情,务工者L通过自身熟练的技术以及在乙地建立的社会关系,离开最初的企业实现了“跳槽”,并被新的企业派到了丙地务工,这时的行动空间分布如图III所示。

又过去若干年,L已经成为丙地的原始务工者,并通过当年自身被H引进到乙地的方式,从九溪将潜在务工者K、M、P和Q成功介绍到丙地务工。这时,在乙地的务工者C被企业派到了甲地并逐渐在当地固定下来(也可能是C主动离开乙地到家地,也不排除其他原因),这时的行动空间分布如图IV所示。

随着时间继续推移,图V表示C逐渐成长为甲地的原始务工者,并用同样的方式从九溪引入了潜在务工者B,并从乙地引入了务工者G;乙地的务工者数量逐渐增多,每个务工者在适当的时候,都有成为原始务工者并引入潜在务工者的可能。丙地的情况与乙地类似,这样九溪村就行了甲、乙、丙三地的行动空间集聚。虽然甲、乙、丙三地的行动空间集聚规模不同,但对于九溪的潜在务工者而言,甲、乙、丙三地的吸引作用已经大大超过了国内的其他地区,在个人选择、家庭及社会关系网络的作用下,很有可能成为甲、乙、丙三地新的务工者。当然,这一分析是在简化的基础上进行的,事实上九溪发生行动空间集聚的地区远远超过3个,在前面介绍的是10个,包括安顺(39人)、贵阳(35人)、大西桥镇(23人)、平坝(16人)、宁波(8人)、上海(7人)、广州(6人)、六盘水(6人)、北京(5人)和重庆(5人),但行动空间集聚效应原理是一致的。

图2 行动空间集聚的形成过程

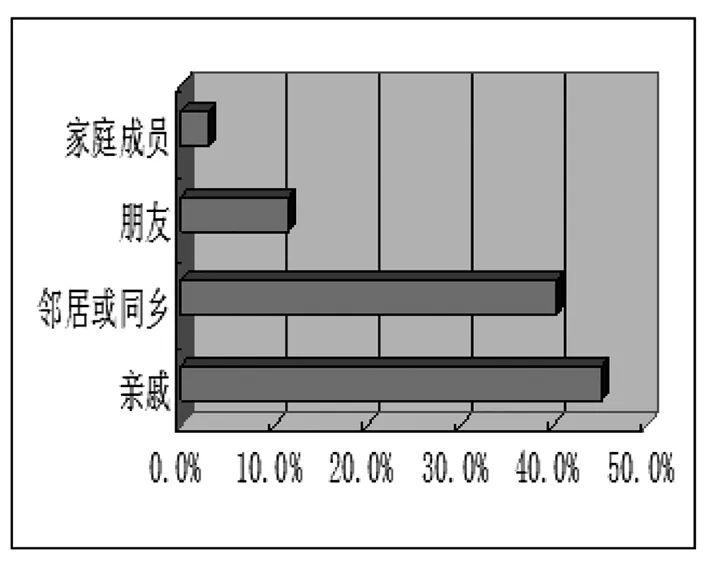

从对被调查者行动空间拓展的途径也能够看出社会关系网络以及原始务工者的意义。除去行动空间在九溪的样本,外出务工人口中,务工信息来源于亲戚的占41.5%,来源于邻居或同乡的占22.5%,来源于同学、老师或战友的占10.6%,来源于家庭成员的占3%,这四类信息来源合计高达77.6%(图3)。考虑到行动空间在省内,尤其是在安顺的被调查者从事经商活动的较多,信息获得的自主性相对较强,如果去除在贵州本省务工的情况,外出务工信息来源于亲戚的占45.2%,来源于邻居或同乡的占40.3%,通过同学朋友介绍的占11.5%,通过同家族人介绍的占3.0%,总计高达100%(图4)。这充分证明,社会关系网络在农民行动空间扩展和空间集聚中发挥的作用是相当大的。

图3 被调查者外出的信息来源

图4 被调查者外出的信息来源(省外)

结 语

农民行动空间具有明显的区位性特征,事实上,这种特征形成的根源在于农民对行动空间区位的选择过程。从某种程度上讲,农民有什么样的选择就会有什么样的行动空间区位,当然这种选择也被一些因素所影响,农民期望达到的行动空间与实际行动空间也存在差距。总的看来,农民行动空间区位选择是一个决策过程,因此农民的决策能力会影响农民的活动空间区位。农民的决策能力是由其掌握的信息量和处理信息的能力来决定,而社会关系网络在农民获取信息的过程中发挥了重要作用。农民对行动空间区位的选择,尽管在地理空间表现为农民个体的移动,事实上是受农民的认知和思维支配的,深入分析不同认知和思维水平农民的决策和行为差异,对研究农民发展能力的形成具有重要的理论意义。