基于自组织理论的企业创新系统演化研究*

2018-12-05许浩,于珍

许 浩,于 珍

(山东大学 机械工程学院,济南 250061)

0 引言

制造业面临着产品质量问题突出、核心技术薄弱、资源浪费严重等困境。制造企业只有提高创新能力,掌握核心技术,才能解决制造业面临的问题[1]。因此,研究企业创新系统的自组织演化机制,提高制造企业的创新能力,帮助他们走出困境,提升他们的竞争力[2]。

自组织是指系统不受外界因素的干涉,自行创生、组织和演变的过程。其应用已从物理学扩展到社会学领域中,对于创新系统的自组织演化机制研究也取得了一定的成绩。许多学者运用自组织理论分析了创新活动的过程及条件[3-5],Li Rui运用动力学方程研究了产业创新系统的自组织进化机制[6],Hajek P等则是运用自组织映射分析了欧洲区域创新系统中经济增长与创新创业活动的关系[7]。而国内对创新自组织的研究主要集中在理论、模型和实证分析。在理论方面,主要是运用自组织理论[8-9]、涨落理论[10]和复杂网络理论[11]等分析创新活动的演化机制;研究创新自组织最常用的模型方法是动力学方程[12-13];还有一些学者如王景荣[14]、张涛[15]通过实证研究分别浙江省和陕西省的区域创新的自组织演进过程。

本文在前人研究的基础上建立动力学方程,并对模型进行一定的优化改善,引入正态分布函数来反映演化属性,更全面的考虑制造企业创新活动的影响因素,从而构建自组织演化模型;并运用Matlab进行数值仿真,对企业创新系统的演化模型进行定量分析,以此研究制造企业创新过程的自组织演化机制。

1 企业创新系统的自组织演化机制

1.1 模型假设

企业创新系统是指企业进行创新活动所需的人、财、物、信息及相关知识、技能要素的集合,同时还要考虑外界环境的影响。它满足自组织的条件:开放性、远离平衡态、涨落和非线性[9],为研究企业创新活动的自组织演化机制,做出如下假设:

假设1:创新主体间知识、技术的学习活动对企业的创新发展具有促进作用。

假设2:企业创新过程存在一些限制性因素,它们会阻碍企业的创新活动。

假设3:企业创新活动中存在随机涨落,它是促使企业进行创新演化的诱因。

假设4:外界环境的改变会引企业发创新活动的突变,为创新活动提供正确导向。

1.2 企业创新系统的自组织演化模型

通过上述的四条假设,可以建立企业创新系统自组织演化过程的动力学方程,来研究制造企业创新过程的演化机制。首先考虑企业内部因素的影响,选取创新成熟度x(t),即创新对市场变化或顾客要求的适应程度,作为制造企业创新过程的状态变量,它是时间t的函数。令k为动力系数,k>0,表示制造企业中创新主体间知识、技术的学习活动对创新成熟度变化率具有促进作用;b为阻尼系数,b>0,表示制造企业创新过程中限制性因素对变化率的阻碍作用;Γ(t)表示随机涨落对企业创新系统的作用。由此建立创新成熟度变化率dx/dt的动力学方程[13]:

dx/dt=kx-bx+Γ(t)

(1)

(2)

1.2.1 稳定性与分岔

分岔是指变动含参系统中某个参数达到临界值时,系统的原始状态发生突变的现象[16]。为研究企业创新系统的演化机制,通过分析参数的变化来研究系统的分岔现象,令方程(2)中的β=0,Γ(t)=0,即不考虑外界环境因素和随机涨落的作用,则方程为:

(3)

图1 企业创新系统的分岔图

1.2.2 突变与渐变

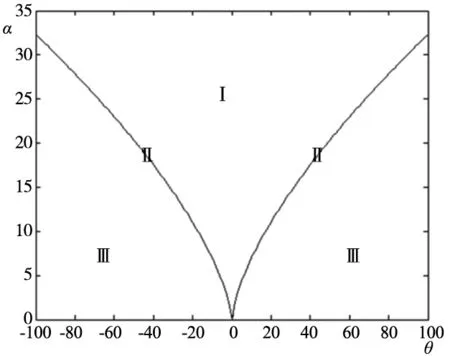

突变是非线性系统从一种稳定态跃迁到另一种稳定态的现象。在企业创新系统的演化过程中,分岔总是伴随着突变,突变的出现意味着创新的产生,因此需要验证企业创新系统的演化模型是否存在突变。企业创新系统能从原始稳定态跃迁到新的稳定态[17],所以它是有势系统,其势函数为:

(4)

(5)

V(x)=x4-αx2-θx

(6)

方程(6)的突变流形M,即系统的定态点集是:

(7)

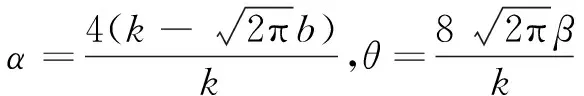

如图2所示,是三维空间(x,α,θ)中的一张曲面,x为状态变量,α,θ为控制变量。该曲面上有一逐渐扩展的三叶折叠区,上叶和下叶是V(x)的极小点,势函数稳定;中叶是极大点,势函数不稳定。

图2 企业创新系统的突变示意图

势函数的二阶导数方程为:

(8)

8α3-27θ2=0

(9)

图3 企业创新系统的分岔点集

由图3可知,区域Ⅰ和Ⅲ的势函数V(x)是稳定的,区域Ⅱ(即分岔曲线)上则不稳定。V(x)在分岔曲线上的任一点均有一个极小点和一个退化拐点,当在微扰下发生突变,进入区域Ⅲ,拐点的退化失效;当进入区域Ⅰ,拐点分裂为一个极小点和一个极大点。区域Ⅱ上的点在微扰下的两种演变情况,即系统演化过程出现分岔现象。创新过程中的分岔与突变都经历了旧结构的破坏及新结构的建立这一过程,从而使创新过程演化到新的阶段,提升了制造企业整体的创新水平。

耗散结构理论认为:涨落导致有序,即涨落决定系统的演化方向。现实中的制造企业创新过程存在控制参数达到一定阈值,但企业创新系统仍保持原有的状态,没有跃迁到新定态的现象,这会迟滞创新进入新的阶段,或使其不能适应市场需求,从而导致创新失败。此时就需要考虑涨落的“触发器”作用,涨落会促使创新过程形成新的稳定态,创新演进到新的阶段,所以制造企业创新过程的演化方向由涨落随机决定,演化路径具有不确定性。外部环境可以为企业提供创新资源,降低企业内部的不确定性,促使创新过程发生突变,并为创新演化提供正确的方向。制造企业可以通过关注企业内各状态参量的波动与外界市场、政策等因素的变化,预测创新过程的演进方向,及时制定正确的工作计划,推动企业创新活动的发展。

2 创新过程自组织演化模型仿真分析

在企业创新系统自组织演化模型的基础上,运用Matlab软件进行数值仿真,具体分析演化过程中的稳定性与分岔、突变与渐变,通过分析各阶段的状态参量与控制参量来研究企业创新系统的演化机制。

2.1 稳定性与分岔的仿真分析

图4 阻尼系数b对企业创新系统分岔现象的影响

图5中分别取参数k的值为0.5、2、5,由对比结果可知,随着动力系数k的增大,创新成熟度减小,分岔点右移,说明动力系数也会推迟创新发生的临界点,所以动力系数与阻尼系数共同决定创新发生的临界点,但却不能决定创新的演化方向。

图5 动力系数k对企业创新系统分岔现象的影响

2.2 突变与渐变的仿真分析

对于制造企业创新过程中的突变现象,我们分析了创新成熟度x与控制参数α,θ之间的关系,分别取α=1,2,3,4 做截面分析,将图2中的定态曲面转换为x-θ平面中的S型曲线,更加直观的研究突变现象。由图6可知,横坐标是θ,纵坐标是x,随着α的增大,创新成熟度发生突变的时机延后,且创新成熟度的距离逐渐增大,突变的程度也相应增大;当到达突变发生的临界区θ1,θ只要再增加一个无穷小量,就会产生突变,跃迁到θ2,但是系统却不能沿着该路径从θ2返回到θ1,所以突变是不可逆的。由此得出,突变的发生是由控制参数α,θ共同决定的,其中θ决定了系统是否发生突变,而α则是决定其发生突变的时机和程度。

图6 控制参数α、θ对企业创新系统突变过程的影响

创新过程中不只存在突变,也存在渐变,未到达临界点时,创新成熟度随着控制参数的变化单调增大或减小,不会发生跃迁现象,在这种情况下,创新过程只会进行量的积累,改善和升级相关技术,补充所需知识,提高人员素质,从而以渐变的方式实现系统的演进,此时企业创新系统不会发生创新。

综上所述,创新过程的演化既可以是连续的(渐变),也可以是间断的(突变),制造企业通过渐变的方式实现创新资本的原始积累,当外界环境发生改变,创新会从初始阶段迅速跃迁到新的阶段,导致创新过程发生突变。制造企业要想保证市场份额,必须顺应潮流,将制造业也互联网紧密结合,积极应用云计算、大数据、物联网等关键技术,对产品、技术或工艺进行升级改造,及时了解消费者的需求倾向,通过市场信息的反馈掌握创新的突变方向,从而在新一轮的市场竞争中夺得先机。

3 结论与展望

本文通过引入正态分布方程反映创新主体间的学习活动对创新的促进作用,由此构建企业创新系统的自组织演化动力学模型,研究了制造业创新活动的自组织演化机制,并运用Matlab软件仿真得出以下结论和建议:

(1)制造企业创新受内部因素和外部因素的影响,学习活动会促进企业的创新发展,限制性因素会抑制创新活动的进行。所以企业要优化组织结构,实施科学管理,加强部门间的交流合作,合理配置创新资源,促进企业创新活动的发展。

(2)创新过程存在突变和渐变两种方式,制造企业通过渐变进行知识、技术的积累,为其进行突变打好基础,从而发生质的飞跃,形成新的创新点。因此,企业要加强对新知识、新技术的学习与积累,注意对互联网、云计算、大数据等新技术的应用,重视信息的获取与处理,提高人员的技术素养和创新意识,并采取相应的激励措施,充分发挥企业员工的能动性。

(3)创新过程的演化方向是多样的,受涨落和外界环境因素的影响。因此,关注制造企业内部创新要素的变化,并结合外界环境(如市场波动、政策改变等),及时把握创新的动向,选择最佳的创新方案,以确保企业创新活动的顺利实施,提高企业的竞争力。

本文的研究成果对于完善企业创新系统的自组织演化理论体系和提高企业创新水平具有一定的意义,但是在涨落因素的分析及实证分析方面还存在不足之处,将在后续的研究中改进与完善。