自主进餐研究*

2018-12-05校欣玮

校欣玮**

(南京师范大学教育科学学院,南京,210097)

近年来,国内多地幼儿园开始让幼儿自主进餐。自主进餐与传统进餐的区别在于自主进餐着重于培养、发挥幼儿在进餐中的自主性,即尊重幼儿在进餐中自我控制的权利,培养幼儿自我控制的能力,具体体现为幼儿自主选择进餐量、进餐内容以及自我控制垃圾食品等。〔1〕自主进餐并不意味着自由进餐,幼儿在拥有更多进餐自主权的同时,也需具备为自身健康负责的能力。本研究对国内外相关研究进行了梳理,在此基础上提出了相关建议与研究展望。

一、自主进餐的价值

已有文献关于自主进餐价值的讨论主要围绕幼儿健康发展及社会性发展两方面展开。对幼儿健康发展的价值体现在自主进餐从幼儿的特点出发,有利于幼儿主动、愉快地进餐,从而保障其营养摄入。〔2〕此外,开展自主进餐还有助于培养幼儿的生活自理能力,形成良好的生活习惯。〔3〕对幼儿社会性发展的价值在于自主进餐能促进幼儿独立性、自主性的发展,提高责任意识。〔4〕同时,幼儿通过自主进餐,有机会学习“自己拿一些,给别人留一些”的社会规则。〔5〕

二、自主进餐的形式

从已有文献来看,自主进餐主要通过设置自主午餐或自主点心等环节开展。

在自主午餐环节,不同年龄班的开展形式有所差异,如,小班仍暂行传统进餐,中班可自主选择菜式和取餐量,大班增加制作食物和班级服务的环节。〔6〕也有研究者提出采用以大带小、混龄用餐的方式。〔7〕此外,自主的具体形式也不尽相同。有幼儿园采取由值日生分发餐具,其他幼儿自主选择共餐人和取餐量、自主收拾餐具的形式。〔8〕也有幼儿园除允许幼儿自主选择饭菜和共餐人外,还为其提供自选餐厅的机会。〔9〕对南澳大利亚全日制保育中心的调查发现,94%的保育中心鼓励幼儿为自己的进餐服务(在适当的时间和保证安全的前提下),服务的形式有参与清理进餐区域(占92%)、参与确定进餐时间(占72%)、参与与食物有关的活动(如烹饪食物、回收餐具、参加草药/植物或食品相关的短途旅行,占57%)。〔10〕

自主点心环节的主要形式是在活动室创设专门的点心区,幼儿可以随时选择想吃的点心,也可自主选择共餐人,并自主有序地进行餐后整理。〔11,12〕面对班级人数过多导致用餐拥挤的情况,有幼儿园会采取分批自主用点心的方式。〔13〕在美国的幼儿园中,教师通常将点心区设置在接近活动室水槽的地方,方便幼儿在用餐前后洗手。他们将食物放在保温碟中,供那些想吃点心的幼儿选用。其他不饿的幼儿,则可选择自由活动。〔14〕

三、自主进餐存在的问题

自主进餐能否顺利开展涉及多方面的责任主体。霍尔(Hoerr)等人指出,幼儿和照顾者在进餐环节负有不同的责任。〔15〕大多数幼儿园在软硬件条件、卫生和安全保障能力等方面存在欠缺,大部分幼儿能力尚未跟上,因而导致自主进餐的开展问题重重,〔16,17〕如取餐时间安排不合理,卫生状况欠佳,餐具不安全,幼儿无法把控菜量,场面失控等。〔18,19〕

此外,教师对自主的认识也影响到自主进餐的实际开展情况。〔20〕有的教师停留于对自主字面意义上的理解,将自主进餐办成了成人式的自助餐;有的教师迫于种种现实无奈,打着“自主”的幌子而行高控之实,使幼儿进餐的自主性不强。陈旭微指出,当幼儿过度关注外部因素时,如表扬、奖励、强制性进餐要求等,他们感受内部饥饿和饱腹信号的能力就会下降,以致于减弱自我调节、自我决定的能力,逐步丧失自主性。〔21〕柴林姗也提出,当“他规”居于主导地位,教师的权威被放大,幼儿的主体地位势必会被削弱。进餐中过量的“他规”会使幼儿在与“他规”的斗争中处于弱势地位,只能以遵从规则换取班级生存。〔22〕

四、对开展自主进餐的建议

1.提供充足的物质条件保障自主进餐的开展

弗莱彻(Fletcher)和布兰登(Branden)认为,需为幼儿提供灵活充裕的用餐时间以及适合其尺寸的用餐工具,帮助幼儿锻炼小肌肉能力。此外,用餐空间应足够宽敞,避免幼儿进餐时互相摩擦、碰撞。〔23〕

在食材选择方面,教师应为幼儿提供一定量需要加工的食物,促进其精细动作的发展。同时,食材种类既要保证营养均衡,又要有助于将幼儿食用的愉悦感维持在中上水平。已有研究表明,一些高热量的甜食并无助于维持幼儿食用的愉悦感。赫瑟林顿(Hetherington)等人通过对被试食用巧克力和面包黄油的研究发现,随着时间的推移,被试对巧克力的欲望明显下降,但并不会因此减少进食量。〔24〕在实际开展自主进餐时,应避免类似情况的发生。

2.在尊重幼儿自然身体线索的基础上制订相应用餐规则

已有研究表明,强迫幼儿进食会降低幼儿对食物的摄入量,并增强其对食物的负面情绪反应。教师强迫幼儿进食主要体现在对进食种类和进食量两方面的控制上。罗津(Rozin)、法伦(Fallon)将食物排斥分为四种类型:危险食物排斥、不合适食物排斥、来源厌恶排斥、味觉厌恶排斥。〔25,26〕教师应思考幼儿食物排斥的类型,再作有针对性的引导。在日常生活中,教师应尽量避免提供食物的负面信息,避免强迫幼儿食用他们不想吃的食物或限制幼儿获得可口的食物,因为这可能刺激他们增加对其他被限制食物的摄入量。〔27〕关于幼儿在进餐中控制进食量的能力,弗莱彻和布兰登认为,应让幼儿基于自己的自然身体线索,自主决定进食量。研究发现,这有助于减少食物浪费的发生。〔28〕

提倡幼儿在进餐中的自主性,归根结底是为了培养幼儿健康的饮食习惯。教师需在尊重幼儿自然身体线索的基础上,与幼儿共同商定用餐规则。例如,取餐前,幼儿可在一段时间内根据标志进入取餐区选择食物,以减少消极等待;〔29〕取餐时,应遵循“每样都盛”“保证基本量(达到‘一勺’‘一个’‘一格’等标准)”“适当增加”的原则;〔30〕用餐时,幼儿一旦坐下就必须呆在座位上吃完;餐后,幼儿负责清理工作,等等。〔31〕

3.注重自主进餐开展的层递性和结构性

自主进餐对幼儿的健康技能、教师的教育理念都是一种挑战。在我国传统进餐形式根深蒂固的现实下,急速转变进餐形式可能会导致表面革新、实质守旧的状况发生。因此,遵循幼儿健康行为养成的客观规律,将自主进餐划分成层递阶段逐步实施,是更为适宜的做法。顾荣芳提出的“学前儿童健康行为养成层递假说”(见图1),从教育目标、内容、方法等方面构建了系统的健康行为养成路径。〔32〕从中可以发现,如同幼儿健康行为养成一样,幼儿进餐自主性的形成也并非是一蹴而就的。幼儿在未能熟练使用餐具、适量取餐,自我效能感低下时,不具备自主进餐的可能。只有当幼儿能够熟练使用餐具,能够为自己的身体健康选择适宜适量的餐食,能够兼顾他人的便利时,他们才会真正体验到自主进餐的乐趣。

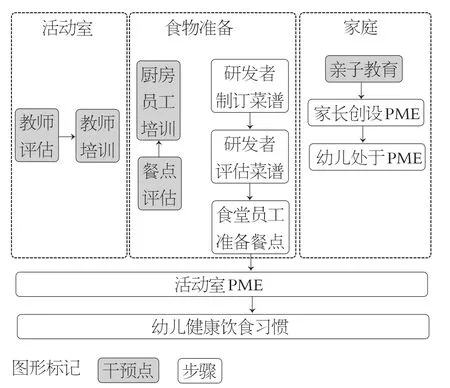

此外,开展自主进餐是一项需协调多方责任主体的结构性举措。图2描述了为学龄前儿童创设积极进餐环境(PME)的方案,可见营造积极进餐环境不仅是班级内部的事情,还会涉及教师评估与培训、厨房员工培训、餐点评估、家庭亲子教育等多个方面。〔33〕这可为我国幼儿园自主进餐的统筹开展提供一定参考。

图1 学前儿童健康行为养成层递假说

图2 创设积极进餐环境(PME)的方案

五、研究展望

1.加强自主进餐的实证研究以及制订相应评估标准

国内关于自主进餐的研究多为幼儿园一线教师结合案例进行的经验性总结,而聚焦于自主进餐的实证研究较少,如探讨饮食与疾病、注意力之间的相关性,以实验形式分析幼儿的饮食偏好,探讨幼儿自我效能感对自主进餐的影响等。此外,国外针对自主进餐环境创设、实施现状等方面的评估,已有成文的量表、模型可供参考,但其对我国自主进餐开展的适切性仍有待进一步验证,适用于我国进餐文化、饮食习俗、幼儿发展的评估标准也有待深入研究。

2.长期跟踪评估自主进餐对幼儿发展的影响

国外关于幼儿自主进餐的跟踪研究多关注饮食行为与幼儿肥胖的关系,鲜少涉及其对幼儿身心发展的综合影响。自主进餐的利弊仅靠一次进餐观察或一次教师访谈尚不能得出结论,需长期跟踪评估自主进餐对幼儿发展的影响,以便为自主进餐的深入开展提供更有说服力的依据。