试论帕索里尼的电影语言观

2018-12-03金虎

金 虎

(湖北美术学院动画学院,湖北 武汉 430060)

皮埃尔·保罗·帕索里尼(Pier Paolo Pasolini,1922—1975),意大利著名作家和导演,不仅在文学和电影创作上成绩斐然,而且在电影理论上亦有相当建树。一般认为,电影符号学的研究始于三篇文章,即皮埃尔·保罗·帕索里尼的《诗的电影》(The

Cinema

of

Poetry

)、克里斯蒂安·麦茨(Christian Metz)的《电影:语言系统还是语言?》(Cinema

:Language

or

Language

System

?)和温别尔托·艾柯(Umberto Eco)的《电影符码的分节》(Articulations

of

the

Cinematic

Code

)。事实上,帕索里尼有关电影语言的思想主要体现在《异端经验主义》(Heretical

Empiricism

)一书,特别是《现实的书写语言》(The

Written

Language

of

Reality

)一文中。然而长期以来,由于种种原因学界对帕索里尼的电影语言观还较为生疏,亦未展开相应的学术研究。正是基于此,本文试图对其电影语言观进行一番初步的梳理和探析。愿拙文能抛砖引玉,就有道而正焉。一、帕索里尼电影语言基本观

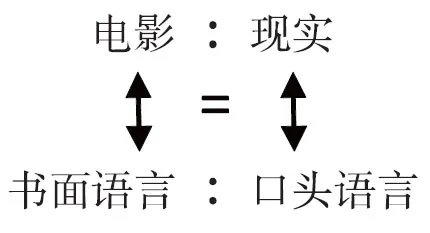

帕索里尼认为,作为语言的电影视听技巧改变了人们对现实与语言的传统看法。语言“是一种置于象征物系统中的行动,正如置于车辆上,当到达接收者时又变成了行动,而象征物不过是巴甫洛夫的铃铛而已”。从电影复制现实的方式来看,“现实归根结底在本质上是电影”。电影不是传统的风格手法,而是视听技巧。如若说现实在本质上是电影,则“人类最首要的语言可以被认为是行动本身,一种用别的事物和物质现实相互表现的比例手段”。人类在现实中的行动是人类最首要的语言。例如,史前时期人类的口头语言就是由于需要而对现实的改造,人们通过这种行动表达自己。革命者对社会的改造就是他们表达自己的语言,从这个意义上讲列宁留下了一首伟大的书面行动之诗。我们所使用的书写和口头的自然语言不过是对人类行动的综合和实现综合的方式。例如,我们可以从某个人的相貌、行为、衣着、语言等中获取他的相关信息,正是通过这种方式现实被完整地复制到了电影中。“在现实中,我们通过生活制作电影,即通过实际生存通过表演制作电影。所有行动中的生活就是一部自然真实的电影;从这个意义上说,它相当于我们自然生物方面的口头语言的语言对应物。通过生活,我们表现我们自己,也观察别人的表演。人类世界的现实不过是这种双重表演,在其中我们既是演员也是观众:这是一种盛大的事件,如果你愿意承认。”而电影对人类行动、对现实的复制记录,就相当于对人类这种首要语言的书写,电影这种物质媒介形式相当于人类行动、现实语言的书写形式。也就是说,在帕索里尼看来,电影就是现实的书写语言。其关系大致如下图:

帕索里尼一开始就提出,“如要把电影作为语言来讨论,至少要会运用符号学的一套术语。”“电影实际上使用的是一种人人可懂的语言。所以它肯定是建立在一般人都懂的符号基础上。”电影是一系列具体形象或形象符号的连续显现,这些形象符号来自于“一个完整复杂的由具体形象组成的世界”。“这个世界可以说是电影中进行交流的‘工具性’基础,它是先于电影而存在的。”“电影观众也习惯于用眼睛去‘阅读’现实,从而和他们周围的现实产生交流,而这种现实是一种集体共有的、完全由可见的活动和习惯显示出来的环境。”但他认为他的人类行动语言的符号学与现象学有共同之处,汲取了胡塞尔的方法论,甚至是萨特的生存哲学方法论。基于索绪尔等人的理论,麦茨认为电影是一种没有语言系统(linguaggio,langue)的语言(lingua,langage),能够从符号学上进行探讨,但无法总结其语法。帕索里尼显然对此不以为然,认为电影是一种话语,一种语言,具有自己独特的语法系统。麦茨援引马丁内特的双重分节理论,认为没有双重分节的语言是不存在的。对此,帕索里尼认为,首先我们有必要扩展甚至是彻底改变我们有关语言的概念,可能必须接受的事实是存在着没有双重分节的语言。第二,尽管他也主张电影的最小单位不是影像,不是镜头,但他认为电影是有双重分节的,有最小单位的:“构成镜头的各种真实物体是电影语言的最小单位。”没有一个镜头是由单个物体构成的,因为没有一个物体本身是能由它自己构成的,是不可进一步切分的,至少是不呈现出不同面貌的。不管一个镜头是多么错综复杂,它总是由各种物体、形式或现实的动作所构成的。在他看来,认为不用物体、形式或现实的动作并将其包含在我们的语言中而从电影上表达我们,正如认为不用音素即第二分节从语言上来表达我们一样是荒谬的,不可想象的。他按照类推的方法,将电影镜头中的各种物体、形式或现实的动作界定为“势素”(kineme)或影素,对应于语言中的“音素”。电影势素同语言音素一样,都具有强迫规定性,势素必须从存在的势素中即各种物体、形式或现实的动作中去挑选,尽管音素一般是有限的,而势素是不可胜数的。音素的还有一个重要特征是其不可翻译性,而势素本身是不需要翻译的,电影是一种世界语,而这在帕索里尼看来同样是一种不可翻译性。电影语言形成了一种视觉连续体或影像链。换而言之,正如其他的语言是线性的,是一系列语素和势素在时间中展开。而电影镜头呈现在我们眼前时,语素和势素似乎同时出现在我们眼前,而他认为我们感知这些元素时实际上却是按照一定顺序展开的,也是一种连续体。电影也无须担忧语言双重分节所确保的稳定性,因为电影展示的各种物体、形式或现实的动作就是其能指的一部分,能保证稳定性。

总之,帕索里尼认为“电影语言是一种交流的工具;根据这种工具我们通过视听表达手段复制语义内容和赋予词素(或镜头)来组建单位——在不同的社会中以同样的方式——分析人类的经历。而视听表达手段又反过来表现在了离散的连续单位上,各种物体、形式或现实的动作,即势素上;而这些事物复制在了语言系统上,它们是离散的、无限的,无论国籍对所有的人都是一样的。”换而言之,“(1)电影语言是一种具有双重分节、被赋予了基于现实视听复制表现形式之交流工具;(2)电影语言是唯一的世界化的,因此没有正当理由同其他语言进行比较:其武断性和约定性只关乎自身。”

二、帕索里尼电影语言的语法

电影语言的最小单位是被复制了,已成为能指重要元素的各种物体、形式或现实的动作,这是电影语法的基础。帕索里尼认为,自然语言同现实即所指的世界是一种平行的关系;而电影语言同现实是一种垂直的关系,它不断通过自身所有视听复制手段从现实中钓取电影语言的最小单位,双重分节的单位,即我们称之为“势素”的物体、形式或现实的动作,然后将它们封闭于第一分节单位语素中,也就是镜头中。“在这种钓取现实的垂直轴中,也就是电影语言的语法中,我们可以划分出以下四个模式:(1)拼字法或复制模式(Modes of Orthography or Reproduction);(2)创建名词性词组模式(Modes of Creating Substantives);(3)限定模式(Modes of Qualification);(4)言辞表达或句法模式(Modes of Verbalization or Syntax)。”当然,这四个模式只是在理论上说是连续的。

1.拼字法或复制模式。这主要是指复制现实的一系列技巧,如摄影机、拍摄过程和照明等知识以及组合电影素材的实践。这其中声音的复制是拼字法模式的重要组成部分,因为对于获取第二分节单位的现实复制,是一种视听的复制。

2.创建名词性词组模式。帕索里尼认为,“作为镜头,它不变的特征是以第二分节单位创建语素”。这个语素根据我们的用法可能是名词、形容词或动词,但它作为形容词或动词影响语素的性质只居于第二位。鉴于镜头是由各种事物组成的特殊性质,语素主要是名词性词组。这个创建名词性词组模式分为两个阶段:(1)对第二分节单位即势素的限制。这意味着我们必须总是根据自己想表达的内容从无限的物体、形式或现实的动作中去挑选,必须从无限的势素中去选择规定一个相对封闭的势素清单。例如,我们描写一所学校,我们会立即对现实中的事物进行限制,只选取学术环境下的事物,如黑板前的教师、地图和学生等。我们选取的势素要尽量使语素、使名词性词组具有单义性。(2)创建名词性词组的镜头或语素,它“相当于自然语言中所谓的关系从句”。每个镜头代表着“是什么的某种事物”(something which is):授课的教师(a teacher who teaches)、听讲的学生(students who listen)、奔驰的骏马(horses that run)、微笑的男孩(a boy who smiles)……需要指出的是,语素和镜头并不是一致的,镜头无论多么短小,它通常是一个片段,是由多个语素或关系从句积累组成的。这就相当于镜头中的句法,或者说是镜头中的剪辑。

3.限定模式。顾名思义,这是对以上名词性词组的修饰和限定。(1)拍摄前的限定(Profilmic qualification)。这主要用于叙事电影中,即非纪录片中,是对将被复制现实的纯粹简单的利用和转化,易而言之,是对事物和人的“组成”。如描写一位教师,如果他太年轻而应该年纪更大一些,我们可以让他有白头发;如果他身后的黑板在镜头中看得不是很清楚,我们可以将黑板放大点,等等。(2)拍摄限定(Filmic qualification)。这种对由电影语素构成的名词性关系从句的限定是通过操纵摄影机实现的。这种拍摄限定包括摄影机镜头的选择,摄影机与被摄体的距离,摄影的角度、高度,运动摄影等。再举教师的例子,我们通过创建名词性词组选取了现实中的物体、形式和动作,这些被拍摄下来进入画框形成一个语素,组成一个名词性关系从句“授课的教师”。通过以上的限定,我们可以设计一个一边笑一边授课的教师,也可以设计一个生气的授课教师,这属于拍摄前的限定。然后我们可以通过各种景别、角度和高度等进行表现,而这就是拍摄时的限定了。帕索里尼将电影拍摄限定进行了积极和消极之分,而它们指的是被复制的现实。他认为,当被摄体在运动而摄影机不动时是积极的限定,因为这是被摄体在运动,它具有客观性的特征;而被摄体不动摄影机运动则是消极的限定,因为这其中被摄体受到了摄影机的影响,具有主观性的特质。

4.言辞表达或句法模式。这一模式就是剪辑。帕索里尼将其分为内涵剪辑(Denotative Editing)和节奏或外延剪辑(Rhythmic or Connotative Editing)。(1)内涵剪辑。内涵剪辑主要是一系列不同镜头或语素之间的连接或省略,首先形成一种“长度”,然后形成具有传达表达话语功能的连接物。剪辑具有建立对立关系的功能,正是通过这种对立关系它才完成了其句法功能。如内涵剪辑通过省略将两个对立关系的镜头“授课的教师”和“听讲的学生”并置在一起,形成一个句子:“老师教授学生(the teacher who teaches the students)。”除对立关系外,内涵剪辑还需要一种添加关系,即连接,将一个个镜头连接起来形成一段时间,一系列的从句。如有两个镜头或语素,关系从句“注视的教师(the teacher who looks)”和“注视的学生(the students who look)”,我们将第二个从句添加到第一个从句后面,它就补充了第一个的宾语了,变成了这样一个句子:“老师注视学生(the teacher who looks at the students)。”(2)节奏或外延剪辑。节奏剪辑界定了镜头自身的时间以及与其他镜头之间的相对时间。在阐述了自己的电影语言语法之后,帕索里尼还以自己的理论分析了两部意大利电影《时间凝固》(Time

Stood

Still

)和《革命前夕》(Before

the

Revolution

)的片段,以佐证其观点。此外,他还提出了诗意电影的概念,强调电影影像的形象细节、非理性特征、形式风格和自由间接的主观化。三、帕索里尼电影语言观的理论来源

帕索里尼的电影语言观源自其关于现实的语言观,或者说有关现实的符号学。他反复重申专门著述一部有关现实的符号学的宏大专著——《现实的总体符号学》(General

Semiology

of

Reality

)的必要性,而“电影符号学应该只是现实的总体符号学的一章而已”。这部终未成书的专著必须囊括这一表现形式,即倘若电影是以现实表达现实,则现实本身的语言学和象征性意义也必须纳入考虑之中。如前所述,他认为人类现实中的行动是人类最首要的语言,研究“现实的总体符号学”即研究“行动的语言……现在非象征性符号的语言”或“被理解为语言的生活的语言特征”。他将这种行动的语言分为三种类型,即物质存在的语言(the language of physical presence)、行为的语言(the language of behaviour)和书面—口头语言的语言(the language of written-spoken language)。事实上,帕索里尼的“现实的总体符号学”也是“人类的总体符号学”。现实是一种被解码的语言,而必定存在的解码者生活在这种现实中。艾柯批评帕索里尼“幼稚地”企图“将文化事实蜕化到自然现象中”,因为“符号学最基本的目标之一是最终将自然事实划归为文化现象”。帕索里尼则回应,艾柯所不明白的是,问题不在于他将文化现象自然化的努力,而在于艾柯自己关于语言的界定。语言的定义必须扩展,人类的行动也是语言,这是理解电影作为语言的核心所在。电影“迫使我们扩展关于语言的概念。电影不像文学语言那样唤起现实,不像绘画那样临摹现实,不像戏剧那样模拟现实。电影复制现实:影像和声音!在复制现实中,它做了什么呢?电影以现实表达现实”。为进一步阐明自己的理论,帕索里尼提出了人类体验和读解现实的九个递进的层次或符码。

1.生活的现实的符码或万能符码(the Code of Lived Reality或Ur-Code of Code of Codes)。人类在他们日常体验的现实中遇到的一切事物都是“现实的语言”的语言“符号”;同样,所有人类的行动如“吃饭、逃跑”等都是“那种语言的别的符号”。人(主体)和他们体验中的每个“符号”(客体)“都是存在或真实整体中的一部分,在物质的连续性上没有间断”。这里,帕索里尼将“生活的”界定为“以实用主义表达自己”,并认为“上述表达不过是现实关于生存的独白的一刻”。就在这一刻,没有开始也没用结束,因为“编码者和解码者属于同一整体,这一整体不断地在揭示自己,呈现自己”。

2.观察或思考的现实的符码(the Code of Observed or Contemplated Reality)。这指的是我们作为观察者目睹的行动。我们通过思考“符号”对其他“符号”的行动,保有一种超然感,这种超然感给我们一种“事件序列线性的幻觉,最重要的是有现实‘时刻’或‘片断’的幻觉”。帕索里尼认为这是书面—口头语言哲学术语的符码。

3.想象或内在化的现实的符码(the Code of Imagined or Internalized Reality)。它指的是“作为回忆或期盼的人的记忆”。这里我们观察的客观思考的现实“符号”既从“序列幻觉”的角度得到了强调,又作为欲望得到了修改,如扭曲、改善等,“将被评估的过去,被构想的未来,通过怀旧和幻想等等”。帕索里尼将其归为书面—口头语言艺术术语的符码。

4.表现的现实的符码(the Code of Represented Reality)。“这里生命的时刻作为相互的奇观生活。”主体和客体都意识到了“观众”和“演员”关系中的相互角色。这种符码的典型代表是现场戏剧,“没有前三种符码就无法存在,并在其中找到了所有的开端”:我们通过体验前三种现实符码,认同被表演的经历,思考评估事件序列,记忆预料,反思“与戏剧呈现的文雅时刻相关的哲学艺术元素”。

5.唤起或言语的现实的符码(the Code of Evoked or Verbal Reality)。这是书面—口头语言的符码,其中的言语象征符号代表我们生活的经历的“符号”,允许我们为别人唤起这些经历。这些象征物成为“别人”的符号,作为“别的符号的翻译”,它们必须“在万能符号及其衍生符号的基础上……重新翻译”。帕索里尼认为,没有相同现实的共同体验(前面生活的经历的符码),就不可能有书面—口头语言的唤起方式,根本不可能有交流。

6.描绘的现实的符码(the Code of Portrayed Reality)。这种符码基于前面的符码,属于艺术层面,允许我们“解码描绘的或雕塑的人或风景”。这里生活的现实的经历允许我们确认被表现的事物,尽管它们似乎“凝固在时空中”。在这“审美的时刻”中,我们也能够“正常化在任何语言层面都难解难分的实用性和神秘性之间的一致性”。

7.拍摄的现实的符码(the Code of Photographed Reality)。帕索里尼称摄影倒退到了想象的现实的符码,因为正如记忆,照片“倾向于固定视觉中的片断的……现实序列”。“摄影是见证者试图记住他见证但未参与行动细节的极端努力形式。”

8.传输或视听的现实的符码(the Code of Transmitted or Audiovisual Reality)。它主要是指能将观察的现实投送到远距离的电视广播技术能力。尽管“总是让人意识到传输的机械媒介因而同观察的行动不可弥补的距离”,传输的现实的符码实际上可以等同于观察的现实的符码。此外,帕索里尼还将每种传输视作生活的现实的语言系统中的一种语言。

9.复制或视听的现实的符码(the Code of Reproduced or Audiovisual Reality)。这种符码即帕索里尼的“现实的书写语言”。就像电视传输,电影是生活的现实的语言系统中的一种语言,但创造电影的电影符码“本质上……是万能符码,通过了这里罗列的各个意识阶段的修正”。

在此基础上,帕索里尼提出了“电影解码的至少三种同时的方法”,它们反映了我们关于现实符码的体验。第一种方法是意识到同现实生理心理符码的类似性。在帕索里尼看来,我们在电影中看到的任何物体的观察的现实符码的作用同现实生活中相同符码的作用本质上没有什么不同。“一位妇女望着一片平原。上述行动的主体、动作和对象在电影和现实中的解读方法都是一样的。”在电影和现实中,每个事物都是“它本身的图像符码”。他承认我们意识到视听的现实的符码中的技术避免了我们将观看的电影同现实“完全融为一体”。在观看现场直播时,这种完全融合在传输的现实的视听符码中“几近实现”,融合“在想象中实际上实现了”,因为“想象的现实的行动和想象的视听语言的行动完全是一样的”。

第二种方法是意识到视听符码。与生理心理符码同时的是意识到“现实的符码同视听符号的符码一致”。这一意识使我们不仅是简单的观众,因为它需要我们掌握一定的电影语法和句法的知识,如形象符号、镜头和剪辑等,它们构成了现实的书写语言。

第三种方法是意识到时空符码。帕索里尼主张“电影作为艺术语言……是时空语言,而非视听语言”。这种语言用来组织其句法或视听材料的镜头和势素只是“作为时空语言主体的物质感知材料,否则时空语言将是纯‘精神’或抽象的”。这里重要的“不是镜头……和势素之间的关系……也不是镜头与镜头之间的关系……重要的是镜头顺序同势素顺序的关系,片断中镜头顺序同镜头中及之间时间的镜头顺序的关系”。

根据生活的现实的万能符码,现实具有一种无开始和结束的连续感。而只有在观察的现实的符码中人类才能分离出连续体的片断。在想象的现实的符码中,我们赋予了这些片断开端和结尾。在电影的时空符码中,对这些选出的现实片断从时间和意义上进行安排组合赋予了电影主要的修辞格。

四、结 语

帕索里尼的电影语言符号学理论甫一提出,便受到了不少学者特别是符号学者的质疑与批评,其批评的最大矛头如前所述是他的理论方法与符号学的目的与方法论背道而驰。在艾柯看来,他的基本思想和实践实际上违背了符号学的最基本原则,即自然事实应成为文化现象而不能将文化事实简化为自然现象。虽然帕索里尼不接受艾柯的指责,认为自己的符号学理论同20世纪60年代的结构主义和符号学没什么不同,而且还试图构建现实的总体符号学,提出了读解现实和电影的符码体系以回应批评;但无法否认的是,不像艾柯和其他的符号学者,他的理论没有严格界定区分文化与自然、电影与现实之间的关系,以至于将它们混为一谈。艾柯还批判了帕索里尼有关人类行动是一种自然语言的论断,因为身势学或人体动作学已被证明是一种文化习俗的产物,现实是一种完整的语言这种论断显然是不科学的。

由此产生的第二大问题是,帕索里尼简单地将电影等同于现实,以至于抹杀了它们的区别。麦茨认为他的电影符号学是不严密的,是诗意化的,最终可能误导大家,尽管他才华丰赡。譬如他的电影语言双层分节存在着重大的纰漏。帕索里尼认为电影语言的最小单位是组成一个画面的各种各样的真实客体和行为,他在赋予这一假设的真实客体能指的功能时,并未明确区分记号或符号、能指、所指和所指物等概念,用所指物概念取代了所指概念,这与符号学所要求的严密性和逻辑性是相悖的。这些最小单元不能认为相等于自然语言中的音素。音素是由意义单元语素分解后得到的东西,并不构成被分解的意义的部分,只作能指的部分。而帕索里尼的影素各种各样的真实客体和行为都有它们自己的单元意义。他在划分人类行动的类型,阐述读解现实的书写语言电影的九大符码中也存在着诸多纰漏和非议,实际上将现实与电影混为了一谈,融为了一体。

第三,帕索里尼建构的电影语言语法存在着重大的逻辑问题,是站不住脚的。尽管他意识到电影语言同自然语言的不同,但其电影语言语法显然在很大程度上是以自然语言语法为基本模式的,如从拼字法、创建名词性词组模式和限定模式等术语中都可以看到自然语言的影子。帕索里尼忽略或未能厘清两者之间的重大区别。“作为逻辑系统,自然语言是演绎性的,而电影则是归纳性的。这种区分极为重要,因为运用错误的前提会导致错误的理论,正如电影语法的规则。”在自然语言中,我们依据严格的语法演绎来理解意义;而在电影中,我们是根据画面内容、上下文背景及电影特有的表现手法之间的互动来归纳其意义,从而理解影片,这种归纳系统相较于自然语言的语法是极为灵活的、非常变通的。将以演绎性逻辑为基础的语法套用至以归纳性逻辑为基础的电影,“譬犹削足而适履,杀头而便冠”。从拼字法的角度看,正如上文所言,他未能正确区分记号或符号、能指、所指和所指物等语言基本概念,忽视了电影与自然语言外部表现形式(physical realization)的重大差异。从创建名词性词组模式的角度看,电影镜头或影像也不可能或很难成为具有名词性的词组,而是相当于句子。电影影像不是一朵红红的玫瑰,而表现的是“这里有一朵特定大小、特定形状采用特定镜头、特定角度拍摄而成的红玫瑰”。电影中不存在与自然语言一一对应的名词、动词和形容词等词类或形类。关于这点,麦茨曾有过精辟的论述,这里不再赘言。关于限定模式和句法模式,自然语言的字词具有武断性或任意性,其限定修饰来自于句法,依照句法,往往具有单向性(unidirectionality);如“我的爱人像朵红红的玫瑰”中,处于名词性位置的“玫瑰”被“红红的”修饰,具有严格的限定单向性。而在一个蒙太奇或一组镜头中,镜头画面是理据性的形象化的,意义往往相当丰富、流动不居,并不一定存在这种单向性的修饰关系;各个镜头可以彼此修饰限定,或是一组连续镜头共同形成某种意义,而这种意义分散于各个镜头之中。譬如,帕索里尼列举的例子及某些影片中的蒙太奇具有相对单向的修饰限定,但很多影片中的很多剪辑却是非单向的修饰限定,如弗里茨·朗(Fritz Lang)的电影M

中警察开会和匪徒聚会的平行剪辑就缺乏明显的修饰限定,而《十月》中关于“宗教”的蒙太奇更是如此。凡此种种,不一而足。帕索里尼简直将电影简化近似于一种猜字的画谜,极大地扼杀了电影的艺术魅力。“帕索里尼的观点回避了真正的艺术影片,却非常适于描写那些由‘标准构件’、拾人牙慧、刻板公式、陈腔老调、现成手法和守旧模式拼凑而成的平庸粗俗的影片。”总之,帕索里尼的电影符号学在立论基础、构建逻辑以及体系建设上都存在着诸多问题,有待进一步的探讨。帕索里尼的电影符号学是一种泛符号化的滥用。他自己甚至也将其电影理论命名为异端经验主义。他的这种思想可能与他受到的马克思主义影响有关,如马克思主义强调行动在人生中的意义,也可能与新现实主义思潮有关,强调影像本体论。伊万诺夫对帕索里尼及其电影语言理论进行了高度的评价,认为他揭示了电影与现实的关系,“揭示了在人类社会中使用的其他(非电影的)符码(即符号体系)在电影中的作用”,甚至影响了麦茨。或许帕索里尼并非真的弱智到将电影等同于现实,混淆文化现象与自然现象,而是想促使我们重新思考现实的语言及其同电影的关系,毕竟电影复制现实的行为就是一种把我们同现实的关系转化为文化关系的行为。不管怎么说,帕索里尼在电影符号学上的努力是值得充分肯定的,如他所运用的现象学方法受到了德勒兹的重视,他强调话语、过程和书写等概念实际上从某种意义预示了后结构主义的关切。因而,进一步研究这一位怪诞的电影人是十分必要的。