青年 艾滋之烦恼

2018-12-01郑亚红

郑亚红

那个黑色塑料袋无处不在。

它可以是隔着一根网线的匿名感;可以是商家绞尽脑汁抹去一切包装上的信息,使它看起来像一件“正常”商品;可以是线下检测点的登记本上齐刷刷的昵称;可以是试纸厂家煞费苦心的一次次改良升级;更是被当事人孤独保守着的秘密。

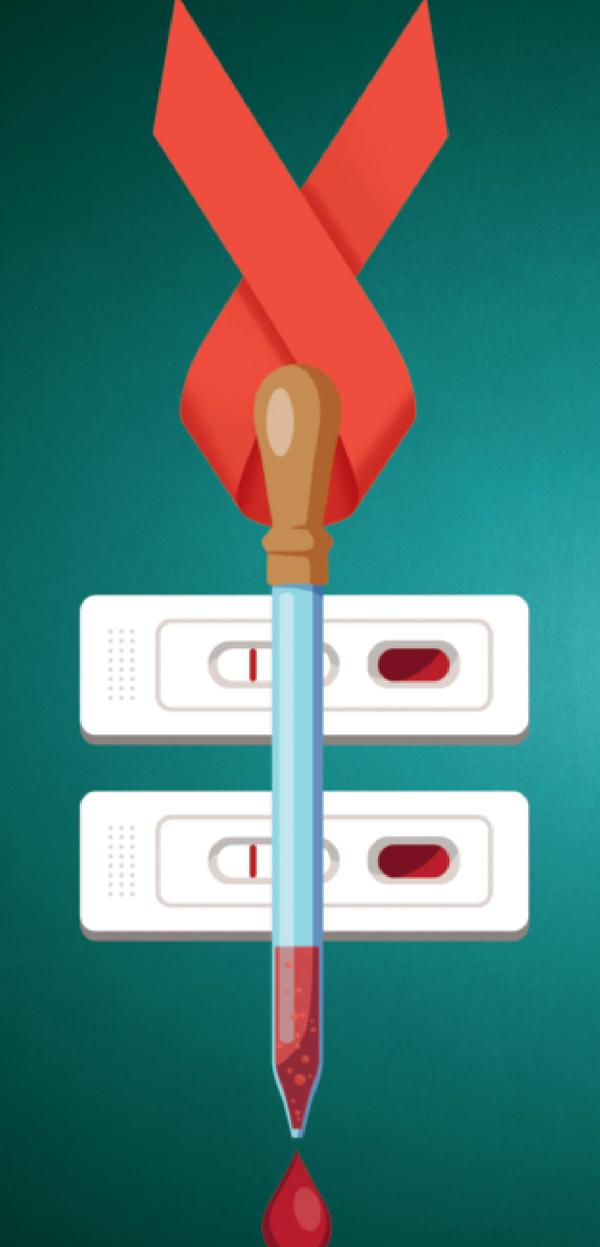

14196,是刚过去的今年前10个月在中国死于艾滋的人数,占同期法定报告传染病死亡总人数的82%。

25898,是一家电商店铺艾滋检测试纸的单月销量。

4,是这家店铺曾被投诉的数字。因一次产品促销价格尾数为4,客服接到了大量顾客投诉,最终改价。

在中国,HIV感染者知晓率不超过70%,其中有些人不知道自己被感染,另一些人虽心存疑虑但不知道去哪里咨询或检测。有关数据估计,全国有20万~40万HIV感染者未被查出,谁也不知道他们在哪。

艾滋检测试纸如同一张张门票,在门的那边,一颗颗不眠的心等待答案揭晓。但对于大多数人而言,艾滋试纸绝非普通的网购产品。它依然隐秘、不可见光,如同初次来潮的少女,惴惴不安地去货架拿好一包卫生巾,结账出门时要用黑色塑料袋包好。

网络正是那个黑色塑料袋。区别在于,人们认为所有少女都需要卫生巾,但不是所有人都需要艾滋检测试纸。

因此,跟艾滋试纸行业有关的所有人,从疾控工作者,到生产商、零售商、社交软件公司和志愿者……几乎都有过线下寻找“高危人群”的经历。他们走进夜总会,出入同志浴室,在男同交友App上发布检测信息。他们发现,整个过程中最难敲开的是大学校门。

据中国疾控中心数据,近年来,青年学生(15~24岁)报告感染者人数持续增长,已从2008年的482例上升到2017年的3077例。在2017年的学生病例中,男性同性性传播占81.8%。在中国性病艾滋病防治协会官网首页上,“高校防艾”被列为专门一栏;11月初,疾控中心性病艾滋病预防控制中心开办公众号“中国疾控艾防中心”,迄今9篇推送里,有4篇专门针对青年学生群体。从今年1月至今,前述电商店铺的艾滋试纸阳性结果有近一半连接着高校地址。

在试纸背后,不仅有一门生意,还有中国年轻人关于性的态度。在艾滋试纸商品页面上,评价留言堪比教堂忏悔现场。

“如果生命是一团火,你会不会只留下烟?”沈阳大学和疾控中心合制的青年学生防艾公益宣传片开头这样问道。

20岁的阿默用过两次艾滋试纸。

第一次刻骨铭心。那是一个深夜,阿默跟澳洲男友的越洋电话已持续了一个多小时,试纸包装早被拆开,男友说扎一下就完事了,阿默却迟迟不肯下手。

“我从小就怕打针,特别怕疼,后来去疾控确诊抽血时也是吓得要死。”试纸是阿默从一个微信公众号那里买来的,便宜,60元三盒包邮,血检。那是好几年前,盒子里躺着的是像缝衣针一样的尖头针,阿默在自己的小屋里拖延了一个小时,盯着针尖,越拖越怕。男友在电话那头哄他:“检测完咱俩就都安心了。”最后,阿默一闭眼,刺破了食指指肚。

殷紅的血滴从指腹渗出来。由于不熟悉操作,空气跑进取血的试管,血呲出来,喷到桌子和袖子上,“场面极其血腥。”阿默回忆,检测板被血糊得一片鲜红,什么都看不清,这一针白挨。

慌乱里,阿默又扎了一次,用掉了第二盒试纸,10分钟后,只有一条线,阴性。澳洲男友安心下来。

“我知道自己很干净,我用试纸就是为了让他安心。”阿默说,那时候自己还未有过性经历,但男友不相信。随后,男友也传来两张试纸照片,同样是阴性,但阿默并不相信,“那一看就不是他的手,他在骗我。”因为感情,高中生阿默当时没有戳破。

再度使用试纸时,阿默已经是一个大二的学生,他从南方来北京上学,通过一款交友软件认识了新男友。热聊一个月后,对方从天津过来见面,白天去酒吧晚上去了酒店。

事后,男友说我们去测一下吧。在男同的圈子里,有一部分人相当有自觉性,自检就像定期理发。男友恐艾,说自己曾有一个师哥得了艾滋病,最后独自死在出租屋里,“很惨”。

那一次,他们没有买试纸,一起去了医院的免费检测点。除了医院,还有很多公益组织提供线下免费试纸检测。在北京,这样的检测点有329个,提供HIV病毒感染初筛服务。这些检测点与疾控中心合作,所用试纸也从疾控中心或者厂家处免费获得。

到达医院门口的时候,阿默看到寿衣店外摆着花圈,觉得有意思,就指给男友看,男友说别看,太晦气。

检测间一次只能进去一个人测试,房间里只有检测员和受试者两人,检测结束后,出来等20分钟,再进去看结果。

在那间不足10平方米的检测室里,阿默想起三年前自己扎手指的晚上,手心开始出汗。新一代的试纸取样针已经变成弹簧针,看上去没那么可怕,轻轻往指腹一推,针尖出来,像蚂蚁一样咬了一口。但阿默出汗实在太多,再次用掉了两份试纸。

20分钟后,初筛结果有了,男友笑嘻嘻从检测室出来,将他的好消息告诉阿默。阿默进去,试纸上两条杠,阳性。

那一刻,阿默平静极了,他并非对艾滋一无所知,只是静静坐着待了几分钟。志愿者检测员告诉他,这只是初筛,疑似阳性,还需再度复检,如果仍是阳性,再去疾控或指定医院确诊,才能确诊感染。阿默听完,把男友叫进来,对志愿者说:“你告诉他吧。”

来北京上大学,阿默学的是编导。早在高中的时候,阿默就关注社会新闻和弱势群体。他曾构思过两部纪录片,一个关于留守儿童,一个关于艾滋病。他说这两个群体有一个共性:没有人真的爱他们。

阿默生在南方十八线城镇里一个复杂的大家庭。“爷爷出轨,奶奶是神经病,姑父是渣男,把姑姑打得脑子出了问题,叔叔是个不孝子,爸爸是个啃老的家暴男。”这是阿默对自己家族的描述,“整个家族可以拍一部狗血电视剧”。

检测者正使用采样刷取样。

小时候,阿默做事动作稍慢,就会被爸爸从楼梯上一脚踹下来,他指着自己歪掉的门牙,说那是父亲的杰作。因为家族需要有一个孙子,阿默出生了。

小学时,阿默发现自己喜欢男孩子。初中,因为给男同学写情书被全校知道,他从此被孤立。男生们尿尿时不跟他站一排,有人趁他上厕所兜头浇水,他在厕所躲了一上午,最后湿哒哒地回家,被母亲呵斥弄湿了校服。

直到高中,阿默在网络上认识跟自己一样的人,彼此抱团取暖,也因此有了几次网恋,其中一个男孩是兰州的。一天晚上,阿默接到兰州男孩的电话,对方说自己得了艾滋病,问阿默怎么办。阿默正睡得迷糊,以为对方恶作剧,回了句“你有病吧”,挂了电话。

后来的一个礼拜,他没有再收到兰州男孩的任何消息,电话打过去一直关机。直到男孩的妈妈打过来,告诉阿默:男孩跳楼了。

从此,阿默开始关注艾滋病,关注被忽略掉的人。他读到一则新闻:一个山村的小女孩第一次来月经时,不知道是什么,就以为自己要死了。跟其他的热点一样,这样的新闻转瞬即逝,很快就没人记得那个小女孩了。

阿默想要把这件事记录下来,他发觉性教育在中国是如此稀缺。上大学后,他对这个主题做了走访,最终写出一个剧本。但本子递出去,很多人不相信,觉得太假。“城市里面很多人对这个世界了解太少,他们只熟悉自己的生活状态,然后就觉得每个人都是这样生活的。”阿默很无奈。

初潮女孩的故事没拍成,艾滋病的剧本还没有成型,阿默就看到了那两道杠,“没想到自己成了男主角。”阿默笑着打趣。

回想起来,应该是那个澳洲男友传染给他的,尽管他从没有开口问过对方。

志愿者开口了——“阳性”。阿默坐着不吭声,盯着男友看,“我一点都不怕,我在意的也不是检测结果,我只在乎他的反应。”男友很慌,连连问志愿者,“那我会不会感染,我会不会死?要不要吃阻断药?”

20岁的阿默“好失望,好心寒”,他感觉有些东西正在被碾碎。直到上出租车前,男友都在想自己,没对阿默问过一句“你该怎么办呢?”出租车上,阿默向“那个渣男”提出了分手,自己掏了车费。

两次检测、四张检测试纸至今还守护着阿默的秘密。后来,阿默去了疾控中心确诊,除了工作人员和志愿者,没人知道他是一个HIV感染者。在发病之前,HIV病毒携带者表现出的身体状况与一般人无异,通过服药压制病毒复制,感染者可以极大推后发病时间。

直到上个礼拜,大学生阿默还在每天熬着大夜,赶拍摄影作业。

11月6日,成都武侯区益新大道的一个工业园里,键盘声像子弹一样噼里啪啦响了整整一个上午。

客服小陶的电脑上正往外同时蹦出十几个对话框,还没有看清问题,小陶已经回复过去。旁观了10分钟后,我终于看清一条咨询问题:“啥高危行为都没有,也没有任何征兆,就是看了一些报道恐艾了。”

原来,就在前一晚,“艾滋病人报复社会”上了微博热搜,恐艾的情绪在网络弥漫,这让小陶所在的网上药房的咨询量暴增。

夜里,小陶所属的艾滋试纸专项客服小组一般只有两人值班,分摊到每人身上的咨询量大概为400人。那天夜里,店里突然涌进了平时数倍的浏览量,临时增派两人后,每人仍需要接纳超过700人的咨询。“咨询的对话框一排刷下去都是黄的(等待回复的状态),完全忙不过来。”客服小组负责人小唐回忆。

忙到夜里11点,咨询量才逐渐降下来,小唐终于吃上晚饭。

重庆一家医院的实验员抽取分离的血清放入检测专用试纸上,进行艾滋病初筛。

过去一年,这家线上店铺售出各类试纸200万盒,盒子连起来长达300公里,其中艾滋病检测占到80%,单一艾滋试纸商品评论达十几万条,销售额超过4000万元。在刚刚过去的双十一,仅11月11日当天,这家店就卖出了13108盒艾滋试纸,销售额近40万元。

在2013年以前,这家药房还是成都的一家线下连锁药房。随着医药电商的起步,2013年,药房转型开始在线上销售艾滋检测试纸。

更早之前,政策上早已在快检方面表达过积极信号。2010年12月31日,国务院发布《关于进一步加强艾滋病防治工作的通知》,明确提出下一步工作重点是“扩大监测检测覆盖面,最大限度发现艾滋病病毒感染者”。其中“推广使用快速、简便的检测方法,提高检测可及性”是重要手段之一。

同一时间,试纸生产厂家也正在瞄准线上,积极与各大药房建立联系,亲密合作,HIV检测试纸开始在网上售卖。HIV检测试纸属于第三类医疗器械,线下、线上售卖要求严格,不仅要获得三类医疗器械的经营资质和销售资质,还需要有冷库和检验师。

只是跟如今比起来,当时的销量堪称惨淡。“艾滋”和“HIV”是敏感词,被电商平台屏蔽,想要找到商品,要么搜“检測试纸”,要么搜同音字。

“为什么屏蔽?是觉得会造成社会恐慌。”黄攀脱口而出。他是这家网上药房的运营总监,清楚记得在“艾滋”被屏蔽的岁月里,各种类试纸的总销量只有月均一两千盒。

随着屏蔽词被解除,政策逐步放宽,生意的闸门才缓缓打开。那是2014年12月到2015年年初,两三个月的时间里,试纸的月销量从两千涨到一万多,客服一下子忙不过来了。

消费者的问题越来越多。最初的问题仅仅是“试纸准不准,有没有推荐”,后来有人开始问试纸的原理和技术方法,有人问怎么去疾控,还有一大批觉得自己感染了实际并没有的恐艾人员来寻求一个肯定的答案。

很快,针对HIV检测试纸这一单一品类,这家医药电商公司设置了专门的运营岗位。后来他们又将客服部独立出来,专门成立一个部门,请疾控中心的工作人员前来做艾滋知识讲解,还找来专门的心理咨询师给客服们做培训——由于工作性质,客服们经常要面对一些恐艾人员,还有一些人在测出阳性后心态大受影响,也会向客服求助。这时候,客服需要有专业知识,了解并掌握恐艾心理,以便更好地开展工作。

小唐总感觉,自己跟其他店的客服很不一样,“有时候像一个医生” 。由于工作量大且容易被骚扰,HIV小组成员的平均工资比其他客服高30%。

在过去一年多时间里,95后小唐接待了超过两万名购买艾滋检测试纸的咨询者。最执着的一个客户从店里连续买了32盒试纸,消费800多元。让他印象最深的是一个上海重点大学的学生,那学生在网上“约”了一次,一个月后偶然看到有关艾滋的新闻,开始感到害怕,找到了小唐这里。

不论是客服或线下的志愿者、疾控人员,面对咨询者,他们问的第一个问题都是:是否有高危行为、什么时候发生的?“高危行为”即不戴安全套的性行为。上海学生回复小唐:有,当时“约”的女孩主动提出不戴套。

小唐告诉他,这种很可疑,建议立即检测。上海学生的试纸初筛结果是阳性,在客服的建议下,他又去了疾控中心,确诊感染。“我当时觉得好可惜,因为跟他聊天知道他在读硕士,马上就要出去工作了。辛辛苦苦读书读这么久,就一次就没有回头路了。”小唐叹息道。

在小唐的印象里,购买试纸的顾客有一半是高校学生,有人检测出阳性后不敢告诉父母,只好来客服这里寻求支持。

北京,清华大学“HIV尿液匿名检测包”的自动售卖机。

在小唐这行,开展业务的第一步都需要自己去找“高危人群”,包括性工作者、男同和高校学生。早年,小唐、公益组织志愿者、疾控人员踏遍了桑拿房、夜总会、男同浴室和gay吧的门槛。

在这其中,高校学生是最难以直接触达的。黄攀曾想进成都高校设一个检测点,定期为学生们做检测,但即使托上各种人情和关系,都以失败告终。

高校对艾滋和性避之不及。不论商家或公益组织,想要叩开校门殊为不易。北京同行公益服务中心负责人董文吉表达了同样的困扰,当时,他们只是想做一场线下的艾滋知识宣教,却没有一家高校愿意接纳。

情况在2016年出现转机,一盒小小的尿液检测包打响了高校艾滋宣教的头一炮。

康宝在家躲了一个礼拜,他没有去学校。

前段时间,学校突然风传康宝得了艾滋病,有人开始想起他每天都吃药,而且体弱和多病,进而讨论起他的性取向。

这些议论让康宝无措,他无法忽略,因为那些不是谣言。去年11月,康宝确认感染HIV,他不想任何人知道,尤其是同学。

病情是在一次长达一个月的感冒中发现的,父母比康宝提前一个星期先看到确诊书。康宝反复说:“我没那么害怕,生了病就吃药呗,我就怕我爸妈压力太大。”说到最后,声音轻得快要听不见。

康宝在学校里守着秘密,他只告诉了最好的一个女生朋友和学校的心理老师。那段时间他状态不好,头发又黄又稀,皮肤暗沉,话也变得少,意外的是,心理老师告诉他,有好几个同学跟他一样,只要好好吃药,就没问题。

北京西城区一家男同性恋聚集的酒吧,一位客人向工作人员了解HIV快速检测的方法。

确诊后不久,康宝加入了一个公益组织,这个组织主要做一些免费的线下艾滋检测,康宝在这里找到了归属感。即使这样,知道他情况的也只有组织里几个关系好的人。

有时候,康宝会在交友软件上发布免费检测的信息,有人看到就会问他怎么做检测,“找我的人里面还有好几个是我学长。”说到这里,康宝不好意思地笑了。

康宝的学校里没有艾滋自检产品,在他看来,学校对此毫不在意,没有意识。

在学校态度方面,中国传媒大学的学生比康宝幸运。

2016年开始,中国传媒大学从新生着手,在军训基地就开始做艾滋防治教育宣传。从2018年开始,由于新生人数太多,学校把重点放在了男生身上,要求全体男同学必须参加相关宣教培训,包括研究生。

中国传媒大学校医院院长马少刚告诉《财经天下》周刊,前两年,传媒大学的艾滋感染情况不容乐观,但2017年和2018年疾控发布的数据显示,这两年中国传媒大学艾滋感染人数是0。

马少刚清楚,这里可能会存在各种情况的统计遗漏,也有些学生可能自行购買试纸检测,但不论如何,相比前几年的数据,学校的重视正在起作用。

尽管如此,对于艾滋病的校内宣传工作,马少刚仍然保持着谨慎态度:“到处都宣传这个的话,外界还以为我们传媒大学艾滋病有多严重呢。”

今年9月中旬,一台自动贩卖机还是入驻了校医院二楼的大厅,在货架一角,尿液检测包和其他饮料零食摆在一起,售价30元。

此前,学校里已试行过投放免费的检测包。相关记录显示,在一年多的免费试行时间里,传媒大学一共发放出接近400份检测包,回收率却仅有20%。“太不知道珍惜了。”

马少刚叹息。

回收率低的原因在于回寄过程可能存在的信息泄漏。

保护隐私是艾滋快检中最重要的守则,商家也为邮寄过程中如何保护消费者的隐私而煞费苦心。

前述网上药房的仓储负责人表示,他们跟快递公司有合作,快递条形码里面刷出来是“医疗器械”,不会有任何跟HIV有关的字样,甚至包裹上的寄出地址和胶带上的“xx药房”字样也被隐去。

西安,艾滋病病毒感染者每个月可以免费领取抗病毒的药物。

公益机构提供的线下快检同样要保护受试者的隐私。记录时可以登记昵称,只要手机号是真实的就可以。

一切都在悄悄进行着。

高校售货机里的尿液检测包也是匿名的,每份检测包对应一个编号,检测包回收后,将被送到相关医院的实验室进行检测和判读,一周后,检测者可自行登陆网站凭编号获得检测结果,全程匿名。

样品回收邮寄是免费的,尽管如此,最初,几乎没有学生选择自主邮寄。后来,学校想了新方法,在校医院放了一只回收篮,收集到一起后由学校统一寄出,这才有了20%的回收率。

今年9月开始,传媒大学不再提供免费检测包,而是引进自动售货机。像買零食饮料一样买完检测包后,取好尿液样本,从售货机上的一个专用投放口扔进去,整个回收过程只需一秒钟,很难被旁人发现。售货机摆出不到一个半月的时间里,已售出8份检测包,回收箱里已收回5份样本。

去年4月,湖南长沙岳麓区大学城爆出106名大学生感染艾滋,引发社会关注。今年3月20日,北京市教委通报北京市高等学校艾滋病疫情。据不完全统计,截止到2017年6月底,北京市接到报告的学生艾滋病病毒感染者及病人累计1244例。

北京海淀区疾控中心提供的数据显示,从2017年9月27日至11月5日,一个多月时间里,海淀区10所高校的售卖机共卖出37个检测包,其中14个送检,检测结果全部为阴性(未感染);清华大学的售卖机安装后,检测包在两天内售空。

目前,类似的尿液检测包已经入驻北京、上海、广西、云南、四川、黑龙江等六个省市自治区的多家高校。

同时,行业内的人对这种尿液检测持观望立场。

“尿液检测包跟试纸不一样,它不做零售,主要走政府采购,因为它不具备零售性,样本要寄出去,等待检测,这个服务过程实在太漫长。”黄攀说,尿液检测包只是一个取样器,需要送检,不具备自检功能,因此,线上店铺很少会出售尿液检测包。

一位公益组织的负责人则表示,由于尿液检测的回执时间过长,对于倡导艾滋自检而言是一种后退,但是,这种检测方法从矛盾特殊性出发,帮的是不敢去线下检测、也不愿网购试纸的人。

那个黑色塑料袋无处不在。

它可以是隔着一根网线的匿名感;可以是商家绞尽脑汁抹去一切包装上的信息,使它看起来像一件“正常”商品;可以是线下检测点的登记本上齐刷刷的昵称;可以是试纸厂家煞费苦心的一次次改良升级;更是被当事人孤独保守着的秘密。

“货发的比较多,现在没库存。”梁满达夫挂掉了客户的电话。临近年底,12月1日的世界艾滋病日就要到了,梁满达夫所在的北京玛诺生物制药股份有限公司(下文简称为“玛诺生物”)常常要在周末加班。

浙江,嘉兴学院的防艾志愿者穿上了病号服模拟患者接受同学们的拥抱。

梁满达夫是玛诺生物的销售总监,已在这一行做了十几年,这是他习惯的工作节奏:每年的情人节、七夕、圣诞节,以及后来兴起的双11,这些日子前后都是艾滋检测试纸销售的高峰。

玛诺生物成立于2005年,原本是由美国克利普特生物医学公司与玛诺科技亚洲有限公司共同在华投资成立的外资企业。在过去10年里,玛诺生物旗下的“爱卫”品牌占据着艾滋唾液检测市场的主流地位,政府采购超过八成的唾检产品都来自于爱卫。

但唾检本身却发展缓慢,在艾滋快检的市场里,血检依然占据着主流。

血检、唾检和尿液检测都属于初筛,而初筛一般指的是抗体检测。在临床诊断艾滋病的方法中,主要有抗体或核酸检测、典型的临床症状、CD4T淋巴细胞、HIV病毒载量等。其中,抗体检测是最便捷的检测手段,也是最易推行的自检手段。

1985年,美国FDA批准了第一个HIV抗体筛查试纸,并将其应用于献血员的筛查,至今,艾滋检测试纸已经技术迭代到第四代。

“血检在国内的价格竞争太激烈了,实际上已经没有人愿意去做,因为已经没有利润。”梁满达夫总结道,从一开始,血检就在打价格战,经销商没钱赚,只能厂家赔钱去做。目前,市面上的血检产品价格不一,充斥着大量二三十元的产品,以及少量的超过百元的产品。其中高端产品由国外的几个大牌如雅培和SD垄断,国内则以低端为主。

线上的试纸销售看似热闹,但在行业内看来,价格战的背后不过是厂家割肉求生。

爱卫主做唾检试纸,主打高端,定价超过200元,一些公益组织和药房对此高价颇有意见。梁满达夫解释说,除了说明书和包装盒,所有原材料包括试管、拭子均属进口。

原材料进口的背后其实是国内在艾滋快检技术方面的乏力。梁满达夫介绍,他们曾为降低成本考虑找国内供应商,却一直没有找到合格的。以试纸中的抗原浓度为例,要求的数值是大于95,国内供应商有时候能达到,有时候达不到,“我们就不敢换” 。

试管和拭子同样如此,国内的一套模具常常在运输过程中就被压碎。种种因素之下,玛诺生物保持高价,并因此走了另一条道路:不在零售端发力,而是以政府采购和实验室为主——对艾滋相关产业,国家有税收利好政策及相应补贴。

尽管如此,这家做了10年唾检的上市公司仍困境重重,其2018年上半年的营业收入不到900万元,净利润则亏损240余万元。玛诺生物副总经理刘满江告诉《财经天下》周刊,2008年到2010年期间,玛诺生物的日子非常苦,销售量非常少,几乎是半停滞的状态。

“钱砸进去差不多8000万元左右,没什么用,后来人福收购过来,2010年底在中国市场开始重新规划。” 刘满江说,由于在中国市场的艰难推进,2010年,玛诺生物引入中国药企人福医药成为其大股东,美资退出,由外资企业转为本土,拓宽了政府资源,又适逢相关政策春风,情况才有所

好转。

2005年5月20日,玛诺生物为艾滋检测的唾检技术申请发明专利,历经10年,到2015年1月份才获批,专利保护期是20年,2025年到期之前,留给玛诺生物的时间也不多了。

一个行业内人士则称,实际上,在艾滋快检产品方面,中国并没有核心技术,几乎都是引进后做升级,包括以研发见长的玛诺生物同样如此,其产品也是当年美国人研究出来的,沿用至今。

如果将自己的人生拍成纪录片,第一个镜头会是什么?

“一颗精子吧。”阿默想了5秒钟,“我会配一个旁白,大概意思就是:如果可以,我宁愿选择不出生,我的父母没有问过我,就把我生下来。”

阿默没有把感染艾滋的事告诉任何家里人。好在,對穷学生的他而言,国家提供免费的艾滋治疗药品。在中国,上市的抗HIV病毒药物有22种,其中8种国产药被收录在免费名单中,且这一名单有望扩容。

进口药副作用小一些,但连生活费都要自己挣的阿默只能吃免费国产药。吃药的第一个月,他一直处在眩晕里,整日如同宿醉一般,总是连着两天吃不下一口饭。直到第二个月,情况才有所缓解。多位感染者向《财经天下》周刊描述了这种眩晕感。

幸运的是,阿默并不耐药。康宝则不同,免费药吃到第四个月,出现耐药了,转而开始吃每月2000元的进口药。但不论幸与不幸,他们都付出了比常人更多的代价:药物必须严格按时按量服用,到点就吃,否则病毒会报复性反弹复制,功亏一篑。这种严苛带来的紧张将缠绕余生的每一天,而只可控制、不可治愈的绝望也总会在脆弱时分击碎睡眠。

公益组织会贴心提供一些减轻外界压力的窍门,比如只把感染情况告诉少数最信任的人,或者不告诉任何人;去掉药瓶上的标签;避免在公共场所服药;去医院定期复查时不使用医疗保险;告诉别人自己服用的是维生素……

确诊后,阿默也有过几次谈恋爱的机会。“现在大家谈恋爱之前,都会说测一下(HIV)。”每一次,阿默都坦诚相告,并向对方解释因为按时服药,他体内的病毒量已经被控制得很低,从二十几万降到小于40,基本无法检测出来,即使发生性行为也不会感染他人。

但是没人不害怕。“他们就是不明白,即使明白了,还是会害怕。”阿默很懊恼,觉得人都是自私的。20岁的他停顿了一下,接着说,“可是我觉得人都是需要爱的。”

康宝看起来轻松很多,他反复说自己觉得只要吃药就好了。但他又总会说:“活着就已经很幸福了,不会像以前那样希望得到这个得到那个,不会跟父母什么都要。”

有次,父亲来学校给康宝送东西,从家里到学校坐公交来回得四五个小时。父亲把东西交给康宝,转身离开,康宝看到他后脑勺的白发觉得心酸。那天是父亲的生日,他犹豫了一下,一直目送父亲走到公交站,后来才在微信上祝父亲生日快乐,“挺后悔的,应该当面说的”。

父子关系因为这场人祸得到了重构,最熟悉的陌生人有了真切的羁绊。提到父亲时,康宝会忍不住低头啜泣,其余时候他总是温柔地笑嘻嘻。他本来打算去法国留学,但计划在确诊后被打破了。一方面,每三个月他就要做定期检查,出国不方便;另一方面,每月额外2000元的进口药费,再加上留学,经济负担一下子大了起来。

黑色塑料袋之下是残酷的现实,他们不得不重新规划未来。

往回找感染原因时,阿默、康宝和董文吉都语焉不详。阿默觉得是澳洲男友传染给他的,“应该吧”;康宝则是在初一发生的初次性行为,他在网上认识了一个大学生,对方来了家里,因为长得年轻,康宝骗当时在家的妈妈,说这是他的同学。就在那天,他们在康宝家发生了关系。事后,康宝就将其删除,因为他感觉对方没有真感情,“自己被骗”;董文吉只是笑笑,说自己跟男友同时确诊,已经不知道是谁传染给谁了,也没想过要弄清楚。

“过来检测的,大部分都是交友软件上看到我们的信息自己找过来的。”不止一位公益机构的负责人这样说。

交友App是否扩大了年轻人的性选择?答案很显然。但是,交友App并非导致艾滋感染的根本原因。

“Blued没出来之前,也有网站、聊天室,类似QQ,注册完之后,一进去成千的人在里面同时聊天,你说那个平台会不会造成疾病传播?”董文吉问道。

29岁的董文吉在5年前被确诊感染HIV,之后他辞去海洋世界的驯兽师职务,开始专职做男同艾滋检测方面的公益。在他看来,只要人跟人联系在一起就一定会出现各种关系,“软件本身无罪,要看怎么用”。

现在,董文吉常做的是在交友软件上发布信息,告诉人们“你需要定期做检测”。这看起来是不得已而为之的下策。从感染者到公益组织创始人,董文吉五年来感触最深的是:没有高危人群,只有高危行为。

阿默没有否认圈子里的“以性交友”,普遍存在的是广撒网的形式。对此他很矛盾。他认为这种开放式关系是一种进步和解放,同时他又不喜欢这种“进步”,觉得这很孤独,很多人因此谈不了恋爱。他希望能够真正去爱一个人,然后在一起。

“以前找对象一定要长得好看,现在不恐艾就行。”谈到爱情时,康宝如此回应。

2018年12月1日,第31个“世界艾滋病日”即将到来。今年,中国的宣传主题是“主动检测,知艾防艾,共享健康”(英文是“Know your status”,知道你的感染状况)。

中国疾控中心数据显示,截至2018年3月31日,全国报告现存活艾滋病病毒(HIV)感染者/AIDS病人789617例,报告死亡245498例。现存活HIV感染者460551例,艾滋病人329066例。

(应受访者要求,阿默、康宝均为化名)