基于俞募配穴法针灸结合康复治疗非特异性腰痛的临床疗效

2018-11-29沙书娅孟庆良

沙书娅 张 铭 孟庆良

(1 河南省省直第一医院康复科,郑州,450000; 2 河南中医药大学第一附属医院康复科,郑州,450099; 3 河南省中医院中医风湿病科,郑州,450002)

根据最新流行病学调查发现60%~80%成年人受到腰痛的困扰,其中近一半首次发病的患者在8周内可自愈,但复发率近90%[1-2]。在各类腰痛中约有85%患者原因不明,称之为非特异性腰痛,目前尚无明确的发病机制,高发病率及复发率持续困扰临床工作者。核心肌群稳定康复训练法是21世纪初逐渐兴起的康复技术,该法通过优化腰部肌肉,改善腰部的功能,不少临床报道对其疗效进行肯定。

“俞募配穴”是针灸在临床治疗的重要取穴之一,背俞穴和腹募穴相结合,共奏调和阴阳、疏通经络的协同功效。《难经﹒六十七难》一书中指出:“阴病行阳,阳病行阴。故令募在阴,俞在阳”。由此可见阴阳失调疾患可通过俞募配穴得以调整[3-6]。中医学认为:“腰者,一身屈伸俯仰之主”。若气血流通不畅、阴阳失调、经络不舒则可导致腰痛,基于此我们在实践中运用“俞募配穴”取穴法确对非特异性腰痛有理想疗效,并对其作用机制进行一系列研究。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2013年3月至2016年4月本院非特异性腰痛患者100例,根据首次就诊次序采用随机数字分组法分为对照组和观察组,每组50例。对照组中男29例,女21例,年龄34~51岁,平均(41.2±2.89)岁。病程4.5~12.5个月,平均(8.4±3.19)个月。观察组中男28例,女22例,年龄33~52岁,平均年龄(41.8±2.91)岁。病程4~11.8个月,平均病程(8.1±3.02)个月。取同期健康体检者50例作为健康组,其中男28例,女22例,年龄35~55岁,平均年龄(42.1±2.79)岁。3组患者在年龄、性别等一般情况比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准 参照美国ACP协会2007年颁布的关于非特异性腰痛的诊断标准[7]。

1.3 纳入标准 1)符合1.2者;2)年龄≤55岁;3)腰部影像学资料证实未存在异常;4)患者或其家属知情同意,签署知情同意书。

1.4 排除标准 1)年龄超过55岁;2)有原发病导致腰痛者;3)伴发肿瘤、结核或其他全身性疾病者;4)存在精神疾患者;5)妊娠或哺乳期妇女;6)存在非甾体药物过敏史者。

1.5 脱落与剔除标准 1)治疗过程中配合差者;2)患者自行退出本研究;3)出现严重并发症或并发症者;4)虽然完成试验,但服药量不在应服量的80%~120%范围内;5)泄盲或紧急揭盲的病例

1.6 治疗方法 2组患者均接受腰痛常规内科药物治疗,口服右旋布洛芬胶囊(苏州第四制药厂有限公司,国药准字H20030375),口服,3次/d,1片/次。连续14 d。康复训练方案:核心肌群训练:1)双桥训练法,患者采取仰卧体位,双上肢平放于身体两侧,双小腿置于健身球上,上抬臀部时保持球体在小腿下,且使肩部、骨盆与双足呈同一水平面,此体位保持30 s后缓慢恢复起始平躺位,5 s后再次重复上述动作,10次/组;2)反桥训练法,仰卧于健身球上,双足与肩同宽平放于地面上,膝关节屈曲90°,此体位保持60 s,10次/组;3)髋膝关节屈曲状态下的反桥运动,在2)步骤的基础上屈曲一侧髋关节,此体位保持90 s缓慢恢复起始平躺位,5 s后再次重复上述动作,10次/组。随后患者保持俯卧位,使用高频电刺激为腰部痛点进行电刺激,持续30 min。

观察组采用俞募配穴法进行针刺,腹募穴选用:气海穴、关元穴、中极穴;背穴:肾俞穴、脾俞穴,膀胱俞穴、大肠俞穴,腰痛明显者加腰阳关穴、腰眼穴、环跳穴。取穴位置及针刺方法参考石学敏教授主编《针灸学》(ISBN:9787801563149)。采取平补平泻手法,得气后通华佗牌电针仪,疏密波,频率4~20 Hz,以患者耐受为度。

1.7 观察指标

1.7.1 简易McGill疼痛评分 包括疼痛分级指数(PRI)、目测类比定级法(VAS)和现有疼痛强度(PPI)3部分,总分60分,得分越高,疼痛程度越重。

1.7.2 JOA腰痛疾患疗效评分 日本骨科协会颁布的下腰痛疾患评定,分为主观症状(9分)、体征(6分)日常生活动作(14分)及膀胱功能(6分),其中主观症状包括:腰痛、下肢痛及麻木、步行能力,体征包括直腿抬高试验。总分29分,分数越低表明功能障碍越明显。

1.7.3 Oswestry功能障碍指数评分 由10个问题组成,包括疼痛的强度、生活自理、提物、步行、坐位、站立、干扰睡眠、性生活、社会生活、旅游等10个方面的情况,每个问题6个选项,每个问题的最高得分为5分,选择第一个选项得分为0分,依次选择最后一个选项得分为5分,假如有10个问题都做了问答,记分方法是:实际得分/50(最高可能得分)×100%,假如有一个问题没有回答,则记分方法是:实际得分/45(最高可能得分)×100%,如越高表明功能障碍越严重。

1.7.4 腰腹肌等长收缩值 测量时患者保持中立位0°,嘱患者行前屈、后伸、左旋、右旋动作,每个动作重复5次,中间间隔10 s。使用MRS智能化运动控制训练系统及MRS智能化运动控制训练系统对每个动作的肌力进行测量,得出5次动作的数据后进行平均值计算。腰腹肌等长收缩值意味着要不功能越佳。

1.7.5 外周血β-内啡肽(β-EP)检测 3组受试人员均清晨空腹状态下取外周肘静脉血5 mL,5 000 r/min,4 ℃条件下高速离心10 min,吸取上清液置于新离心管内备用。将血清稀释至一定浓度,加入酶标反应孔中,每个样本加复孔,在37 ℃条件下静置40 min,后用磷酸盐缓冲液(PBS)冲洗3次,加入酶标抗体后继续在37 ℃条件下静置40 min,后用PBS冲洗3次。后加入DAB反应底物,37 ℃避光放置3~5 min,加入终止液显色,每孔加入终止液50 μL终止反应,于20 min内测定实验结果,在MTT酶标仪上读取结果。

2 结果

2.1 2组疼痛评分比较 2组治疗后McGILL评分、JOA腰痛疾患疗效评分、Oswestry功能障碍指数均较治疗前明显改善,与治疗前比较(P<0.05),其中观察组改善的趋势更为明显,与对照组治疗后比较(P<0.05)。见表1。

2.2 2组腰腹肌等长收缩比较 治疗后2组腰腹肌等长收缩值明显大于治疗前(P<0.05),其中治疗后观察组数值明显优于对照组(P<0.05)。见表2。

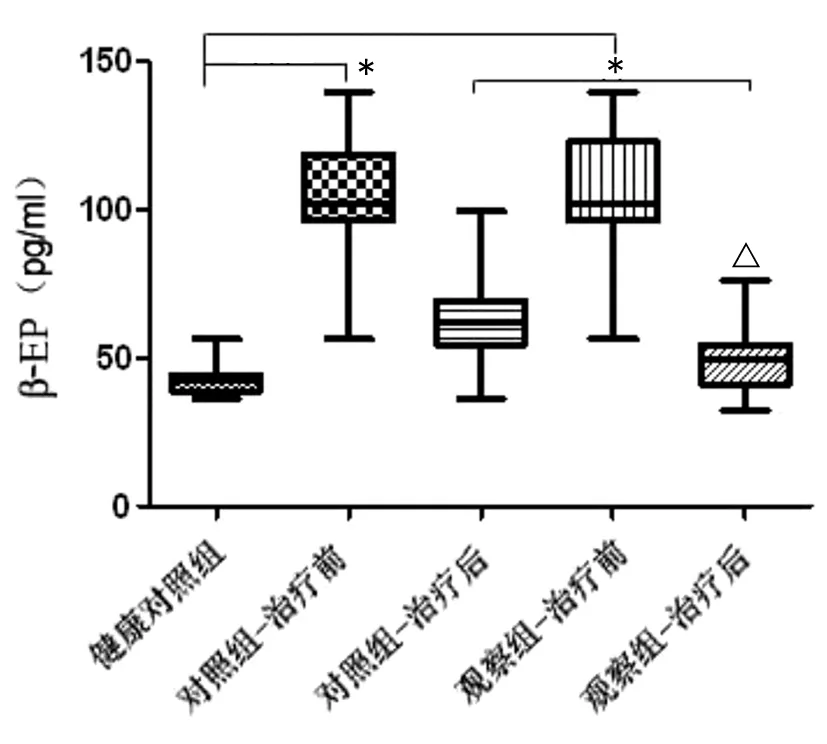

2.3 3血β-EP比较 观察组和对照组2组非特异性腰痛患者治疗前β-EP水平均明显高于健康对照组,干预后2组β-EP均一定程度下调,其中观察组下降的更为明显,与对照组治疗后比较(P<0.05)。见图1。

表1 2组疼痛评分比较分)

注:与本组治疗前比较,*P<0.05;与对照组治疗后比较,△P<0.05

表2 2组腰腹肌等长收缩比较

注:与本组治疗前比较,*P<0.05;与对照组治疗后比较,△P<0.05

图1 3组β-EP比较

注:与健康对照组治疗前比较,*P<0.05;与对照组治疗后比较,△P<0.05

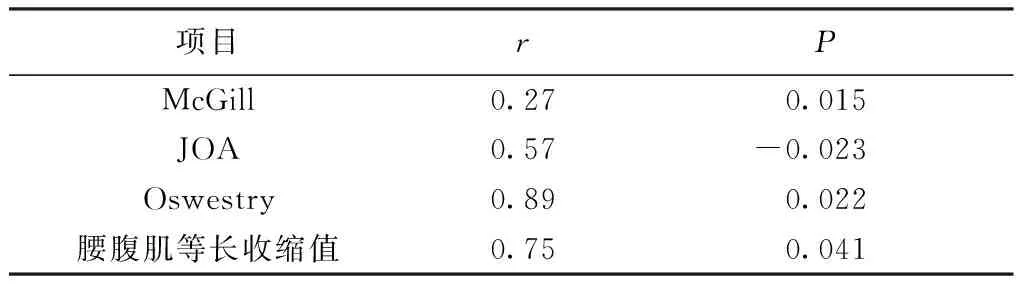

2.4 相关性 结果发现β-EP与McGILL评分、Oswestry功能障碍指数、腰腹肌等长收缩值呈正相关关系,与JOA腰痛疾患疗效评分呈负相关关系。见表3。

表3 β-EP相关性

3 讨论

非特异性腰痛是一类以下腰部疼痛为主要临床症状的疾病统称,患者同时伴有腰部肌肉紧张或牵扯感,持续时间均超过3个月,随着疾病的发展,患者最终可能导致无法久行久站,此类患者影像学资料往往未见明显异常。曾经手术疗法、微创、药物均是非特异性腰痛的治疗方法,但随着术后继发感染、药物不良反应的产生,上述治疗方案在非特异性腰痛的疗效逐渐受到质疑,而中医药等自然疗法因其疗效显著、安全性高逐渐重视。本研究患者均接受核心肌群训练法,诸多学者通过研究证实核心肌群是功能运动链的基础,四肢活动的动力,通过易化核心肌群可有效恢复脊柱的稳定性,从而增强了脊柱肌肉韧带的抗干扰性、协调性,在核心肌群训练的同时加用高频电刺激,可增加本体感觉输入,进一步募集更多核心肌群的运动单位,增强腰部肌肉力量,调整神经肌肉功能。结果显示对照组患者在接受核心肌群及高频电刺激后患者McGILL评分、JOA腰痛疾患疗效评分、Oswestry功能障碍指数及腰腹肌等长收缩值均较治疗前有明显改善,这说明核心肌群及高频电刺激等训练方案确可一定程度改善非特异性腰痛患者的临床症状,与一些研究相似[8-10]。

在进一步临床研究中我们观察了俞募配穴法在治疗非特异性腰痛的临床作用,亦证实此法的有效性。非特异性腰痛属于中医学“腰痛”“痹证”范畴,《素问·调经论》中云:“气血不和,百病乃变化而生”。此病多以本虚标实为主,肝肾亏虚无法推动气血运行,气血瘀滞困扰阴阳,导致阴阳失调,气血瘀滞于腰部经络。古代医贤认为脾肾乃先后天之本,气血生化之源,健脾益肾是益气活血之本,此外足太阳经循于腰部,累及膀胱,肾俞膀胱相表里,而督脉属肾,太阳经及督脉属多气多血之经,一旦督脉及膀胱经受损则可致气血不和,加剧腰部疾患。远自《内经》时代即出现针灸配穴处方,《灵枢·官针》一书中指出:“偶刺者,以手直心若背,直痛所,一刺前一刺后,以治心痹”。《难经·六十七难》明确指出:“五脏募皆在阴,而俞皆在阳,阴病行阳,阳病行阴”。充分体现了“从阴引阳,从阳引阴,阴阳互通”的理念[11-12]。我们采用俞募配穴法,腹募穴选用气海穴、关元穴、中极穴;背穴选用肾俞穴、脾俞穴,膀胱俞穴、大肠俞穴。气海穴及关元穴均乃任脉之要穴,《铜人腧穴针灸图经》一书中认为两穴有益肾固精、培元固本之功能。与背穴相结合,在补肾益精、培元固本基础上疏散邪气,以达调和阴阳气血,疏通经络,调节脏腑功效。本研究以McGILL评分、JOA腰痛疾患疗效评分、Oswestry功能障碍指数作为疼痛症状测评指标,结果显示俞募配穴法可明显改善非特异性腰痛患者的临床疼痛提高患者的腰腹肌活动能力,提升了生命质量,为治疗非特异性腰痛临床方案的确定提供一定依据。

在对治疗机制的进一步探讨中我们对β-EP水平进行检测,结果显示非特异性腰痛患者体内β-EP水平明显高于健康对照组,经过一定时间干预后虽然β-EP水平仍高于健康人群,但均有明显下调。β-EP属于垂体前叶合成的神经肽因子,并以前阿黑素的前体形式存在于丘脑-垂体轴中,仅有少量入血。机体疼痛发作时由于应激反应导致β-EP大量入血,发挥了阿片受体激动剂的生物学效应,产生信号传输至根神经节,从而通过反射弧产生一定镇痛效应。但长期高水平β-EP可导致感受器长期处于兴奋紧张状态,易产生继发性损害[13]。本研究证实俞募配穴法可明显下调非特异性腰痛患者体内β-EP水平,修复了机体激素水平动态平衡链,减少继发性损害。

总之,我们有理由相信募配穴法确实对非特异性腰痛有明显止痛作用,从而改善患者日常生命质量,其作用机制可能与下调β-EP有关。