潘常青:“心胸”的深度与格局

2018-11-29黄柳

文/本刊记者 黄柳

领先医疗技术,纵深学科分布,拓宽医疗格局,上海胸科医院诉说“心胸”的强大与广阔。

潘常青上海交通大学附属胸科医院院长,普外科主任医师。上海市医院协会常务理事,上海市医学会常务理事,上海申康医院发展中心资产管理专家咨询委员会员。对临床工作和医院管理有较为丰富的经验。获2013年上海市节能先进个人、上海市总工会“2014-2015年度上海市职工信赖的经营管理者”荣誉。曾获两项上海市科技成果奖,发明专利两项。

上海市胸科医院是我国第一家以诊治心胸疾病为主的专科医院,2017年,医院建院60周年,站在一甲子的分界线上回望,业内外媒体总结称,这家医院所走过的历程,正是中国心胸医学发展的缩影!

过去60年,“中国从肺结核大国,到现在成为肺部肿瘤发病率和死亡率最高的国家;中国人从大量存在营养不良到如今由于生活方式引发的心血管疾病越来越多。”上海一家主流媒体报道称,“胸科医院60年发展,正是中国卫生水平快速提高、医疗技术从追赶发达国家到进入世界一流阵营发展历程的缩影。”

赶超世界一流,这家胸科医院在国内乃至世界胸科领域创造的“第一”不胜枚举:手术技术上,这里实施了世界首例非血缘供体、成人单侧肺叶移植术;国内首例冠脉搭桥并行心脏瓣膜置换术;国内首例达芬奇机器人辅助肺癌根治术、胸腺瘤切除;研发方面,这里诞生了国内第一架鼓泡式人工心肺机,在国内首创塑料无缝人造血管、毛绒型涤纶人造血管等等。

毫无疑问,这些“第一”代表了这家医院卓越的专科实力,但院长潘常青向记者表示,胸科医院还应该创造更多、更丰满的“第一”,牢牢占据国内领先、国际一流的地位。

2016年3月,潘常青从上海市第一人民医院副院长调任胸科医院院长,过去有三十年在综合医院的临床、管理经历,而今“转战”专科医院是怎样一种体验?潘常青坦陈,专科意味着“更少的科室,更专的精品”,学科建设的目标更加清晰。

发力科研 唱响品牌

“未来,胸科医院要成为一家一流医院,从临床型医院转向临床与科研并重的医院,以科研促进临床医疗服务的提升,满足患者对医疗更高的需求。”这是潘常青在60年院庆之际向业内外展示的医院建设蓝图,发力科研,强调科研与临床并重是核心思想。

打造“闭环式科研促进平台”是核心思路,潘常青向《中国医院院长》杂志记者阐述,通过“硬件+配套项目+领军人物+团队+考核”,夯实科研全流程,期待形成环环相扣、相促相长的良好工作状态。硬件、物理空间方面,医院新落成的建筑中设置了6000平方米的开放式平台实验室和专科实验室,并新辟了两层楼的教学、培训基地,动物房、生物样本库等一应俱全。

项目方面,除常规的省部级、校局级与院内项目外,潘常青明确“以项目为纽带打造优势学科群”,医院将鼓励更多形式的院内项目,并积极跨界拓宽项目来源。“我们有很强的临床实力,积累了庞大的临床数据库,这些都为争取高等级的医工、医理交叉项目奠定了基础。”他继而举例表示,基于医院近年创下的机器人手术量全球单中心第一的纪录,上海交通大学机器人中心向医院抛出橄榄枝,双方合作已正式启动;与中科院自动化研究所的合作即将启动,“科学家思维与临床思维的相互启发,必将‘火花四溅’”!

与此同时,医院设有国家药物临床试验机构GCP中心、Ⅰ期药物临床试验病房,牵手业内领军企业合建实验室,也将快速促进临床科研成果转化。“相较以往,我们看重系统化、医院整建制的跨界科研合作,将让科研实力得以整体提升。”潘常青相信科研与临床齐头并进,将加快铸造学科精品、唱响医院品牌。

不一样的“心胸”发展

以胸科立院,心血管及胸肺肿瘤是医院两大支柱学科,这两大学科的发展是潘常青作为院长的必答题,而他的答题方法,也显示了在“健康中国”战略实施背景下,公立医院不同以往的解题思路。

以医院胸痛中心为例,2012年即通过了由美国专家实施的国际认证,之后成为国内第一批胸痛中心以及胸痛质控中心。运行多年,在不断改进院内流程、缩短诸如D2B时间等指标提升效率之外,医院意识到疾病预警、院前急救、院后康复等环节同样重要。

2017年,医院与长宁区卫生计生委合作建立起“胸科-社区”胸痛网络模式,将急性心梗的救治向前延伸至120急救系统和社区医疗网络。潘常青介绍,这种模式让医院、120急救、社区医院、患者个人四方形成一张网,在医院的指导下,社区医院做高危人群筛查、建康复会诊系统;120则接受医院培训,以专业人员、专业设备做好胸痛患者的院前急救。

“不一样的胸痛中心”让单点效率得以更广辐射,实现四方共赢,真正体现了公立医院以患者健康和安全为追求的公益心与宏大格局。

与此一脉相承,医院2017年还与徐汇区卫生计生委合作建立了肺癌早期筛查及防治一体化项目。第一轮,针对徐汇区6个社区进行筛查,总结出切实可行的肺癌筛查“高危参数”和“临床路径”;当前,第二轮进展已扩大至13个社区卫生服务中心,早筛问卷被嵌入社区医生工作站,医院带教社区医生、构建诊疗工作规范、建设肺癌筛查诊疗管理防治体系成为主要工作内容。

以医者初心做管理,潘常青希望每一项举措都能切实惠及患者。2017年,在医院日间医疗探索近10年后,他带领团队调研发现,以往分散在各科室的日间病房无法满足当前需求,考虑到院内超过30%的患者为肺癌中晚期化疗患者,医院推出了集独立病区、独立药房、自助入院为一体的集中式管理的日间医疗平台。

由8人组成的常驻护士组负责日间病房的日常管理,同时呼吸内科、肿瘤内科各派2名医生负责医疗业务与应急处理,确保患者的安全。化疗患者住院时无须再前往医院的出入院处,在自助入院机上刷医保卡或就医磁卡就可以看到医生开具的化疗医嘱,完成支付后即可进入治疗。如须取药,患者可直接在毗邻的日间病房专设药房完成。此外,病房医生还能帮助患者在出院时进行下一次门诊或者化疗预约。患者普遍反映,在省心快捷的同时,日间平台让每次化疗费用减少了约15%。

迈向纵深 放眼世界舞台

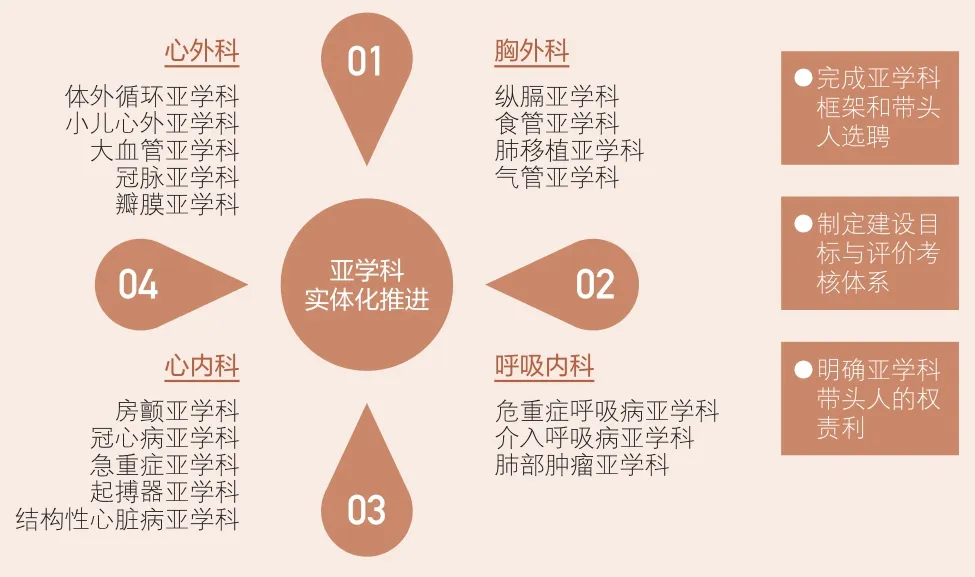

迈向纵深也是心胸两大学科发展的不二选择。在此过程中,亚专科的孵育与成熟至关重要,2010年后,医院心内科、心外科、呼吸内科、胸外科四大主干学科进行了持续的专科细化,形成当前近20个亚专科分支(如图1)。

图1 推进亚学科建设

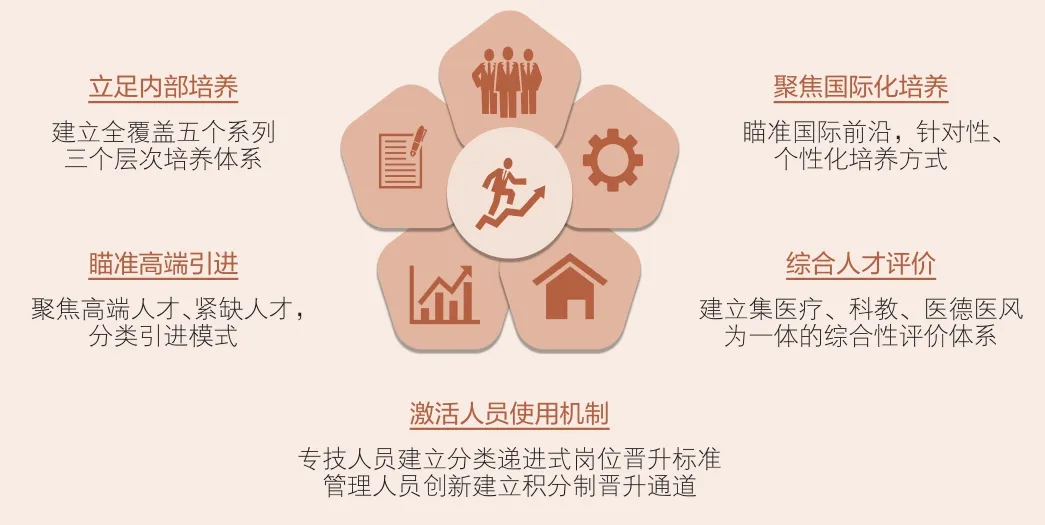

图2 基于360度可视化信息管理系统的闭环式人才资源管理体系

正是在不断细化的过程中,一系列的高水平技术在医院横空出世并日臻成熟。以胸外科为例,当前医院已经拥有非常完整、高水平的胸外科技术,包括机器人技术、多孔、单孔、微孔、剑突下胸腔镜;心内科创新融合完成上海首例心腔内超声(ICE)引导左心耳封堵术;施行全国首例“导管消融+左心耳封堵+冠脉支架”三联一站式联合介入手术、国内首例“横穿”巨大房缺封堵器后左心耳封堵术,植入上海首例具有国际先进品质的国产心脏起搏器;呼吸科完成了国内首例导航支气管镜联合锥形束CT引导下微波消融术治疗多原发早期肺癌。

技术制高点意味着患者吸引力,医院当前60%的患者来自上海市外,医院专科精细化的成绩斐然。

60%

术制高点意味着患者吸引力,医院当前60%的患者来自上海市外,足见医院专科精细化的 斐然成绩。

在学科分化的同时,潘常青表示,立足综合与全面的疾病观进行学科整合也十分必要。他介绍,当前医院心脏中心的运行已渐入佳境,该中心纳入心内科、心外科及影像、放射等医技科室的专家和医生,致力于探索更多基于高水平临床实践的院内自有技术,同时推动技术的日臻成熟以及更广阔的临床普及。除心脏中心之外,医院另外两大临床医学中心也在积极布局之中。

领先技术、国际视野,建院60周年之际,潘常青向媒体表示,医院将继续弘扬品牌优势,以世界为舞台,打造精品的专科医院,扩大在世界同行和国外患者中的影响力。

2015年,在国务院副总理、时任上海市委书记韩正和捷克总理索博特卡的共同见证下,医院与捷克布拉格大学医院签订了肺癌免疫治疗研究项目。今年11月,医院将举办“首届中国东欧胸部疾病论坛”,继续深化中捷医疗合作,让国际领先的医疗技术助力“一带一路”建设实施。潘常青介绍,论坛将设胸外学科、肿瘤学科、放射治疗、呼吸介入和护理等多个分论坛,邀请国际专家及院士深入研讨,共促学科进步。

人才培养 重中之重

延续上述亚专科建设话题,潘常青介绍,每一个亚专业推出之前,管理上都必然要迈过几大关卡,首先要完成各亚学科框架和带头人选聘,其次要制定建设目标与评价考核体系,最后明确亚学科带头人的权责利。足见,人才培养、梯队建设是一个亚专科成形、成熟的基础与前提。

医院是高素质人才的聚集地,是典型的知识和技术密集型单位,医院的人才培养必然是一个系统工程。潘常青到任医院后就建立起基于360度可视化信息管理系统的“闭环式人才资源管理体系”(如图2)。他解释,“闭环式”意味着全方位的人才培养,从多路径出发确保人才培养与医院战略目标相适应,而可视化信息管理系统纳入了每一位员工的基本资料,在职学习、进修、临床、科研等信息都被实时记录,并折算生成对应的分数。对医生来说,“你能清楚地看到自己在本专业医生中的位置,排在自己前面的有多少人、后面有多少人。”潘常青认为,此举帮助医生及其他类别人才找准位置、提前规划并做好自我管理。

“此前,我曾经强调青年医生需要有动力、能力、压力、创新力这‘四力’,但激发‘四力’不可或缺的因素恰恰就是自我管理。”潘常青还恳切地谈到了对青年医生至关重要的专科医生全科能力培养的问题,他介绍,借助住院医师规范化培训平台,医院统一安排规培医生到瑞金医院全科医师临床培养基地,系统学习全面、综合的临床知识与技能。而考虑到全科能力培养是一个长期的过程,医院也计划整合布置ICU病区后,安排各科医生到ICU进行轮转,让医生全科能力在实操中得以锻炼和提高。

立足内部培养,医院还推出了全覆盖五个系列三个层次人才培养体系:“三个层次”包括以博导为培养方向的第一梯队16人,以硕导为方向的第二梯队36人,一系列中青年培养计划,如在新进人员扶持计划、三年目标考核制度、博士后培养、专科医生规范化培训等覆盖下的第三梯队共计78人;“五个系列”包括医疗、药剂、护理、研究与管理,人才培养之系统化与精细化可见一斑。