燕乐二十八调之谜

2018-11-28庄永平

庄永平

引 言

隋唐燕乐二十八调的性质是中国音乐史中长期以来争论不休的谜团之一,但真正能涉及实质问题的则少之又少。作为曲学研究中最难攻克的堡垒,特别是戏曲界在谈论到这些问题时,大都仅作皮相之谈,而且附会之言甚多。(1)如王守泰《昆曲格律》附录十四《宫调原理及其与昆曲关系的考证》,江苏人民出版社,1982年,第410—439页。其中大谈十二律吕派生的次序,以及各律频率的产生过程,其实并未涉及与昆曲密切相关的燕乐调实质。又如洛地《词乐曲唱·唐二十八调拟解提要》,人民音乐出版社,1995年,第339—373页。虽涉及燕乐调的实质,但一是未能指出宫、角、羽、商之不实;二是认为燕乐调产生于笛上而不是琵琶上,这种认识是不符合隋唐时实际情形的,详见下述。但是,隋唐以来燕乐调之所以重要,因为它在中国音乐史中占有承上启下的重要地位。正如前辈丘琼荪认为的那样:“今日之乐,不论昆弋皮黄、管弦杂曲,其乐调无一不是隋唐燕乐调之遗,可断言也。”(2)丘琼荪遗著、隗芾辑补《燕乐探微·叙》,上海古籍出版社,1989年,第1页。从这一点上讲,历史就是一条川流不息的长河,即使一时似乎要断流了,但其他的小溪之水又会源源不断地补充进来,最终还是形成大河,奔流到海不复回。因此,跳过历史上的某一个阶段,这个历史就是残缺的、不完整的,不能代表整个历史发展本身,音乐艺术的发展也正是这样。其实,一方面像外国古代希腊音乐那样,他们的乐调也是经过了这么一个从单一调性扩张到多调性运用的阶段,问题是中国长期停留在这种调性扩张的初级阶段,而且还走过了相当长的一段弯路。流传到今天的传统音乐,基本上仍是隋唐以来燕乐调之延续,用调上几无多大改变。虽然后来的调性扩张稍有深入,也形成了自身的一些显明特点,但还是达不到像西洋音乐后来那样的发展规模,这是有多方面原因的。其中,与具体乐器的不相适应以及后来所重用的乐器种类等,有着最为直接的关联。另一方面,隋唐燕乐的产生正处于我国音乐乐调发展的遽变之际。如果不计所谓广义的宴(燕、)享之乐,仅从狭义的燕乐来看,其重要的节点在隋初周武帝(宇文邕)时,龟兹人曰苏祗婆从突厥皇后入国(568),之后朝廷沛公郑译在胡琵琶上作了乐调的对应(587)。

经过唐及两宋,直到元、明之后,也就是在大致确立“常用四宫(调性)”之前的阶段,大约经过了700多年的历史,这也仅是在排除其上下两端后极为粗略的统计。其间,如果从唐前后西北的周边环境来看,各外族、外国音乐对中原音乐的发展有着巨大影响力。这些音乐大致输入中国的年代为: 天竺乐,张重华为凉王时,天竺重四译来贡男伎,346—353年;西凉乐,成于吕光建后凉(386)时,其传入中原当在魏太武太延五年(439)北凉降于魏之后;龟兹乐,同西凉乐;疏勒乐,魏太武太延五年董琬等东归,西域十六国随贡方物,439年;安国乐,同疏勒乐,或在周武帝天和三年(568)与《康国乐》同时传入,439或568年;高丽乐,魏太武太延元年平北燕之后,435年;高昌乐,西魏文帝大统十四年(548)遣使贡献,唐太宗贞观十四年(640)灭高昌得之,548或640年;康国乐,随北周武帝后突厥阿史那氏于武帝天和三年来华,或在魏太武太延五年与安国乐同时传入,568或439年。另还有扶南乐、突厥乐、百济乐、新罗乐、倭国乐、骠国乐、北狄乐,等等。(3)丘琼荪遗著、隗芾辑补《燕乐探微·叙》,第20—22页。关于各外族、外国乐进入中原的时间各书稍有出入,现暂从丘书。正是这种种庞杂纷繁、五光十色的外来音乐,再加上我国固有的音乐,形成了历史上的燕乐。因此,这种海纳百川的燕乐调性质,由于包含的内容极其复杂,从一开始就不太好理解。其实,首先问题并不在于对它乐调性质的理解,而是在于它原本的形成,在一定程度上就不甚符合乐调正确发展的路线图。其次,后人在这种理论基础之上,又不遵循乐调正确发展的基本规律,而不断地加以诠释与发挥,致使“燕乐二十八调”成为一个解不开的历史谜团。换句话说,无论中外音乐,它们早期乐调的调式、调性发展都有着一定的共同规律走向,人们完全可以逐步地认识和掌控。然而一旦走到了岔道上去,产生的各种理论就不免使人迷失正确的方向,而且在实践中也是迷雾重重、步履维艰,以致发展到被称为“绝学”的地步。笔者认为,这些似是而非又政治色彩颇为浓厚的理论,使得我国乐调的正确发展,大约推迟了数百年之久。可见,燕乐调研究之所以重要,就在于我国后来的“昆弋皮黄,管弦杂曲”等,均与其有着千丝万缕的关系。这对于曲学,尤其是戏曲音乐等方面的研究,具有十分重要的意义。

一、 燕乐调的实质是宫、商、角、羽四类(4)为了避免后面表三中纵、横“宫”与“调”的互换纠葛,下面对“宫、商、角、羽”一律不称“四宫”称“四类”,即“宫、商、角、羽”四类;但“宫、商、徵、羽”则仍称为“四宫”。

最为关键的是,根据中外音乐早期调性发展的共同规律,从同宫(单一调性)发展到异宫(多调性),最先产生的都是宫、商、徵、羽四宫(调性)。这从中国琵琶的前身,即古波斯的“乌德”(oud)(5)远古腓尼基人的“乌德”和希伯来人的“巴尔伯特”,大约公元前8世纪时传入波斯,被称为“Barbat”,是“乐器之王”。约中世纪时分别传入中国和欧洲,中国即音译名“琵琶”;欧洲后来的琉特琴、吉他、曼多林等弹拨弦乐器均源自此乐器,从而中、欧分道扬镳走上了不同的发展道路。定弦上就已经反映出来了。“乌德”的基础定弦是“变宫、角、羽、商”,唐时称为“般涉调定弦法”。像今天的吉他(后四根定弦)以及提琴族乐器,仍是采用根据“鳞次法则”的四度或五度定弦法。因此,凡是人类早期采用“五度相生律”(西方称“毕达哥拉斯律”)的,从单一调性开始作调性扩张时,最先形成的都是宫、商、徵、羽四宫。即使是当今论及调关系的远近时,也是以出现一个升号音、一个降号音按顺时或逆时方向依次排列为准,这样最先形成的也是宫、商、徵、羽四宫。(6)黄虎威《转调法》,人民音乐出版社,1983年,第8页。问题是到了唐代却改成了宫、商、角、羽四类。这个“宫、商、角、羽”的提出,以前一直没人真正地去追溯来历,不仅一开始就接受了这种安排,似乎是天经地义、不可更改的事情,而且,研究也仅在“角”在“羽”前还是“角”在“羽”后的排列上兜圈子而已,没有人怀疑为什么“徵”会被“角”所替代。

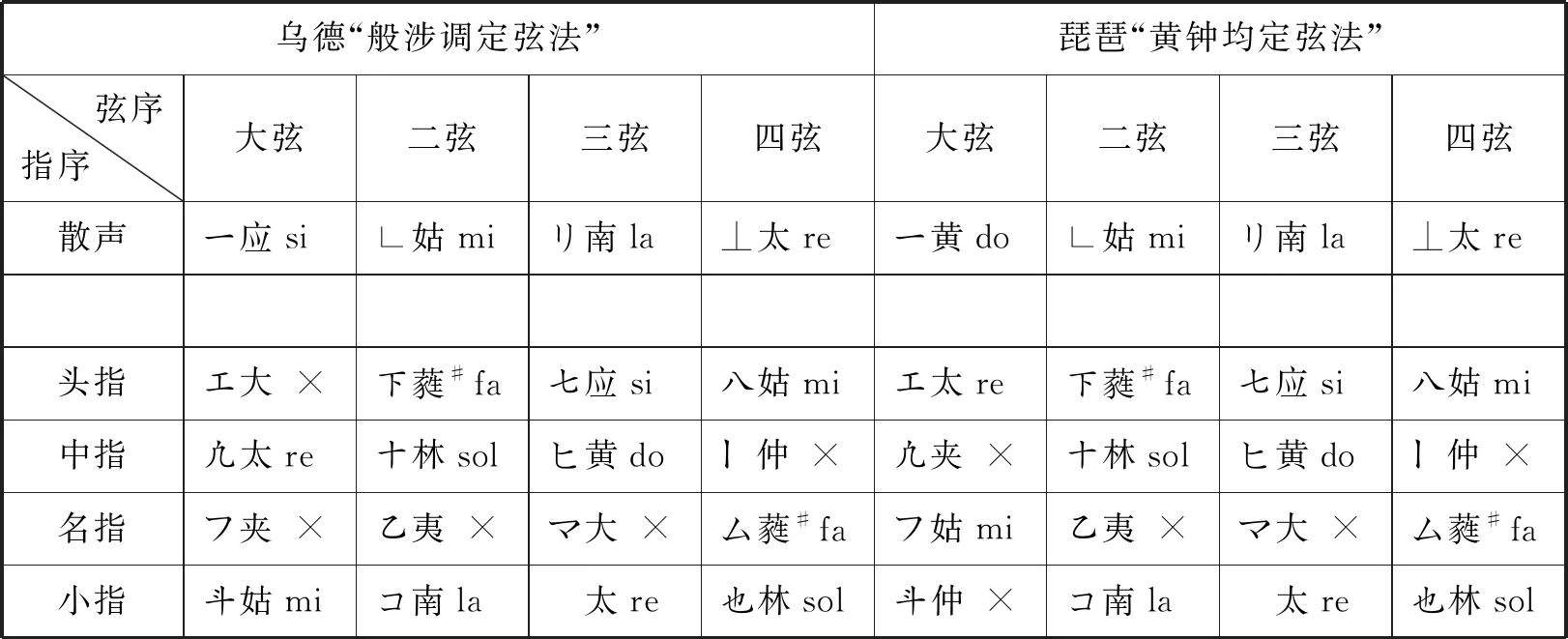

现在,笔者通过对日本《三五要录谱》(7)此谱原是由日本人藤原贞敏(807—867)作为第12次遣唐使团的准判官时,在中国兼学琵琶时所抄录的。现上海音乐学院中日文化交流中心藏有影印件。的译解,才知道真正的问题是出在唐武则天(690—705在位)敕撰、由编纂国史官吏元万顷等合著的《乐书要录》一书上。此书在当时是绝对权威的著作,因为它是则天皇帝亲自敕撰的。其所载的是古今音乐全盘的通论,可以认为是唐代的学说,因而对研究唐代音乐有着极其重要的价值。遗憾的是,此书早已佚失,仅存第五、六、七卷。好在这三卷被保存在《三五要录谱》中。据〔日〕 林谦三在《东亚乐器考》中讲到:“下文的琵琶旋宫,无疑是《乐书要录》所记。现行本这旋宫法部分已亡失,而据《阿月问答》(镰仓中期的音律书),可知其时尚存。《问答》云:‘《乐书要录》第八卷琵琶(旋)宫法〔载《三五要录》〕云云。’原来在第八卷里。”(8)〔日〕 林谦三著、钱稻孙译《东亚乐器考》,人民音乐出版社,1996年,第264页。而《三五要录谱》中的“琵琶旋宫法”记载,更是道出了燕乐二十八调形成的根蒂,可以说具有为燕乐二十八调奠基的意义。其说:“夫旋宫之法,以相生为次。今书四弦四柱,皆注律吕宫商。其均外之声,既非均调所扼,不注宫商,唯注律吕而已。若所至之调,兼以律管验之,则无一差舛,又宫商易晓。七调之中,每调有曲,随其所管,是曲皆通。然平调亦有黄钟之均,何因不以为首者,为黄钟自有正调,又以大弦为宫律,既像君,故自从本调。若直欲取解随便易者,或从平调为首,起林钟为均,但使旋相为宫,递十二律终归一揆,理亦无妨。”(9)见《三五要录谱》卷一。其中最重要的是“大弦为宫律,既像君,故自从本调”这一句,这是把当时君主思想渗入到音乐中去的明证。根据这种理论的具体做法,就是该谱“琵琶旋宫法”中“十一月黄钟均”所标明的:“黄钟为宫、大(太)簇为商、沽(姑)洗为角、蕤宾为变徵、林钟为徵、南吕为羽、应钟为变宫。右吹打(太)簇律管缓,子弦(⊥)应之。自余三弦依平调调之,调讫,然急大弦()急一律,打中指第三(ヒ)应之,声当黄钟,即黄钟均也。”(10)同上。也就是说,为了体现“君”的权威,即把大弦(笔者注: 最粗的第一弦)“急一律”(笔者注: 调高半音)作为“君”。这样,原来“乌德”的基础定弦法是“变宫、角、羽、商”,也就变为“宫、角、羽、商”了,这就是后来燕乐四类的来历。这种人为的以所谓君主思想来改变原来的定弦,名义上是适合于我国的音乐,实际上使当时的音乐就此走上了岔道。因为原来“般涉调定弦法”的“变宫、角、羽、商”可以看作是“角、羽、商、徵”或“羽、商、徵、宫”,都是符合四宫转用的,这就是“若直欲取解随便易者,或从平调为首,起林钟为均”。问题是受了君主思想的影响,改为“宫、角、羽、商”,不仅仅是琵琶定弦的改变,而由此形成的乐调概念,则偏离了原有正确的轨道。下面先列表示之(见表一):

表 一

该谱中另注明:“右中指大弦(凢)、子弦(ㄧ)、无名指第二(乙)、第三弦(マ)、小指大弦(斗)并是均外之声,非其黄钟所管,故废而不用。弦合: 私案作之,余均效此: 以‘一’合音横笛口孔;以‘一’合‘ヒ’,同音;以‘ヒ’合‘十’,相生;以‘リ’合‘コ’,同音;以‘十’合‘也’,同音。一十ヒヒ火也也ヒ火也T。”(11)见《三五要录谱》卷一。上面的“同音”就是指的同度或八度音,“相生”是指的相差上五度或下四度两音。同时指出该均不用的五个音(表中用×表示),其余七音就是其所使用的七声音阶了。最后一组音似琶音,作为检验定弦法用之,由“同音”与“相生”音所组成。该谱中其他各均也都以不同的月份配之,这里也就从略了。

看来,对于隋唐燕乐调的实质,还是不得不从隋初郑译与外来苏祗婆原始乐调的对应(587)谈起。据《隋书》卷十四所载:

(郑)译云:“考寻乐府钟石律吕,皆有宫、商、角、徵、羽、变宫、变徵之名。七声之内,三声乖应,每恒求访,终莫能通。先是周武帝(宇文邕)时有龟兹人曰苏祗婆,从突厥皇后入国,善胡琵琶。听其所奏,一均之中间有七声。因而问之,答云:‘父在西域,称为知音。代相习传,调有七种。’以其七调,勘校七声,冥若合符。一曰‘娑陁力’,华言‘平声’,即宫声也。二曰‘鸡识’,华言‘长声’,即商声也。三曰‘沙识’,华言‘质直声’,即角声也。四曰‘沙侯加滥’,华言‘应声’,即变徵声也。五曰‘沙腊’,华言‘应和声’,即徵声也。六曰‘般赡’,华言‘五声’,即羽声也。七曰‘俟利’,华言‘斛牛声’,即变宫声也。”译因习而弹之,始得七声之正。然其就此七调,又有“五旦之名,旦作七调”。以华言译之,旦者则谓之“均”也。其声亦应黄钟、太簇、林钟、南吕、姑洗五均,已外七律,更无调声。译遂因其所捻琵琶,弦柱相饮为均,推演其声,更立七均。合成十二,以应十二律。律有七音,音立一调,故成七调十二律,合八十四调,旋转相交,尽皆和合。(12)(唐) 魏徵等《隋书》卷十四《志第九·音乐中》,中华书局,1973年,第345—346页。

牛弘遂因郑译之旧,又请依古五声六律,旋相为宫。雅乐每宫但一调,唯迎气奏五调,谓之五音。缦乐用七调,祭祀施用。各依声律尊卑为次。高祖犹忆(何)妥言,注弘奏下,不许作旋宫之乐,但作黄钟一宫而已。(13)(唐) 魏徵等《隋书》卷十五《志第十·音乐下》,第351页。

今天对于隋高祖“但作黄钟一宫”是有不同看法的。日本学者林谦三在《隋唐燕乐调研究》一书中认为:“中国古时一均中之七音,其宫声以外者不以为调首,因而调与宫调不外是同意(义)语,但其后宫声以外的六部(声)都可以为调首而成为调了。那种思想之被涵养了出来的,当是龟兹乐输入的影响。”(14)转引自丘琼荪著、隗芾辑补《燕乐探微》,第177页。然而,杨荫浏认为:“林谦三氏断定宫调以外,在中国是外来的,这都未免忽略了前史中关于旋宫转调的好多事实,而甚至连他自己所屡次引证的清商调,已不在例外了。”(15)同上。邱琼荪在《燕乐探微》中也认为林书所说是站不住脚的。因为从隋时议修的一百零四曲中可以看到,宫调曲只有五曲,而太簇为宫的商调曲多达二十五曲,羽调曲与之相同,说明调首宫音已出现了转移。因此,这里先不谈宫声外为调首是原来自身内部变化,还是受外来影响而出现的。笔者认为,隋高祖“但作黄钟一宫”应理解为是同宫系统一组音阶中的宫调式。大概在宫廷祭祀等特定的重要场合,虽“缦乐用七调”,“但作黄钟一宫”(即用宫调式)而已,其他的场合并不限于宫调式一种。关键是郑所说的“又有‘五旦之名,旦作七调,’”这与前面所说的七调音阶应该不完全是一回事。前面指的是同宫系统七调,这“调”确实等同于“声”,等同于“音”,亦等同于“均”;后面讲的才是异宫系统的诸七调,所以才有“五旦之名,旦作七调”,且明确另外两均是理论上“推演其声”得出的,实践中不可能达到。因为五旦(调性)如各自使用七调,必然会出现今天所说的调号音,这就不会等同于“娑陁力”等七声,而是有八声、九声乃至更多声了。郑除了第1个调号音“应声”外,还没有指出第2、3个调号音,更没有相应的名称。由于郑是笼统地讲下来的,并没有讲清楚前同宫与后异宫系统在音阶用音上是有所区别的。设想一下他如果前面讲的不是七声而是八声乃至十二声,那异宫系统运用也就明确无疑了。至于后面所讲的“合成十二,以应十二律”,那更是一种理论上的设想,是根据古代黄钟等十二律与七声推演而来的。因此,笔者认为,无论是五弦琵琶还是四弦四相琵琶,从宫、角、羽、商的定弦来看,早期就是用于同宫系统的,因为定弦中的“宫”与“角”大三度关系,已能明确固定住所用的调性了。(16)在五声音阶调式里,各调式的特征音级都和宫音及角音有关系,尤其是宫音所在的音级是最基本的特征音级(宫调式除外,宫调式的基本特征音级是大三度)。引自黎英海《民族调式及其和声》,上海文艺出版社,1959年,第14—15页。一方面“宫—角”如果转成“变—羽、徵—变宫”甚至“商—变徵”的话,这个“君主”地位也就动摇了,变为另有3个“君主”,那是断然不行的,故而只能“但作黄钟一宫”了。而原波斯“乌德”的变宫、角、羽、商定弦则不存在这种“君主”思想,因而转调运用较为灵活方便。另一方面,异宫系统的角调性则是不可能运用的。关于这方面,《乐书要录》的讲述还是较为明确的,前面列出黄钟均定弦法以合符君主思想的需要;后面的“然平调亦有黄钟之均,何因不以为首者,为黄钟自有正调”,才真正道出了异宫转调的概念。

总之,郑译以“又有”两字作为前后论述的切割点,暗示前同宫与后异宫系统音阶用音上是有所不同的。而且,他紧接着后面讲述中补了一个“应声”,至于这八声以外的音,显然受到当时乐调运用的局限,虽然于理论上有所推演意识,然而实际却是不甚了了。从上面分析可知,《隋书》中记录郑、苏对应的这段话,可以分为两个层次: 第一层次指的是同宫系统运用;第二层次指的是异宫系统运用。对于第一层次,历来的研究者,包括笔者本人在内,以前既未能分析辨出,又没有充分认识它的重要性。尤其是“宫、角、羽、商”定弦被转为了一种假想的四类概念,这对当时与后来乐调运用的影响实在是太大了。而对于第二层次当然也是十分重要的,以往的研究争论大都是围绕着第二层次进行的。但正如杨荫浏所认为的,郑译他已经讲得很清楚:“有七个调,七调相当于一个音阶中的七声;有五个旦,每旦可以产生七个调;旦就是‘均’(即宫),五旦就是黄钟、太簇、姑洗、林钟、南吕五均,只有五均,只在十二律中的五个律上有调,在其余七个律就没有调了。”他又说:“每律(即每调)有七个音,在每个音上可以建立一调(即一个调式),所以在每律的七个音上,可以建立七个调。从郑译的话看来,那个时候只有五个宫,每宫却有七个调,岂非十分清楚?”(17)杨荫浏《中国古代音乐史稿》上册,人民音乐出版社,1981年,第428页。问题是在当时只出现一个调号音的前提下,理论上的这种讲法与实际情况还是有一定差距的。当然,杨氏的这段话主要是针对后来所谓“七宫四调”而言。所以杨氏又认为:“上述系统是把《燕乐》二十八调,看作四宫七调——即四宫,每宫七调的。但后来到了宋朝,渐有把二十八调看作七宫四调——即七宫,每宫四调的倾向出现。”(18)同上。虽然杨氏认为这种现象在外国古代希腊音乐调式系统中,都已有过类似的经验。但是,如果认为这就是人类音乐发展的必经之路,那么其认识及其认识的过程,还是必须要在自身基础上来寻找答案的。尤其是所谓“四宫七调”与“七宫四调”都应该建立在“宫、商、徵、羽”基础上,而不是像唐代那样建立在“宫、商、角、羽”基础上。其原因就是,自“乌德”引进中国后,四弦四度鳞次基本定弦法即“般涉调定弦法”被改变了,优先加入了象征“君”的宫音取代变宫音,成为“宫、角、羽、商”的黄钟均定弦法。以这种定弦法又转为燕乐宫、商、角、羽四类概念,成为燕乐调理论的基础。那么,问题就出在将前面同宫系统黄钟均定弦法而来的四类概念,用于后面异宫系统上,这就犯了一个致命的错误。其实,在《三五要录谱》的“琵琶旋宫法”中讲得很清楚,首先用的是“般涉调定弦法”,而后才改用“黄钟均定弦法”,同时从第二均开始以林钟→太簇→南吕→姑洗→应钟→蕤宾→大吕→夷则→夹钟→无射→仲吕诸均定弦法,再转回黄钟均定弦法。虽然讲是“若直欲取解随便易者,或从平调为首,起林钟为均,但使旋相为宫,递十二律终归一揆,理亦无妨”。但实际上是把黄钟均一块儿加入这种运转之中。可能是《乐书要录》编著者们受了君主思想影响太深的缘故,还是由于后面异宫系统四均也包括同宫音阶一均在内的原因,于是就把“宫、角、羽、商”概念也用到后面异宫系统部分中去了。而且,笔者注意到,“琵琶旋宫法”林钟均定弦法后的诸均定弦法转调,大多数是上、下两均,“上高下低”只相差小二度,上一均首调唱名do下降小二度为si音,对应下一均首调唱名mi,实际就是“变宫为角”的转调方式,这大概是五度相生律乐调运用的一个突出现象。这种上、下均音名相差小二度,唱名相差大三度;还有左右定弦唱名相差大三度的转调与定弦机制,其形成以及产生的作用还有待进一步研究。(19)详见庄永平《〈三五要录谱〉调性运转研究》,载西安音乐学院学报《交响》,2016年第四期。另外,从林谦三所列当时琵琶诸定弦的有关列表(20)参见〔日〕 林谦三著、钱稻孙译《东亚乐器考》,人民音乐出版社,1996年,第270页。来看,其实琵琶上并没有宫、角、羽、商定弦法的,可见这仅是一种理论上的产物。然而,其实际意义在于就此形成了乐调上四类的概念,这种概念显然导致了调性发展走到岔道上去了。关于这一点是十分重要的,历来研究燕乐调者很少有人(如清凌廷堪)密切关注到燕乐二十八调,实际就是来自四弦四相琵琶上,这一人为“钦定”的、仅用于同宫系统的定弦法及其概念。不过,现在有人认为:“用琵琶却不能解释燕乐二十八调为何止于‘七宫’的问题,如果从笛、箫等一类六孔管乐器的角度来看,则此难题又不难解开。”(21)陈应时《燕乐二十八调为何止于“七宫”》,原载《交响》1986年第三期,收入《中国乐律学探微——陈应时音乐文集》,上海音乐学院出版社,2004年,第163页。对此,笔者经研究认为,其实问题看来确实并不复杂。因为最早郑译正其名的“娑陁力”等七声,也即是七调,就是后来“止于七宫”问题的源头。因为是“七声(调)”的缘故,所以后来才会有倒置转换成所谓“七宫”的认识。笛、箫等一类六孔管乐器(加筒音为七孔)的数字“七”,只是不谋而合了音阶的“七声”而已。因此,这里不能本末倒置地认为,所谓的“七宫”首先是来自笛、箫等管乐器上的七孔。因为显然郑译是用琵琶来对应的,为其正名的七声在前,“四宫七调”和“七宫四调”的倒置转换现象在后。而且,郑“以其七调,勘校七声”,更没有所谓“七宫四调”的“四调”出现。如果再从时间点上来看,郑、苏对应时可能是采用五弦琵琶的,但即使是这样郑的姑洗角均也是不能运用的。后来转到了四弦琵琶上,至少说明这些是到了武后(690—705在位)时,100多年中(或后)发生的变化。再后来到了宋代,才出现了理论上纵横宫、商、角、羽四类的倒置纠葛。现在来看之所以会产生出这种现象,一是显然与我国封建君主思想有关,是君主思想在音乐上的一定反映。因此,宫、商、角、羽四类替代了正常的宫、商、徵、羽四宫。二是与我国文体的强大有着密切的关联,关于这一点的确也颇为重要。因为外国同样也经过封建君主制统治的阶段,为什么二者的发展会出现如此不同呢?这是由于我国汉藏语系单音节语言特点的使然,历来音乐与语言文体的关系十分的密切,且文学的成就又大大超过音乐的缘故。我国至唐代文学取得了极高的成就,产生了一种被称为“近体诗”的文学体裁,其特点就是整齐的五字句或七字句,并运用平仄、对偶等方式。但是,到了唐五代之后,“近体诗”逐渐发生了变化,以后就促使了长短句式——“词体”的产生。虽然这仅是从主流文学发展方面而言的,但在非主流方面,也正是处在这种文体变革的前夜,各种游戏性质的文学体式层出不穷、大为兴盛。例如,叠字诗、顶针诗、半字诗、一字诗、嵌字诗、复字诗、同头同心诗、数字诗、回文诗、宝塔诗,等等。当然,有些仅是文学本身范围内的一些变化,但有些形式上的变化,则影响到了音乐等非文学的领域,如叠字诗、顶针诗、回文诗、宝塔诗等。(22)比较典型的如著名乐曲《春江花月夜》,大量运用了“顶针体”结构,不仅句句顶而且段段顶。还有如乐曲《金蛇狂舞》,那种“螺蛳结顶”式的结构,又是文学上“宝塔诗”在音乐上的典型反映。因此,现在探讨音乐上“燕乐二十八调”的实质内涵,特别是后来会在所谓的“四宫七调”与“七宫四调”概念上兜来兜去,其实与文学上回文诗与璇玑图的游戏成诗有着极为相似的性质。

二、 文体回文诗与璇玑图的音乐化

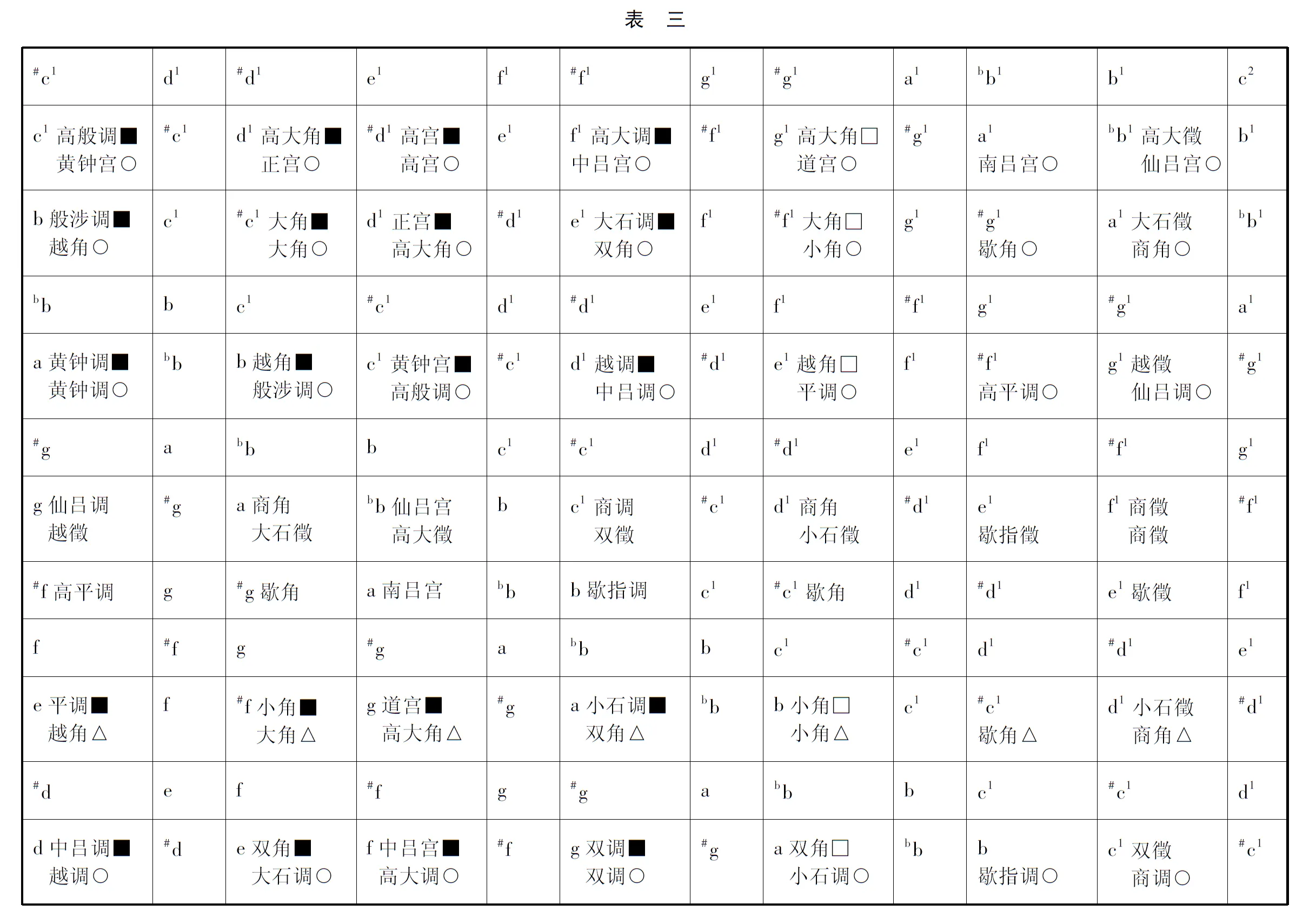

回文诗的创作其实由来已久,现在能见到的回文诗,大概以苏伯玉妻的《盘中诗》为最早。另一种说法是以温峤和苏蕙诗为最早,温峤为东晋元帝(317—320)时人,苏蕙为苻秦时人(351年苻秦建国),苏伯玉妻为西晋初年(晋武帝236—290)人,故还是以苏伯玉妻为最早,现在世界纪录协会收录的中国最早的回文诗就是《盘中诗》。从西晋以来,历代诗家争相仿效,在回文诗的创作上各领风骚、争奇斗艳。不过,现在要分析的回文诗并不是从文学的角度,而是从音乐的角度来进行的。尤其是与回文体关系密切的一种被称为的“璇玑图”(回文诗章),相传就是前秦时期秦州(今甘肃天水)刺史窦滔之妻苏蕙所作的回文诗章,又常称为回文诗。苏蕙的“璇玑图”总计840个字,是以五色丝线在八寸见方的锦缎上绣下了句句回文的两百余首诗词,无论是纵、横、斜、交互;正、反读或退一字、叠一字读均可成诗,诗有三、四、五、六、七言不等,可谓绝妙。《璇玑图》最早是840个字,后人感慨璇玑图之妙遂在图的正中央加入“心”字,成为如今广泛流传的841字版本。它最早的五色已不可考,后人通过颜色区块划分来解读此图,因而有七色读法、井栏读法等形形色色的方式。下面选自《镜花缘》中五色读本《璇玑图》如下:

表 二

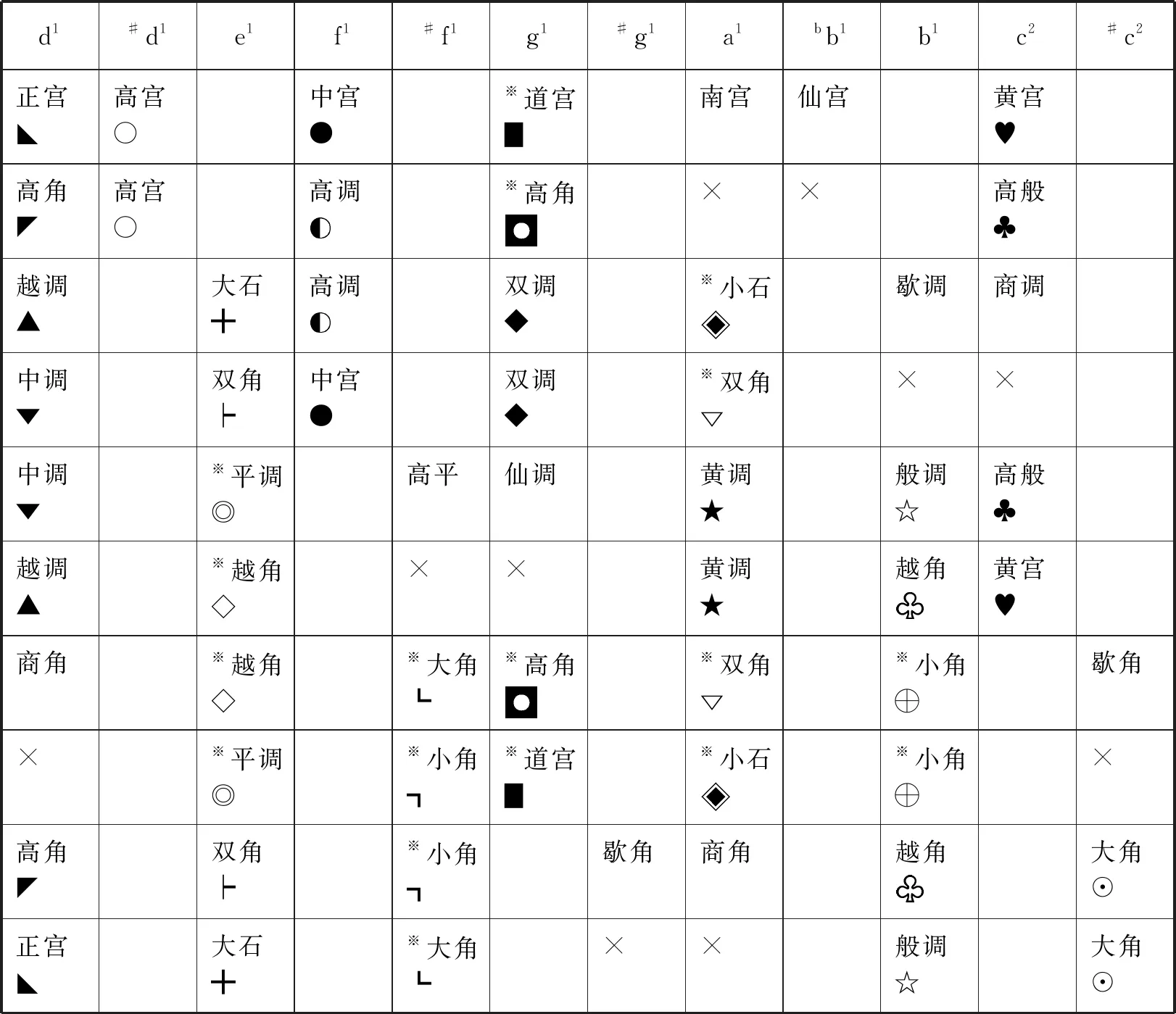

最值得注意的是,唐朝武后曾专门为苏蕙的《璇玑图》撰写了序文。如果把她同样敕撰的《乐书要录》一书联系起来,可以发现后世燕乐调上的所谓“四宫七调”与“七宫四调”的不同概念,正犹如《璇玑图》上各种读法皆能成诗那样。它们之所以受到武后的重视,说明唐时的文学与音乐至少在这一点上是有相通之处的,这对于解开隋唐燕乐调有着十分重要的意义。下面先制表如下(见表三):

说明: (1) 宫类的高宫#d1○、商类的双调g◆、羽类的黄钟调a★,纵、横都相同一致。(2) 列出纵、横能对置关系的两调。后表中的×是不能构成对置关系的,余下的均保持一定的对置关系。(3) 角类不仅有对置关系,而且列出所谓两种大石角: 即姑洗角(#f1大石角┗#f1小石角┓)∥应钟角(#c1大石角⊙#c1大石角⊙)。大石角的应钟角位置是纵、横一致的,说明大石角降低了四度(或上升了五度),由姑洗角转为应钟角了,这是造成后来角类概念上纷争的原因,其实它是由图表本身的排列所造成的。(4) 另列入徵类。那么,上表中不管是从纵或横来看,调名的音高都是相同的。例如,d是正宫、越调、中吕调,在琵琶上处于同一相(音)位;a是南吕宫、小石调、黄钟调,同样也是处于同一相(音)位,等等。也就是说不管如何纵、横排列,相同调名的音高总是保持不变,如d1是正宫,e1是大食(石)调等。而且,调式也保持不变,如正宫是宫调式,大食(石)调是商调式等。但是,纵、横二者对应的调式与调性关系则不相同了。例如,正宫对高大石角之类,说明二者的调式与调性是不相同的。看来,在表三中这些既有纵向一条线,也有横向一条线,更有斜向相同音高的一条线,这倒是颇有意思的。如果认为横向是四宫七调,纵向就是七宫四调,反过来也是一样,这是由排列总数二十八调所决定的。正是由于这种纵、横的排列关系,才造成四宫七调与七宫四调互为倒置的现象。下面改成直线列表示之(见表四):

表 四

实际上这种纵、横排列关系,是调性与调式综合的关系。其表三就是以纵、横为一坐标(∟,角心为d),横向调名排列音高是d.e.f.g.a.b.c1(首调唱名re.mi.fa.sol.la.si.do),纵向调名排列音高是d.e.#f.g.a.b.c1(首调唱名do.re.mi.fa.sol.la.si.),种种区别的奥秘就在纵、横音阶中f与#f的半音相差上。用杨荫浏的话说:“试举现代十二个半音中的d音为例: 我们可把它视为C调大音阶中的re调式的结音,也可把它视为D调大音阶中的do调式的结音。”(23)杨荫浏《中国古代音乐史稿》上册,第429页。用丘琼荪的话说,就是“齐调(调式)编次”与“齐均(调性)编次”(24)丘琼荪遗著、隗芾辑补《燕乐探微》,第247、249页。的不同而已。看来,音乐也正乃如游戏矣!与那时文学中回文诗、璇玑图的游戏性质一样,就这么一个图表的排列,中国人陷入此音乐游戏之中千年而不能自拔。现在我们应该摈弃这种纯理论游戏性质图表的排列,因为它并无什么实际的意义。这种理论上调性与调式的关系,对实践起到多大作用也是值得怀疑的。问题的关键在于,如果以宫、商、徵、羽来归纳的话,其关系更为简单、明确而合理,但也没有多大必要作这种纵、横关系的归纳,而应该从具体乐器定弦音位出发来看待燕乐调式、调性的运用,这才是实用的。例如,从四弦四相琵琶的中、子弦四度定弦(已能覆盖七声音阶)的相位(音位)排列来看: [中空弦]e大石、平调;一相#f高平调;二相g道宫、双调、仙吕调;四相a南吕宫、小石调、黄钟调∥[子空弦]a南吕宫、小石调、黄钟调;一相b歇指调、般涉调;二相c1黄钟宫、商调、高般涉调;四相d1正宫、越调、中吕调。唐时的乐调(调性、调式)运用,就犹如今天翻译古谱那样,先看旋律乐句结音是运用什么调名,如d1音是越调、正宫、中吕调位置,这样,越调以d1为商音就是C调;正宫以d1为宫音就是D调;中吕调以d1为羽音就是F调,等等。调名实际提供的就是运用了什么调式,至于运用了什么调性则是隐藏式的。正如邱琼荪在《燕乐探微》中所说:“唐人的调,极注意音阶,这是商调,这是羽调,分别极清。”又说:“音阶重于高度。音阶是调的基本,曲成之后,不能轻易改变。高度则随时可以转换,在弦乐器上有时只须关轴稍加缓急,便可奏成他调,音阶不相同的便不能。”(25)丘琼荪遗著、隗芾辑补《燕乐探微》,第250—251、270—271页。这里的音阶实际是指旋律曲调,意思就是一首乐曲的旋律曲调是不变的、固定的,但是用哪个调子来演唱或演奏,则可以灵活运用。这样,从很大意义上说,调名主要是调式名而非调性名。因此,唐代主要是以调式的运用,同时体现出调性的运用。不像我们今天那样,先肯定用哪个调子来唱奏,至于调式的问题早已固定于旋律曲调之中了。

问题是到了宋代,在这种图表的排列中,乐调概念很自然地就转到所谓的“七宫四调”上去了。也就是先设定虚假的、不可能达到的七宫(调性),其诱因就是唐代四弦四相琵琶上先肯定七调式(齐调编次),再体现四调性(齐均编次)的做法。当然,这也正好与宋时以筚篥和笛等吹管乐器为主奏乐器,笛上又是七孔对应这七调(宫)相合。从表三所表现出的,确实有这种宫、调互换的现象存在。但必须明确的是,这些分歧之一切都是由图表本身所带来的,包括角类降低四度(或上升五度)都是调性与调式二者关系的一定反映。因此,这里的“四宫七调”与“七宫四调”是乐调理论上的认识分歧,在实践中乐器上的这种调性、调式关系则无多大意义,相反只能引起很大的误导。因为,一方面从“四宫七调”看,《乐书要录》中的“黄钟宫定弦法”转为四类的概念,这种人为的四宫显然不完全符合由近关系调向远关系调发展的规律。而且,在未出现第2、3个调号音之前,也不可能达到运用四宫的规模,即使是运用三宫音阶上也是有所限制的(见第一节论述)。再从“七宫四调”看,同样不可能是先期到达远关系调的七宫,再选择各调性上人为整齐划一的四调式,这显然也是舍本求末、有违调性、调式运用关系常理的。换句话说,四宫不是自然形成的四宫而是人为的四宫;七宫则是子虚乌有、机械对号的。因此,杨荫浏提出的质疑是有根据的:“唐代的‘宫、商、角、羽’四调,会不会是四个不同的宫,而宋人所谓七宫,会不会倒是宫声音阶中的七个调呢?”他提到了三点:

1. 依唐代琵琶柱位的排列情形来看,在不改定弦音的时候,它只能奏四个宫;唐代义管笙有十七簧。在不用义管之时,也只能奏四个宫。在乐器制作上,何以会有这种强调四宫的情形?

2. 从用音的数目看来,一宫需有七个音,四宫需有十个音。六宫需有十二个音,在用到六宫的时候,就用全了十二个半音,已可有十二宫。也就是说,在用到七宫的时候,已不太可能不用全十二宫。何以会不用十二宫,而独独停留在七宫上面?

3. 从保存到今天的某些古老乐种来看。西安《鼓乐》用“上、尺、六、五”四调。福建《南乐》用“四腔、五腔、五腔四、倍思”四调;智化寺《管乐》用“正、背、皆、月”四调。从相对的音高关系而言,它们所用的四调,可以说,基本上是相同的,而且所谓四调,实际上都是古代所谓四宫。这种强调四宫的传统从何而来?(26)杨荫浏《中国古代音乐史稿》上册,第263页。

这里,必须指出的是,“四宫需有十个音”是以“宫、商、徵、羽”四宫为前提的,如是用“宫、商、角、羽”四类还要多用一(调号)音。因此,唐宋无论是“四宫七调”还是“七宫四调”,都不是建立在正确基础之上的。从这一点来看,历史上这些分歧大都是无谓的,现在的争论也就没有多大的必要了。至于杨氏提出:“强调四宫的传统从何而来?”显然是从实践中来,尤其是四弦四相琵琶上的转调方式,如以子空弦作唱名徵、羽、商、宫(sol.la.re.do),运用同主音四调性(D、C、G、A调)最为便捷,由此再上升到理论上。这些可以从《敦煌乐谱》《五弦谱》与《三五要录谱》等琵琶古谱的译解中得到证实,到了约元代以后才逐渐转为笛上的“常用四宫”。不管怎样,它已不可能像表三那样建立在乐调发展岔道理论之上了。

三、 《乐府杂录》中的调名排列

《乐府杂录》是现今所能见到的最早反映武后乐调理论的著作,成书大概不会早于乾宁元年(894),当已是在武后近两百年以后的了。此书最后的“别乐识五音轮二十八调图”,虽今本已然有文无图,但还能说明唐代所用的乐律宫调。现把四类的调名顺序记录如下(═为大二度;∧为小二度,笔者所增):

平声羽七调: 第一运中吕调═第二运正平调═第三运高平调∧第四运仙吕调═第五运黄钟调═第六运般涉调∧第七运高般涉调。(虽云中吕调,六运如车轮转,却去中吕一运声也。)

上声角七调: 第一运越角调═第二运大石角调∧第三运高大石角调═第四运双角调═第五运小石角调,亦名正角调═第六运歇指角调∧第七运林钟角调。

去声宫七调: 第一运正宫调∧第二运高宫调═第三运中吕宫═第四运道调宫═第五运南吕宫∧第六运仙吕宫═第七运黄钟宫。

入声商七调: 第一运越调═第二运大石调∧第三运高大石调═第四运双调═第五运小石调═第六运歇指调∧第七运林钟商调。

上平声调: 为徵声,商角同用,宫逐羽音。

另外,此书在调名的具体排列上也透露出一些信息,如“小石角调——亦名正角调”。先以大石角来看,在通常与宫、商、角、羽排列上,纵、横二者正常的姑洗角位大石角对应的是小石角,只有降低四度(或上升五度)才是大石角对应大石角。也就是#f1大石角┗#f1小石角┓的姑洗角,转为#c1大石角⊙#c1大石角⊙的应钟角才是,这是燕乐角类都要降低四度(或上升五度)理论的由来。相反,以小石角看,应钟角位的#f1小石角┓#f1大石角┗是不相对应的,而姑洗角的b小石角⨁b小石角⨁(G调角调式),无论纵、横方向来看都是小石角,故而称为正角调是对的。说明一方面反映出大石角用的是应钟角;另一方面,纵、横又被倒过来看了,所以会称小石角为正角的。还有,此书中将入声商七调的第七运称为林钟商调,这一位置实际上是无射商调位。在《唐会要》中的林钟商,时号小石调是对的,在上面排列中应该是第五运,现移作了第七运成了无射商。如果把律名“林钟”与调名“商调”分别开来,“商调”的调名位置没有错但林钟律应是无射律。问题一是这个“商调”的调名本身就有点蹊跷,它的调名与调式名相同的做法,在诸调名中也仅此一家。可能是为了避免与调式名“商调”相混淆,故而前面加了个“律名”前缀。但由于乐调历史变迁的种种原因,套用林钟商调显然也就不相符合了。二是后世是将林钟商调作为一个整体调名来称呼,并不一定具有律位高低的意思,但这样一来同样容易引起误会。正是由于入声商中用了林钟商调之名,上声角中也就跟着用了林钟角调之名。这种现象其原因大概是与唐后来由黄钟宫提升为正宫,也就是正宫替代了原来的黄钟宫,这样,黄钟宫就不好称呼了,同时也波及同音位“商调”的调名。后来宋时就运用了唯一的一个律调名“无射宫”来称呼原来的黄钟宫,这种黄钟宫的淡化形成认识上的一些误判,是唐宋时一个不可忽视的现象。

总之,“四宫七调”自然转成了所谓的“七宫四调”模式,说明在排列成纵、横图表中,确实存在着这种互换的现象。但是这些应该说仅是理论上的,是由图表排列本身所引起,这种“七宫”实际上是不存在的。因此,历史上都是被兜在这一图表中而不能自拔了。

余 论

综上所述,由于历史上大都用文字来叙述燕乐调的两方面,即调性与调式的种种关系,其中涉及律调名、声调名、均调名以及用律标准的高低等等方面,也就显得十分纷繁复杂,常常使人摸不到头脑。其实,从当今音乐理论上讲,说到底隋唐燕乐调的实质,也就是如表三所示的那样,是一种纵、横音阶的坐标(∟)关系: 从坐标直角的顶角音d出发,横底线构成C调性商调式,竖纵线构成D调性宫调式的关系而已。这种调式与调性的关系在中西古代音乐发展进程中都曾遇到过。问题是中国在这方面有两个特点存在: 一是这个图表应该以宫、商、徵、羽来看,不应从宫、商、角、羽来看,因而由此产生种种理论上的纠纷,又长期困扰着我国乐调的发展。当然,正如上面所述的,即使是从宫、商、徵、羽来看,也仅是理论上的调性、调式关系,对实践也起不了多大作用的。二是我国处在这个历史阶段的过程又特别长,其间虽然也产生了很多有特点的东西。例如,我国传统音乐双重调式性或三重调式性的特点尤为突出,像西北地区音乐的欢、苦音调式交替;潮州音乐的正调与重三六调;广东音乐的正调与乙反调的调式交替等,这种大二度的转调关系,成为传统音乐上用调的特点,但通常而言还都未完全超出隋初郑译八声音阶(只出现1个调号音)的范畴。这种双重调式性或三重调式性确实具有一种特殊浓郁的韵味,然而,从调性扩张运用上说,仅仅停留于这个层面上则是远远不够的,反过来还会阻碍调性运用的进一步发展。其间,自然是有诸多原因的,例如,一是旋律多用五声或七声音阶对调性的扩张显然是不利的;二是乐器本身的局限以及器乐长期追随声乐等也是其原因之一,这些都是互为表里的。到了宋、元时期,由于重视吹管乐器的筚篥和笛,尤其是笛上有7个音孔(筒音孔+6音孔)。这样,一方面从整个二十八调运用来看,正好符合于表三图表的纵、横“宫”与“调”的互换,形成所谓“四宫七调”向“七宫四调”转化的假象。然而,问题是实际上笛的调性很自然常也只能在4个孔位上建立,这就是历史上被称为的“常用四宫”。因为,看来琵琶是半固定相对音高乐器,也就是基本的音高要用管色或其他固定音高乐器来定的,即所谓“须管色定”(29)(宋) 沈括《梦溪笔谈》卷六载:“予得唐贺怀智《琵琶谱》一册,其序云:‘琵琶八十四调内黄钟、太簇、林钟宫声,弦中弹不出,须管色定,其余八十一调皆以此三调为准,更不用管色定弦’,始喻稹诗言。”笔者理解,这主要涉及有些调的空弦用音的问题。显然,这三调的调式主音在基础空弦中没有,落在偏音上。如以今天来看,D调定弦上弹奏#C调,在戏曲、曲艺等伴奏中常就需要整个定弦定低半音来演奏那样(那时琵琶只有四相,没有品位音,更有必要用调弦的方法来演奏)。即是这个意思。犹如现今民族管弦乐队其他乐器都需按笙(西洋管弦乐队按双簧管)来定音那样,而琵琶另3根弦的音高则可以自行根据此音来定的。笛看来是固定音高乐器,但它只有基础的7个音,用于转调的5个调号音是不能提供或准确提供的。在这一点上恰恰不如琵琶等有相、品位的弹拨乐器。因为琵琶上的相位(音位)是固定的,因而用于调号音也是固定的、明确的。宋代吹管乐器上出现“下五”、“高凡”音之类,笔者认为,这正是唐代琵琶上固定相(音)位影响吹管乐器的明证,不可能反过来认为是吹管乐器影响固定相位的弹拨乐器而产生的。(30)自明代重用曲笛以来,笛的均孔特性影响才逐渐扩大,从而使琵琶等固定音位乐器上,运用了↓si音(旧七品),但这也只是在中音区为适应笛的音律而采取的权宜之举。因为子弦二、三相与中弦二、三品相差半音的相、品位同时存在,说明低八度si和bsi音是有区分的,如没有特殊需要和条件是不会采用↓si音的。世界上三大音乐体系——希腊音乐体系重视键盘乐器(固定音高乐器),阿拉伯-波斯音乐体系重视弹拨乐器(相对固定音高乐器),中国音乐体系后来重视吹管乐器(虽为固定音高乐器,但高低变化不稳定且十二音不全)。我国音乐自宋、元以来,特别是明代后重用笛是吃了大亏的,就是因为这种乐器上尚缺5个律。更由于一直使用“均孔笛律”,看来有时对新调号音的产生运用有所方便,但那种似是而非的所谓转调在传统的民间音乐中是普遍存在的,实质上严重阻碍了多调性运用的发展。(31)杨荫浏《写给学习吹奏箫笛的同志们》:“所可惜的是,一般民间艺人,因为不得传授,往往不问所转为何调,在最高一音,有的老用叉口,有的老不用,虽自以为在翻七调,其实,吹来吹去,还只是在吹一个调子而已。”载《杨荫浏音乐论文选集》,上海文艺出版社,1986年,第188页。而对于西洋音乐发展来说,最后跟上整体乐队用调步伐的,恰恰就是管乐器上被称为“波姆体系”(32)“波姆体系”是西洋木管乐器上的一套机械音键装置,因德国长笛演奏家塞奥尔德·波姆(The-obald Boehm)创制而命名,后来也推广到其他木管乐器上。“波姆体系”由于新增了吹管乐器上尚缺的5个律,因而大大提高了乐器的转调能力。在19世纪中叶(波姆1828年创制)之前,世界上的同类吹管乐器与中国的笛一样,都达不到顺利转用所有12个调的能力,但自从加键形成了系统以后,才真正解决了这个难题。的运用。如果西洋音乐后来的发展是优先重用木管乐器的话,就不可能最终完成运用十二个调的地步,或大大推迟这种全面乐调发展的进程。而在我国的唐代时期,四弦四相琵琶是主奏乐器,由于琴上的调号音是明确的,理应在乐调发展上是较为顺利的。可惜的是武后将君主思想渗入了音乐之中,原来乌德(琵琶)的四度鳞次定弦法被改变,形成宫、角、羽、商的黄钟宫定弦法。而且,由此在乐调上形成了宫、商、角、羽四类的概念,这样使得乐调的发展走了较长的弯路。到了宋代,又由于重用吹管乐器的筚篥和笛,尤其是笛更使得在这种弯路理论上,由不完全正确的“四宫七调”,转到了虚拟的所谓“七宫四调”上去了,这种转变就犹如文学上的回文体和璇玑图那样走入了迷宫。大约到了元、明之后才渐渐进入了笛的常用四宫系统,开始与唐时重调式运用的情况不一样了,它是以调性运用来领引整个乐调的发展。实际上可以认为这是推倒重来,重新在笛上建立起多调性的运用。那么,正如上面多次所强调的,由于笛上尚缺5个律,故而这种建立说明转调的局限性仍然是很大的。而且,主奏乐器的转移致使以前整个乐调系统调名及其关系,大多也就名不副实了,这就是所谓的笛上“另拟宫谱”。虽然我们现在可以根据实际的运用,大致对应出像正宫、中吕宫、双调、仙吕宫4个最多使用的,对等常用四宫的燕乐调名。(33)根据杨荫浏对元杂剧运用宫调得出的统计,后世笛上的“常用四宫”,较能确定对应的燕乐调名是筒音—正宫、二孔—中吕宫、三孔—双调、六孔—仙吕宫(唯此孔对应调名较复杂)。见杨荫浏《中国古代音乐史稿》下册,第577、582页表;庄永平《图(表)解隋唐燕乐调》,载西安音乐学院学报《交响》,2017年第四期。但是,要确切对应出整体二十八个调名的流变,不仅是一件流于形式的事,而且也是一件较为困难的事情了。

总之,这种种情形正如杨荫浏一针见血指出的那样:“因为我们并不是单单为了宫调问题而孤立地去研究它,而是为了解决古谱的理解与翻译问题去研究它。在没有具体的古谱问题需要解决之时,若有可能,虽然也不妨进行研究,但暂时搁置一下,也并无妨碍。”(34)杨荫浏《中国古代音乐史稿》上册,第440页。杨氏这样讲还是比较婉转的、客气的,他为什么要这么说,显然是因为“四宫七调”与“七宫四调”争来争去,对实践并没有起到什么大的作用。因此,我们切忌不要重蹈过去的老路,故弄玄虚、不懂装懂,在充满玄机的图表中兜不出圈子,使真正的研究工作再次走到弯道上去。其实,我们只要知道历史上存在有这种因图表(古代多表现于文字叙述),引起理论上宫—调倒置交换的情况,而且是中外音乐史上或多或少均出现过的,也就没有必要再去进行这种徒劳无用的工作,尤其是那种脱离实际的所谓纯理论的研究。相反,应该着重于对古谱的翻译,着重于现今乐器如琵琶上乐调运用来看待这些问题。一方面通过对古谱的解译,不仅能知晓弦乐器与管乐器不同的乐调运用特点;知晓弦乐器上各种不同的定弦法;知晓当时这些乐器是如何来演绎各种不同调性与调式的乐曲,而且也能知晓这种理论上乐调纵、横的对应关系等。另一方面,由于古今如琵琶的弦数不变(五弦琵琶除外),相、品可压缩至古代仅用四相的格局也不变;古今调性运用的变化也不是很大,基本上不出宫、商、徵、羽四宫的范围,仅略有所扩张而已。而且,同主音转调方式,改变张力的高低调弦方式等,都是属于乐调运用上的可选技法。只是古代在理论上讲法繁多且常互有出入,相互对应起来也就颇为复杂。但是,这些确实属于杨氏所言“虽然也不妨进行研究,但暂时搁置一下,也并无妨碍”的情况。可见,我们只要紧紧抓住乐调发展的大框框,就能够进一步了解和厘清历史上曾经发生过的这一切。