地方政府行为对居民幸福感的影响分析

2018-11-27铁玉婷

铁玉婷

(浙江财经大学财政税务学院,浙江 杭州 310000)

一、引言

居民幸福感是个人的一种主观心理感受,用于评价个人对生活的满意程度。近年来,中国经济的快速发展,国民物质生活水平提高,人们的需求已经从简单的生理需求(吃饱穿暖)上升到安全需求(健康安全)。与之对应的是,政府在制定政策时要考虑的不仅仅是促进消费、增加收入,更重要的是如何保障居民的安全,让国民生活更健康,来提升居民的幸福感。2012年,央视推出一档特别节目,走访基层各行各业的劳动人员,询问“你幸福吗?”,引发当代中国人对幸福的思考。盖洛普世界民意调查结果也显示,在2005-2009年间,中国内地居民的主观幸福感在纳入调查的155个国家和地区中,仅仅排名第12位。温家宝总理在2010年《政府工作报告》中也明确指出,要让人民生活得更加幸福、更有尊严。

那么什么是幸福呢?有那些因素会影响到幸福感的体验呢?本人认为,一般情况下,影响居民幸福感的无非就是个人或家庭收入、生活居住环境、个人和家庭成员身心健康、享受的公共服务(医疗服务、科学教育)以及参与政治生活程度等因素。因此从政策制定者角度出发,最大程度的提供公共服务和公共产品,尽可能满足国民各方面的需求,提升居民幸福感,实现政府职能最大化。

如何提供高质量的公共服务和公共产品,取决于地方政府的财政收支,而这与地方政府的财政分权程度密切相关。第一代财政分权理论提出时,是发现地方政府拥有更多辖区内居民的信息,将权力分给地方政府,有利于更好的满足辖区内居民的偏好和需求,从而提供更好的公共产品与服务,并且地方政府间通过竞争,居民“用脚投票”选择居住地,会促使地方政府提供更优的公共产品与服务,实现资源配置效率最大化。现有的财政分权研究文献很多都是从是否提高经济效率,是否影响地区贫富收入差距等方面阐述。而忽略了最本质的特征,即财政分权让地方政府利用信息优势满足居民需求,提升居民的幸福感。

在此之前,国外的一些学者做过相关研究,发现财政分权对居民幸福感有显著促进作用,比如Bjφrnskov等(2008)实证研究了财政分权和政治分权对幸福感的影响,发现财政收支分权能显著提升居民幸福感,而地方政府自治对幸福感的积极影响只有通过与政府支出的交互作用才起作用。Luis和Andrés(2012)运用欧洲社会调查数据实证研究发现财政分权和政治分权对居民幸福感具有显著的正向作用,并且财政分权比政治分权对居民教育服务和医疗服务满意度的影响更大。Song Gao 等(2014)运用 CGSS(2003、2005、2006)数据实证研究了财政收入分权和财政支出分权对中国居民幸福感的影响,研究发现财政收入分权对居民幸福感有显著的促进作用,并且收入分权对西部欠发达地区的作用更强,然而财政支出分权对居民幸福感的影响不显著。鲁元平、杨灿明(2013)通过CGSS2006数据,实证发现财政分权对居民幸福感造成负面影响,某种程度上取决于亲贫式支出的大小,即科学教育、医疗卫生、社会救助等方面支出占财政总支出比重的大小。梁城城(2017)也是基于CGSS数据和省级宏观数据,研究地方政府行为对居民幸福感造成的影响,地方政府信息公开,民生类支出增加可以显著提高居民幸福感。然而这些学者只单方面考虑了财政收入或财政支出对居民幸福感造成的影响,很少有人考虑财政剩余(财政收入-财政支出)对居民幸福感造成的影响。影响居民幸福感的不仅仅是享受公共服务的标准或数量,还有居民承担的税负。每个地方政府只有做到平等的对待平等者(equal treatment for equals-James Buchanan),才能使居民幸福感指数达到最大化。

二、实证分析

本文运用CGSS2013数据探讨各地方政府居民幸福感和财政分权、公共支出以及税收负担之间的相关性,根据相关性程度高低,决定地方政府的行为,努力使地方政府更好满足本地区居民需求,提升满意度。

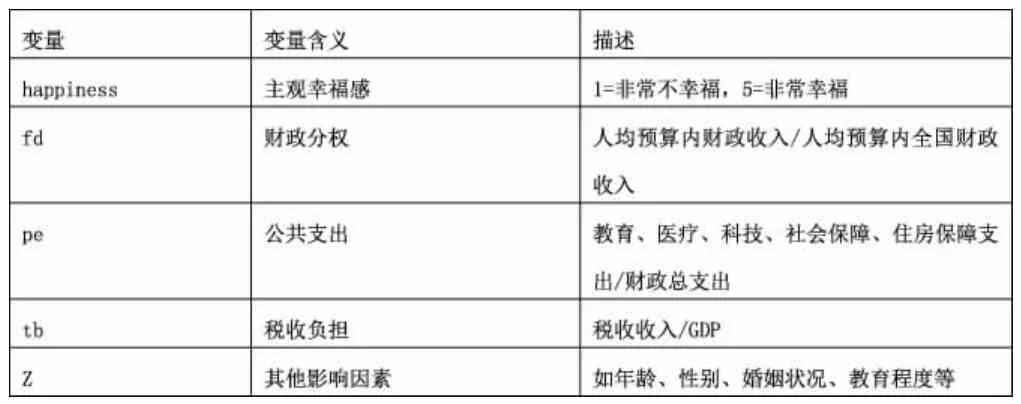

在指标的选取中,被解释变量居民幸福感来源于问卷调查中一道问题“总体而言,您对自己所过的生活的感觉是怎样的呢?”的回答,受访者根据“非常不幸福”“不幸福”“一般”“幸福”“非常幸福”5个选项判断自己的幸福感。各解释变量的度量方法有多种选择,比如度量财政分权,目前文献中常用的是用财政收入或财政支出或财政分成率来衡量,几种方法的选择都有其含义,即使选取同一种方法,也会有统计口径的不同带来结果的差异。本文选择用财政收入来衡量,选取各地方人均预算内财政收入和人均预算内全国财政收入之比作为指标。公共支出指标选择医疗、教育等5个民生方面支出占财政总支出的比重做衡量。税收负担采用各省份税收收入占各省GDP比重,具体可表1。所用各指标数据来源于《中国统计年鉴》、《中国财政年鉴》和CGSS调查报告。模型设定参考鲁元平(2013)论文中模型,采用Ordered Probit模型和OLS回归分析,阐述各项指标间的相关关系。

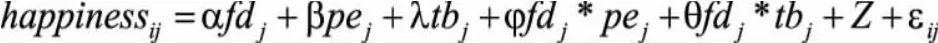

模型设定如下:

式中,主要变量含义如下:

表1

CGSS调查对象为除新疆、西藏和海南以外的28个省级行政单位(港澳台除外),收回的有效问卷为11438份,剔除“拒绝回答”“不知道”的无效样本,本文根据剩余样本数据进行分析,将主观幸福感和财政分权指标、公共支出指标、税收负担指标进行对应分析,得到

的实证结果如下:

表2

从表2中我们可以看出,仅仅比较财政分权和主观幸福感,两者之间呈正相关的关系,证明财政分权促进了居民幸福感的提升,但效果并不显著,中国式的财政分权更大程度上还是中央下放权力给地方,不同于美国的财政分权,因此虽然理论上地方有更充足的信息优势,利于为本地居民服务,但实际上地方政府往往会为了其他利益,忽略了居民的幸福感。当变量中增加了公共支出这一变量,见第(2)列,财政分权的负面效应就显现出来,财政分权并不能促进居民幸福指数的提升,而公共支出与主观幸福感有显著的正相关性,这是因为公共支出尤其是医疗、教育、社保方面的支出更加符合居民日常生活的需求,所以当公共支出增加越多,居民主观幸福感就越强烈。并且当地方政府提供的公共服务越好,公共产品越多,人们对政府的满意程度也就越高。调查的28个省份中,经济较发达地区政府财政收入多,支出也多,尤其是在医疗教育方面的支出,如江浙沪地区,江苏2012年教育达到了1350.61亿元,占当年支出总计数的16.5%,山东更是达到了19.3%。所以这些地区的居民生活满意度普遍较高。而且由于经济发展,不仅居民收入增加,政府在各方面的服务质量越来越高,能够满足居民更高层次的生活需求,导致越来越多的人口流向这些经济发达的地区。

考虑到个人能享受的公共服务(相当于一种收入),也要考虑到个人的支出,即税收负担。在日常生活中,有了消费行为,也就有了纳税行为,有了劳动收入,也要承担相应的纳税义务,还有各种其他活动中要交纳的税费。自1994年分税制改革后,地方政府有了更多的税收收入,也有了更多的财政自主权,地方政府往往为了吸引投资,给予企业一些税收优惠政策,不仅带来了资本,也促进了就业,带动了地区发展。地方政府给予企业税收优惠时,并没有减轻个人或家庭是税负,因此在个人主观幸福感和税负做分析时,就显得不显著了,如上表第(3)列,相关系数只有0.049,而且一般情况下,居民并不会太关注到他的每次消费行为都有在纳税,只有在交个人所得税时才有体会,因此,税负不会特别影响到个人的主观幸福感。

除了将主观幸福感和三大解释变量做了分析,还有交互项,但相关性并不是很显著,可能存在其他问题。同时还有性别、年龄、婚姻状况、受教育程度、宗教信仰等因素影响到主观幸福感,但是这只是众多影响因素的一部分,本人认为不会造成太大的影响,此处简单略过。

三、理论思考

上述实证分析,我们证明了财政分权对居民幸福感没有带来显著的促进作用,中国式财政分权使地方政府政策行为更倾向于GDP增长,官员以此实现晋升,如何满足居民的需求并没有作为首要任务。一些低层级的政府在住房保障、社会救济方面没有发挥最大的力量,仍然存在很多问题。随着中央政府对民生的问题的关注度提高,促使地方政府加强对民生问题的重视程度。

在公共支出中,教育支出是我们最关注的一中支出,现在九年制义务教育已经普及到全国各地,但仍有偏远地区的孩子接受不到正规的教育,贫穷和环境的艰苦让他们放弃了读书的机会,而作为地方政府,比中央政府更能了解当地的生活环境,面对这些困难,能更好的帮助本地区的孩子改善环境,实现每个孩子都有书读的愿望。在高等教育方面,政府投入不断增加,高校科研人才的培养是国家强大的后备力量,提高科研能力,注重创新,已经成为高校生存发展的一种共识。地方政府对本地区的高等教育投入增加,和高校紧密联系,能更好的带动本地区创新能力,创新意识的提高。

医疗卫生方面,各地区医疗环境大不相同,沿海经济发达地区,有充足的医疗资源,但是也会产生看病难的现象,尤其是大型综合医院,排队严重,地方政府应该加大对公立医院的投入,购买先进的医疗设备,同时提供更多的医疗保障,在药费,住院费用报销方面加大力度,让每个人都能够享受基本的医疗服务,同时还可以和民间资本合作,鼓励医疗卫生部门和各方投资者建立良好的合作关系,加大基本领域人员和经费的投入,同时提高医务人员的核心竞争力,完善高层次人才培养,推动医疗领域技术进步,为全民做贡献。

满足居民基本生活需求,有了物质条件作为基础,居民更倾向于享受生活带来的乐趣,如旅游。旅游业的发展,不仅促进了消费,也在发展的过程中看到了政府的行为方向,上至中央政府,下至地方政府,鼓励扶持旅游业的发展,规范各种不良规章制度,制止各种不良行为,力求给游客最好的服务,给政府带来公信力,增强居民满足感。

布坎南在1956年发表的文章中提到,为了缓解中央政府和次级政府间的紧张关系,需要制定一个长期的政策目标来解决这个问题。在财政分权的体制下,实现财政公平,还提出了财政剩余的概念。所谓的财政公平如果对应到个人和家庭层面,就是在地方政府财力相同的情况下,每个同样的人都应受到同等的对待,即受到同样的公共服务,承担同样的税收,也就是财政剩余相等。考虑到财政支出,给居民提供的公共服务,也要考虑到财政收入,有收有支。地方政府的财政收入除了本级政府能够自给的税收收入、土地出让收入之外,还需要转移支付体制来满足本级政府的支出需要。自1994年分税制以来,中国税收收入总体呈快速增长趋势,税种、税率由中央政府决定,并决定中央与地方之间的分配比例,因此地方政府的税收收入固定,每年以一定的速度增长。

财政分权给予地方政府一定的自主权力,地方政府可通过良性竞争吸引资本流入,同时吸引其他地区居民,如给予企业税收优惠政策,给劳动工人提供更可靠的社会保障政策。近两年很多城市推出大学生毕业买房落户政策,也是为了留住更高水平的人才,有了人才,就有了推动技术进步的力量,有了经济发展的动力。这些政策施行过程中,伴随着短期内税收收入的减少,财政支出的增加,造成财政困难,长期以后带来的效应一定是经济的增长,居民生活满意程度的提高。税制改革过程中,加强税收征管和监管,保证税收收入,规范非税收入,减少对非税收入的依赖程度,同时政府不断简化办事流程,提高工作效率,也在减少居民不必要的费用支出。

关于造成财政困难,有很多学者对此进行研究。贾俊雪等(2011)文章中用县级数据研究,财政收入分权水平提高有助于增强县级财政的自给能力,实现县级财政解困,财政分权支出水平提高则会加剧县级财政困难程度。王志刚等(2009)实证分析论证收入分权程度提升会减少地方非税收入比例,而预算内支出分权程度提高则会降低非税收入比例。无论从收入分权角度还是支出分权角度,都会减少非税收入比例,这是经济发展过程中的必然结果,而且政府行为不断规范化,民营资本不断增加,国有化程度不断降低都导致非税收入的减少。政府财政收入不仅来源于税收收入,还有土地出让收入,这部分收入给地方政府充足的资金发展,地价不断抬高,房价不断上升,加剧了居民的生活负担,降低了生活满意度。因此政府在减轻居民生活负担,提升居民生活满意度时,应注重调控楼市,打击恶意炒房人员,抑制房价过快增长。

四、结束语

地方政府的决策行为直接关系到本地区居民的日常生活,关系民生,增加公共支出,减轻税收负担和非税负担,提高政府行政效率,提高居民生活满意度。适度财政分权提高政府行政效率,过度分权降低效率,因此财政分权度的把握显得非常重要。本文从财政分权的角度,探讨地方政府行为如何影响居民主观幸福感,谋求最佳政府行为。通过理论和实证相结合的分析论证,财政分权没有对居民主观幸福感带来积极效应,但是公共支出的增加会明显的提高居民主观幸福感。很多学者的论文证实财政分权带来的效应是正面的,积极的,猜测这可能是因为度量财政分权的指标不同,本文用的是收入分权,不能具体体现支出分权的效果,存在差异很正常。文章从财政支出和收入两个角度同时阐述居民幸福感,有其理论和现实意义所在。很多文献的论证只关注了支出一方面,忽略了税收负担,虽然一般情况下都是企业在交税,但是居民才是税负的最终实际承担者,这一现象应当引起居民重视。地方政府行为不仅关系到民生,更关系到地区经济发展,政治稳定,社会和谐,中央与地方政府间的关系融洽程度更关系到国家的繁荣稳定,因此,适度的财政分权可以激励地方政府,实现良性竞争,给当地居民带来生活满足感,顺应民意,符合地方政府最佳财政行为的施行,也可以使中央与地方间关系更协调。