电针“膀胱组穴”治疗脑卒中后神经源性膀胱尿潴留的疗效分析

2018-11-27李明毛忠南毛立亚张晓凌姚军孝杨虹

李明,毛忠南,毛立亚,张晓凌,姚军孝,杨虹

甘肃中医药大学附属医院康复医学科,甘肃兰州 730000

脑卒中是目前国内致残率、死亡率较高的疾病之一[1],严重影响着人们的生活质量。因脑卒中受损的病灶严重程度及范围存在差异,所以表现出的症状也具有很大的差异性。目前临床上脑卒中患者的常见障碍主要有语言障碍、运动障碍、认知障碍、神经源性膀胱等。相关数据表明,在各种常见障碍中,神经源性膀胱的发病率最高,有的文献报道甚至可以达到50%以上[2]。神经源性膀胱常常会导致患者出现尿路结石、肾积水,甚至还会出现肾功能减退的情况[3],给患者带来了极大的痛苦。为了降低神经源性膀胱对患者造成的不良影响,必须要寻找有效的方法。该研究以该院2015年1月—2017年1月接收的脑卒中后神经源性膀胱尿潴留80例患者为研究对象,探究电针“膀胱组穴”治疗效果,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取甘肃中医药大学附属医院康复医学科住院的脑卒中80例患者作为筛查对象,选择确诊是神经源性膀胱尿潴留的患者作为研究对象,按照相关的入排标准进行评估。该研究开展期间共入组80例患者,将其按就诊顺序随机分配到治疗组和对照组,每组患者数量为40例。在研究过程中,共有6例患者脱落,其中1例因出院,主动退组,其余5例因病情加重无法继续。最终入选74例,其中治疗组38例,对照组36例。对照组患者男性19例、女性17例,年龄47~75岁,平均(64.38±6.59)岁,病程 9~19 d,平均(14.05±1.72)d,病因:脑出血16例、脑梗死20例;治疗组患者男性20例、女性18例,年龄45~76岁,平均(63.50±6.26)岁,病程 8~18 d,平均(13.03±1.71)d,病因:脑出血18例、脑梗死20例。对这74例合格病例进行基线资料分析对比差异无统计学意义(P>0.05),数据间可比较。

纳入排除标准:①符合《卒中后神经源性膀胱诊治专家共识》[4]的相关要求作为诊断依据;②休克期已过,且神志清楚;③知情同意,自主配合研究,并获取我院伦理会的准批;④排除合并严重心、肺等脏器疾病患者;⑤排除合并水电解质、酸碱平衡紊乱患者。

1.2 治疗方法

1.2.1 常规治疗 常规治疗主要包括个体化的降压、降糖、稳斑调脂、抗血小板聚集及营养神经等[5]治疗。

1.2.2 治疗组 在常规治疗的基础上,实施电针“膀胱组穴”的方法。取次髎(双)和肾俞(双)、四神聪和膀胱俞(双)及百会等穴位作为主穴。配穴则是,对中气缺乏者,加足三里和气海等穴位;对湿热内蕴者,加阴陵泉、委阳及曲池等穴位;对肾气亏虚者,加三阴交和关元等穴位。依照2006国家标准 《腧穴名称与定位》(UB/T12346-2006)对穴位进行定位。

操作:指导患者俯卧位,常规消毒其皮肤,应用0.35 mm×25 mm一次性针灸针对患者四神聪、百会穴位平刺10 mm,应用0.35 mm×75 mm一次性针灸针针刺次髎(双)、膀胱俞(双)和肾俞(双)。直刺次髎(双)深度为60 mm,针感会向会阴部转移。直刺膀胱俞(双)与肾俞(双)深度为40mm,局部伴酸胀感得气即可。应用0.35 mm×40 mm一次性针灸针对关元和曲池、气海和阴陵泉、委阳和足三里等穴位直刺20 mm。将电针与次髎穴(双)、肾俞(双)和四神聪(取百会左右两侧)等穴位相连接。应用疏波,控制频率在50 Hz。30 min/次,1个疗程时间为10 d,持续治疗2个疗程。

1.2.3 对照组 根据《中国脑血管病防治指南》[6]的相关要求,在常规治疗的基础上,对对照组患者实施间歇导尿[7]治疗。

间歇导尿法使用14号的一次性无球囊的无菌导尿管,进行常规的无菌导尿技术;进行饮水训练,患者每日的液体入量为1 500~2 000 mL,避免不规则饮水,早、中、晚各饮水400 mL,包括饮食中的水分,两餐中间饮水200 mL,20时至次日6时无饮水,使膀胱有规律地充盈。根据患者的残余尿量决定导尿的次数,在患者无自主排尿情况下,可4~6 h导尿1次,残余尿量少于100 mL时停止导尿。以上治疗连续治疗20 d后进行疗效测定。

1.3 疗效观察

1.3.1 观察指标 彩色B超测定膀胱最大容量及残余尿量。

1.3.2 疗效标准 治愈:完全恢复自主排尿,无排尿不尽感,残余尿量 <100 mL;有效:排尿通畅,有轻度排尿不尽感,残余尿量100~200 mL;无效:治疗20 d后排尿仍无改善。

1.4 统计方法

采用SPSS 23.0统计学软件处理数据,在此次报道中,计量资料用(±s)表示,组间相比行 t检验;计数资料用[n(%)]表示,组间相比行 χ2检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 对比治疗前后患者残余尿量和膀胱最大容量

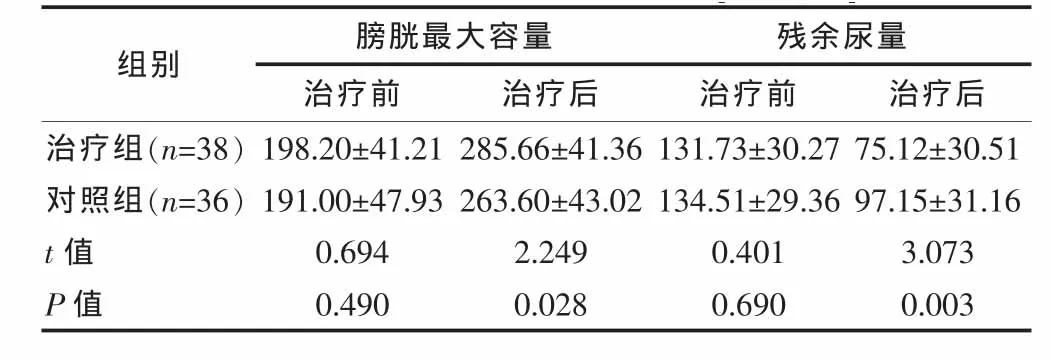

治疗前,对照组和治疗组患者残余尿量和膀胱最大容量情况比较,组间数据比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,患者的膀胱最大容量高于对照组,残余尿量少于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1

表1 两组治疗前后各指标比较情况[(±s),ml]

表1 两组治疗前后各指标比较情况[(±s),ml]

治疗组(n=38)对照组(n=36)t值P值198.20±41.21 191.00±47.93 0.694 0.490 285.66±41.36 263.60±43.02 2.249 0.028 131.73±30.27 134.51±29.36 0.401 0.690 75.12±30.51 97.15±31.16 3.073 0.003组别 膀胱最大容量 残余尿量治疗前 治疗后 治疗前 治疗后

2.2 对比两组的临床治疗效果

治疗组的临床治疗总有效率为94.74%;对照组的总有效率为66.67%,两组比较差异有统计学意义(P<0.05)。 见表2

表2 两组患者疗效比较[n(%)]

3 讨论

排尿反射是由位于旁中央小叶、脑干的高级中枢和位于骶髓的低级中枢所控制,涉及自主神经、躯体神经;主要由膀胱逼尿肌、尿道内外括约肌协同完成排尿过程。卒中后由于中枢神经系统的损伤,骶髓排尿中枢脱离大脑皮质的抑制,继而导致神经源性膀胱。

神经源性膀胱属于中医“癃闭”的范畴。《素问·灵兰秘典论》说“膀胱者,州都之官,津液藏焉,气化则能出焉。”此句明确指出:膀胱的生理功能为贮藏尿液,而排尿则是依靠其气化功能。中医认为:“癃闭”的病机是肾与膀胱的气化功能失衡而造成的,导致尿液的生成或排泄障碍。常见的病因有外邪侵袭、饮食不节、情志内伤、瘀浊内停和体虚久病外感。从既往文献来看,针灸具有易操作、痛苦小的特点[8],且治疗神经源性膀胱的临床疗效较为理想。

本研究从神经系统对膀胱的支配通路在体表投影,以及“经络所过,主治所及”的原则,筛选出百会、四神聪、肾俞(双)、膀胱俞(双)、次髎(双)作为主穴,随证加减。从经络循行看,这些穴位均在膀胱经的循行线上,“经络所过,主治所及”。从中枢神经系统在控制储尿和控制排尿中的主要作用看[9,10],比较容易刺激的位置主要也限于这些穴区。由于上述穴位均有治疗PSNB尿潴留的作用,故将其统称为“膀胱组穴”。从中医理论看百会、四神聪位于巅顶,具有升阳举陷的作用;肾俞、膀胱俞和次髎穴共同作用可以调理肾与膀胱气机,改善尿液的生成或排泄障碍。同时穴位加用电针以增大刺激量。在治疗本病的过程中,选用疏波,电流不间断地刺激额叶内侧面逼尿肌运动中枢和旁中央小叶有利于中枢神经系统对逼尿肌、尿道外括约肌和盆底肌等相关肌肉的神经控制;同时,电流不间断地刺激逼尿肌和尿道内外括约肌,使其肌力不断提高,肌张力更加正常。

该研究提示,给予脑卒中后神经源性膀胱尿潴留患者实施电针“膀胱组穴”疗法,临床疗效确切,不仅有较好的安全性,能有效提高其有效率,而且操作方法简单便捷,有较强的操作性,易被患者所接受,其临床应用价值较高,值得推广应用。