做善于思考的幼儿园教师

2018-11-25江苏南京市鹤琴幼儿园

江苏南京市鹤琴幼儿园

南京市鹤琴幼儿园于2016年9月正式开园,它非常年轻,它的教师队伍也非常年轻,15位教师中只有1位有8年教龄,其余14位都是只有1~2年教龄的年轻教师。开园的第一个月,园长张俊与我们年轻教师就教师的专业发展问题进行了探讨。他说:“我们幼儿园教师不应让自己停留在一个具体的操作者甚至操作工的层面,而是要成为一个思想者、思考者。”这句话引发了我们的深思。的确,作为幼儿园教师,我们不是知识的“搬运工”,尊重儿童、理解儿童、顺应儿童的发展,是我们首先要具备的观念和能力。这就需要我们从儿童的视角看待问题,充分地思考、分析和解读他们的行为及心理,并在此基础上给予他们发展所需要的支持、引导和帮助。为此,我们在与儿童相处的过程中不断观察和反思,在此基础上理解儿童,并支持儿童的发展。从下面的案例中可以看到,我们正在努力成为专业的幼儿教育工作者。

探索蜗牛的秘密

春天到了,小班的一个孩子带来了一只蜗牛,我们把它安置在自然角。孩子们每天都来观察蜗牛,他们提出了无数个有关蜗牛的问题。看着他们充满好奇与渴望的眼睛,我决定带领他们开展“认识蜗牛”的科学活动。

我做了充分的准备,收集了很多有关蜗牛的科学知识,准备和孩子们分享。但是,就在我打算开展活动的那天,我忽然联想到了《牵一只蜗牛去散步》中的故事,一个念头浮现在我的脑海:我需要这么急切地把这些科学知识“教给”孩子吗?幼儿园科学教育的价值在哪里?作为教师,我最需要做的应该是激发孩子对蜗牛的探究兴趣,引导孩子观察蜗牛,慢慢发现有关蜗牛的秘密。虽然这个过程会很长,也许他们只能窥见有关蜗牛的一点点秘密,但这才是符合他们年龄特点和需要的科学教育,他们并不需要教师为他们准备好的“科学知识”。

观念转变后,我组织活动的理念也随之改变。我和孩子们一起观察蜗牛,把孩子们的问题用图画、符号等形式记录在纸上,和他们一起想办法解决。比如,孩子们想知道蜗牛住在哪里,在哪里容易找到蜗牛。有个孩子说,在潮湿的地方可以找到蜗牛。于是,大家一起去验证这一说法。散步的时候,我们真的在潮湿的泥地里找到了蜗牛。多番寻找之后,大家有了更多的发现:草地里有蜗牛,菜地里有蜗牛,下过雨后有蜗牛,天快黑的时候也有蜗牛……对孩子们来说,由此获得的直接经验远比从教师那里听说“蜗牛喜欢阴暗潮湿的环境,喜欢昼伏夜出”而获得的间接经验要记忆深刻得多。

很快就有孩子自发地用自己的方式表现他们心中的蜗牛:阳阳在区域活动时用油泥捏了一只蜗牛。他说:“上面圆圆的是壳,中间的是身体,下面黄色的是觸角。”虽然在他的作品中,蜗牛的触角跑到身体下面去了,整个蜗牛各部分的比例也显得不太协调,但显然他已经观察并捕捉到了蜗牛这三个部分的显著特征(见图1)。同样是用油泥捏蜗牛,奇奇只捏了一根蜗牛头上的长触角。他表现出了触角细细长长的特征,以及最顶端球形的物体(见图2),虽然他还不知道那其实是蜗牛的眼睛。宇宇在自己的记录本上画了一只蜗牛,他画出了蜗牛螺旋状的壳以及壳上黑色的花纹,还在蜗牛的右边画了一条线(见图3),他解释说:“这是一棵树,蜗牛正在往上爬。”

我想,孩子能有如此多样的表现形式,一定源于他们细致的观察。如果教师只是充当“百科全书”的角色,把所知道的直接告诉孩子,他们也许很快就会知道蜗牛的眼睛长在哪里,蜗牛的壳是用来做什么的,但也许他们就不会一次次拿起放大镜兴致勃勃地去观察了,也不会拉着老师和爸爸妈妈的手满园子去寻找蜗牛了。更严重的是,当他们再想了解蚂蚁、瓢虫或向日葵、含羞草这样的动物、植物时,他们可能会习惯于等成人直接告诉他们答案,而不会意识到自己就是一个了不起的发现家,可以凭借自己的双手、自己的感官或是借助一些工具和资料去寻找问题的答案。

孩子们对蜗牛的探究才刚刚开始,我相信他们会有越来越多的发现。我们需要做的,就是给孩子足够的时间和空间。其实,孩子何尝不是小小的“蜗牛”呢,我们需要放慢脚步,跟随孩子,读懂孩子,发现他们身上的秘密,从而顺应他们的发展。

不爱吃蔬菜的安安

“老师,我不想吃这个绿色的东西。”一向不爱吃蔬菜的安安对着碗里的西葫芦又开始嘀咕了。我知道,“苦口婆心”的“唠叨”已经起不了什么作用了。那么,怎样才能让小班幼儿产生主动进餐的愿望?对于安安来说,怎样才能让他对蔬菜感兴趣?我忽然发现安安手臂上还留有之前因皮肤过敏而出现的红疹子,灵机一动,对他说:“呀,你的手臂上有好多小点点啊,一定是有很多坏细菌在你的身体里。西葫芦里的维生素宝宝到了你的身体里后就会变成小士兵,拿起武器打败那些坏细菌。”安安犹豫了一会儿,终于吃下了一片西葫芦。我立马指着他的手臂说:“哇,一个坏细菌被打败了,刚刚这里的一个小点点不见了。”安安顺着我指的方向看过去,发现那里真的没有红点点,他露出了不可思议的神情。“那胡萝卜会变成什么?”安安问。“胡萝卜里面也有维生素宝宝。”我想了想又接着说,“虽然都是小士兵,但他们的武器可不一样,西葫芦里的维生素会发射绿色的激光,胡萝卜里的维生素会发射橙色的激光,它们是用来对付不同的细菌的。”听了我的话,安安又把一片胡萝卜送进嘴里。“那木耳呢?”安安又问。“你觉得它会变成什么呢?”我反问道。安安想了想,说:“会变成一艘黑色的大船。”“为什么是一艘黑色的大船呢?”我问。“这样,所有的士兵都能到船上来,坏细菌就淹死了。”安安激动地说。不知不觉间,安安的饭菜都吃光了。

下午讲故事时间,我和安安一起把“食物大战坏细菌”的故事讲给所有小朋友听,大家都听得津津有味。下一步,他们还想将自己想象的故事情景画下来呢!而接下来,我们的课程中也有让孩子亲自种植蔬菜、采摘蔬菜以及烹饪和品尝蔬菜等活动。我想,在与食物的“亲密接触”中,孩子们会慢慢地接受它们,最终喜欢上它们。

(刘云娣/文)

黑乎乎的小手

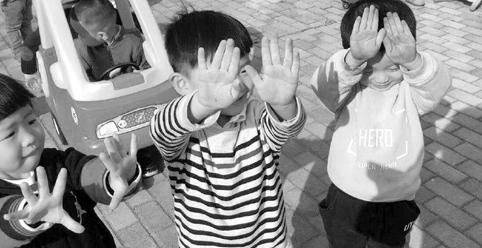

晨间锻炼的时候,畅畅和伊伊正投入地玩着滚轮胎的游戏,玩着玩着他们兴奋地跑到我的跟前,举起自己的双手,说:“老师,你看!哈哈哈!”只见他俩的小手都已玩得黑乎乎的了。我赶紧拿出手机,捕捉这一瞬间。他俩转身又重新投入到对轮胎的探索中。

如果我不懂孩子,看到这一双双小脏手,第一反应可能会是指责:“你是怎么搞的,瞧这小手黑乎乎的,有多少细菌呀!下次可不能这样了!”如果我给予这样的反应,那么孩子们以后还会再兴奋地把黑乎乎的小手展示在我的面前,仿佛这是一件多么杰出而富有创意的作品吗?显然不会了。如果不是站在儿童的立场,我一定无法透过这黑乎乎的小手看到孩子在滚轮胎活动中大肌肉动作、协调能力、专注力、坚持性等方面的发展,无法体会自由自主的活动给孩子带来的愉悦感。

在幼儿园的活动中,孩子的手上、衣服上难免会留下各种痕迹——在种植活动中,孩子的衣服上、手上都会沾上泥巴;在美术活动中,颜料会弄花孩子的小手;在户外活动中,孩子们手脚并用,可能玩得浑身是土……然而,这些痕迹正说明孩子是真正投入到了活动中,忘记了妈妈“不要弄脏衣服”的嘱咐。手脏了、衣服脏了可以洗,但是如果因为怕弄脏而在活动中束手束脚,孩子就错失了发展的良机。

在幼儿园的一日活动中,我常常鼓励孩子们尽情释放天性——在美术活动中大胆创造,在科学活动中充分试验,在音乐活动中勇敢表现,在语言活动中自由表达……我也经常对班里的家长说,孩子来幼儿园不需要穿多么精致、昂贵的衣服,孩子的着装首先要考虑的应是便于开展各项活动。同时,在种植、探索颜料等活动中,我也细心周到地为孩子们准备了护衣,并鼓励他们自己穿戴、收拾,引导他们养成良好的生活习惯。

作为教师,只有懂得孩子的快乐,才能发现游戏在孩子成长中的价值,才能抓住孩子发展的契机,促进孩子关键经验的获得。

(马颖雨/文)

蝴蝶喜欢不一样的花

小班幼儿元元在数学区玩着新投放的游戏材料“蝴蝶找花”。这个游戏是让幼儿将相同颜色的蝴蝶磁贴摆放在同一朵花上,并根据蝴蝶的颜色给花贴上相应的颜色标记,以考察幼儿的颜色匹配能力。在巡回指导时,我观察到元元将三只黄蝴蝶分别放在了不同的花上,便问:“为什么相同颜色的蝴蝶没有放在同一朵花上呢?”元元抬起头,一脸认真地说:“因为它们想要采不同的花蜜呀!”一时之间,我竟不知该如何回应。刚开始我询问她是以为她可能不了解游戏的规则或不知道如何操作,而元元的回应让我了解到她知道该怎么玩,但她有自己的想法。元元能够自发地赋予游戏一定的故事情景,这让我十分惊喜,而“蝴蝶喜欢不一样的花”的情景正是她已有经验的反映。我感到庆幸,幸好没有仅凭自己所见而武断地认为元元的颜色匹配能力还不行。

我借着元元想象出的情景继续引导:“现在蝴蝶们采回了不同種类的花蜜,要回家聚餐了。”元元立马有了游戏的兴致,信心满满地说:“好!”很快,她就让颜色相同的蝴蝶一家回到和它们颜色相同的花上,完成了蝴蝶和花的颜色配对。

像这样的例子在日常教育活动中常常发生。遇到这样的情况,教师应站在幼儿的角度,从多方面对幼儿进行观察,分析幼儿的已有经验,正确评价幼儿的发展。只有这样,你才会发现,幼儿总会用各种各样的方式给你带来惊喜。

(韩金灵/文)

“老师,我不能再心疼了”

一天,又有孩子把牛奶洒了一桌子。我一本正经地对着他们开起了“批斗大会”:“都上中班了,你们能不能长大点?能不能心疼心疼老师?每天帮你们擦桌子真的很累哎!”我话还没说完,轩轩一脸着急地打断我,摇着一双小手说:“老师,我不能再心疼了!”面对这个突然插嘴的小家伙,我心里蹿起了小火苗。我努力控制住情绪,问道:“为什么不能心疼了?”轩轩说:“我妈妈说了,如果我总是受伤,她会难过的。所以我不能再心疼了,不然她又要难过了。”我一下子被他逗乐了。原来,他以为“心疼”是心真的疼,根本就没有理解我在“一本正经”地“批斗”什么。

这个令人忍俊不禁的小插曲,不但让我火气全消,也引发了我的深思。

其实,在刚听到轩轩说“不能再心疼了”的时候,我挺生气的,我希望在我“训话”的时候孩子能认真地听,好好地“领会”。然而,轩轩不但插嘴,还反驳我,我觉得他是在故意捣蛋。但是,在真正了解了他为什么会这么说时,我才发现自己一直忽略了孩子是怎么想的,是怎么理解教师的“训话”的。比如轩轩,他在用自己的方式理解什么是“心疼”,又由“心疼”想到了妈妈所担忧和难过的事。他害怕因为自己“心疼”而让妈妈难过,所以才着急地打断我,想要告诉我他的想法。联想起平时孩子说过的一些“莫名其妙”的话,做过的一些“出乎意料”的事,我们常常下意识地觉得他们在“捣蛋”,因而忽略了去了解他们为什么这样说、这样做。我们经常着急地对孩子说“请你听我说”,而没有思考孩子为什么急着要表达。孩子有自己的世界,自己的表达方式,作为教师,只有走进孩子的心灵,真正理解孩子,才谈得上尊重孩子。

同时,更让我感到羞愧的是,我一直自诩和孩子是平等的,但事实上即便是语气尽可能缓和甚至略带笑意的“训话”,对孩子来说依然是以成人权威的姿态进行的说教。轩轩的反应让我发现孩子根本无法理解我以反问的语气所作出的批评,他们以为我是真的在提问。他们只是5岁的孩子,把牛奶洒在桌上真的是因为“不听话”或故意捣蛋吗?我以成人的标准要求他们,以成人的思维方式与他们交流,我和孩子真的是平等的吗?真正把孩子作为一个与我们平等的“人”来看待,尊重孩子的年龄特点和思维方式,用孩子“听得懂的语言”去和他们交流,真的是每一位教师需要不断修炼的功课。

不愿道歉的瀚瀚

中班区域活动结束时,瀚瀚和西西起了争执,西西哭了。我见状走过去询问发生了什么事。西西眼泪汪汪地说:“我要帮他收拾积木,他不让我收,还把我推倒了。”瀚瀚小声地说:“是她抢我的积木。”西西一脸委屈地说:“我是好心帮你收拾呀!”

了解到这一场争执只是一个误会,我认为一句简单的道歉就能消除他们之间的不愉快,于是我对瀚瀚说:“瀚瀚,现在你知道了吧,西西是想帮你,而你却把她推倒了,你应该说什么?”瀚瀚看了看我,回答道:“应该说对不起。”我很欣喜瀚瀚今天“觉悟”那么高,满心期待着他的道歉,没想到瀚瀚却说:“可是我刚才不知道她是要帮我收玩具。”

瀚瀚的固执让我有些无奈,但我还是耐着性子继续引导:“那你现在知道了呀,你把西西推倒,弄疼她了,她都哭了。如果是她把你推倒了,你会不会疼呢?”瀚瀚点点头,不说话。我继续说:“那你现在应该做什么呢?”瀚瀚想了一会儿说:“我现在知道了,可是我刚才不知道她想要帮我,我以为她要抢我的积木。”这话一说,惹恼了西西,她更生气了:“我再也不要原谅你了。”瀚瀚也说:“我也不要原谅你,是你先抢积木的。”

为什么一声简单的道歉就能解决的事情会陷入这样的窘境?对于瀚瀚的固执,我一时无法理解。但转念一想,孩子固执说明他有自己独立的思想。平静下来之后,我开始站在瀚瀚的角度思考问题,忽然就理解了他的想法。对瀚瀚来说,他知道并承认自己推倒西西是不对的,但他认为自己不是故意的,那只是在误会西西要抢积木的情况下出于保护自己的物品而做出的反击行为。既然不是故意的,为什么一定要道歉呢?是西西的举动让他产生了误会,为什么不是西西道歉呢?再反过来想想,西西就一点错都没有吗?的确,西西是出于好心,想要帮瀚瀚收积木,但她并没有与瀚瀚沟通和商量,而是直接动手,所以瀚瀚才会误以为她要抢积木。

这样一来,我反而觉得我的介入太过强硬和武断了,我只根据自己的逻辑认为西西本意是好的,是没错的,所以瀚瀚把西西推倒就是错的,应该道歉。我在这件事情的处理上扮演了“法官”的角色,想要判定谁是谁非,却忽略了倾听孩子的声音,了解孩子的想法。其实,解决这一冲突的关键不在于让“错”的一方向“对”的一方道歉,而在于引导孩子思考误会是怎样发生的,怎样相互理解和谅解,今后怎样避免发生同样的误会。而这显然比一声道歉更有价值。

(叶屏屏/文)

“不懂事”的凡凡

凡凡是班上月龄最小的一个孩子。去年11月,刚升中班不久的凡凡得了水痘,在家隔离休养了大半个月。回来后,他就像是倒退到了小班刚入园时的状态:在户外锻炼时会怔怔地看着同伴活动,用餐时会哽咽着念叨“我想外婆,什么时候能回家”,午睡时会突然醒来放声大哭……每每看到他这样,我们都会去关心他、安慰他。几天过去了,情况仍不见好转,凡凡的情绪问题始终困扰着我们。我们想出了“眼泪小人”的办法,试图通过情景化的方式引导凡凡战胜自己体内的“眼泪小人”,控制自己的情绪。我们还组织了集体谈话,请全班孩子一起帮助凡凡。孩子们提出的办法都很好,都表示愿意和凡凡做好朋友。但是,“眼泪小人”没有从根本上帮助凡凡克服情绪问题,孩子们在各项活动中也没有真正和凡凡很好地互动起来。

面对种种策略的失败,我感到自己的耐心正在逐渐被消磨,直到我自己也染上了水痘。患病期间,我同样被要求回家隔离,这让我真正地去换位思考,分析凡凡反常行为背后的原因,由此,凡凡那些“不懂事”的行为竟都变得合情合理起来。在凡凡请假的日子里,幼儿园的生活发生了很大的变化:原来和凡凡形影不离的好朋友多多又有了新的亲密好友栋栋,幼儿园的作息环节有了调整,班上的孩子们也都重新分了小组……患水痘期间需要被隔离静养,不能外出活动,身上奇痒难耐,饮食又需要非常清淡,这些体验对成人来说都是煎熬,更何况是四五岁的孩子。有了和凡凡一样的经历后,我自然而然地理解了凡凡。

当我痊愈回到幼儿园时,凡凡给予了我关怀,让我感受到了温暖。他一看到我就主动拉着我的手说:“杨老师,你回来了?你看,我们班里变得很漂亮吧!我们做了灯笼挂在这里,还剪了窗花。现在我们是先玩区域游戏再上楼了,时间也有变化了。”我对他说:“老师得了水痘在家的时候,从手机上看到你们在新年游园会上拍的照片了,我也好想参加呀!没能参加好可惜啊!”凡凡安慰我说:“没关系,明年还会有的。”凡凡给予我的恰恰是我当时没能给予他的——在回归集体时对他的主动关怀与无条件接纳。

“水痘事件”对凡凡来说是非常关键的心理事件,可我之前并没有清晰地认识到这一点。虽然我在他情绪失控时会陪伴他,却没能从根本上给予支持和帮助。事实上,“控制情绪”只是“治标”,“融入回归后的新生活”才是“治本”。凡凡在病愈回归集体时,对爱、安全感、归属感等有着空前的需求。对此,教师应该给予他充分的关爱与肯定,表达方式也可以再直接一点,不妨多抱一抱他,夸一夸他一点一滴的进步。爱有千万种表达方式,但重要的是要让对方感受到。

“打架”事件

中班时,有一段时间班里的孩子之间经常发生肢体冲突,尤其是男孩。面对孩子们的告状、求助甚至随时可能发生的意外伤害,我感到非常焦虑。道理都说了不知多少遍了,孩子们也都能说出“打人是不对的”,可为什么类似事件依旧频频发生呢?在幼儿园举办的“活教育”讲坛上,我向南京师范大学郭良菁老师提出了心中的疑问。了解情况后,郭老师的一个问题引发了我的反思:“孩子经常出现的‘打架行为,你有真正去观察和了解过原因吗?”回想起来,面对孩子之间发生的肢体冲突,我確实总以“救火员”的身份让孩子们立刻停止打闹并相互道歉,以求化解冲突、减少伤害,但我从没有真正观察过孩子之间的冲突。

于是,我开始留意捕捉“冲突”时刻,尝试更客观地去看待冲突事件。结果我发现男孩间所谓的冲突有很大一部分都发生在角色扮演游戏中。比如,“超人队”的强强和“变形金刚队”的宇宇正在互相比拼招式,强强一下子把宇宇压在了地上,但宇宇并没有向在一旁观察的我求助。换成以往的我,看到他俩滚作一团,可能早就跑过去把两人拉开了,可这一刻我突然意识到,孩子之间有时看似在打架,实际上只是在玩游戏。心态改变后,我发现孩子们在“打架”时并不只是“无聊地打来打去”,其中有角色、武器的分配,有“战略”布局,他们需要协商,需要倾听,也需要调动自己相关的经验作出快速反应,“战斗”中没有一个孩子不是全身心投入的。我开始反思,曾急于“救火”的我,没有意识到当“打架”是一种游戏时对孩子的发展也是具有一定意义与价值的,而只是从成人的视角判定孩子们“打来打去”是“毫无意义”的。当然,“打架”即便是游戏也是有安全隐患的,如果把握不好力度,很容易引发真正的冲突。因此,教师何时介入以及怎样介入又成为困扰我的新问题。这时,郭老师再次给我指点迷津:发现孩子的动作“过火”了,不妨轻轻地问一声“是玩游戏还是真的打架呀”,提醒孩子“注意控制力气,打疼了就不是游戏了”。

一段时间后,我发现男孩们会主动与我分享他们的“战况”了。听着孩子们的讲述,我感受到了基于观察进行教育指导的力量,感觉到自己的心和孩子们的心贴得更近了。当我们以教育者自居时,我们往往会以成人的思维代替孩子的思维,希望孩子按我们设定的轨迹发展。因而在面对孩子的“出格”行为时我们容易变得十分焦虑。这时,我们需要以专业的态度去找寻引发焦虑的关键所在,智慧地把当前面临的困境转化为孩子发展的机遇,引发孩子深入思考、主动建构经验。

(杨 柳/文)

倔强的沛沛

在大班的一次集体教学活动中,我看到沛沛一直在打扰旁边的毅毅,还故意用头去撞毅毅的鼻子。作为配班老师,我轻轻地把沛沛请到一旁,蹲下来平视他的眼睛,问他为什么要撞毅毅。原来,可能是毅毅不知怎么碰到沛沛了,沛沛觉得毅毅侵犯了他,就用头去撞毅毅。我想引导沛沛站在别人的角度考虑问题,便问他:“如果是别人用头撞你,你会不会疼?”谁知沛沛倔强地说:“我不会疼!”说完就用头狠狠地撞向我的鼻子。撞的力气之大使我酸疼得眼泪都快掉下来了,我心中的火“蹭”的一下就冒上来了。我看着他倔强的样子,不断地提醒自己要控制住情绪。我看他也揉着自己的头,就对他说:“你撞得我很疼,但你看见了吗,我没有撞回去,而是选择跟你好好说。”

听了我的话,沛沛愣了一下,似乎没有想到老师会这样和他说,也没有想到老师是这样处理问题的。慢慢地,沛沛的情绪平静下来了,我们进行了交流。最后,沛沛主动向我道歉。从沛沛后来的一些行为表现来看,我的选择是正确的,我在事件发生时没有大声地斥责他,而是给予了良好的示范。

根据我以往对沛沛的了解,我知道他比较“自我中心”,移情能力还比较弱,所以当他感到自己受到侵犯时,他就毫不犹豫地予以反击。在我引导他换位思考后,我知道他其实能理解我所说的,但他仍然倔强地不肯承认,还更用力地撞了我,这让我始料未及。在我控制住情绪后,我想明白了沛沛为什么会有这样的反应。据我了解,沛沛的家长平时对沛沛比较严厉,因此沛沛可能对于成人的批评和教育有一种防备心理:我确实知道别人被我撞到会疼,我也知道老师想要我怎样回答,但我偏要说“我不会疼”,这样老师就没什么可说的了,也不能再说我做错了。

针对他的这种心理,大声斥责甚至惩罚都不可能让他冷静下来正确看待自己的行为,反而会激起他的逆反心理。也正是基于这一考虑,我选择了与他平等地交流,用自己的行为去影响他。好在我之前就考虑到要顾及沛沛的感受,没有在同伴面前呵斥他,而是轻轻地把他请到一边,并蹲下来跟他交流,让他感受到老师并不是以“高高在上”的姿態来指责他。当他意识到老师自己遇到别人攻击时会选择和他不一样的处理方式时,他会自觉地模仿学习,这比说教要有用得多。

我是一个有血有肉的人,我也有情绪,我也会生气。但我是一名幼儿园教师,我会控制我的情绪,我会以我的专业能力去分析孩子的行为,从而理解孩子,尊重和包容孩子,并给予适宜的引导。

(徐 悦/文)

结 语

教师的专业发展没有捷径,更没有终点。作为年轻的幼儿园教师,我们带着对儿童满腔的热爱和对儿童世界的探索,不断地反思幼儿教育该如何回归生活、回归儿童。让我们的大手牵着孩子们的小手,和孩子们一起领略美好的生活,探索奇妙的世界。孩子,我们慢慢来。